生涯学習note2020.05.29

クラフトワークはいかに後世の音楽に影響を与えたか?(第二回)

前回は、クラフトワークが後世の音楽に与えた影響について、大きく分けて以下の3つのように説明してきました。

1:これまでの音楽史における、固有の楽器のイメージから離れた音色をシンセサイザによってクリエイトし、周波数で重心を思考してアンサンブルを構築した。

2:特に打楽器のパートをシンセサイズしたことによって、音楽における低音域の表現領域を拡大した。

3:結果的に、重低音を重んじるダンス・ミュージックとの親和性を獲得した。

今回はさらに別な角度からの影響関係を掘り下げていこうと思いますが、前回、クラフトワークの影響を語る際に、ブラック・ミュージックという言葉を多用しました。実のところ、私はこの言葉が好きではありません。21世紀の現在、音楽を人種で語ることはナンセンスですし、弊害も多いです。しかしながら本論稿では、歴史の解析という目的がありますので、ある時代の音楽における文化的な特徴を捕まえるのに、このような言葉を使わざるを得ない局面があります事をご了承ください。

なお本稿執筆にあたりインスパイアされた、ポール・モーリー(トレバー・ホーンなどとともにZTTレーベルを牽引した、英音楽誌「ニュー・ミュージカル・エキスプレス」のライター)のこの言葉があります。

「クラフトワークは、白人音楽やロックが黒人から得た「負債」を、リベラルな形で返還している」

(Paul Morley)

これまで音楽における固有の民族性の問題は、搾取というキーワードを元に語られることが多かったように思います。大きく経済的な側面だけを取り上げて「音楽の植民地化」というような言い方がもてはやされました。実際に不平等、不条理、不合理なやり取りがあり、巨大資本のレコード会社からアーティストや発想元の源泉である当事者が冷遇された事実はあり、それは改善されていかなければなりません。しかしながら、文化というのは相互作用的な影響関係を元に、その都度、更新され続けています。

一般的なイメージとして、白人音楽はメロディ(旋律)やコード(和声)が偏重され、黒人音楽はリズム(律動)が偏重されるという時代がありました。これは歴史的な文化の差異を踏まえた上で、そのように語られていたわけです。音楽を、遠く離れた相手に伝達するための信号(シグナル)として捉えた場合、平地の多いアフリカ大陸では、時間と空間に杭を打ち込むようなやり方で、時間を細分化して、グリッドを形成する方法が発展しました。ここではリズムが大きな役割を果たすことになります。

一方で欧州では、石造りの室内でより良く反響するメロディやコードが発展していくことになります。それらがアメリカ大陸でリミックスされて今日に至ります。あまりにも端折り過ぎで申し訳ないですが、同じ理由で中東やアジア圏の音楽の特徴を探っていくととても面白いです。昨今の亜モノ(アジア圏の音楽の総称)を巡るグローバリズムとローカリズムの問題も、さらなる考察と議論が必要だと考えます。

音楽を読み解くにあたり、史学的、地勢的、文化人類学的、社会学的、経済学的、機材の発達などのテクノロジーとの相関関係など、多角的に考察する必要がありますが、ここでは本稿において前提となる基礎教養のみ触れておき、それ以外はまた別な機会にじっくりやりたいと思います。

いずれにせよ、ポール・モーリーの発言は、黒人音楽が白人音楽にもたらした恩恵(律動に特化した音楽のヴァリエーションと発展の可能性)を、今度はクラフトワークが無条件に、ブラック・ミュージックの側にお返ししたさまを言い当てていると思います。

「人間解体(The Man-Machine)」のエンジニア

クラフトワークが78年5月19日に発売した「人間解体(The Man-Machine)」のエンジニアは、シカゴのLeanard Jacksonという人物です。

Leanard Jackson

レコーディングとミックスはデュッセルドルフにあるクラフトワーク自身のスタジオ、Kling Klang Studioで行われました。クリング・クラングとは、英語でいうディン・ドンやティン・パンと言ったオノマトペ(擬音語)です。日本語ですとチンドン・スタジオと言ったところでしょうか。ミックスに関しては諸説ありますが、L.Aのキャピタル・レコードでも一部行われたようです。米フィリップスから発売された二つ前のアルバム「アウトバーン」がアメリカのチャート、Billboard Hot 100で25位を記録したこともあり、キャピタルとしてはアメリカで売る気満々だったのでしょう。前作の「ヨーロッパ特急」でも部分的にアメリカのRecord Plant Studioで主にヴォーカル・パートのレコーディングが行われています。その際にエンジニアを手がけたのは、バッファロー・スプリングフィールドのスティーブン・スティルスの数多くの作品を手がけているBill Haversonです。ビルは60年代末に実験的なサウンドのアプローチを行ったコマンド・レーベルのThe Hellersで作曲編曲を行っているので、シンセサイザを使った音楽にも理解が示せると思われたのでしょう。

この段階でクラフトワークのメンバーは、自身のスタジオだけでなくアメリカのスタジオを使うことで、自分たちのサウンドの更なる拡張が可能だという予見があったのだと思います。クラフトワークは他人に絶対にツマミをいじらせないようなストイックな姿勢を感じさせますが、決して妥協ではなく、サウンド・エンジニア的に自分たちの音楽をより良く前進させる可能性を、アメリカのレコーディング・スタジオに感じたのでしょう。

The Hellers - And Now The News

「人間解体」のエンジニアを手がけたLeanard Jacksonは、モータウンのプロデューサー、Norman Whitfieldの元でキャリアを積んだ人物です。ノーマンはThe Temptationsの諸作やEdwin Starrの「黒い戦争」で知られるソングライター、プロデューサーですが、60年代末にサイケデリック・ソウルを推し進めたことから、過剰なアレンジやサウンド志向で知られています。そのノーマンによるテンプテーションズの「Papa Was A Rolling Stone」を聞いてみましょう。第一回の記事の中で、シンセサイザによる各楽器の音色を抽出して解析する試みをしましたが、今回は、アコースティック楽器、エレクトリック楽器を、イメージの上でシンセサイザの音色に置き換えて、音楽の構造だけに特化して聞いてみてください。このイントロ部分など、シンセでやったらそのままクラフトワークの音楽に置換可能です。

The Temptations Papa Was A Rolling Stone

これだけでもクラフトワークとブラック・ミュージックの近似性が感じ取れますが、中でもいわゆるワカチコと呼ばれるギターのカッティングにおけるオートワウの使い方に着目しておきましょう。ここにこの音楽の快楽のポイントが潜んでいます。オートワウとは音色を周期的に変化させるエフェクターの一種です。その音色が「ワカチコ」と聞こえることから、その俗称で呼ばれたりもします。少年隊の「デカメロン伝説」でも錦織が「ワカチコ」と叫んでいますね。特にファンクでは欠かせない要素です。

話をエンジニアのレナードに戻します。今度は彼が「人間解体」のエンジニアを手がけた1978年にエンジニアリングを手がけたStargardの「Which Way Is Up」という曲を聞いてみましょう。彼のサウンドの嗜好がうかがえる音作りです。

Stargard "Which Way Is Up

同じ年にプロデュースを手がけたRose Royceの「Strikes Again」という曲も聞いてみましょう。Norman Whitfieldのレーベルからのリリースです。この作品の次に彼は「人間解体」を手がけます。

クラフトワークから影響を受けたというよりも、もうすでにエンジニアとしてのサウンドの嗜好を確立しているといえます。ここでのベースのサウンドに着目しておいてください。後ほど、シンセ・ベースのファンキーな音作りについてのトピックで詳しく述べます。ドイツの堅牢で硬質なシンセサイザ・サウンドが、アメリカの図太いエンジニアリングと合体して、あの「人間解体」のサウンドに結実したのだと考えると納得がいきます。

もうひとつ欧州のシンセ・サウンドがアメリカでレコーディングを行って成功した例というと、ジョルジオ・モロダー(モローデル)が挙げられます。ドナ・サマーと組んだ諸作や、自身の「E=MC2」が有名ですが、もっともサウンド的に成功しているのはSparksと組んで作ったアルバム「No.1 In Heaven」でしょう。スパークスについては今まとまった記事を書いておりますので、お楽しみにお待ちください。

Sparks The Number One Song In Heaven

さて、先ほどファンク・ギターのオートワウについて説明しましたが、同じような「周期的な音色の変化」というサウンドが、シンセサイザ・ミュージックにも頻発します。第一回でも説明しました、カットオフ・フリケンシのフィルタの開閉などによるパラメータの操作によって得られる効果です。これはシンセサイザという楽器に特有の「奏法のひとつ」といえます。

アコースティック楽器に特有の演奏上のニュアンスの付け方は、シンセサイザでも置き換え可能なものもあります。例えばテヌートなどは、鍵盤を押している間だけ音は持続するわけですからシンセでも可能な奏法です。息を吹き込む管楽器、弓で擦る弦楽器などでは、一音ごとに音のニュアンスのコントロールが可能ですが、シンセサイザにおいては、音の変化が固定化されてしまい、鍵盤というスイッチを押すごとにそれが再現されるという仕組みとなっています。キーを押すごとに演奏情報を再現する、各キー(鍵)ごとに演奏情報はそのままで、音程だけが変化するということです。ただし、高音部や低音部に行くに従って音色の可変量をコントロールするパラメータも機種によっては存在します。特に音の立ち上がりや減衰をコントロールするEG(エンベロープ・ジェネレータ)は、重要なパラメータのひとつですので、回を改めて説明します。シンセサイザという楽器のこのような特徴(鍵盤というスイッチを押すことによって、固有の演奏情報を再生する)は、その概念を拡張すると、ターンテーブルを楽器として扱う、DJという表現にまで行き着きます。これは概念の領域にある事項ですので、機会を改めて考察することにしておきます。さらにシンセサイザの演奏の特徴を記していくと、鍵盤の横に付いているピッチ・ホイール、モジュレーション・ホイールの操作があります。

これらは主にエレクトリック・リード・ギターやトロンボーン、ヴァイオリンなどのシミュレーションをする際に多用されるパラメータです。

前回の「アウトバーン」の動画にあったように、シンセサイザでは片手で鍵盤を演奏しながら、フィルターを開閉するなど、パラメータを操作することによって、音色の周期的な変化を得ることが出来ます。また初期の8ステップや16ステップのアナログ・シーケンサを使った場合などは、片手だけでなく、両手が空くようになりました。歌唱やフット・キーボード、ある種のパーカッションを除いて、演奏者が演奏中に両手が空く、という事態は音楽の歴史の上でこれまであったでしょうか? その結果、空いた両手を使って、これまでの楽器演奏にはなかった部分のニュアンスの創出が可能となりました。自動演奏で空いた手を使って、パラメータのツマミをいじるような形で、音色の変化を音楽的なヴァリエーションとして提示する方法が音楽表現としてクローズアップされていきました。タンジェリン・ドリームやクラウス・シュルツェといった、ミニマルを基調としたシンセサイザー・ミュージックによく見られるパターンです。フィルターの開閉という表現は、スケールやコード、ドミナントモーションといったこれまでの音律的な音楽の叙述の圏域を離れ、それだけで効果音的に高揚感の表現(特にピッチを上昇させながらリズム隊のブレイクと並走させることにより顕著)としてもてはやされ、その後のテクノやEDMといったジャンルにまで多用されることとなりました。いうなればシンセ・ミュージック特有の表現ともいえます。フィルターの開閉だけでなく、自動演奏がもたらした「手の自由度=これまでは楽器演奏には手が占有されていたことからの解放」からは、譜面上の音律以外の要素の拡張が加速し、鍵盤の存在しないモジュラーシンセのパラメータの可変のみの演奏や、昨今のDJプレイにおけるエフェクトやEQ、アイソレータなどの可変を音楽の演奏として扱うことともひとつながりになっています。モジュラーシンセとアナログ・シーケンサを使った様々なパラメータの操作を見てみましょう。

歴史の話に戻ると、アコースティック楽器における奏法のヴァリエーションやニュアンスの付け方をシミュレートする事は、黎明期のシンセサイザには不向きであり、その代わりにこのようなシンセサイザ特有の奏法=音色のヴァリエーションの付け方が可能性として拡大していきました。

ここで、第一回にも紹介したシンセ黎明期のフランスのアーティスト、ジャン・ジャック・ペリーとコンビを組んでいたガーション・キングスレイの例を紹介しましょう。のちにホットバターというバンドによって取りあげられ大ヒットした「ポップコーン」という曲のオリジナルの作者でもあります。その最初の69年のヴァージョンを聞いてみてください。

確かに斬新なサウンドですが、あまり魅力を感じません。実際にこの最初のヴァージョンはあまり注目されませんでした。次に72年のFirst Moog Quartet名義でリリースしたヴァージョンを聞いてみましょう。

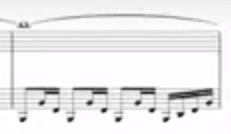

シンセサイザの音色がとても魅力的になっています。オルガンやマリンバなどの何かの楽器のシミュレーションであることを捨てて、シンセサイザとして魅力的な音色をクリエイトしているのが分かります。さらに重要なポイントは以下のフレーズを演奏中にパラメータをいじって音色を変化させている点です。

これはシンセベースがファンキーに感じ取れる最初期の好例と言えるでしょう。このセカンド・ヴァージョンはヒットし、このサウンドを援用したホットバターのヴァージョンの「ポップコーン」も世界中で大ヒットすることとなりました。

このようにクラフトワークだけでなく、シンセサイザという新しい楽器の可能性の追求(音楽的な使い道)を世界中の音楽家が模索しながら、大きな潮流としてその後のテクノ・ミュージックに結実していった経緯が見えてきたと思います。また、先ほどのファンク・ギターの周期的な音色の変化と、ここでのシンセサイザにおける周期的な音色の変化の近似性についても、ご理解いただけたと思います。このトピックについては後ほども触れます。

欧州だけでなくアメリカでもシンセ黎明期にその可能性を追求していた音楽家は数多くいます。その中の一人がDick Hymanです。ジェームス・ブラウンの「Give It Up or Turn It Loose」のカヴァーを聞いてみましょう。

なかなか面白いサウンドではありますが、リズム隊は生のドラム・セットを使っており、シンセサイザは効果音的に使うか、オルガンを模したものに過ぎません。

それではカヴァーの元となっているジェームス・ブラウンの「Give It Up or Turn It Loose」を聞いてみましょう。

使っている楽器こそ違え、こちらの方が構造的にはクラフトワークに近いことがお分かりいただけると思います。このようなブルース進行ではなくワンコードで進行するスタイルは67年の「Cold Sweat」が最初だと思われますが、ジェームス・ブラウンは伝記映画の中で、全ての楽器の演奏メンバーに「お前ら、全員ドラムだと思って演奏しろ」と言っていました。反復を基調とした律動に特化し、音楽における新たな叙述の形式を生み出したと言えます。

クラフトワークはインタビューの中で、影響を受けた音楽家として、テリー・ライリーやシュトックハウゼンといった欧州の現代音楽の位相に位置付けられる人たちと供に、ジェームス・ブラウンの名前を挙げています。しかしながら、私はこれは後付けのような印象を受けます。クラフトワークから影響を受けたブラック・ミュージックの流れを踏まえた上で、歴史を遡る形で、音楽の構造的には似ている、という意味での発言だと思います。若かりし頃にジェームス・ブラウンのレコードを集めて聞いていたりはしなかった事と思います。同様に、クラフトワークの音楽自体にも、「人間解体」以降に変化が訪れます。クラフトワークに影響を受けたブラック・ミュージックにさらに影響を受け、ローエンドや16ビートが強調されるという複雑な構造になっていきます。この影響関係の複雑さを読み解くのは、なかなか難しい事ですので、ひとつひとつの事例を順を追って解析していこうと思います。次回以降をお楽しみにお待ちください。

反復する音列における音色の周期的な変化という嗜好

先ほど触れた、ファンク・ギターのオートワウと、シンセサイザのフィルタ開閉などのパラメータ操作による、音色の周期的な変化という近似性によって、クラフトワークとブラック・ミュージックの親和性が指摘できるというトピックですが、最後にもう少し補足したいと思います。

ブラック・ミュージックのこのような嗜好がどこから由来するものなのか、諸説ありますが、いくつかの事例を挙げておきたいと思います。

古くは、アフリカ起源のベリンバウとか

カリンバの裏の穴とか

アフリカ系の音楽には元々の嗜好としてあったことがうかがえます。これは反復を基調とする音楽において、いかに個別の音に、音色のヴァリエーションを獲得して豊かに聞かせるか、という、音が反響しないで拡散していってしまうという、音楽が鳴らされる環境に大きく左右されていたためと思われます。もとよりアフリカン・ミュージックにこのような嗜好があったということですね。

これはアコースティック楽器の奏法にもいえます。コルネット、トランペット奏者のKing Oliverはミュート・カップを使ったサウンドで、のちのディキシースタイルを確立しますが、ワウワウの語源となっているKing Oliver's Dixie Syncopatorsの「Wa Wa Wa」を聞いてみましょう。カップの発明される前のニューオリンズでは、帽子をベルの前に被せてワウの効果を出したりしていました。

このビデオでは、ミュートを使った様々なワウ効果の奏法が紹介されています。先ほどの帽子を使った例。

ベースのうねり感については、チューバでベースをやっていた歴史が、ファンキーなシンセ・ベースの感覚につながっていると思います。

「ジャズのベーシストは、1960年代以前はチューバが吹けるのが当たり前だった」と言われています。タッチワウというエフェクターは、初期の段階では「エレキベースの(色気のない)音の立ち上がりが、チューバみたいにできる」というのがセールス・ポイントでした。モード切り替えで、周波数Sweepを低域からと高域からの選択ができるのですが、高い方から低い方へのモードでスピードを速くすると、ほとんどスラッピング(チョッパー奏法)と同じ音になりました。

またドゥーワップにおける、人の声で母音の変化が周波数フィルタリングとして働くのを真似する(「ウーワー」)というのも、このような嗜好の表現方法のひとつとみることができます。グレゴリオ聖歌を起源とする流れの中にはこの傾向は見出せません。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で、マーティーのパパとママが初キスをするバックでこの曲が流れていましたね。

「アウトバーン」の前年、1973年のBob Marleyの「Stir It Up」の映像を観てみましょう。導入部のミニモーグのカットオフ操作だけでなく、後半のギターソロにも着目して聞いてみてください。それ以外の楽器は、ほとんど全て打楽器という解釈で演奏されています。

シンセ・ベースがファンキーに使えるという感触は、クラフトワークよりも前述のガーション・キングスレイが先行していたといえます。実際に「ポップコーン」はディスコでもプレイされました。クラフトワークの「アウトバーン」は74年なので、シンセをファンク・ベースとして使用することにおいては、コモドアーズと同じくらいの後発組となります。

72年にはStevie WonderがチームTontoを使った「Music of my mind」をリリースしており、かなり先行していたことが分かります。ブーツィ・コリンズでファンク・ベースの定番となったワウ効果を得るMu-Tronというエフェクターも「higher ground」でスティービーワンダーが使ったのが早い使用例と思われます。

ということで、第二回目は、初期段階のシンセサイザでは宿命的な欠点であった、楽器としてのニュアンス表現の乏しさをカヴァーするための表現が、結果的に、音色の周期的な変化というブラック・ミュージックが本来持っていたサウンドの嗜好と結びつき、親和性を得た、というのがまとめの言葉となります。

第三回目予告とお願い

次回は、クラフトワークがクリエイトした音色自体がはらんでいるグルーヴについて、また、前回に予告したブラック・ミュージックとのグルーヴの関係について解析していきます。また、第一回目では、低音域の拡張について述べましたが、一拍三拍のバスドラの重さに呼応する、二拍四拍のスネアの軽さから解析する、ヒップホップ・エレクトロとデトロイト・テクノの音作りの分岐点についても解析していきます。クラフトワークの分析だけでなく、ロック・ミュージックのエイトビートとファシズムの関連についても言及できればと思います。

テキスト執筆に復帰して、多くの方に読んでいただき、おかげさまで評判も良く、ライナーなどの受注も久しぶりに受けるようになりました。有難うございます。

テキスト執筆からはしばらく離れていた理由については、様々なインタビュー記事で答えておりますが、ひとことで言うと、盆踊りなどのお祭り行事のオーガナイズに割く時間が多くなってしまったためです。なぜ、執筆よりも盆踊りを選択したのか?という疑問については、リクエストもありましたので、クラフトワークと同時進行で、割り込む形で書いていきます。

ともあれ、現在の世界を取り巻く状況において、人々が集う盆踊りを開催するのは難しいことです。つまり自分が手がける仕事を喪失してしまったという状況です。よろしければ、下のサポートボタンから、投げ銭のような形で好きな金額をご支援いただけると、今後の活動にフィードバックできると思います。なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。

では今回の最後にクラフトワークと盆踊りを接続するこの曲をお聞きください。イノヤマランドの井上誠さんによるクラフトワークのお祭りカヴァーです。私がオーガナイズした一昨年2019年の高円寺大和町大盆踊り会(ダイボン)でもこの曲を演奏していただきました。