グラレコれんしゅう会 2018.12.16

2018年12月16日 10:00~12:00

名古屋市中区にある貸し会議室にて、「グラレコれんしゅう会」を行いました。この記事はその報告レポートです。

参加したかったけれど来られなかった方、及びこれから実践したいという方向けに書かれています。お家でできるワークも用意しています。

是非読み物として消費するのではなく、紙とペンをご用意して、挑戦してみてください。

なお「グラレコれんしゅう会」に関しては以下の記事を参照ください。

ファシリテーター及び本レポートの執筆は本田が担当しています。

【目次】

1.自己紹介

2.ものの説明を聞いて、描いてみる。

3.動作や物語を描いてみる

4.人の思い出を描いてみる

5.振り返り

6.感想

7.次回のグラレコれんしゅう会

1.自己紹介

2時間を共に楽しく過ごすためにまずは自己紹介です。とはいえ、ここはグラフィックレコーディングのれんしゅう会です。話すだけではなく、描きます。

白紙(A4)一枚に

「名前」「今の気分」「昼ごはんに食べたいもの」「今日期待すること」

この4点を描きます。描き方の指定はありません。実はこの自己紹介からグラレコが始まっています。それぞれの工夫しながら描いていました。

駅から会場までの道のりにそば屋があったこともあり、昼食はそばの意見が出ていました。(※終わってからみんなでそばを食べました)

2.ものの説明を聞いて、描いてみる。

【ワーク内容】

1人にものを選んでもらい、そのものについて説明してもらいます(※ものの名前を言うのはNG)。残りの参加者でそれをグラフィックにします。ものについての説明も形だけでなく、使い方や好き嫌いなどの印象もあります。

なにを伝えるか、どのように受け止めるかポイントでした。

お題は「ルービックキューブ」「エコバッグ」「オルガン」「クリスマスツリー」などが出ました。

中でもオルガンはピアノとの違いがわからず、勘違いしている人がいました。

【やってみよう】

以下の文を読んで、それを1枚の紙に描いてみましょう。

「1年中使うこともできますが、ある時期になると活躍するものです。色々なサイズや形がありますが、目の前にあるものは黒くて四角い板の四隅に足がついています。板の下側にはコンセントが繋がっていて、スイッチをオンにすると恐ろしい魔力を発して、人間を離しません。けれど、居心地がいいからと寝てしまうと体調を崩してしまうので注意が必要です。このものから連想する言葉は『懐かしさ』『ぬくぬく』『みかん』などです。日本人でこれに嫌いな人に出会ったことはありませんし、その例に漏れず私も好きです」

さて、あなたはなにをどんな風に描きましたか?

3.動作や物語を描いてみる

ものはそれ自体では基本的に変わらないものですが、生き物は動いたり形を変えたりします。そこで、変化していく情報をいかに捉えるかを試します。

【ワーク内容】

動作や物語の音源を聞いて、それをグラフィックにしてみる(視覚情報はなし)

お題としては「ヨガのポーズ」「民話『天狗に気に入られた男』」などがありました。

【やってみよう】

『天狗に気に入られた男』の音声を聞いて、それを描いてみましょう。

4.人の思い出を描いてみる

WSや会議の現場で、グラフィックが用いられる時、そこでやりとりされる情報がメインになります。

ただ、やってみるとわかるのですが、複数人の話をいきなり描こうとするとあまりの情報量の多さと展開の速さに混乱します。だから、まずは1人の話を聞くところから始めてみます。

時間の関係で1つしかできなかったのが少し残念でした。

【ワーク内容】

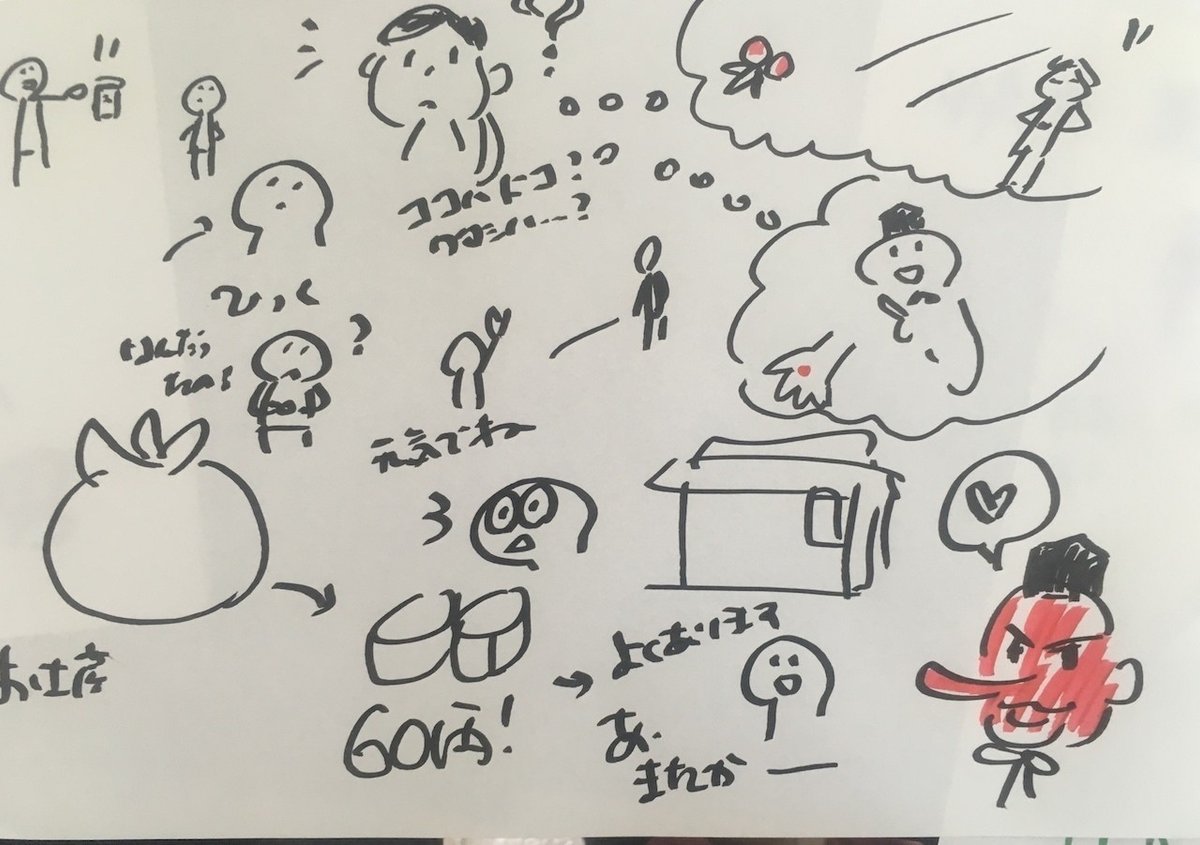

スマホの中から写真を1つ選んで見せてもらう。そして、その写真を撮った時の思い出について語ってもらい、ほかの人は描く。

(↑祭りで初めてチーズハットグを食べた話をしました)

5.振り返り

一通りプログラムを終えたら、今回の学びを棚おろしします。ワークをやっているうちはその内容に集中してしまいがちで、その過程でなにが起こっていたのかを疎かにしてしまいます。だからこそ、振り返ることでもらしていたものをもう一度すくいあげていきます。

【ワーク内容】

1枚の紙に「今日感じたこと、気づいたこと、発見したこと」を自由に描く。

・わかっていることは、人は言わない。(情報を省いてしまう)

・自分が思った以上に、形式にとらわれている。

そんな感想が出ていました。しかし、自己紹介の時と比べて全体的に色鮮やかに、そして豊かになっていました。

6.感想

毎回、参加者にはアンケートを書いてもらっています。

以下にその内容も掲載させていただきます。(※掲載許可済み)

初参加です。受け入れていただきありがとうございました。記録のための絵というものの特徴が体験できました。周りの人と描いたものを見せ合うのが一番「!」というか、気づきがある時間でした。

普段の大学生活で気がつけないことやできないことができました。想像以上に自分の考えがガチガチであるということを感じました。もっといろいろな表現方法ができるようになりたいと思いました。ありがとうございました。

今回のプログラムを考える上で、「聞く」をテーマに考えていました。しかし、やってみて、また意見をいただく中で、実は「伝える」の方がしっくりくるのではないかと思いました。

一見すると真逆のようにも聞こえますが、聞くことと伝えることは同時に成立します。

たとえば、真剣に話をしているのに、相手が上の空で自分の方を見ていなかったらどうでしょう? 相手は「私はあなたの話を聞くつもりがないですよ」と伝えているわけです。

グラフィック自体がわかりづらい時、それは単なるスキルの問題だけでなく、そもそもコミュニケーションにズレが生じているのかもしれません。前提の共有ができていないとか、話している内容が違うなど。

ただ、言語のやりとりだけでは曖昧なまま進んでいきます。だから、グラフィック化してみることでそういうズレも見える化することができるのかもしれません。

7.次回のグラレコれんしゅう会

れんしゅう会は毎月1回のペースで行なっています。

次回は2019年1月13日(日)10:00~12:00です。

詳細と申し込みはこちらよりご覧ください。

読んでいただきありがとうございます。 励みになります。いただいたお金は本を読もうと思います。