方士と術士

日本の知恵袋に似ている中国のQ&Aサイトより方士と術士について書いてある投稿をまとめました。

先秦の儒者の別称:方士と術士

本文は【私は周から来ました】シリーズの叢文に属し、作者は宗伯正曜である。

・先秦の儒者(古儒者)とは?

秦朝以前の儒者は宗伯学の弟子を指し、あるいは宗伯国子と呼ばれ、宗伯学は先秦儒学であり、また古礼学とも呼ばれる。

古代の儒者と後世の儒家の士は同じではない。

簡単に言えば「外では礼儀第一、内では克己修徳を説く」です。

忠信を具足に、礼義を櫓にして仁を抱き、死をも厭わないというイメージがある。

宗伯学の弟子は名を追うことができず、「博学篤行,幽居不淫」などの修身の原則を厳守しなければならず、外儒で内商の「儒者」は儒者ではなく大企業家であり、両者は同類の人ではない。

・方士とは何ですか?

秦朝以前の方士とは古儒者のことで、卜筮や命理を研究する学者のことではありません。

「方」 の意味は国家を指し、弁方正位、省方観民、省視万方、いずれも教育、法令などを通じて国家を管理することを指す。

方士とは、国を治める才能を持った儒者のことです。

・術者とは何ですか?

術と方、国は同じ意味の字で、意味は国です。

例えば『言文解字注』の解釈は「邑中道也。邑、国とも。引伸技術。」です。

術士とは国を治める術を持った人のことで、広く賢者を指し、先秦時代には一般に儒者あるいは方士を指した。

漢儒後の学者は方士と術士を「術者」と誤解して、いくつかの曖昧さを引き起こしたため、後世の人は『史記』に記載された「坑術士」の意味を完全に誤解した。

読者の皆さんは詳しく調べてよく見極めてください。

本文は【私は周から来ました】シリーズの叢文に属し、もし周朝以前の『古伝詩経』を知りたければ、皆さんは私の見出し番号:宗伯正曜を注目してください。あるいは、私のミニブログで秦朝以前の古文の歴史をご覧ください。

昔の方士、術士はどんな違いがありますか?それぞれどんな代表がいるんですか?現代に伝わっているのは他にどんなものがありますか?

『史記・封禅書』:「宋はもとより、正伯僑、充尚、羨門子高の最後はみな燕人であり、方仙道であり、形が解脱し、鬼神のことに依っている。」

一般に、極初期の燕斉一帯の海上の錬気士の秘密結社は、黄老道の変支と考えられており、方仙道とは、方、仙、道者も、教団ではない。学術的な意味での方は、黄老流派のいわゆる哲学思想を引き継いでいるので、治道の方と呼ばれています。

実際、戦国時代にはすでに各種の方術流派の模型があり、「神仙道教」は後世の丹鼎派であり、金丹を服用して白日の飛躍を達成することを主張し、晋朝の葛洪はこの道の大家である。

『史記・封禅書』:「鄒衍は陰陽の主運をもって諸侯に顕れたが、燕斉の海上の方士はその術を伝えて通れなかったので、逆に罪を許された者に媚びて自らを興させたのだという。」は陰陽家も方仙道に合する。

前漢に至って、最もいわゆる方士の代表的な意味を持つ二人が現れた。

一人の李少君は、虚しい伝説の中で、舟に乗って海に出て安期生に出会い、「煉丹秘法」を得た。

自分で薬方を推薦して漢武帝に信用させたが、漢武帝の劉徹は王夫人が早く亡くなったことを惜しんで愛し、鬼神を呼び出す術があると自称し、王夫人の亡魂を操って漢武帝の想いを慰めた。

この件について確実に記されているのは、「方士李少君言能致其神,乃夜設燭張謀,置妻神影,令帝居他帳中望遠,見好女似夫人之状,還帳坐。」と謎の部分で傀儡術と言っているが、聞きにくいのは影絵芝居である。

その他に記載されている「絵雲気車」、「70歳以上で年をとらない」などの異能については、もっとひどい。

二人の欒大は李少翁の同門の師兄弟であり、出世事項は李少翁とあまり差がなく、ただ「石打ち」の小芝居が少し増えただけであった。

『封禅書』に李少君のことが記載された時、「...年の余りにして,その方益衰,神不至至。」と言った。

そのいわゆる方術は使えば使うほど少なくなり、ある古代の技術によって異相を作り出したのかもしれないが、「神仙道教」は全くナンセンスである。

方術と方士は同じではありません。

方術は星象医卜、錬丹服食などと総称され、歴代の有名な道士兼通者は非常に多い。

例えば、葛洪の師である鄭隠は、若くして儒者であり、『史記・封禅書』、「鄒衍は陰陽の主運をもって諸侯に顕れたが、燕斉の海上の方士はその術を伝えて通れなかったので、逆に罪を許された者に媚びて自らを興させたのだという。」を熟読し、九宮三奇、河洛讖記などに精通している。

北天師道の首領寇謙之の伝説では、彼は豪強門閥に生まれ、「煉丹秘法」をよく使って日月運動の行程を演算した。

切実に言えば、陳寅恪の「方士李少君言能致其神,乃夜設燭張謀,置妻神影,令帝居他帳中望遠,見好女似夫人之状,還帳坐。」の中の「絵雲気車」の節を参照すれば、中国古代の河洛について、算学はその解説と認知があり、参考になる。

方士の方は、小さい者が術であり、大きい者が道である。

また、儒者の中の一つで、術士の列にもあります。

「70歳以上で年をとらない」:「石打ち」儒家の陰陽災異の論については、このページを参照してください。

唐代にはどんな有名な方士がいますか?彼らの事績は何ですか。

怠惰は社会進歩の原動力だ

張果は『明皇雑録』に入選しただけでなく、『古唐書』方伎伝にも記録があり、少し目を通すと、唐代に記録された最も牛術士であると言える。

唐代の他の術師も少なくありません。

例えば、鬼物を見ることができる師の夜光です。

お化けを弾劾し、神札を得意とする叶法善(この人の史料の記載量は非常に多くて、高宗から玄宗まで累朝の恩寵は衰えることがありません。)。

卜数に優れた邢和璞、羅孚道士軒轅集、他にも武宗の時代の明崇儼、睿宗の時代の司馬承楨、玄宗の時代に密教の金剛智闘法の羅公遠などがいて、また僧侶の中にも、北禅宗の普寂、南禅宗の慧能、もう一つの言わざるを得ない密教の一行がいて、この人は唐代の名臣張公謹の子孫で、6歳で玄学に通じ、暦法を改め、何も言わなくても、『朝野検事』には北斗星があったと記されている。

呪術と仙術の衝突、方士医学の果ては不死身で、漢王朝100年の歴史に影響を与えた

序言

歴史発展の長い流れを見れば、漢代以前、医学は一つの独立した研究領域ではなく、ずっと天道と人事の間の関係を探求する属僚として存在していた。

当初、医学は呪術の家臣であったが、春秋戦国時代の陰陽五行思想の影響を受け、次第に方士の家臣となった。

戦国末期、陰陽五行学説の指導の下で、巫、方、医の3つの要素は交差して融合し、互いに影響し、次第に比較的に完全な方士医学体系を形成した。

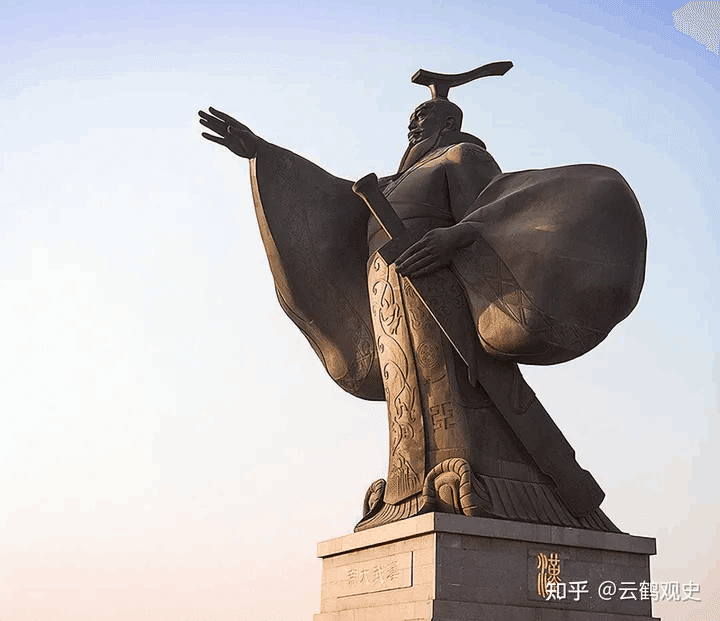

「方士は奇薬を求めて修行しようとしている。」 『史記・秦始皇本紀』によると、方士とは主に神仙思想を信じて方術を行う人を指す。

方士は西周時代に初めて現れ、春秋戦国時代に大きく発展し、秦漢時代に盛んになり、専門の方士組織、いわゆる方仙道或いは神仙家を形成した。

漢代の方士医学は主に方技、つまり古代の人体に関する知識理論の総称である。

方技の学は主に医薬養生を中心とし、方士文化の重要な構成部分であり、現代漢方医学の重要な理論源でもある。

『漢志・方技略』の記載によると、方技は主に医経、経方、房中、神仙の4つの部分からなる。

全体として「医経」と「医方」は主に実用医学の分野に属する。

「房中」は男女の性生活と長寿との関係に関わる古来の健康法を指し、「神仙」は不老不死の探求、"食 "に関わる黄色と白の技法を指す、「神仙」は不老不死の探求に関係するいくつかの種類の技法で、「食を摂る」「気を練る」「導引する」などである。

その中で「医経」はまた黄帝、白氏、扁鵲の3つの学説に分けることができる。

『黄帝内経』は現在に残る唯一の医学典籍の一つであるが、黄帝医学に関する記録は多くない。

白氏医学はその名を残すだけで、具体的な文学典籍を調べることができず、完全に歴史の長い川の中に沈んでいる。

扁鵲医学だけが非常に人気があり、漢代の方士医学の中で学術地位が最も高く、伝播程度が最も広く、応用分野が最も多い学説である。

一、巫源医術

巫源医術とは主に、「万物には霊があり、天と人は調和している」という概念の導きのもと、非合理的で非科学的な「類似の法則」を探し求め、医術の教義の発展と医療技術の進歩を促進することを指す。

同時に、妖術にも他の妖術の一般的な特徴があり、「超自然的な力」の役割を求め、誇張し、「宗教化」する傾向が生まれ、人々が盲目的に信じやすくなっている。

人類の歴史を通じて、古くは初期のほとんどの文明は基本的に魔術士によって独占されており、医学も当然例外ではなかった。

古代は科学技術の水準が非常に低かったため、自然に対する知識や理解が十分ではなく、病気の原因の多くは当時の医学知識では説明できず、幽霊や神々という未知の力を持つ架空の存在集団に帰することしかできなかった。

そして魔術士は古代の知識階級に属し、その時代に習得した医学知識は一般的なものではなかったため、魔術士は非常に高い社会的地位にあった。

特に陰と殷の王朝では、魔術士の地位と役割は前例のないほど重要であり、神々と人間の交流の重要な責任として魔術士の歴史は、宗教や日常社会生活の中で、高い位置にあります。

呪符で鬼を祓い、祝由で病気を治す医薬の巫がいます。

天象を観察して神の意を受ける天文の巫女がいます。

歌舞で神様を喜ばせる掌楽の巫女がいます。

祭りをつかさどる巫女がいて、 「祝」 とも呼ばれています。

吉凶を占う時計の情報も 「卜」 と呼ばれています。

「医者、癒しの治療も。......古代の巫彭は初めて医者になった。」は、後漢時代の著名な文学者である許慎が編集した『言文解』によると、伝統医学の発展の初期段階では巫医が区別されず、 「医」 という字も古代には最初から漢字で書かれていたことがわかる。

『道教医学』にも、「方士医学」は「伝統医学」と同様に、呪術的医術に起源を持つことが明記されている。

しかし、時代の発展と伝統医学知識の蓄積に従って、伝統医学は次第に魔術から独立した。

西周時代、国家機構の中で医学に関連する具体的な職位が現れ始め、それは主に5種類に分けられ、1つ目は医師であり、各医師を統率する管理職に属し、医療行政管理を担当する。

二つ目は食医で、王室の食事を担当しています。

三つ目は疾患医で現在の内科医に相当します。

四人は非常に有名な医者で、現在の外科医に相当する。

五は獣医で、宮廷の厩舎などの動物の健康を専門に担当しています。

しかし、それらは専ら支配階級に仕える官医であり、民間の医療技術や医療区分はまだ非常に後進的で、少数の巡回医しかいなかった。

春秋時代になると、 「巫」 と 「医」 の対立が見られるようになるが、巫医は社会に広く影響を与え続けている。「晋侯には病気がある。曹伯の密告があった。」

歴史に記されているように、曹陳は病気の晋公を占い師に賄賂を渡してだました。

このことは、病気の診断と治療の第一選択は、専門の医療関係者による治療よりも、依然として呪術による占いだったことを示している。

戦国時代、有名な医術家であった卞鵲は、呪術と医学に区別はないという見解に反対するため、「呪術を信じ、医学を信じない」ことを6つの不治の病の1つであると公言したことがある。

死者を生き返らせる彼の能力を人々が称賛し讃えたとき、彼は超自然的な力を使って自分の医療技術の神秘的な色彩を誇張したのではなく、自然医学の知識を使って病気の原因を説明し、誕生、老化、病気、死について解説したのである。

「史記-扁鹊仓公列传』によると、扁鵲の純粋な医師としての地位と優れた医術は、戦国時代に各国で高く評価され、当時の人々の病気に対する理解を深め、呪術と医学の分離を確定させることに貢献した。

秦代の国家機構には、太医令・丞の官位が設けられ、医薬の管理・運用などを担当していたが、もはや呪術的な色彩は全くなかった。

両漢時代になると、医官制度は非常に細かく整備され、太医制度は基本的にずっと安定した状態にあり、完全に独立した領域になった。

しかし、巫文化は消えたわけではなく、依然として社会に少なからぬ影響を及ぼしている。

国家機構の中には時に不安定な職位が存在し、例えば医待詔、本草待詔などの巫文化と密接な関係を持つ職位は、その存在と廃止は主に最高統治者の個人の好みにかかっている。

また、当時の社会の上層部にいた支配階級の中にも魔術士文化の信奉者は多く、その中で最も有名で影響力があったのは、当然ながら漢の武帝であった。

治世の末期、老齢のために健康状態が悪化し始めたとき、武帝はその原因を老齢のためではなく、むしろ宮廷内に呪術を使って自分を呪い、罠にはめる者がいたことに求めた。

当時の悪逆非道な役人たちもこれに乗じて、武帝を治療していた呪術師を買収し、宮中の誰かが呪術を行っていると偽らせた。

こうして、漢の武帝の治世における最大の騒乱--数十万人を巻き込み、政権の信頼性に大きな影響を与え、国の根幹さえ揺るがす「呪術の惨劇」が引き起こされた。

二、仙源医術

伝統医学知識の発展は、単に特定の学派の一筋の継承ではなく、様々な学派、様々な教義が相互に作用し、共同作用の結果である。

武源医術が伝統医学に与えた大きな影響に加え、仙源医術もまた、その発展においてかけがえのない役割を果たしてきた。

仙源医術は、春秋戦国時代に流行した陰陽五行の教義を基本的な指導思想とし、不老不死と仙道の達成を追求している。

その独自の発展理論は、陽を支える内観に基づく診断・治療法として医学の分野に反映され、鍼灸、薬草・薬液、房中、お守り、食べ物など、そのサービス内容を広く包含する滋毒・仙薬に基づく薬物療法の体系となっている。

「方仙道のために、形を解き鬼神のことに従う。」

方仙道という言葉は司馬遷の『史記』の中で初めて登場した。

しかし、史料によると、方仙道は春秋戦国時代にすでに形成され、燕国と斉国の地域の方士が当時盛んだった神仙学説、方技、術数などの内容と陰陽五行学説を結合したものと推測されている。

方仙道は春秋時代に盛んになり、秦漢時代には成熟した。

秦代には、始皇帝が不老不死や仙人探しを熱望したため、神仙方士は社会の上層に位置する支配階級の視野に入った。

そしてそれは大きく発展し、中央平原、さらには国家領域にまで急速に広がっていった。

当時、国家機関の多くの官職に就いていたのは、方士や社会的地位の非常に高い人々だった。

儒学院の『史記』によれば、"秦の時代、詩書は焚書され、魔術士は誅殺された "という。

秦の始皇帝を怒らせて逃亡した方士の行動によって、後に有名な "焚書坑儒 "が起こったことが史料からわかりますが、秦の始皇帝が多くの書物を焼いたわけではなく、医学、農業、遊牧民の畜産など、日常生活に関連する技術書や実用書は含まれていないことは特筆に値します。

これにより神仙方士の社会上層部での活躍は著しく低下した。

しかし、史料によれば、始皇帝は不老不死を求めることを止めず、仙人の地位も廃止されなかったため、社会全体が不老不死を求める風潮を維持し、漢代における仙人医学の発展にも無視できない影響を与えたという。

仙源医術は漢代の方剤医学のあらゆる面に浸透しており、方剤道神仙方剤は同時に、当時知られていたすべての医学分野を含む、多種多様な医療技術を実践していた。

中には明らかな仙源医術の特徴を持つものもあり、不老不死を求めて仙人になることを最終目的として研究された一連の理論は実生活にまで応用されている。

漢の初めに黄老学説を実行し、無為に治療し、休養することにこだわった。

漢の武帝時代、経済、政治、文化などの各方面は非常に大きな発展を遂げた。

統治者は狂信的に不死身を求めて、あちこちの仙人を尋ね回った。

漢の武帝は多くの方士にだまされ、処刑まで命じたが、尋仙への信仰を変えることはできなかった。

漢の武帝の推進で、全国の領域で仙人探しのブームが起こり、仙人の方士は非常に支持と尊敬を受け、武帝の晩年まで少しずつ弱まる傾向があった。

新王朝を樹立した王莽をはじめ、武帝以後の他の皇帝たちも仙人を求める熱意は強かったが、その度合いは武帝に比べるとまだやや低かった。

東漢時代には特に仙人に熱心な皇帝はいなかったが、神々や仙人を信仰する市民社会の雰囲気は古くから形成されていた。

武帝の「儒教一辺倒」の政策の影響で衰退した黄老も、新たな発展の道を見出した。

高い人気を誇る方仙道と組み合わされ、次第に黄老道へと進化し、支配階級の視野にまで入り込み、最高位の支配者たちからも信仰されるようになった。

『後漢書・王佚伝』によると、「延熹の中で、桓帝は黄老道に仕えて,諸々の房祀を悉く破壊した。」

漢の桓帝は黄老道を非常に信仰しており、すべての祠を破壊し、代わりに老子を祭るようにしたという。

現在主流の観点によると、方仙道、黄老道は道教の前身と見なされている。

方仙道の発展と隆盛は、神仙方術の伝播を促進し、神仙方士の活動範囲を拡大し、他の地域の医学発展にも影響を与えた。

扁鵲医学もその濃厚な神仙方術の特徴で漢朝の支配者と民衆に支持され、漢代医学の主流となり、多くの理論成果と応用実践を残した。

史料の考証によると、両漢時代に名声を享受した医者の淳于意(倉公)、華佗、郭玉などは扁鵲の流派に属することが分かっている。

結語

後漢末、社会は激動し、支配階級の政権はすでに非常に不安定で、各方面の有力者は虎視眈々と狙っており、各種の学術思潮の衝突も引き起こした。

さらに讖緯の学、黄老道などの影響を加え、方士医学は解体と再編の変化が現れ始めた。

方士医学は陰陽五行学説の影響を受けて次第に発生し、形成された特殊な産物であり、さらに漢代の方士文化の支持と繁栄により、特殊な医学形態を呈している。

方士医学の体系はすでに十分に成熟し、基本的に後世の漢方医学における核心理論の基礎と比較的完備した医術の運用方法を備えている。

神仙化と儒術化は漢代の方士医学の発展の2つの趨勢であり、方士医学の科学合理化を推進しているが、いくら発展しても、主に陰陽五行の学説をめぐって完備している。

理論面から言えば、現在の漢方医学は依然として方士医学の範疇に属し、漢代の方士医学に対する深い研究と検証は、著者達が伝統漢方医薬学を更によく発展と伝承することに役立ち、中華優秀文化の創造性転化と革新性発展を推進する。

参考文献

『史記』

『漢志・方技略』

『後漢書・王佚伝』

『道教医学』

『言文解』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?