【馬券データ分析】関西馬/関東馬徹底比較

こんにちは。キラリです。

2023年シーズンも終わり、ようやくこの記事をリリースできるタイミングがやってきました😆

今回は、さまざまな観点から関西馬と関東馬の成績比較を行い、今後のねらい目などについてご紹介していきたいと思います。

というのも、中央競馬では昔から美浦トレーニングセンターに所属する関東馬よりも栗東トレーニングセンターに所属する関西馬の方が強いと言われており、私も関西馬を高く評価しています。

しかしながら、近年その傾向が変わりつつあると見ており、昨年の10月頃から「ひょっとして2023年は関東馬が関西馬を回収率で上回るのではないか」と考えて、ずっと注目していました。

長文になっていますが、「遠征」と「重量種別」の章がおすすめとなっていますので、よければそこだけでも見ていただければと思います。

データ比較

直近10年間の年別データ

まずはこちらのデータからご紹介します。

下の表は、中央競馬における全レースを対象に、直近10年間の関西馬/関東馬の単複回収率を年別に集計したものになります。

(地方馬、外国調教師管理馬、出走取消、競走除外のデータは除いています)

赤枠を見ていただきますと、2023年は単勝回収率では関東馬が上回っており、複勝回収率では関西馬が上回っています。

私はこのような傾向を分析する場合は、確率収束の早い複勝回収率の方を重要視していますので、残念ながら、まだ関東馬が関西馬を上回ったとは見ていません。

しかしながら、その差は非常に小さくなっていますので、2023年はどのような条件で関東馬が活躍していたのかを確認して、今後のねらい目や注目ポイントをご紹介したいと思います😆

2023年の月別回収率

2023年の月別の回収率を集計した結果が下の表になります。

上の表を見ますと、赤枠の2023年7月~9月の期間は関東馬の方が複勝回収率で上回っています。

私はこのデータを10月頃に見ていたため、このペースで行けば2023年は関東馬が回収率で上回りそうだと考えて注目していました。

しかし、10月から12月は毎月関西馬に負けており、結局1年間のトータルでも関西馬を超えることができませんでした。

2023年の平地/障害別の回収率

次に平地競走と障害競走に分けて回収率を集計した結果が下の表になります。

結果を見ますと、平地競走でも障害競走でも赤枠の複勝回収率で関西馬の方が上回っているため、平地か障害かにかかわらず関西馬の方が高い回収率を示しているといえます。

2023年のクラス別の回収率

次に、2023年のクラスごとに回収率を集計した結果が下の表になります。

クラスごとに回収率を集計しても、ほとんどのクラスで関西馬の回収率の方が高くなっているのですが、

赤枠のところに注目していきますと、平地G1クラスでは関東馬のほうが単複回収率で上回っています。

平地G1クラスで3着以内の馬

ここで、2023年の平地G1クラスで3着以内に来た馬をふり返ってみます。

私が注目したポイントをあげさせていただきますと、赤枠の3歳牡馬クラシックでは美浦の関東馬が圧倒的に結果を出しており、

青枠の3歳牝馬限定G1では栗東の関西馬が結果を出しています。

一方で、緑枠の2歳G1になると傾向が逆になっており、牝馬は美浦の関東馬が結果を出していて、牡馬は栗東の関西馬が結果を出しています。

特に、年末のホープフルSでレガレイラ(美浦・牝馬)が勝利したことは、個人的に非常に興味深く感じました。

2024年の3歳クラシック路線では、「牡馬は関西馬・牝馬は関東馬」という構図で進んでいきそうだなと考えています。

その他で気になったポイントとしては、春秋の短距離G1では関西馬が総なめしています。

レースの馬齢制限ごとの回収率

次に、2023年のレース毎の馬齢制限別に回収率を集計すると下のような結果となります。

上の表で私が注目したポイントしては、赤枠の複勝回収率を見ていくと、基本的に全ての年代で関西馬が高い回収率を示していますが、2歳戦で最も関東馬と関西馬の回収率の差が大きくなっており、逆に4歳以上戦では回収率の差がほとんどありません。

単勝回収率も含めて総合的に判断しても、やはり2歳戦で最も回収率の差が表れていると言えます。

これは、厩舎ごとに回収率を集計した場合もそうなのですが、厩舎や関東/関西といったファクターを分析すると、2歳戦でより顕著に回収率の差が表れます。

理由としては、2歳戦に向けて早くから競走馬を仕上げてくる厩舎と、競走馬の長期的な活躍を考慮して、あえて2歳戦で仕上げて来ない厩舎があるためだと考えています。

詳しくは「厩舎」の記事もご覧ください。

遠征

次は、私が「遠征」と呼んでいる観点をご紹介します。

これは、関西馬/関東馬が「どの競馬場を得意としているか」という傾向を分析したもので、個人的には非常に重要視しています。

理由としては、例えば関西の栗東トレセンから阪神競馬場に移動してレースを行うのと、札幌競馬場に移動してレースを行うのでは移動距離が全然違うため、長距離移動を行った馬の方が移動の疲れによりレースでの結果が出にくいと考えられるためです。

また、滋賀県栗東市と北海道札幌市では気候がかなり異なるため、そのような気候の変化の影響を受けることも考えられます。

下の表は、直近10年分(2014年以降)の競馬場ごとの複勝回収率を集計したものになります。

上の表を見ますと、基本的に全ての競馬場において、関西馬が複勝回収率で上回っているのですが、札幌と函館はほとんど差がありません。

この結果から、やはり札幌競馬場や函館競馬場では移動距離の長い関西馬は実力を発揮しづらい状態にあると考えています。

続いて、競馬場ごとの複勝回収率を年別に集計しなおした結果が下の表になります。

上の表では、関東馬の方が複勝回収率で上回っている欄を赤枠にしています。

年別に集計すると、年によって結構バラツキがあります。ただ、長期的にはやはり札幌と函館以外では関西馬の方が高い回収率を示すため、私の場合は「札幌競馬場と函館競馬場以外では関西馬を高く評価」することでトータルして数%程度の回収率改善をおこなっています。

その他の注目ポイントとしては、中山競馬場と福島競馬場では、直近10年間で関東馬が勝っている年が1度もありません。

また、関東馬は京都競馬場と阪神競馬場(特に阪神)も非常に苦手としていて、そもそも出走頭数自体が少なく回収率も低いため、馬券的にはおすすめできません。

ここから障害競走のデータを除いて、平地競走に絞った分析結果をご紹介します。

2023年の芝/ダート別の回収率

ここから平地競走に絞って、芝/ダート別に回収率を集計した結果が下の表になります。

芝とダートに分けますと、ダートの方が成績が拮抗しています。

2023年の距離別回収率

次に、距離別の回収率を集計した結果が下の表になります。

上の表を見ますと、関東馬はダートのマイルから中距離で比較的高い回収率を示しています。(赤枠)

ただし、2023年の1年間の成績を見ただけでは、上記のような傾向があるとは言いきれないため、次にダート1400~2400mに絞って、年別に回収率を集計した結果も見ていきます。

なお、青枠の芝2100~2400でも関東馬の方が単複回収率で上回っていますが、こちらについては傾向が表れている箇所が局所的すぎますし、データ数も少ないため、この結果を見ただけで「芝2100~2400で関東馬の方が回収率が高い」とは言えないと考えています。

ダート1400~2400mの年別回収率

次に、ダート1400~2400mに絞って、年別に直近5年分の回収率を集計した結果が下の表になります。

上の表のとおり、ダート1400~2400mで関東馬の複勝回収率が高くなっているのは2023年のみとなっているため、2024年も同じような傾向が出るとは言い切れないのですが、今後の成績に注目していきたいポイントだと考えています。

重量種別

中央競馬では、レース毎に斤量(負担重量)の決め方が4種類存在し、これを重量種別といいます。

斤量の決め方の概要としては以下の通りです。

【ハンデ】

出走馬の実績等を考慮し、ハンデキャッパーが負担重量を決定するレース

【別定】

レースごとに負担重量を決定する基準(獲得賞金や勝利数)が設けられているレース

【馬齢】

馬の年齢や性別によって負担重量を決定するレース

【定量】

別定レースであって、馬の年齢や性別によって負担重量を決定するレース

この重量種別ごとに、2023年の関西馬/関東馬の回収率を集計すると下の表になります。

結果を見ますと、芝でもダートでもハンデ戦では関東馬の回収率が高くなっています。

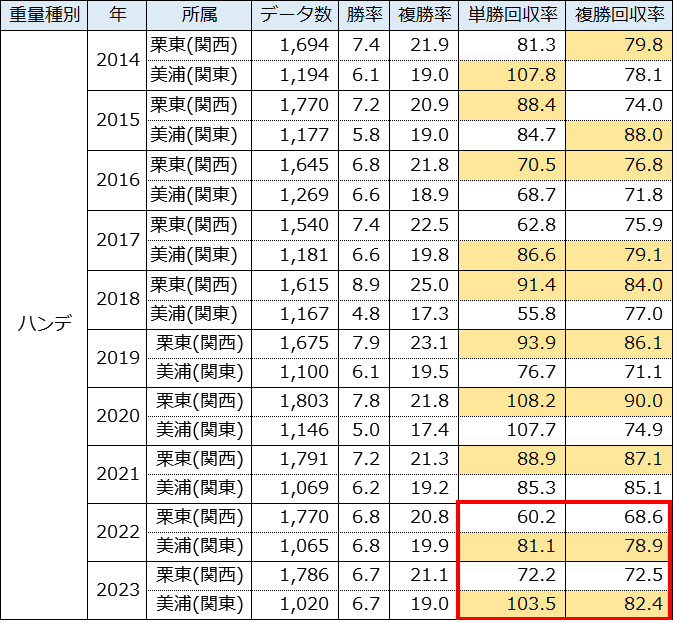

ハンデ戦の年別回収率

では次に、ハンデ戦に絞って直近10年分の年別回収率を集計してみると下のような結果となります。

結果を見ますと、赤枠の2022年と2023年は2年連続で単勝回収率でも複勝回収率でも関東馬が上回っています。

私は、「このような大きな傾向の変化は、レース結果の拮抗しやすいハンデ戦から変化が現れ始める」と考えているため、上記の結果は非常に興味深く感じています。

せっかくなので、さらに私が「ねらい目」だと考えているポイントを次のデータでご紹介します😆

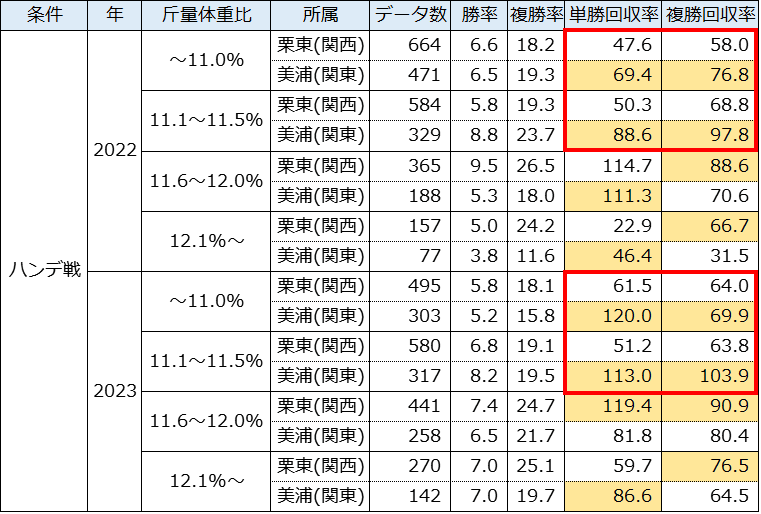

ハンデ戦における斤量体重比

「斤量体重比」というのは馬体重に対する斤量の割合を算出したもので、「斤量 ÷ 馬体重 × 100(%)」で計算されます。

直近2年間のハンデ戦に絞って、斤量体重比ごとに回収率を年別に集計した結果が下の表になります。

結果を見ますと、ハンデ戦において赤枠の斤量体重比が11.5%以下の馬は、2年連続で関東馬の方が高い回収率を示しています。

私としては、2024年はこの「ハンデ戦で斤量体重比が11.5%以下の関東馬」が、ねらい目としては面白く、積極的に狙っていきたいと考えています。

長くなりましたが、ご紹介したかった内容は以上となります。

結論

結論をまとめますと、以下のようになります。

・全レース含めた年別回収率を見ると、まだ関東馬が関西馬を上回ったとは言えません。ただし、その差は非常に小さくなっているため今後の成績に注目したいと思います。

・2023年のクラス別回収率を見ると、平地G1クラスでは関東馬の方が高い回収率を示しました。平地G1クラスを細かく見ると、3歳牡馬では関東馬、3歳牝馬では関西馬が強く、2歳G1では牝馬は関東馬、牡馬は関西馬が結果を出しました。春秋の短距離G1では関西馬が総ナメしました。

・競馬場ごとに回収率を比較すると、長期的には札幌競馬場と函館競馬場では関東馬と関西馬の回収率は拮抗しており、それ以外の競馬場では関西馬の方が高い回収率を示しています。

・重量種別ごとに回収率を比較すると、直近2年間はハンデ戦で関東馬の回収率が高く、特に斤量体重比が11.5%以下の関東馬の回収率が高い結果となっています。

付録(その他気になるデータ)

最期に、その他の観点で気になって調査してみたものの、あまり面白い傾向が得られなかったデータを掲載します。

2023年の性別ごとの回収率

2023年に絞って、牝馬限定戦を除いた性別ごとの回収率を集計した結果が下の表になります。

2023年の馬場状態ごとの回収率

2023年の平地競走に絞って、馬場状態ごとの回収率を集計した結果が下の表になります。

いずれの結果も、私としては興味深い傾向は得られませんでした。

最期に

読んでいただいた方ありがとうございます。

この関西馬と関東馬の比較については、近年、平地G1競走で関東馬が結果を出していることや、外厩施設が充実してきている影響で注目度が増している印象です。

特に、アーモンドアイ(国枝栄 (美浦))やイクイノックス(木村哲也 (美浦))の存在は大きかったのではないかと思います。

ただし下級クラスを見ると、まだ関西馬の方が結果を出しているため、あまりG1での結果に注目しすぎずに判断していくことが回収率を上げるポイントだと考えております。

何かしらご参考になれば幸いです。

以上となります。

******************

記事の全体図はこちら

******************

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?