基礎:脱分化現象

腫瘍において時に見られる独特の現象の一つである「脱分化 dedifferentiation」について少し詳しく説明してみたいと思います。

分化と脱分化

細胞が成長にするにつれて特殊な機能と形質を示すようになること、例えば、筋肉や脂肪、骨などの特殊化した組織を構成する細胞は、それら各々に特有な性質をもった細胞であり、‘分化した’細胞と表現される。発生における初期の段階ないし胎児期の細胞はもっぱら分化していない未成熟なものであるが、成体における細胞の多くは分化した細胞である。

そのような一旦分化した細胞が、未熟で未分化な状態に変化(逆行)することが広義の「脱分化」の意であろうと解釈されるが、実際にその様な現象が正常細胞において人の目によって観察されることはまずない。

ただし人体に発生する腫瘍の中には、形態上分化した細胞に近似した細胞から構成されるものがあり、それらは一般に‘分化した’あるいは’(高)分化型’の腫瘍などと呼ばれるが、その中で初発や再発を問わず分化を示す形質・特徴が失われた領域を伴っていることがあり、その様な腫瘍が「脱分化型」の腫瘍と呼ばれている。

通常そのような領域は元の腫瘍に比べて異型性の程度が強い(高異型度・高悪性度)ため、一つの腫瘍進展 tumor progression の形を表出したものとも解釈されている。

また、元の腫瘍と脱分化部との境界がしばしば明瞭であり、分化形質を有する腫瘍細胞が一定の時間経過の中で付加的に遺伝子変異を生じて、腫瘍の中に新たな性質の細胞の集団を形づくったものではなかろうかと想像される。

なお、脱分化型腫瘍の脱分化領域では時に元の腫瘍細胞と異なる方向への分化を示す場合(例えば脱分化型脂肪肉腫に生じた平滑筋肉腫や骨肉腫の領域)があり、その現象を異種性脱分化heterologous dedifferentiationと称している。それに対して同じ分化の方向を維持して高度異型を示す場合(腫瘍進展)は、同種性脱分化homologous dedifferentiationと表現される。

例:脱分化型脂肪肉腫

軟部組織に発生する肉腫の中では高頻度に認められるものである。

高齢者の後腹膜や腹腔内、四肢の深部軟部組織に好発する。

しばしば塊状の大型(径20~30cmを超えることもある)の腫瘍を形成する。

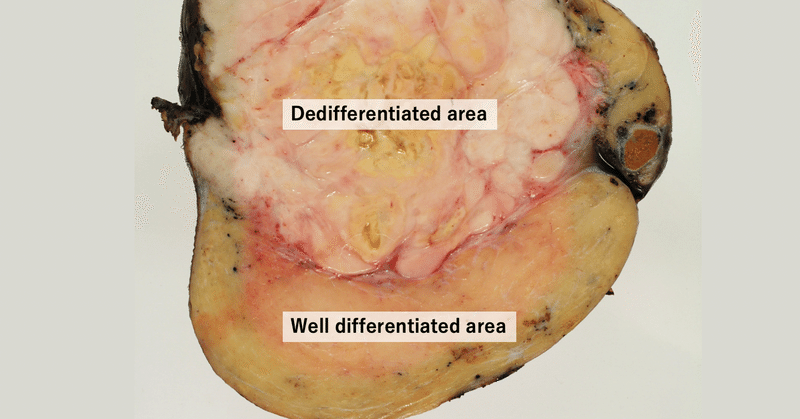

脱分化部は脂肪細胞への分化を喪失して肉眼上灰白色調を示すため、黄色調の高分化領域との境界が明瞭に見られることが多い。

脱分化領域では組織学的に未分化多形肉腫(かつての多形型悪性線維性組織球腫:

多形型MFH)の像に類似することが多いが、他にも粘液線維肉腫や線維肉腫、骨肉腫などに類似した組織像を示すことも稀でなく、多様性に富んでいる。

また、脱分化部は異型性の目立たない線維腫症類似の領域であったり、筋などの他方向への分化を示す肉腫領域を伴うもの、さらには異型性の顕著な多形型脂肪肉腫に類似した脂肪分化を示す領域であっても許容される範囲として扱われる。

腫瘍の診断においては上記のような病理組織学的特徴に加え、この腫瘍のほぼ全例で認められるというMDM2やCDK4の遺伝子増幅(または免疫染色によるこれら蛋白の過剰発現)を確認することが推奨されている。

ただし、組織学的に高分化領域と脱分化領域の両者をともに認識可能であれば、遺伝子変異を確認せずとも診断は可能である。

治療としては外科的な切除以外に有効な方法がない上、約4割の症例で術後の局所再発が見られ、約2割には遠隔転移が認められるとされるが、他の高悪性度の多形型軟部肉腫に比べると予後は良いとされている(Am J Surg Pathol 21: 271-281, 1997)。

概念についての歴史的変遷

腫瘍形態の表現として「脱分化」という用語を最初に用いたのは、骨腫瘍専門の米国病理医DahlinとBeaboutであり、高分化型軟骨肉腫に隣接して線維肉腫や骨肉腫に相当するような高異型度領域が存在する症例を軟骨肉腫における「脱分化」(transformation of a low-grade neoplasm to a higher grade tumor)と表現した (Cancer 28: 461-466, 1971)。この特殊な現象は、しばらく後にMirraとMarcoveによっても確認されている (J Bone Joint Surg 56A: 285-296, 1974)。

その後、米国病理医のEvansが脂肪肉腫における類似の現象を報告し、通常の高分化型脂肪肉腫(今日の異型脂肪腫様腫瘍と同義)よりも悪性度を増して予後不良なタイプであることを記載した(Am J Surg Pathol 3: 507-523, 1979)。

その後しばらくして米国病理医のWeissらが、脱分化型脂肪肉腫の一部において線維腫症や低異型度の線維肉腫に相当する様な脱分化領域を伴うものも存在することを指摘し、その様な場合を低異型度脱分化 low grade dedifferentiation と呼称する様になった(Am J Surg Pathol 21: 271-281, 1997)。

さらに米国病理医のFlectherらが、高分化型脂肪肉腫に高異型度の多形型脂肪肉腫あるいは脂肪芽細胞を含んだ炎症型MFH類似の領域を伴う症例を報告し、それらに対して同種性脂肪芽細胞分化 homologous lipoblastic differentiation を示す脱分化型脂肪肉腫という表現が用いられる様になった(Am J Surg Pathol 34: 1122-1131, 2010)。

以上のように脱分化型肉腫における組織学的多様性の認識が拡大し、概念が当初よりも大きく変化しているが、脱分化部がどのような形態を示すものであっても、MDM2・CDK4の遺伝子増幅は共通してみられる遺伝子異常とみなされている。

なお、「脱分化」領域が腫瘍のどの程度を占めるものを「脱分化型肉腫」と呼称するのかという基準に関する記述は乏しいが、Weissらは肉眼上「脱分化」領域が認識できるもの、すなわち最低でも1 cm以上の領域を有するものをそのように判断するとしている(Am J Surg Pathol 16: 1051-1058, 1992)。

さらに、彼女らはこの「脱分化」現象は、腫瘍の発生部位ではなく時間経過に依存したものであろうと解釈しており、この考えは例えば、Yoshikawaらが皮下に20年以上の経過がありながらも大きさに変化なく、最近になって急速に増大したという経過を示した脱分化型脂肪肉腫の症例を報告していることでも支持されるであろうが (Am J Surg Pathol 20: 1525-1530, 1996)、その分子メカニズムは未だに不明なままである(以下追記参照)。

ちなみに、今日推奨されている脱分化型脂肪肉腫の定義は以下の内容となっている(Adv Anat Pathol 28: 426-438, 2021)。

他の脱分化型肉腫

脂肪肉腫以外に脱分化型肉腫として今日の腫瘍分類上確立されているのは以下の腫瘍である。

脱分化型軟骨肉腫

脱分化型脊索腫

なお、初発時あるいは再発時に高悪性度への腫瘍進展現象を示す軟部腫瘍には、孤在性線維性腫瘍や筋線維芽腫、隆起性皮膚線維肉腫、類上皮血管内皮腫、神経線維腫などの様々な腫瘍がある。

追記

近年脱分化型腫瘍(脊索腫、軟骨肉腫)の一部において、トリメチル化されたリジン27を有するヒストン3蛋白(H3K27me3)の発現消失が脱分化領域において認められると報告されている(Mod Pathol 32: 435-445, 2019, Histopathology 82: 420-430, 2023)。

このヒストン蛋白はポリコーム複合体と呼ばれる蛋白集合体によってトリメチル化などの修飾を受けることにより、クロマチン構造を変化させて細胞の分化や増殖に関わる種々の遺伝子の発現を抑制する機能を有するとされている。ポリコーム複合体は特にがん抑制遺伝子も標的としていることが示されており、癌や悪性神経膠腫、悪性黒色腫、悪性末梢神経鞘腫瘍等の種々の悪性腫瘍ではポリコーム複合体を構成する蛋白(EED、SUZ12、EZH1/2など)の遺伝子にしばしば変異が認められることから、ヒストン蛋白の修飾不全によってそれらの腫瘍発生や進展が誘導されるのではないかとみなされている(エピジェネティクスなメカニズムと称される)。したがって、肉腫での脱分化現象にも、このようなポリコーム複合体によるヒストン蛋白の修飾不全が関与している可能性が考えられ、今後のさらなる検討が待たれる。

軟骨分化を示す領域(右)では核内発現が見られるが、脱分化領域(左)では核内発現が消失している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?