近代体操宣言

あらためてこの身動きのとれぬ事態から出発することにしよう。(津村喬「近代性とスタイル」)

1.「住むことを学び直す」ために

一言で言えば、私たちは唯一の重要な問いを真面目に立てなければならない。それは、偽の哲学者たちが何世紀にもわたって繰り返してきた「私たちはどこから来たのか?」や「私たちはどこに行くのか?」といった問いではなく、単に「私たちはどこにいるのか?」という問いである。(アガンベン『私たちはどこにいるのか?』)

私たちが学ぶべき教訓。手前を注視すること。

昨年6月に急逝した津村喬は、「68年」以来、私たち自身に否応なく張り付いている「スタイル」=『われらの内なる差別』(1970)にこそ問題を発見した。スタイルとは、身体のあり方であり、さらにある文章の書き方=文体のことであるが、ここには重要な転回がある。津村の批評は、「目的」=「彼方」を見遣ること以上に、私たち自身の内在的な搾取、体内に潜む「差別」=「病」にこそ取り組むべき問題が潜んでいることを教えるからだ。津村はここで、新たな運動論を練り直すとともに、いわば新たな「倫理」を創設した。

50年後。同様に、ジョルジョ・アガンベンは『私たちはどこにいるのか?』(2020)において、「コロナ時代」に必要な思考を、「今生活している場所に住むことを学び直す」ことと定式化している。私たちが当然とする行動パターンや生活リズム、旅行、食事、買い物、人との交際などに「いままでとは異なるまなざし」を向けること。これはアガンベンにおいては、「緊急事態」を批判し、もともとあるべき私たちの「スタイル」を取り戻すことを意味している。

アガンベンによれば、「緊急事態」とは、主権的権力が、パンデミックとメディアが引き起こす虚偽のパニックに乗じて私たちを管理し、私たちの人間的な生(ビオス)と生物学的な生命(ゾーエー)を強制的に切り分け、前者を後者に還元する事態である。したがって緊急事態は、「コロナ」以前からはじまっていたことになるだろう。

アガンベンにとって、「住むことを学び直す」とは、「安全」や「福祉」や「健康」の名のもとに行われている閉じ込めや隔離への批判的考察を意味するだろう。ここではアガンベンの主張の妥当性には触れずにおこう(ジジェクによれば、このアガンベンの態度は新右翼のイデオロギーに容易に包摂されうる)。何にせよ必要なのは、理念を云々する以前に、自分たちの「住むこと」を具体的に考察し、問題提起することである。指先のわずかな動きに至るまで、あるいは、句読点による微妙なニュアンスの差異に至るまで。私たちはこの企図を共有しよう。

おそらく、こうした緻密な内省なしには、私たちは来るべき政治を構想することはできないし、「よく生きる」ことができない。だが、実際のところ、「今生活している場所に住むことを学び直す」ためには、どうすればいいのか。「住むこと」の批判はいかにして可能なのだろうか。毎日を反省的に生きる? 大学で専門的な書物を読み漁ればよいか? たかだがTwitterのハッシュタグで問題を共有し連帯することができるか? それとも、やけになってアナーキーな暴論を振り回そうか?

断じて否。もう一度問おう。私たちが生き、棲みつき、根を下ろしている時空間について「学び直す」ためには、どうすればいいのだろうか。

ところで、話は変わるが、私たちの眼は、見ている眼そのものを見ることができない。鏡面のない世界に生まれた人間は、死ぬまで自分の顔を見られないだろう。私たちは自分の眼の動きを見ることはできない。そう、鏡なしには。

そういうわけで、結論はすでに自明である。いともたやすい推論だ。私たちに必要なのは、自分をうつす鏡を手に入れることである。すなわち媒介項=メディアを手に入れることだ。メディアなしには、私たちは自身を見ることはできないし、「住むこと」を「学び直す」こともできないのだから。

私たちの課題はまずはここにある。それはすなわち、手前を見るために、鏡を手に入れること。そして、可能ならば鏡=メディアの前で鮮やかに体操をしてみせることにほかならない。

2.なぜ体操か——身体の民主化をめざして

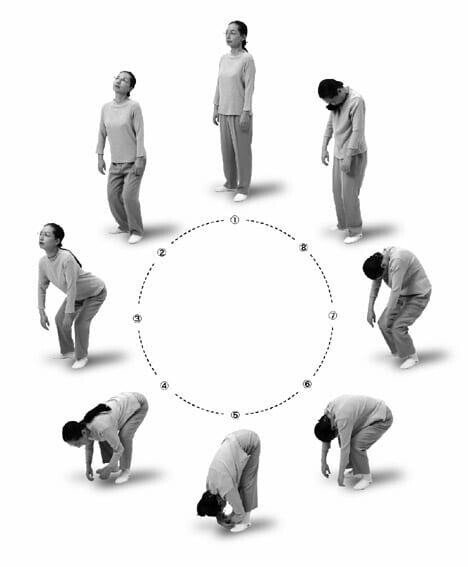

体操をしよう。全ては身体を動かすことからしか始まらないのだから。少しずつ身体を慣らしながら、体性感覚(皮膚の表面や身体内部の感覚)と向き合おう。そうすることで初めて人は、自らに纏わりつくものを対象化できる。

知性は固定性を求める(ベルクソン)がゆえに、身体の外に絶対的な参照点を置きたがる。だからこそ、知性を活用しながらも、身体的次元を問題にし続けることが必要だ。自らに纏わりつくものと対面するための運動、それが体操である。

しかし、体操は危険な隠喩でもある。体操と言ってすぐに想起されるのは、ラジオ体操であろう。

ラジオ体操のプロト・タイプは、昭和天皇即位を祝して考案された国民保健体操に求めることができる。ラジオ体操とは、任意の身体を「国民」へと訓育する儀式にほかならない。実際、ラジオ体操においては、和やかな伴奏曲・アナウンサーの快活な号令・簡易的な動作の組み合わせで、自然と身体が動く、いや動かされるようになっている。

体操は、世紀初頭の事情と相まって、戦争と支配の身体訓練として広まった。しかし、「体操」はたんに一面的に規律訓練の道具というわけではない。集団の操作に有効な「ラジオ体操」へのアンチテーゼもまた存在する。野口三千三(1914−1998)は、1972年に出版された『原初生命体としての人間』において、「体操による人間変革」を主張し、近代における体操のあり方とはまったく異なる考え方を提示した。

民主主義を説く人でも、自分のからだのことになると、意識的ではないにしても、脳を主人とし、からだ、とくに脚・背中・尻を奴隷視したり、食べることを上流とし、排泄を下流の仕事とするような感覚をもっている場合が多い。自分のからだを「民主化」することから始めるべきだと思う。職業によって差別せず、それぞれの役割をどう果たしているかによって評価すべきである。自分のからだの「僻地開発」をまず考えるべきだと思う。(野口三千三『原初生命体としての人間』、強調引用者)

彼はまず、体は固体ではなく、液体であると定義した。筋肉の緊張をなるべく少なくし、力を抜いた液体的状態の感覚こそが、生きている人間の体のあり方――つまり、その動き――の基礎感覚であり、その状態は野口によって「解放された」状態と名指されている。

このような体操による体の探究を、野口は「体の民主化」と呼ぶ。昭和天皇即位にあわせて作られたラジオ体操と比べるとき、ここで「民主化」の論理が働いていることは示唆的である。「脳」=頭を頂点として形成される身体を社会のメタファーとして理解する野口のレトリックは、社会契約論者たちがしばしば用いた身体のメタファー(とりわけルソーのいう「政治体」)に接近している。伝統的に、主権者は「頭」であり、市民は「手足」と考えられてきた。この固定の打破と循環の肯定のためにこそ、体操が必要なのだ。

こりかたまった身体をほぐすこと、言い換えれば、固定化された階級を転倒させること。これは、集団的活動である「体操」における革命的な視点転換であり、その目的を集団の馴致から「人間の身体」の自律へと変じせしめたという点で、津村の転回に等しい。体操によって日常的な筋肉の緊張状態から「解放された」液体状態になることは、体操による「人間解放」であり、身体の内なる差別の批判なのである。

3.鏡の前のボクサー、ロッキー

全体主義的な体操、それは一つの「正義」を身体に染み込ませるものである。そこでは輝かしい勝利が至上価値だ。しかし、そのような価値観は戦後、特に60年代後半から70年代半ばのムーブメントのうちで強く拒否される(野口や津村の登場は、その抵抗のうちのひとつに数えてよい)。たとえばこの抵抗の映画的表現がアメリカン・ニューシネマと呼ばれる一群の作品である。

だが、この帰結は二重のものである。「正義」の勝利に対するラディカルな批判はしかし、あらゆる勝利を不正義とするものでもあったのだ。あらゆる正義、あらゆる勝利への不信は、空虚な価値の反転と敗北主義を生んだだけだった。そこに、ただ反体制を続ける以外の道はない——。

そんな時代の失敗と閉塞を拳で突き破ったのは、言うまでもなく『ロッキー』(1976)にほかならない。

脚本を書いたシルヴェスター・スタローン自らが演じ、自らを投影したロッキーという一人の男の再生、さらにはフィラデルフィアの街そしてアメリカの再生がテーマになっているこの作品では、「勝利」の価値は二重化されている。判定ではロッキーの負けだが、実質的にはロッキーの勝利で終わったといってよいからである。

世界チャンプ、アポロ・クリードが多大な広告費をかけたタイトルマッチ。クリードの対戦相手は負傷し、代役として、ロッキーが選ばれる。三流の無名ボクサーの異例の抜擢は、話題作りの演出でしかなかったが、奮起したロッキーは15ラウンドを戦い抜き、ついにはチャンピオンからダウンを奪う。予想外の試合展開に、記者たちが試合後のロッキーに押しかける。

しかし、ロッキーは、アポロへの勝利にも世界チャンプという栄誉にも興味を持たない。彼の目的は、自分が負け犬ではないことの証明だけである。だから彼は、記者たちに構わず、妻の名前——「エイドリアン」をひたすら叫び続けるのだ。

だが重要なのは、一見自己完結的に見えるロッキーの「勝利」も、リングなしには、また強敵アポロなしには達成できなかっただろう、ということだ。そう、鏡なしには。ロッキーこそ鏡の前で、あるいは対戦相手を鏡として、身体を動かし自己を見つめ直し、凝り固まった身体と閉塞したその人生、社会、時代から解放されたボクサーなのだ。ここにロッキーの新たな「勝利」がある。

こうした読解をより証示する象徴的な場面として、『ロッキー』シリーズのスピンオフ『クリード』(2015)を挙げておこう。『クリード』は、宿敵にして親友となったアポロの遺した子アドニス・クリードを、ロッキーがボクサーとして育てる物語である。ロッキーはまだ素人のアドニスを鏡の前に構えさせる。そして鏡に映る姿を指差し、これがリングに上がるたびに対戦する手強い相手なのだと教える。

ロッキーはクリードに鏡の前でシャドーを打たせる。——「お前が打つと?」「打ち返す」「それをブロックして躱すんだ」。ボクサーが闘うのは、つねに、自らの似姿(イメージ)である。相手に自分を映し、それによって自分を見つめ直す。そうして自己を超克(メタモルフォーシス)していくのだ。

鏡を介しての変容(メタモルフォーシス)、それはひとつの死であり再−生である。再−生、再び生まれ直し、生き直すこと。泉の水面=鏡に映った自分に見惚れ、そこから動けずに死んだナルキッソスは、水仙の花に化身してその場に咲いた。花を芸術の象徴とするならば、この死は芸術的創造そのものである。

4.いまもっとも新しいファッション、近代

ロッキーは、敵うはずもない世界チャンピオン、アポロに不遜にも挑みかかる。ここで読者は、ギリシャ神話に登場するマルシュアスを思い出さずにはいられないだろう。マルシュアスは笛を巧みに吹き鳴らし、その腕の評判高く、ついには、芸術の神アポロンの竪琴と演奏を競った。その勝者は敗者を好きにしてよいとされ、その結果、神に戦いを挑んだマルシュアスが負け、全身の皮を剝がれた。マルシュアスは叫ぶ。

「どうしてわたしを、わたし自身から引き剝がすのです?」(オウィディウス『変身物語(上)』中村善也 訳)

谷川渥は、『鏡と皮膚』で、このマルシュアスの神話に、何よりこの「引き剥がし」に、死と芸術的創造の結びつきを見た。谷川の見立てでは、アポロンは人間を創造に駆り立てる芸術の魔である。ここにこそ、「その創造行為においてみずからの自我を引き裂かざるをえない芸術家の運命」が読み取られる。

鏡は、私の皮膚を引き剝がす。マーシャル・マクルーハンは、「人間の拡張」を副題とするその著書『メディア論』において、「機械の時代」にわれわれ人間の感覚と神経は地球規模に拡張してしまったと言う。だからこそ必要なのは、「現代の技術のなかで拡張されたわれわれ自身の存在の輪郭を探求し、それぞれの存在の輪郭において了解の原理を追求」することなのだ。「存在の輪郭」、それはきわめて具体的に、皮膚にほかならない。

したがって、さらに思考を進めなければならない、私たちの身体に纏わりつくものについて。第二の皮膚とも言われる衣服——「それなしにわたしたちはじぶんの存在を確定できない...」(鷲田清一『ひとはなぜ服を着るのか』)。

——自分のいま・ここがたとえ充ち足りたものであったにせよ、誰にとってであれ、いま・ここは「檻」である。(…)この個人的な「檻」、つまり身をまもるためにそこに入って縛られてしまうものの様式を私は「ヨロイ」と表現してきた。「ヨロイ」をいかにして着たり脱いだりするかは、私の体育論の主たる主題である。 (津村喬「もうひとつの世界」)

さて、ファッションについて語ろう。津村喬は、「なぜ人は本を読むのか」から始まるこのエッセイにおいて、書物の効用を私たちが囚われている「檻」を明示し、批判の可能性を切り開くことにあると述べている。私たちは日夜降りかかる多量な情報量に窒息しかけており、雑多なコンテンツに身構えるようにして「ヨロイ」を着せられている。

ところでマックス・ウェーバーは、ファッションについての批評家でもあった。彼は『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(大塚久雄訳、岩波文庫)において、近代−資本主義が「圧倒的な力をもって、その機構の中に入りこんでくる一切の諸個人〔…〕の生活のスタイルを決定しているし、おそらく将来も、化石化した燃料の最後の一片が燃えつきるまで決定しつづけるだろう」と言っている。

ウェーバーに言わせれば、外的な事物への配慮(モノと私の関係)は「いつでも脱ぐことのできる薄い外衣」のようであるべきにもかかわらず、「運命は不幸にもこの外衣を鋼鉄のように堅い檻としてしまった」のである。この体制下では、私たちはモノに縛られ、その関係を固定化させられるのである。

かくして、私たちにとって、近代は、鉄の檻となった。しかし、「檻」と訳されるゲホイゼ(Gehäuse)には、貝などの殻やなにかのケースのようなもの、つまり「柔らかく、傷つきやすい中身を守る防御スーツという意味もある」(野口雅弘『マックス・ウェーバー』中公新書——野口はまたこれを、ジンメルのいう「生の形式」と類比してもいる)。それは必ずしも運命的な鉄鎖として私たちを必然的に繋いでいるのではない。いわば、私たちは近代という生の形式を纏っているのだ。それはときに私たちを縛り、ときに私たちを護るだろう。

5.明るく、陽気な近代体操

自覚的な労働者は、自分の身体にかんして、健康と病気の問題にたいして、どのような立場をとるべきか?(津村喬「〈人民の健康のために〉」)

だから結局のところこう言わなくてはならぬ。近代を体操せよ。近代——それは今、硬く窮屈な「ヨロイ」かもしれない。だが、それは着脱可能なものであり、あるいは、それをもっと柔らかく、軽やかにつくり変えることも可能だろう——スポーツウェアのように。いますぐリクルートスーツを脱ぎ捨てよ。それが、津村喬のいう「体育論」の骨子であり、野口体操の真髄である。「近代」をもっとしなやかに、もっと流動化させよ!

しかしながら、誰が体操するのか。「批評はひとりでやるもんじゃない」(東浩紀)。したがって、この近代体操も一人でするものではないのだ。私たちが必要としているのは、いま、この文章を読んでいるあなたである。

たとえば、私があなたに善意で言葉を発したとする。だが、あなたはそこに無自覚な悪意を、あるいは差別を読み取るかもしれない。あなたが私の言動に批判を加えることで、私は自らの身振りと口振りを反省する。この場合、あなたは私の鏡である。まさにこの異質な他者との関係からはじめて、共同性が立ち上がってくる。だからこそ、津村喬は、ネガティブな印象が強く敬遠されがちな差別糾弾という行為を、むしろ「出会いのレッスン」ときわめて軽やかにかつ肯定的に位置付けるのだ(したがって、批評は「論壇プロレス」ではなく、ロッキー的「ボクシング」である)。この津村の軽やかさに学ぶこと。

私が誰かの鏡となり、あなたが誰かの鏡となり、また別の誰かが誰かの鏡となる、この鏡地獄の乱反射のただなかで、自身の身体や文体が修正されてゆく過程をパフォーマティヴに演じ、われわれが着せられている「ヨロイ」を対象化すること。身体や表現の不自由さをあえて衆目の前へと可視化し、私たちを拘束する型の存在を批判・吟味してゆくこと。メディアとはいわば運動場であり、「批評」とはそのメディアの上で演じられる鮮やかな体操なのだ。

したがって、「資本主義の終わりより、世界の終わりを想像する方がたやすい」などという不健康な格言をつぶやき続け、ものわかりのよいふりをしてはいけない。もっと光を!(なぜなら、鏡が機能するためには光源が必要である)。いっそう身軽で、いっそう軽率で、いっそう健康でなければならない。「批評という体操」は気軽で気楽なものでなければならない。既視感と倦怠感しかない「コンテンツ」(日常生活、広告、都市、音楽、文学、アート、なんだろうが)を、未知で、新鮮で、新たな知の悦楽に満ちたものに、変換すること。このためにこそ、「今生活している場所に住むことを学び直す」必要がある。

私たちは、津村にならって、もう一度――あるいはパンデミックの今こそ――「人民の健康のために」と、陽気に宣言することにしよう。私たちの振る舞いが、あなたにとっての、あるいは私たち自身の出会いのレッスンになることを祈りつつ。

腕を胸の前に上げて ケイレンの運動(YMO - 体操)

文責:

草乃羊

左藤青(@satodex)

古木獠(@decaultr)

松田樹(https://note.com/itsukimatsuda)

安永光希

Twitterアカウント:@kindai_taiso

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?