航空機レベルの認証においてRTCA DO 160 section 21の活用の方法

1.背景

DO 160 section 21、EMISSION OF RADIO FREQUENCY ENERGYは、その名称が示すとおり電子機器の電磁放射の制限値について規定された基準となっています。電子機器には意図的に電波を発するものもあればそうでないものも存在しますが、いずれのタイプであれ、ある程度の電磁波を機器の外部に放射することになります。

この外部への電磁波の放射を管理するためにDO160 section 21の認証を活用することができます。他のDO160のsectionと同様にsection 21にもいくつかの認証カテゴリを設けられています。どの認証カテゴリで証明を行うのかは、機器の認証を得ようとする製造者の目的次第となります。米国には特定の機器に対しTSOの規定があり、そのTSOから参照されるMPS等により、具体的に認証カテゴリが指定されている場合もあり、その場合はTSOの認証取得のための認証カテゴリを証明する必要があります。

今回の記事では、航空機レベルの認証において、DO160 section 21の認証がどのように活用されているものかについての概略を紹介したいと思います。

2.航空機レベルの認証とDO160 section 21

航空機レベルの認証の代表的なものには型式証明がありますが、その他にSTCなどもあります。さらに、携帯用小型電子機器を航空機の機内で使用する場合に関係する航空機のPED耐性の証明などがあります。これらの航空機レベルでの認証の目的は、型式証明等において、証明された電子機器が機体の改修等により、その改修によって新たに装備される電子機器によって既存の電子機器システムが悪影響を受けないことであり、又は、単なる航空機の運航において乗客が持ち込む電子機器からの電磁放射に対して航空機の電子機器が感受性を示さないことになります。DO160 section 21の認証は、これら航空機レベルの認証を補強する目的に活用することができます。

3.DO 160 section 21 vs. section 20

航空機に搭載された電子機器が他の機器、或いは持ち込み機器に対して不感であるためには、搭載する電子機器の電磁耐性を強める方法も存在しますが、それ以前に放射ノイズの小さな電子機器で構成される航空機を開発するという選択もあります。DO160 section 21は、この後者のための認証基準と言えます。参考までに前者の方法は、DO160 section 20, RADIO FREQUENCY SUSCEPTIBILITY (RADIATED AND CONDUCTED)であり、航空機レベルの認証としてはHIRFの証明の一翼を担っています。 つまり、section 21とsection 20は、航空機レベルの電磁干渉を抑制するための認証基準であると言えますが、そのアプローチは全く逆のものとなっています。

4.Airworthiness StandardとDO 160 section 21

航空機レベルの証明において該当するairworthiness standardは、2x.1309や2X.1353などがあります。PART25に限定されますが、AC25.1353-1Aというアドバイザリーマテリアルが発行されています。より汎用的なACとしては、比較的最近になって、AC20-190が発行されています。section 21は、2x.1353と関係が深いので、お仕事等で必要な方は、これらのACをご覧になってみてください。

HIRFや雷撃の証明のためのairworthiness standardである2x.1317や2x.1316は、過去の投稿記事でご紹介させていただきましたように、事実上、DO160 section 20や22の特定の認証カテゴリに一致する記述が規定されています。しかし、これらとは異なりEMIのairworthiness standardである2x.1353にはそうした明確な要件は規定されていません。このため前述のAC20-190などを活用しながらAirworthiness standardへの適合性を航空機の開発者は検討していく必要がでてきます。これは裏を返せば証明方法にある程度の自由度があることを示唆しています。このような観点から2x.1353の証明にsection 21を活用しなければならないと言った類のものではないことが理解できるかと思いますが、過去の証明においてsection 21を一部活用した証明も存在します。また、このことを裏付けるようにPED耐性を示す手法について示された米国のEFBに関するアドバイザリーマテリアルであるAC120-76Dなどには、section 21を用いた証明方法がオプションの一つとして示されています。このように、DO160 section 21の認証は、それだけは絶対的なものではないのですが、証明の一部としてよく使用されるものとなっています。従って、航空機レベルの認証におけるHIRFやLIGHTNINGと異なりEMIの航空機レベルの証明方法には自由度が大きいという点と、その自由度の大きい証明において、section 21の認証を活用することもできると言った点が大まかな特徴になっていると思います。

5.DO160 section 21の認証カテゴリ

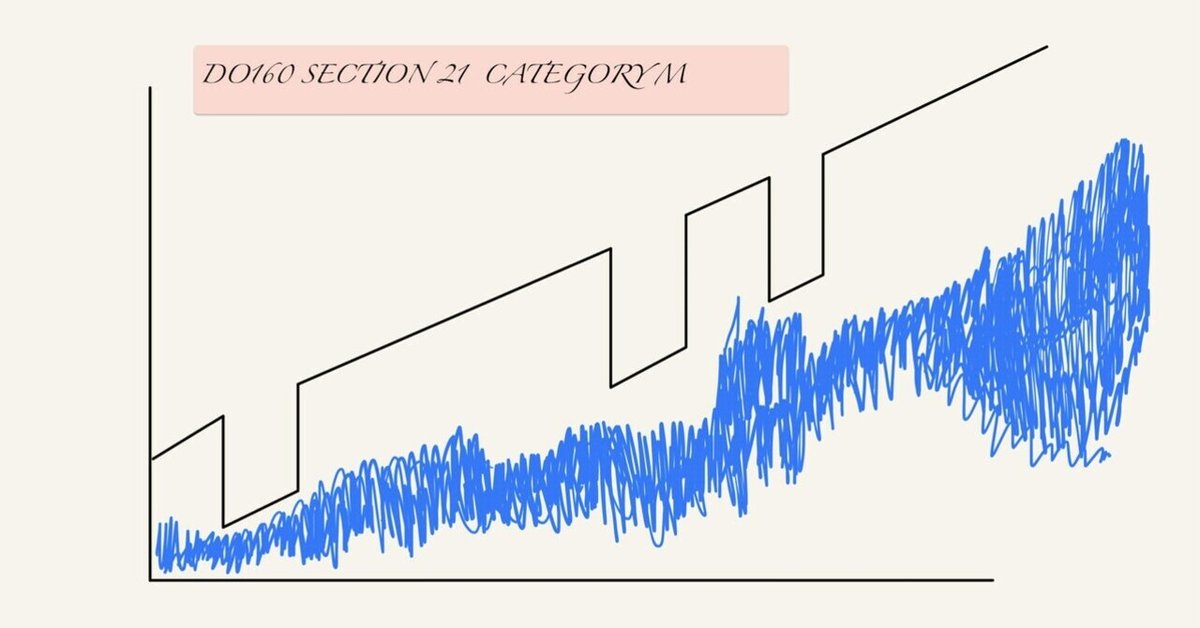

電子機器の放射エミッションにはCE,conducted emmisionとRE,radiated emmisionがあります。詳細については割愛いたしますが、低い周波数領域と高い周波数領域の放射制限値にCEとREは対応しています。section 21の認証カテゴリには次のカテゴリがあり、CEとREの制限値がそれぞれsection 21に規定されています。

1.Category-B

2.Category-L

3.Category-M

4.Category-H

5.Category-Q

6.Category-P

DO160 revision Gが現在の最新ですが、このGにおいては、6つの認証カテゴリが設定されていて、下段のカテゴリになればなるほど制限値が厳しいものとなっています。例えば、GPS受信機の近傍に配置する電子機器の認証カテゴリには、Category-QやPが適当と言った具合になります。section 21の認証カテゴリの考え方は、GPS受信機の近傍に配置する電子機器と言った具合に航空機に搭載する位置によって適切な認証カテゴリは違ってきます。同じ電子機器でも、GPS受信機から遠く離れた位置に装備する場合にはCategory Q/Pなどは過剰な認証レベルとなります。機体の開発者から見た場合、2X.1353の要求において、通常は地上及び、場合によっては飛行試験による証明を選択する可能性が高いことから、これらの証明時におけるトラブルを回避する目的で、適切な認証カテゴリの電子機器を選択することが多いはずです。もちろんリスクを承知で低ランクの認証カテゴリを使用しても構いませんが、その場合は機体レベルで別途の対策を計画している場合などもあり、どこまでの認証レベルを必要とするかは航空機の開発者の選択ということになります。そして、最も重要なことは該当するAirworthiness standardに適合させるというになります。

5.まとめ

DO160 section 21の認証は型式証明やPED耐性の証明の一部に活用されますが、その機器レベルの証明は航空機レベルの開発者の視点からは証明リスクの軽減のために使用され、完全な証明のためには一般的に地上、飛行のEMI試験が選択される。SC20-190などを参照

RTCA DO160 section 20と21はEMI抑制のための認証カテゴリだと言えますが、一方は、耐感受性をもう一方は放射制限値を規定したものとなっている。

免責

記事の内容は、細心の注意を払って記載をしていますが、絶対的なものではありません。本記事の内容により生じるいかなる損害、不利益等についても責任を負うものではありませんので、あくまで参考としてご使用頂ければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?