宮古島とハイデガー《前編》

先月 宮古島に行ってきた。

宮古島という自然に溢れた彼らの在り方と接しているだけで、心がなんだか穏やかになった気がした。

まず誘ってくれた三人の人間に感謝したい。

本来ならば三人の友人と言うべきだろうけど、自分と彼ら一人一人の関係性はそれぞれ違うのにそれを一括りに“友人”とカテゴライズするのは、それぞれの唯一無二の関係性の多様性、中身を無意識に見落としている気がするので、どうもう気がひけるのだ。

友達が何かわからない。〜君や、〜さん、仲のいい〜くんがあったとしても“友達”という人は見た事がない。どこにいるんだろう。会ってみたい、友達くんとやらと。

小学生の頃からこんな感じだ。

こんな気難しい自分を宮古島に誘ってくれた三人の人間には感謝である。

今回は初めて行った宮古島という場所で感じたことについて。前編、中編、後編3つについて書こうと思う。

宮古島は自分が言うまでもなく美しい場所だ。

なぜなら、その自然達が解放されているからだ。

人間のためではなく、彼ら自身がありありとその存在を解放しているからだ。

海は誰のための海でもなく

ボーボーに生える草達も、人間が存在していようといなかろうとここのままの姿なのだと思うと安心する。

彼らにとって人間はどうでも良いのだ。

人間が管理しなくても彼ら(宮古島の自然)は存在する。

人間がいなくても、彼らはそのままいる。

そんな当然のことを見せつけてくれる。

跡地には、緑が生い茂り人が手入れしなくても彼等は生き生きとその生を体現している。

素敵。

東京の街路樹などは、人間の見栄えや温暖化対策など、勝手に目的を着せられて道具のように生きている。

もちろん、彼の生の意味は生きる事そのものではなく、目的によって縛られている。彼らの生の価値は、人間が作った人間のためのエゴに帰属させられているので彼らは本来の状態ではない。

六畳ほどのスペースに飼われている動物園のシマウマのようなものだ。

そんな時やはりハイデガーを思い出す。

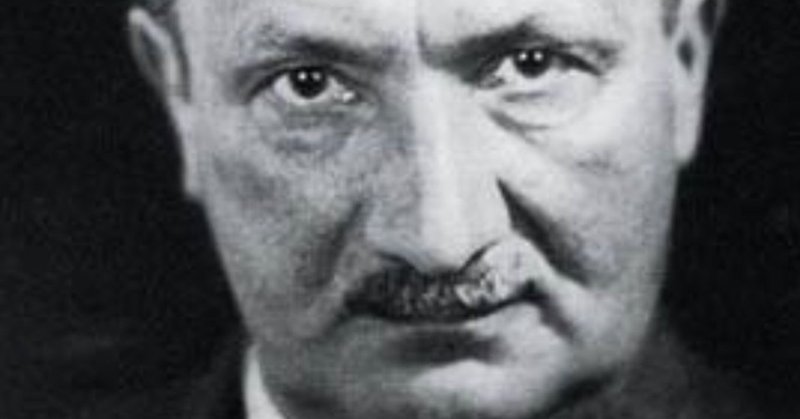

ハイデガーは20世紀のドイツの哲学者で

「道具的存在」という概念を打ち出した。

トンカチ、ナイフ、バット、お茶碗、など何かの目的の道具としての存在のことだ。

人間は近代以降、自然を人間の道具的存在にしてきた。そして現代に差し掛かるにあたり

人間までも人間の作った資本主義やシステムのための道具的存在にしてきた。

そして現代さらに、我々のDNAや宇宙までも道具的な存在にしようとしている。

ハイデガーさんよ。ここまで拡張されてまっせ〜。

と宮古島の満天の星空を見ながら呟いた。

本当に美しい星達よ。いつまでもそのままで居てくれ。

20分呆然と宇宙を見ていた。

気がついたら、めっちゃ蚊に噛まれていた。

あちゃぱ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?