トレーナー必見「歩行時の大腰筋について」

大腰筋は「第12胸椎〜第5腰椎の側面〜大腿骨の小転子」まで付着している筋肉。

歩行時にかなり活躍する筋肉なので、運動指導する際にアプローチできると良いので解説する。

作用について

教科書的な作用は「股関節の屈曲&外旋」だ。

そのため、座った状態で太ももを持ち上げる運動が一般的に使われる。

しかし歩行時はまた違った働きがある。ここを少し深堀っていく。

歩行時の大腰筋

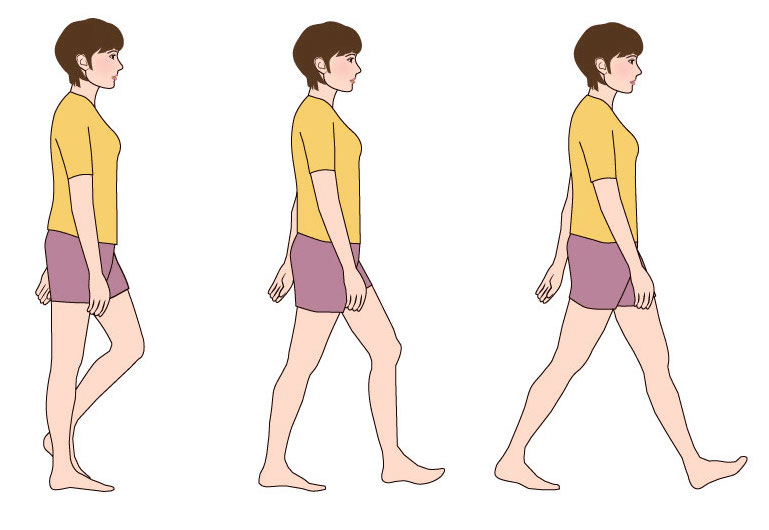

まず歩くときは片脚で支えた状態で、反対の脚が前に出てくる。この繰り返しにより歩行動作が成立する。

この時に大事なのが、片脚で支えている方の股関節伸展だ。

股関節が伸展して大腰筋が引き延ばされた結果、脚が前にスッと出る。

伸ばされたら縮むゴムのような理論があり、これゆえに楽に歩行動作ができる。

しっかりと「股関節伸展」を出してあげることが大事になる。

ただ股関節を伸展する際に注意点がある。

それは股関節伸展可動域が少ないと、代わりに腰椎を伸展させてしまうケースがあることだ。

腰椎伸展ストレスが増え、腰を痛める原因にもなりかねる。

さらにもう1つ注意点がある。

高齢の方は特に、骨盤が後傾していて膝が曲がり、猫背姿勢になっている方が多い。

この姿勢で歩くと股関節は伸展しないため、ゴムのような大腰筋の伸びが出ず非効率な歩行となってしまう。

だからこそ大腰筋を「伸ばす⇔縮める」という運動を取り入れていくとよいのだ。

ではどうやればいいのか?

歩行に活きる大腰筋のトレーニング

今回1つ紹介するが、少し難易度が高いため注意して使ってくれ。

まず足を前後に開いてもらって骨盤まっすぐにしたまま、片方の足を振り上げる。

これで大腰筋が収縮する。

そっから戻して少ししゃがむ、これで大腰筋が伸びて、またそこから振り上げる。

これの繰り返し。

この運動をしてあげると歩きがかなり楽になるので。

活動レベル高い人に対しては処方してみるといいと思う

オフライン実技特化講座でも歩行能力改善の運動指導は伝達しており、実際に受けてみた人は全員歩きやすくなった実感を得ている

歩行は日常で絶対に行う動作だ。

そこでエラーが起きているというこよは、日常でずっとエラー動作が続けているということになる。

だから早めに改善できるといい。

そして改善できれば人材として重宝されるだろう。

ぜひ使ってくれ。

ってことで今日の授業終わり。

もっと学びたい人は

「現場で結果を出すためのロードマップ」

も無料で配信しているので、こちらもご視聴ください。

・現場の指導で結果を出すための最強マインド

・パーソナルで結果を出すための【必須の考え方2選】

・どんなお客さんが来ても結果を出せる【4ステップ】

・現場の指導で結果を出す【具体的テクニック3選】

・なぜ格上のトレーナーが結果を出しているのか【3つの共通点】

これらを順番に解説してます。

現場の指導で結果を出せるトレーナーになる完全版動画(77分超)

— キクティー@トレーニング×解剖学 (@kikuty_training) December 16, 2023

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

✅現場の指導で結果を出すための最強マインド

✅パーソナルで結果を出すための【必須の考え方2選】

✅どんなお客さんが来ても結果を出せる【4ステップ】

✅現場の指導で結果を出す【具体的テクニック3選】… pic.twitter.com/bIthxLmibj

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?