今年もやってきた!年末調整!!

毎年ウザい!!年末調整 記載要領

おはようございます。

またまたブログサボってました( ´∀` )

さて今年もやってきましたね

年末調整の時期が・・・・・

サラリーマンやアルバイトをしている方は、毎年の恒例行事ですが

今年は書き方が分かったつもりでも

来年になるとわすれている

そんなこと多くないですか( ゚Д゚)

僕もその中の一人です。

しかも今年はびっくり!!

えっ!用紙増えてない( ゚Д゚)

そして調べました

今年から上記のように変わったようです。

びっくりですよね

それでは本題へ入ります

まずは初めに

全員が提出:令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

必ずボールペンで記載

【全員が書く】

1.氏名・住所などの記入

・所轄税務署長

勤め先の会社の所在地です。多くの場合、ここは書く必要がありません。

・市区町村長

自分の住所地等の市区町村長(例:東京都板橋区在住なら「板橋」と記入)です。

・給与の支払者の名称

勤め先の会社の名前です。

・給与の支払者の法人(個人)番号

勤め先の会社の法人番号です。多くの場合、ここは書く必要がありません。

・あなたの氏名・個人番号・住所または居所・生年月日・世帯主の氏名・続柄

自分の名前とマイナンバー、住所を記入、押印しましょう。世帯主が自分の場合は世帯主の氏名の欄にも自分の名前を書き、続柄を「本人」とします。

(マイナンバーは書かないで良い場合もあるので勤め先に確認しましょう)

・従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

2か所以上から給与の支払を受けている人が、他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合に〇を付けます。

【当てはまる人が書く】

2.控除を受ける配偶者や扶養親族などがいる

A 源泉控除対象配偶者

・自分自身の令和2年中の合計所得金額の見積額が900万円以下の場合、所得見積金額95万円以下で生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)については名前・生年月日・個人番号(書かなくて良い場合もあり)・所得見積額・住所又は居所を書きます。

B 控除対象扶養親族

・年齢16歳以上の、生計を一にする合計所得見積金額48万円以下の扶養親族(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)については、名前・生年月日・個人番号(書かなくて良い場合もあり)・所得見積額・住所又は居所を書きます。

・控除対象扶養親族が年齢70歳以上の場合で、自分または配偶者の親や祖父母などで同居している場合は、「同居老親等」にチェック。それ以外なら「その他」にチェックします。

・控除対象扶養親族が年齢19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」にチェック。

・非居住者の場合は「非居住者である親族」欄に〇。この場合、親族関係書類の添付等が必要で、送金額等を記載した扶養控除等申告書を別途作成するか、提出した申告書に送金

額等を追記します。

・異動月日及び事由には、例えば結婚で配偶者となった場合、「令和2年○月○日 結婚」などと書きます。

D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等

・例えば、「共働きで長女については自分ではなく夫/妻の扶養親族としている」といった場合には、長女の情報をここに記入しておきます。

3.障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生

・同一生計配偶者や扶養親族が一般の障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合には、該当する欄にチェックを付けます。

※なお、年齢16歳未満の扶養親族も障害者控除の対象。

・「ひとり親」は令和2年分から導入された新しい控除項目ですが、記入欄がありません。どこかの欄を「ひとり親」と訂正してチェックを入れます。

・寡婦とは、事実婚状態になく、配偶者と離別・死別した本人の所得500万円以下の子供以外の扶養親族がいる女性、もしくは配偶者と死別した扶養親族がいない女性を指します。

・ひとり親とは、未婚・死別・離別問わずに、本人の所得500万円以下で生計を同じとする子(総所得金額48万円以下)を有する、事実婚状態にない単身者を指します。

・勤労学生控除は、勤労による所得を有する一定の要件を満たす学生又は生徒で、その合計所得金額が 75 万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が 130 万円)以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が 10 万円以下の場合に適用されます。

・「左記の内容」欄には、例えば障害者に該当する場合障害者手帳の等級や取得日などを記入します。

4.住民税に関する事項

・国内に住所を有しない扶養親族に該当する場合に〇を付けます。

・単身児童扶養者欄は、令和2年4月1日以後に提出する給与所得者の扶養親族申告書には、記載不要です。

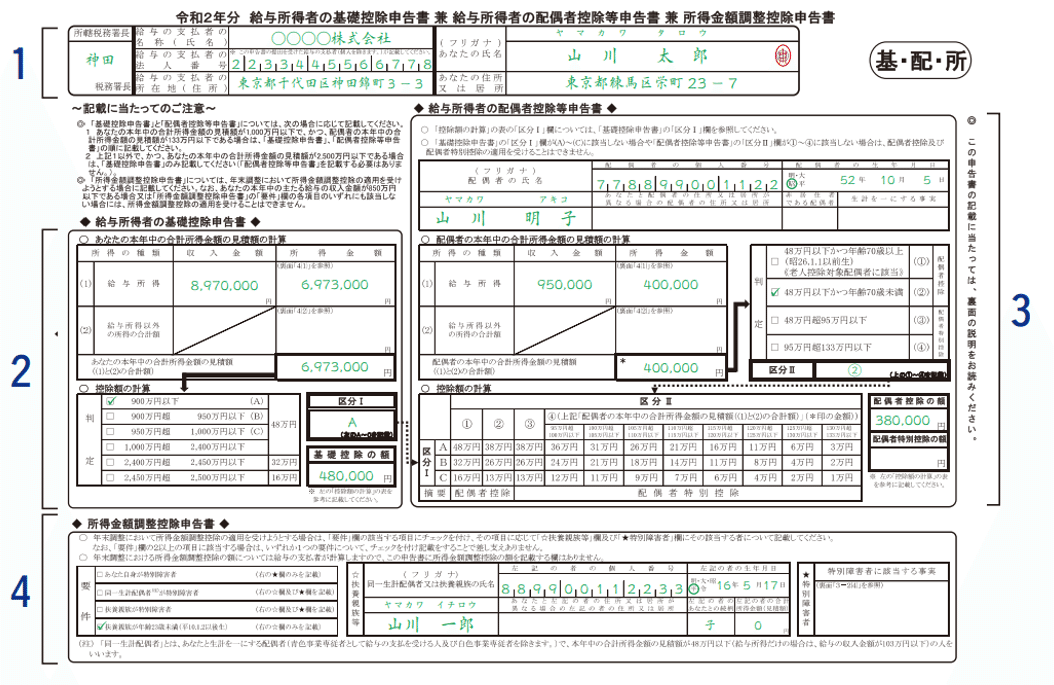

・年末調整を受ける人全員が提出:給与所得者の基礎控除申告書

【全員が書く】

1.氏名・住所などの記入

・所轄税務署長

勤め先の会社の所在地です。多くの場合、ここは書く必要がありません。

・給与の支払者の名称

勤め先の会社の名前です。

・給与の支払者の法人(個人)番号

勤め先の会社の法人番号です。多くの場合、ここは書く必要がありません。

・あなたの氏名・個人番号・住所または居所

自分の名前とマイナンバー、住所を記入、押印しましょう。

(マイナンバーは書かないで良い場合もあるので勤め先に確認しましょう)

2.給与所得者の基礎控除申告書の記入

・まだ貰っていない分まで含め、給与明細書を参考にして見積もった2020年1月から12月分の収入金額を記入。

・給与所得の所得金額は申告書の裏面「4(1)」を参照して記入。

・給与所得以外の所得(以下参照)の合計額を記入。

1.事業所得:収入金額-必要経費

2.雑所得:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額or収入金額-必要経費

3.配当所得:収入金額-負債利子

※源泉分離課税されている投信信託などの収益は含まず

4.不動産所得:総収入金額-必要経費

5.退職所得:(収入金額-退職所得控除額)×1/2

6.上記以外

譲渡所得:収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円限度)※所有期間と売ったもので計算方法が異なる

山林所得:収入金額-必要経費-特別控除額(50万円限度)

一時所得:収入金額-必要経費-特別控除額(50万円限度)

利子所得:収入金額

※申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得や譲渡所得は含まず

・所得金額が自分はどこに当てはまるか判定し、アルファベッドを区分Ⅰに記入。

・「控除額の計算」の表を参考に基礎控除の額を記載。

【当てはまる人だけが書く】

3.給与所得者の配偶者控除等の申告書の記入

・配偶者の氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日を記入。

・配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を計算して記載。

・配偶者の給与所得の収入金額を記入。収入金額が103万円(所得48万円)を超える場合は、源泉徴収票等の証明書(写)を添付する必要あり。

・給与所得以外の所得の合計額を記入。

・所得金額が配偶者はどこに当てはまるか判定し、数字を区分Ⅱに記入。

・「控除額の計算」の表を参考に配偶者控除または配偶者特別控除のどちらか片方に額を記載。

4.所得金額調整控除申告書の記入

給与等の収入金額が850万円を超える人は、税負担が増えることになります。そこで、子育てや介護に対して配慮する観点から、

〇本人が特別障害者に該当する

〇同一世帯内に23歳未満の扶養親族

〇特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族

がいる人については、負担が増えることがないよう、所得金額を調整する制度が設けられました。

・障害者や扶養家族の年齢などにより当てはまるものにチェック。

・同一生計配偶者または扶養親族の氏名と個人番号(マイナンバー ※書かなくていい場合もあり、事業所に要確認)、生年月日、続柄、収入を記載。

※扶養親族等は一人でもいれば調整控除に該当するため、全員分記載する必要なし

※1人の子供を夫婦両方の年末調整で記載できる。

・当てはまる人だけが提出:給与所得者の保険料控除申告書

1.氏名・住所などの記入

・所轄税務署長

勤め先の会社の所在地です。多くの場合、ここは書く必要がありません。

・給与の支払者の名称

勤め先の会社の名前です。

・給与の支払者の法人(個人)番号

勤め先の会社の法人番号です。多くの場合、ここは書く必要がありません。

・あなたの氏名・個人番号・住所または居所

自分の名前と住所を記入、押印しましょう。

2.生命保険料控除額の記入

・保険会社から届く保険料控除証明書を見て記載します。

・一般生命保険料の、保険金等の受取人は、自分自身もしくは自身の配偶者、親族である必要があります。

・介護医療保険料は、平成24年(2012年)1月1日以降に契約した介護保険料が対象です。保険契約が5年未満のものは対象外になります。

・個人年金保険料は、年金を受け取る人が保険料を支払う本人またはその配偶者である必要があります。保険料の支払期間は10年以上でなければなりません。確定年金の場合、年金の受取開始時は60歳以降、受取期間は10年以上である必要があります。支払開始日は契約日ではなく、実際に年金支払いが開始する日付です。

・年末調整書類に記載された計算式ⅠおよびⅡを見て自分で計算し、㋑㋺㋩の数字を出し、12万円を上回るようなら12万円、下回るようならその金額を「生命保険料控除額計」に記載します。

3.地震保険料控除額等の記入

〇地震保険料控除

・居住用の住宅や家財の保険を目的にしている地震保険が対象です。

・保険会社から届く保険料控除証明書を見て記載します。

地震保険料の控除額(Bの金額、最高50,000円) +(Cの金額が10,000円を超える場合は C ×1/2+5,000円、最高15,000円)=最高50,000円

〇社会保険料控除

・生計を共にしている家族の社会保険料を支払った場合などに受け取ることができる所得控除です。

・対象となる金額は1月から12月の1年間(全額)です。

・金額の上限はありません。

・国民年金や国民年金基金を支払った場合は社会保険料控除証明書の添付が必要です(控不可)。

〇小規模企業共済等掛金控除

・iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金など、直接支払った「共済契約」や「個人型年金」、「心身障害者不要共済制度」の掛金を支払った場合に受けることができる控除です。

・金額の上限はありません。

・小規模企業共済は本人の掛金のみ対象です。

・「小規模企業共済掛金の払込証明書」の原本添付が必要です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?