法師陰陽師

近世以前の日本には、「剣術流派の開祖が天狗から兵法(剣術)を習った」という伝承が複数ありました。しかし、そうした伝承は江戸時代の知識人によって嫌悪され、それらの伝承が捏造であることを証明しようとする言説がしばしばありました。そうした江戸時代知識人の意見が本当に妥当なものなのかを確かめるために、義経の天狗伝説を中心に取り上げ、天狗伝説の生成と拡大の過程を検討したいと思います。

義経にまつわる伝説が広まった経緯については、古典文学研究の世界で成果が積み重ねられています。そこで、それらの成果を利用しつつ、古典文学において義経がどのように描かれてきたのかを検討し、それらが義経の天狗伝および剣術流派の開祖伝説にどのように影響を与えたのかを考えてみたいと思います。

『義経記』巻二「義経鬼一法眼が所へ御出の事」は鬼一法眼が登場する現存最古の作品です。『義経記』において、鬼一法眼は「一条堀河」に住む「陰陽師法師」であると語られています。

近年の研究では、陰陽道は古代中国の陰陽五行説を基礎としつつ、平安時代の陰陽寮という役所を基盤として成立した呪術宗教であるとされています。

『日本書紀』によると、欽明天皇十四年(五五三)に易博士・暦博士の派遣と卜書・暦本の送付を百済に依頼しました。この記事から、六世紀ころ百済経由で陰陽五行説が日本にもたらされたことが分かります。

「陰陽寮」という語の初見は、『日本書紀』天武天皇四年(六七五)五月朔の条の、陰陽寮が大学寮の学生や外薬寮とともに薬や珍しいものを天皇に進めたという記事です。

大宝律令の制定により、中務省管下に陰陽(占い)・暦・天文・漏刻を扱う陰陽寮が設置されました。養老律令の「職員令」によると、陰陽寮の機構は次のようでした。

陰陽寮

頭一人。天文、暦数、、風雲の気色、異なること有らば、密封して奏聞することを掌る。助一人。允一人。大属一人。少属一人。

陰陽師六人。占筮し地を相ることを掌る。陰陽博士一人。陰陽生等を教えることを掌る。陰陽生十人。陰陽を習うことを掌る。

暦博士一人。造暦及び暦生等を教えることを掌る。暦生十人。暦を習うことを掌る。

天文博士一人。天文の気色を候い、異なることが有れば密封し、及び天文生等を教えることを掌る。天文生十人。天文の気色を候い習うことを掌る。

漏刻博士二人。守辰丁を率い、漏刻の節を伺うことを掌る。守辰丁二十人。漏刻の節を伺い、時を以て鐘鼓を撃つことを掌る。

使部二十人。直丁三人。

陰陽寮は唐の太史局と太卜署をモデルとしており、事務官僚としての陰陽頭と、技術職としての陰陽師以下の官員がいました。陰陽・暦・天文・漏刻の四技術部門のうち、陰陽部門の職員数は他の部門より多く、陰陽寮の中心的存在であることが分かります。大宝律令の制定以前、陰陽の事は主に僧侶によって担われていました。しかし、大宝律令の「僧尼令」により僧侶が占いを行うことが禁じられ、また占い関連の書物が禁書にされました。そして、陰陽の専門家の育成と管理、技能の継承は政府が主体的に行うようになり、公的には陰陽寮に所属するもののみが陰陽の専門家とされました。

九世紀後半から十世紀にかけて律令政治から摂関政治・国風文化へ転換した時期に、災害や怪異の原因を神や霊の祟りに求める思想が主流になりました。そして、祟りの主体を明らかにする卜筮の担い手としての陰陽師の活躍する場が広がり、陰陽寮の職員が担った本来の職務以外に、災いを除くための祓いや祭祀などの宗教行為が求められるようになりました。

穢を忌避する観念が社会に広まると、貴族から庶民にいたるまで祓の機能を求めるようになり、多様な祭祀が行わるようになりました。しかし、陰陽寮に所属する正式な陰陽師は人数が限られており、少数の陰陽師のみで拡大し続ける需要に対応するのは不可能でした。そこで、陰陽寮には所属しないモグリの陰陽師達がそうした需要に応えるようになりました。近年の研究では、この二種類の陰陽師を区別するために、陰陽寮に所属する陰陽師を「官人陰陽師」と呼ぶのに対し、陰陽寮に属さない陰陽師を「民間陰陽師」と称しています。

民間陰陽師の多くは僧侶出身だったらしく、清少納言の『枕草子』、紫式部の『紫式部集』、『今昔物語集』には、僧侶が束帯や衣冠を身につけて民間陰陽師として活動する様子が記されています。

『枕草子』第一〇九段には、見ぐるしきものとして、

法師陰陽師の紙冠(かみかぶり)して祓したる

ことが挙げられています。陰陽師は束帯または衣冠を着用しますが、法衣で剃髪姿の僧侶でも紙でできた冠を着けることで陰陽師になることができたようです。また、僧侶でありながら陰陽師となる者を「法師陰陽師」と呼んだようです。

『紫式部集」にも次のような歌が収録されています。

(詞書)弥生のついたち、河原に出でたるに、かたわらなる車に、法師の紙を冠にて博士だちたるを、憎みて、

祓戸の 紙のかざりのみてぐらに うたてもまがう 耳はさみかな

三月に行われる上巳祓(じょうしのはらえ)で賀茂の河原に行ってみると、隣の車の人たちは紙の冠を着けた法師陰陽師に祓をさせていました。その陰陽師然とした様子を紫式部はにくにくしく感じ、「祓戸の紙に捧げる紙の御幣とよく似た耳にはさんだ紙の冠であることよ」と皮肉を歌いました。

『今昔物語』巻二十四の第十九「播磨国の陰陽師智徳法師の語」には、「陰陽の術」で海賊を捕えた播磨国の陰陽師智徳法師の話が語られています。

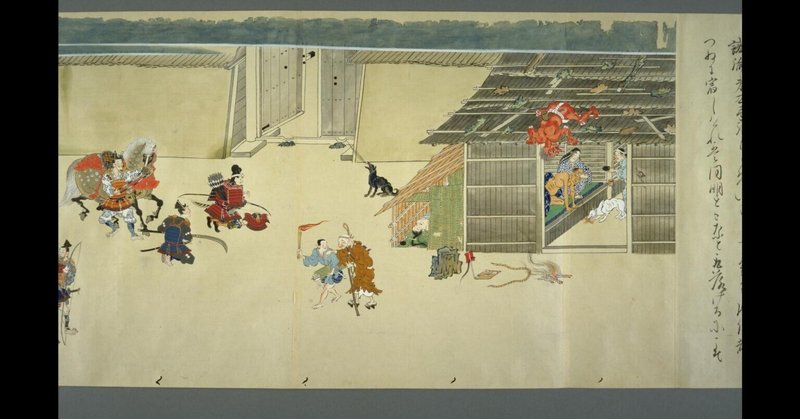

鎌倉時代の延慶二年(一三〇九)に春日大社に奉納され、現在は宮内庁三の丸尚蔵館に所蔵されている『春日権現験記絵』巻八には、当時の法師陰陽師の姿が描かれています。

平安時代中期には、藤原氏による摂関政治が本格化すると、藤原氏内部における競争も激しくなり、様々な呪詛事件が起こりました。官人陰陽師が職務規範や貴族社会の身分関係に制約されたのに対し、そうしたものから比較的自由であった民間陰陽師の中には呪詛事件に加担するものがいたようです。

藤原道長は二人の兄が相次いで病死すると、姉である東三条院詮子の援助を受けて長徳元年(九九九)五月に内覧に、六月に右大臣になりました。八月十日、道長の病死した兄の子(=道長の甥)伊周の差し金で「陰陽師法師」が道長を呪詛したという噂が流れました。

同十日、咒咀右大臣之陰陽師法師、在高二品(成忠)法師家、事之体似内府所為者。

(同じき〈八月〉十日、右大臣〈道長〉を咒咀するの陰陽師法師、高二品(成忠)法師の家に在り、事の体内府の為す所の者に似たり。)

陰陽師は未来のことを占ったり、呪術で邪気を祓い、日照りには雨乞いをしたりする呪術師であり占い・呪術・祭祀が陰陽師の基本的な職能でした。人の目に見えないカミと交信して占いで未来の吉凶を予測する行為は、常人にはない特殊な能力でした。そのため、陰陽師は一般の人にとってやや不気味ですが、畏怖すべき存在とみなされるようになりました。そうして生まれたキャラクターが「安倍晴明」のライバルである「蘆屋道満」であり、『義経記』の「鬼一法眼」なのです。

これら法師陰陽師が集住したのが一条堀川周辺であり、一条堀川には「戻橋」という橋が架かっています。鎌倉時代後期に成立したと考えられている『撰集抄』巻七「仲算佐目賀江水掘出事」には、浄蔵が父の三善清行をこの橋で生き返らせた故事が「戻橋」という名称の由来であると語られています。

浄蔵、善宰相のまさしき八男ぞかし。それに八坂の塔のゆがめをなほし、父の宰相の此世の縁つきてさり給ひしに、一条の橋のもとに行きあひ侍りて、しばらく観法して蘇生したてまつられけるこそ、つたへ聞くにもありがたく侍れ。さて、その一条の橋をば戻り橋といへる、宰相のよみがへる故に名づけて侍り。

この橋では平安時代「橋占」という占いが行われていました。例えば藤原頼長の『台記』「久安九年廿六日条」に、

去十九年〈辰〉一条堀川橋占

とあります。

『源平盛衰記』巻十「中宮御産の事」に、

一条堀川戻橋にて、橋より東の爪に車を立てさせ給ひて、橋占をぞ問ひ給ふ。十四五ばかりの禿なる童部の十二人、西より東へ向ひて走りけるが、手を叩き同音に、

榻は何榻、国王の榻。

八重の塩路の波の寄せ榻。

と四五遍うたひて橋を渡り、東を指して飛ぶが如くして失せにけり。(中略)一条戻橋いふは、昔、安倍清明が天文の淵源を極めて、十二神将を仕ひけるが、その妻、職神の貌に畏れければ、かの十二神将を橋の下に呪し置きて、用時の時は召仕ひけり。これにて吉凶の橋占を尋ね問へば、必ず職神、人の口に移りて善悪を示すと申す。されば十二人の童部とは、十二神将の化現なるべし。

とあり、一条戻橋での橋占は安倍晴明に由来するものであると語られています。また、一条堀河には安倍晴明を祀る晴明神社が存在します。

こうしたことなどから、岡見正雄氏は、鬼一法眼説話の成立に室町時代の陰陽師の関与を想定する説を提唱しています。

参考文献

岡見正雄「義経記覚書―鬼一法眼のことなど―」『国学院雑誌』、一九四一年。

岡見正雄『義経記』日本古典文学大系、岩波書店、一九五九年。

西尾光一校注『撰集抄』岩波文庫、一九七〇年。

水原一『新定源平盛衰記』新人物往来社、一九八八年。

斉藤研一「紙冠をつけた法師陰陽師「春日権現記絵」巻八第二段を読む」『月刊百科』三七四号、平凡社、一九九三年。

八木直子「鬼一法眼譚の構造:「義経記」を中心に 」『甲南女子大学大学院論集』創刊号、甲南女子大学、二〇〇三年。

繁田信一『安倍晴明 陰陽師たちの平安時代』吉川弘文館、二〇〇六年。

山下克明『陰陽道の発見』NHK出版、二〇一〇年。

金沢英之『義経の冒険』講談社、二〇一二年。

繁田信一「法師陰陽師と平安時代中期の民間呪術的職能者たち」『新陰陽道叢書』第一巻古代、名著出版、二〇二〇年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?