第4回目となる建設DX勉強会を開催しました!

はじめに

以前の記事でもご紹介したとおり、建設DX研究所では、建設業界が抱える様々な課題を解決する一助として、建設DXに関する情報その他建設業界の未来に関する情報を定期的に発信しておりますが、建設DX勉強会では、単なる情報発信に留まらない取り組みとして以下の目的を達成するための活動を行っています。

・建設DX推進に関する現状及び課題の共有

・建設業界の今後のあり方・課題解決方法等について検討・政策提言

・産官学での垣根を超えたフラットな意見交換

(スタートアップ企業・行政・アカデミア等)

こうした活動の一環として、2022年 9月 22日、「 第4回建設DX勉強会」を開催しましたので、今回はその模様をお伝えしたいと思います。

勉強会の概要

第4回建設DX勉強会

主催:建設DX研究所

会場:株式会社アンドパッド本社9F ANDPAD Community

登壇者 :独立行政法人情報処理推進機構

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 粕谷貴司氏/中村公洋氏

株式会社日建設計:安井謙介氏

株式会社アンドパッド:今井亮介氏 ※登壇順

モデレーター:岡本杏莉氏

オブザーバー:構造計画研究所:熊懐直哉氏、山本克也氏、鈴木勇気氏

今回は「ビルOS、スマートビル、その前提としてのBIM」をテーマに掲げ、独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター 粕谷貴司氏、株式会社日建設計:安井謙介氏、株式会社アンドパッド今井亮介氏にメインスピーカーとして登壇して頂きました。

スマートビルの全体像と課題

独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター

スマートビルプロジェクト プロジェクトリーダー

粕谷 貴司氏

マネージャー&チーフアーキテクト

中村 公洋氏

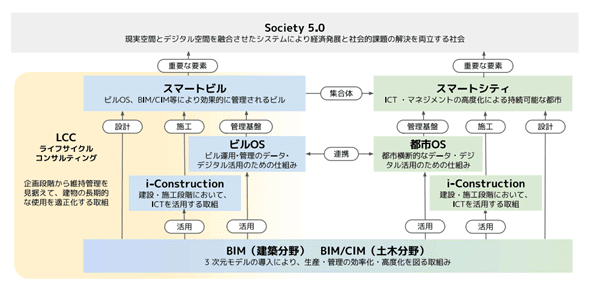

内閣府が提唱しているSociety5.0という指針の中で、社会全体のルール、システム、技術、ビジネス等に関する様々なステークホルダーの足並みを揃えること、つまり、社会全体のアーキテクチャを設計していくことが重要である。

デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)は、産学官の叡智を結集して取組を推進するための全体スキームの一部として、経済産業省傘下に設立された組織であり、多くは企業からの出向者で構成されている。

DADCのプロジェクトのひとつである、スマートビルプロジェクトは、「CPS(Cyber Physical Systems:サイバー空間とフィジカル空間の連携による価値創造。)実現のための自律的な社会実装と進化を促すアーキテクチャをつくる」という活動方針が掲げられている。また、本プロジェクトの目標にとして「CPSによる継続的な社会価値の創造のために、スマートビルを題材として実現する道筋を作る」と掲げている。

スマートビルは、提供価値×主要受益者ごとに、多様なユースケースがあると認識している。注力している領域は3つあり、①空間に新たな価値が付与されるビル(ユースケース事例:高度な見守り、空間設定のパーソナライズ、自動入退場管理、購買体験の向上)、②あらゆるプロセスが自動化されるビル(ユースケース事例:遠隔監視、異常時対応、エネルギーマネジメント、警備・清掃業務)、③都市リソースのバランサーとなるビル(節電・省エネ、街の混雑解消、避難所誘導の統制、食品流通・消費の最適化)を掲げている。非公式の勉強会もそれぞれ立ち上げており、ビジネス的にスケールアウトできるものを創造していきたい。

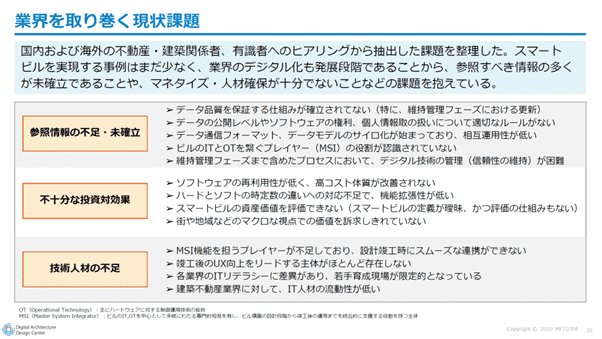

ユースケースから、スマートビルの将来必要な性質を定義して実現していくことも重要であるが、同時に、スマートビルの現状課題を解決していくことも必要である。現状では大別すると①参照すべき情報の不足・未確立②不十分な投資対効果③技術人材の不足という3つの課題が顕著である。

課題への基本対応方針として、①業界標準の策定②普及促進制度の設計・運用③ベストプラクティスの蓄積を掲げ、ガイドラインやスマートビル認証制度、発注テンプレートといった形で実証試験を行いながら進めていく方針。これらの成果物を、各ステークホルダーが利活用することで、相乗効果が発揮されていくと考えている。

大規模スマートビル現場の可能性と課題

-ライフサイクルコンサルティング視点での提案-

株式会社日建設計 品質管理部門 品質管理グループ

設計品質管理部 アソシエイト 設計技術アドバイザー

安井 謙介

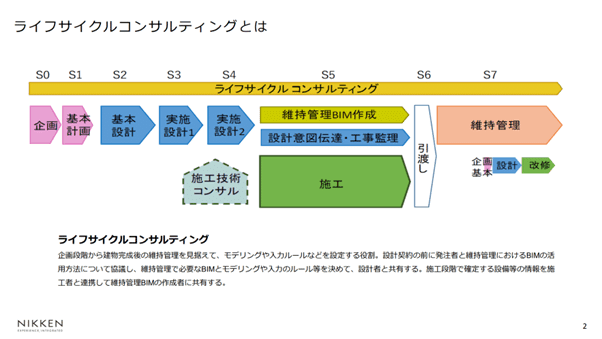

ライフサイクルコンサルティングとは、企画段階から建物完成後の維持管理を見据えて、モデリングや入力ルールなどを設定する役割のこと。

ライフサイクルコンサルタントは、設計契約の前に発注者と維持管理におけるBIMの活用方法について協議し、維持管理で必要なBIMとモデリングや入力のルール等を決めて、設計者と共有する。また、施工段階で確定する設備等の情報を施工者と連携して維持管理BIMの作成者に共有する役割を果たす。

日建設計が実施するライフサイクルコンサルティングの事例として、荒井商店を挙げる。

荒井商店のプロジェクトにおいては、基本設計、実施設計から一貫して、維持管理BIMのモデリング・入力ルールの分析を行った。発注者がBIMに期待することを整理し、発注者の要望を21項目のBIM Uses Definitions(後述)から6つに絞り込み、EIR(発注者情報要件)、BEP(BIM実行計画書)に落とし込んだ。現在、ライフサイクルコンサルティングとして施工のBIMに関わっている。)

日建設計が取り組むBIM普及のための取組みの事例として、BIM Uses Definitionsを挙げる。

ニュージーランドの団体が、建築資産の創造・運用を行う業界のために、BIMの利用を引続き促進することを目的として利点をまとめて整備、公開した「THE NEW ZEALAND BIM HANDBOOK」。この資料の付属資料である「APPENDIX D BIM USES DEFINITIONS」を発行元の団体に許可を取り、日本の国内事情に合わせて日建設計が翻訳・公開したものが「BIM Uses Definitions」である。

「コストの見積」「工程計画」「設計レビュー」「干渉チェック」といった、BIMを活用できる21種類のタスクやプロセスについて、ビジュアルを用いて分かりやすく解説・翻訳することで、発注者・施工者のBIM活用を促進する取組みである。BIMに明るくない発注者にとっても、この資料があれば、BIMを活用するタスクやプロセスを「選択」することが可能となる。

今後のBIMやライフサイクルコンサルティングがより広がっていくためには、「BIMは誰でもつかる、誰でも参画できるツール」であるということが重要になる。発注者にとっても分かりやすく使える工夫が必要である。

また、BIMに必要な情報を整理することで、スマートビルやスマートシティにもBIMがしっかりと活用されていくことが可能となる。

中小規模建築のスマートビル化の可能性と課題

株式会社 アンドパッド 執行役員

今井 亮介氏

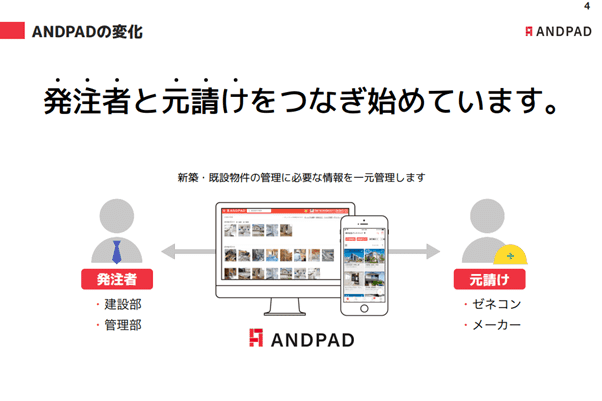

ANDPADは、これまで「元請け」と「協力会社」をつないできたが、最近では、「発注者」と「元請け」をつなぐ事例も増え始めている。

ANDPADは、新築工事、改修、什器入替といった様々な工事案件を、「物件ごと」に管理する構造となっており、発注者・オーナーにとって資産管理に適した構造といえる。

また、ANDPADチャットを用いたコミュニケーションによりメールやりとりがゼロになること、図面上での指示伝達により抜け漏れがなくなること、複数物件・複数案件を案件横断で進捗管理できることなどがユーザーの方々に定評がある。

最近のANDPADのユースケースのひとつが、多店舗管理での活用である。

新築・改修に関わる膨大な案件をタスクレベルまで詳細化して管理できることから、複数のエリア・物件に展開する多店舗を網羅的に管理することができるようになっている。

すべての物件のデータが、クラウド上の共通データ環境に格納されるため、発注者・元請けの進捗共有もスムーズになっている。

中小規模の建築オーナーに対しては、アンドパッドはハード管理に特化したビルディングマネジメントを主眼においている。中小規模のオーナーにとっては、「維持管理の担当者がBIMを活用するのはかなりハードルが高いこと」「商業建築においては新築よりも既築の管理工数のほうが多く、複雑性も高いこと」「維持管理における発注先は大小様々でBIMの維持は困難であること」はまぎれもない事実であり、これらを踏まえて、今後ANDPADがどのような価値を付加していけるのかは検討の余地があると感じている。

終わりに

スマートビル、スマートシティの重要な要素であるBIM。

施工の段階では、i-constructionにも活用され、いわば建設DX全体を下支えする礎となっていくものだと考えます。

また、資産の適正な管理・評価を可能にし建築物の価値向上に寄与するほか、防災対策や省エネにも効果をもたらすことも明らかであり、BIMの普及は官民が一体となって推進すべきテーマであると考えています。

BIMの普及に向けては、BIMを導入する制度設計、BIMを活用できる人材不足、BIMで利用されるデータの標準化など、まだまだ課題も多くあります。現在、国土交通省を中心に「建築BIM推進会議」「BIM/CIM推進委員会」などで議論がなされているところではありますが、建設DXに関わるステークホルダーが一丸となって課題意識を共有し、推進していくことが必要だと再認識いたしました。

建設DX研究所では、今後も多様な技術分野の専門家・第一人者をお招きし、建設DXにかかわるテーマに沿って有益な情報を提供するための勉強会を開催していく予定です。現存する様々な課題を一歩ずつ解決し、建設業界の未来をより良いものにすべく、その実現に向けた活動をこれからも続けていきたいと思います。