【建設業界における「働きがい」とは?】

【はじめに】

こんにちは、岩本明志です。現在株式会社ANDPADにて人材の育成をメインに従事しており当noteでの寄稿は2回目、初回は以下のような記事を書かせていただきました。もしよろしければご一読頂ければ幸いです。

さて、本日はタイトルにもあるように「働きがい」についてです。建設業界は俗に言う3K(「きつい (Kitsui) 」「汚い (Kitanai) 」「危険 (Kiken)」)と呼ばれがちです。要するにマイナスイメージが強いと一般的に言われている業界なのですが、実態はどうなのか?ということについて少し調べてみました。

【働きがいとは?】

具体的なデータをご紹介する前に、まずは前提となる「働きがい」という言葉について、少し整理させて下さい。この言葉の定義は人によって少しずつ異なります。給与が高いこと、組織風土が良いこと、新しい仕事に常にチャレンジ出来ること…。一言に「働きがい」と言っても、その中身はその人の興味関心によって大きく意味が異なってきます。このnoteでは一旦、「会社と個人が相互に信頼しており、個人が自らの意思で前向きに仕事をしている状態」と定義させて下さい。

【数字で見る建設市場】

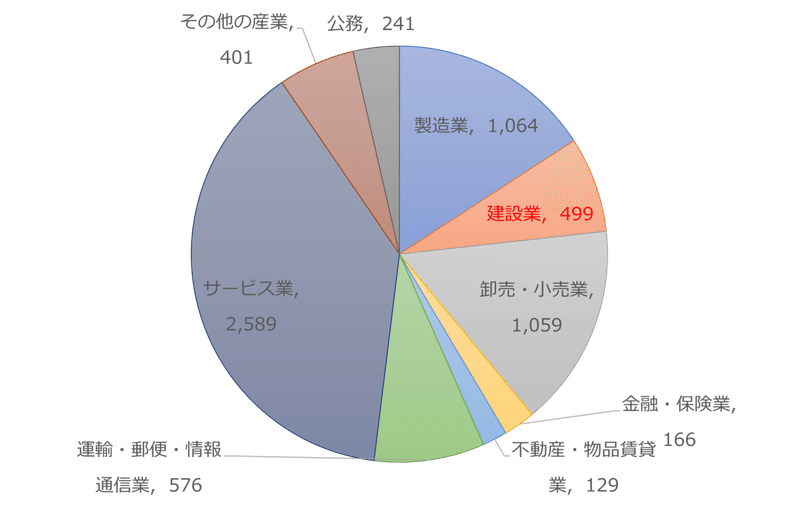

では具体的なデータを紐解いていきましょう。以下は2019年の産業別就業者数の一覧です。

※単位:万人

※出典:総務省「労働力調査」

建設業に関わる就業者の数は約500万人。日本の総就業者数の7.4%に相当する、非常に多くの方が携わっています。

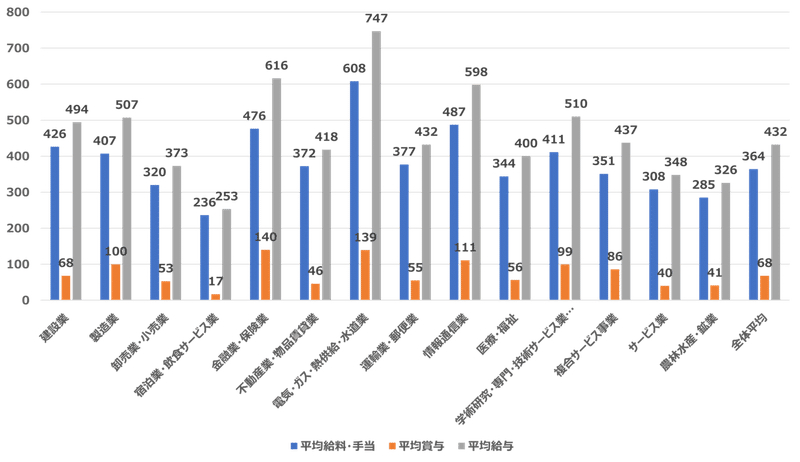

また、以下は2017年の民間給与実態統計調査からの抜粋です。

■業種別の平均給与

※単位:万円

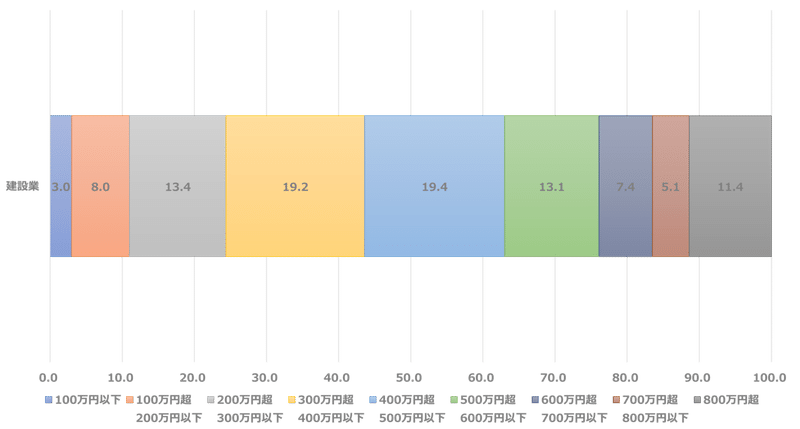

■建設業における給与階級別分布

※単位:%

ここから分かることとして、建設業の平均給与は全体平均と比較して相対的に低くは無いが、半数近くの方は400万円以下の給与水準であるということです。

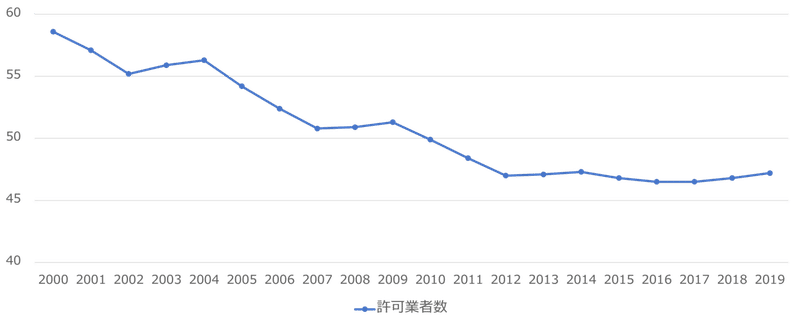

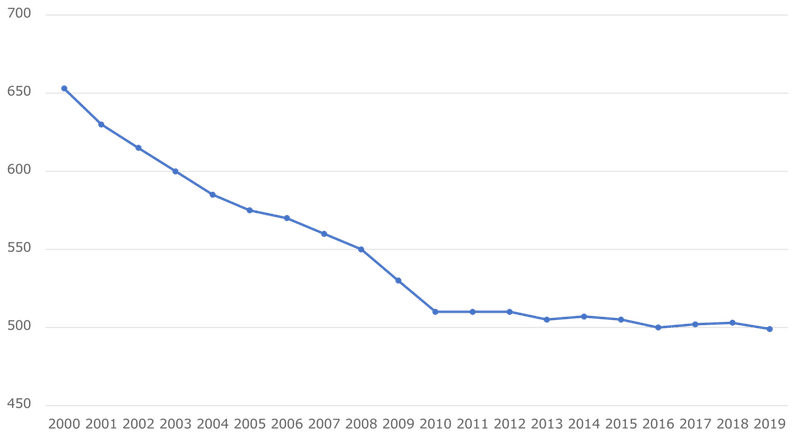

加えて建設業の許可業者数、就業者数は減少の一途をたどり、高齢化も進んでいます。

■許可業者数

※単位:万業者

※出典:国土交通省「建設業許可業者数調査」

■就業者数

※単位:万人

※出典:総務省「労働力調査」

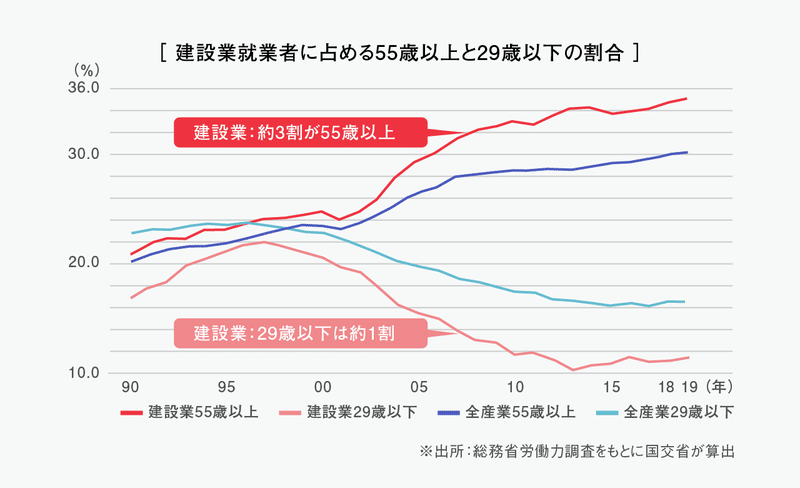

■年齢別分布

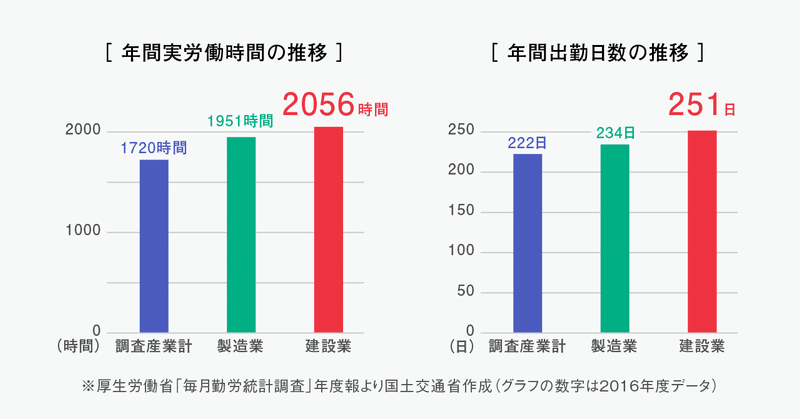

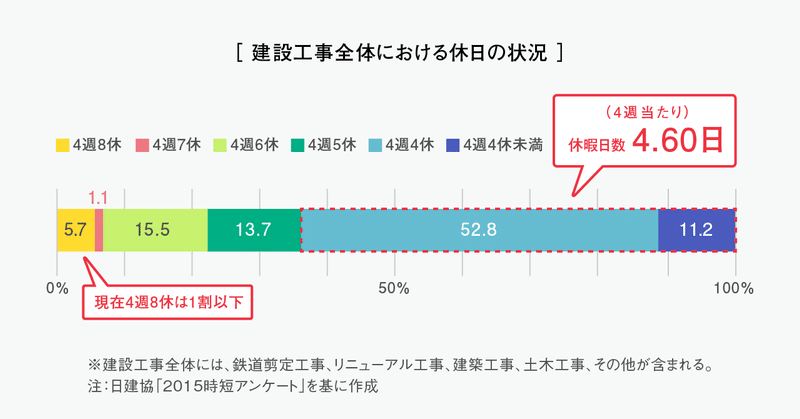

更に厚生労働省や日建協の調査によると、建設業に従事する方々の労働時間や休日の状況は以下となっています。他の産業と比べて年間実労働時間が長い・年間出勤日数が多いこと、休日が少ないこと(週休2日の水準を下回っていること)がわかります。

■年間実労働時間並びに年間出勤日数の推移

【市場を簡単にまとめると】

ここまでご紹介した各データにつき、要点を抽出すると以下になります。

・建設業は非常に大きな産業であり、多くの方が就業している

・平均給与を俯瞰すると相対的に見ても低く無いが、内訳を見ると半数近くが年400万円未満の給与水準

・高齢化の影響は大きく、3人に1人は55歳以上である。そして担い手は減少している

・業界として長時間労働(労働時間の長さ/休日の少なさ)の傾向がある

つまり、巨大市場を支えてくれる、その担い手が置かれている環境はとても厳しいと考えることも出来るのです。

「衣・食・住」と表されるように、我々が日々生活をしてゆく中で、「住」すなわち建設は必須の要素です。それは個人としても、企業としても、日本全体としても同様に言えることです。その環境が厳しいと考えられる今、改革を喫緊で行わなければならないのです。

【改めて:建設市場における働きがいとは?】

ではここで改めて働きがいについて考えてみましょう。「会社と個人が相互に信頼しており、個人が自らの意思で前向きに仕事をしている状態」と先程定義致しました。

ご覧頂いた通り、厳しい労働環境の中で、会社はどの様に信頼関係を醸成していけるでしょうか?一方高齢化が進む中で、個人は自らの意思を常に持ち続け、仕事に前向きに専念していけるでしょうか?様々な企業の取り組みや地域経済・施策等、個別の事情は勿論ありますが、とても難しいテーマであると思います。

難しいテーマではあるものの、実現不可能ではないと私は感じております。ITツールの導入など、建設DX推進による日々の業務の生産性向上・課題解消はまさに1つの方法と考えられます。また、最近では国土交通省が主導する以下の様な取り組みも増えてきています。

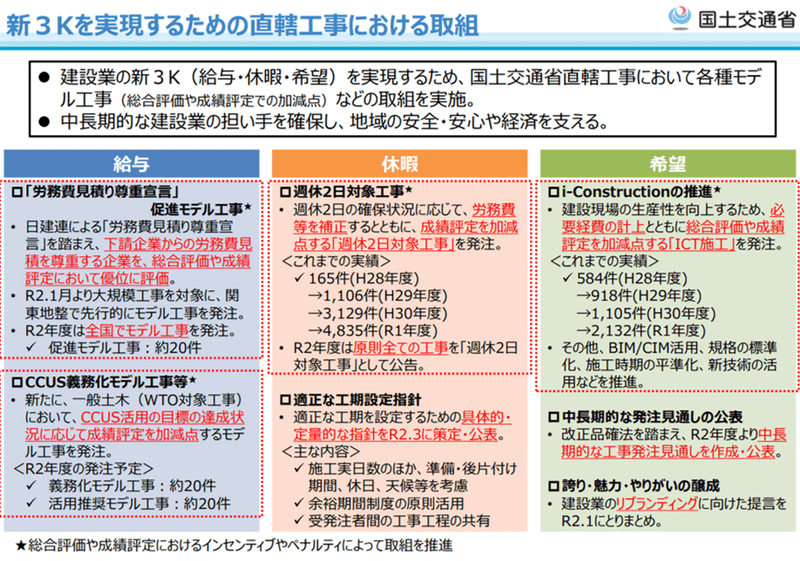

■新3Kの設定

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001368311.pdf

国土交通省による取組概要。「給与」「休暇」「希望」を新たな3Kと設定し、それぞれを実現するための取組を記載している。

■i-Construction大賞(令和2年度)

説明:国土交通省が推進。建設現場を魅力ある現場に劇的に変えていくために、革新的技術の活用等により建設現場の生産性向上を目的とする。 ベストプラクティスの横展開に向けて、平成29年度に「i-Construction 大賞」を創設。令和2年度は、計26団体(国土交通大臣賞 5団体、優秀賞 21団体)を決定。

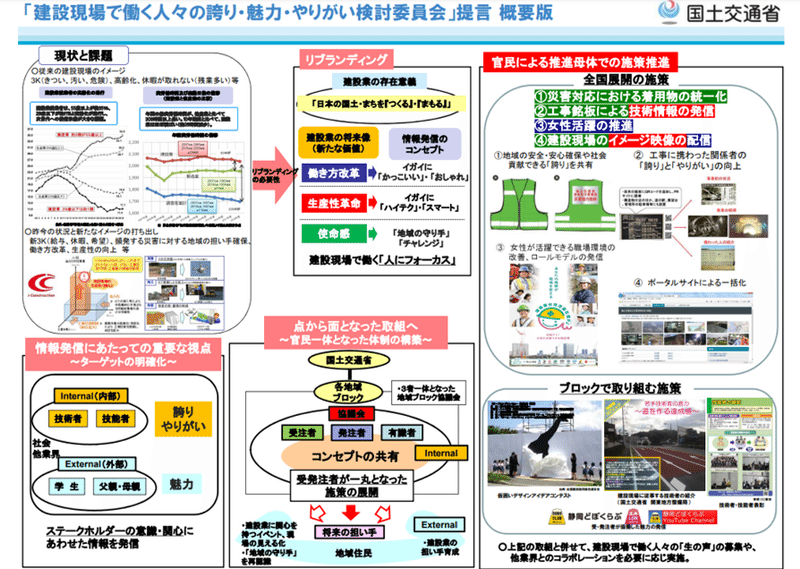

■建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい向上にむけた取組

建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがいの向上を図るための取組みや施策の展開等を検討することを目的に、有識者委員及び関係団体、行政機関が参画する「建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委員会」

を設置。

令和2年2月には「建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委員会提言~建設現場でいきいきと活躍するために~」を策定し、今後は提言書に定めのある具体的な取組の実施に努める。

■同取り組みにおける検討委員会の提言

平成30年11月から令和元年12月の期間に4回の検討委員会を開催し、委員会の提言を作成。現状と課題を把握し、リブランディング、具体的な施策に落とし込んでゆくことが書かれている。

■CCUS

建設キャリアアップシステムの略称。技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげる事を目的としたシステム。

CCUSは建設従事者の技術や実績、保有資格等を登録することで、個人の報酬の最適化や適切な人材配置、工事品質の向上を図ることが目的です。優秀な人材がその能力を十分に発揮できる業務を行い、それに見合った報酬を受取る。多くの業界で既に当たり前に行われていることを建設業界でも同様に目指すことを目的としています。ただ、公共工事や大規模工事では導入が進んでいますが、民間工事・中小規模工事等においては導入がなかなか進まないという実態もあるようです。パソコンに不慣れな方にとっての申請の難しさやコスト面が先行し、メリットについての理解がまだまだ不足しているのが現状のようです。

【まとめ:「働きがい」は作り、育んでいける】

ここまでご覧頂いた通り、建設業界は非常に大きな市場であり、その中の個人・企業は日々非常に厳しい環境下で活躍されています。同時に人の生活の根幹の1つである「住」の領域を一手に担う建設業界は、今後もなくなることはありません。

建設需要に対し供給、環境がシビアな現状はすぐには変わりません。ですがITはじめ新しい技術やツールを用い、介在する無駄な時間やコストを削減することは可能です。そして労働時間の適正化や報酬、称賛の文化を形成も十分に実現出来ます。小さな改善の積み重ねが、少しずつ個人と企業の関わり方をより良くし、業界全体に波及してゆく。その結果が働きがいの向上につながると私は考えます。

(著者プロフィール)

岩本明志

建設DX研究所研究員。現在株式会社ANDPADにて人材育成等に従事。