鴨長明の方丈庵

京都下鴨神社に来ています。

ここに方丈記で有名な鴨長明の方丈庵がありました。方丈とは

1.一丈(約三メートル)四方(の室)。

2.寺の中にある、住持の居所。転じて、住持。住職。

のことです。

http://seikatsukan888.blog112.fc2.com/blog-entry-49.htmlより

小鳥の巣のように身近な材料でつくられた、限りなく自然で環境を傷つけない住まい。

あるいは、20世紀を代表する建築家の一人である ル・コルビュジエ(Le Corbusier) が晩年を好んで過ごした簡素な休暇小屋の姿。

飾り気のない、ちいさな小屋のような家は、 普通の生活 という意味では不便この上ないに違いありませんが、今でいう サスティナブルなライフスタイル を究極にまで突き詰めた住まいが、およそ800年前に京のはずれの人里離れた地(現在の京都市伏見区日野町)に 実在していた事 をご存知でしょうか。

きっと、多くの方がご存知のはず。

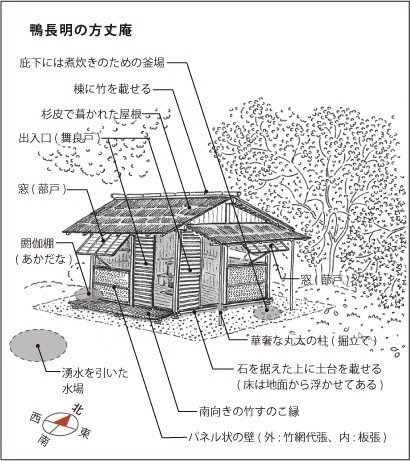

「方丈記」 の作者として知られる 鴨長明(かものちょうめい) が自ら設計し、晩年の住まいとした 「方丈庵」 がまさにそうなのです(図1)。

方丈庵 は、方丈記 の詳細な記述をもとに、中村昌生(工学博士)の監修により復元されていて、長明ゆかりの下鴨神社摂社、 河合神社内でみることができます(糺の森の一角にあります)。

鴨長明 は神官の家系に育ち、和歌や音楽に秀で、宮中に仕えますが、50歳の時に出家し、各地を転々とした末、 どこでも好きな場所に移動できる最小限の住まい。 つまり、容易に組立てが可能で、解体すると車二輌で運搬できる という画期的なアイデアを思いつき、実行します。

それは、一丈(3.03m)四方のワンルーム空間を、地面に石を据え、土台を載せた上に柱梁を組み、杉皮数枚を重ねて屋根を葺き、棟に竹を置き、薄い板でつくられた軽量パネルの壁や建具をはめ込んだつくりで、ざっと5m四方くらいの平坦な土地があれば、人里離れた山中であっても地面を掘り起こす必要もなく、2・3人の大工さんの腕にかかれば ものの半日 で完成してしまうような、きわめて理知的で洗練された住宅なのです。

わずか一丈四方の住まいの様子は、 方丈記 に詳細に記述されていて、その内容はインテリアにまで及んでいます(図2)。

それによると、一丈(3.03m)四方のうち、たった半分のスペースが 食事や就寝 などの 「生活の場」 に充てられ、残りの半分をちいさな衝立を使って更に二分し、それぞれを 「仏教の修行の場」 と 「芸術の場」 に特化してしまったのです。もちろん 壁や建具で仕切ることなくワンルーム空間の状態で です。

室内に唯一つ設けられた吊棚にはたった3つの 革かご が置かれますが、そのなかには 和歌、音楽、仏教 に関する書物が収められたそうです。つまり、生活には限りなく 何もない くらいの状態にしても、 芸術や修行のためには譲れない という強い信念があったのでしょう。

驚くことには、移動に配慮してわざわざ折りたたみ式や組立て式の 琴 や 琵琶(びわ) を所有し、その置場所までちゃんと決めてあるのです。

肝心の、しかし真の芸術家である長明自身にとっては左程肝心ではない 「生活」 の方はというと、蕨(わらび)か何かを編んだ夜具に横たわり、外に差しかけた庇の下に竈(かまど)を設け、山から木の実などを集めて調理し、衣類もきっと それ相応 だったのでしょう。

長明は、普通の人では逃げ出してしまうかもしれない暮らしを、

「都の華やかな暮らしとは違う、季節ごとに趣の深い暮らし」 と語り、山の番人の子どもが麓から訪ねてくる様子や、鹿が峰から訪ねてくる様子を説明してくれます。

シャンティクティにある 朋子書

薄い板一枚隔てて聞こえてくる風の音、水の音など、自然の音を背景に琵琶を奏でる。 そのような住まいを長明は、

「何のためらいもなく、自分に正直になれる家」 なのだと告白するのです。

この方丈庵をモデルに作ったのがタルタル庵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?