スポーツ義足の造形史

東京藝大で授業する機会をいただき、造形専門の学生からスポーツ義足の歴史について知りたいといわれ、軽くまとめた。スライドをシェアして欲しいと数名から言われたので、内容をここにまとめる。

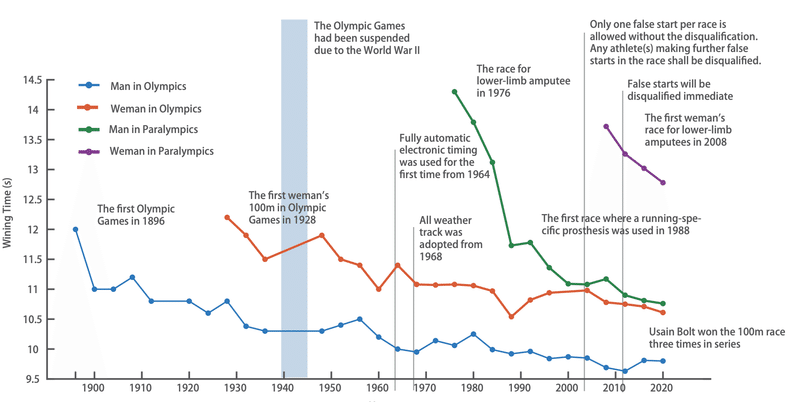

オリパラの優勝タイムの推移

オリンピックとパラリンピックの下腿義足クラス100mの優勝タイムは少しずつ速くなっている。特にパラリンピックにおいて1980年代以降のパフォーマンスの向上は凄まじい。この背景にスポーツ義足のイノベーションや選手や義肢装具士、選手、コーチのたちの努力を垣間見た。

1980年代

1980年代は義足の100m走に一般的な日常用に近い形状の義足が使用されていた。その中でDennis Oehler選手がソケットへの取り付け方を工夫し、記録を伸ばしてパラリンピックチャンピオンに輝いた。

デニス・オーラー選手の走り

以下の動画の中に、義足の取り付け方を説明する場面がある。つま先立ちになるように方むけて取り付けることにより、健足の足部の蹴り出しを模倣しているとのこと。義足をボルトでソケットに取り付けているが、一体成形することによってさらにエネルギーロスがなくなるということに関しても言及している。話ぶりからも自身が色々と研究しながら練習を繰り返していたのではと推測。

彼は正しく走るためにも、まずは正しく歩くことを重要視し、引退後は歩くためのスクールをパラリンピアンでもある大腿義足アスリートのTodd Schaffhauser開校。現在もスクールを続けているようだ。

https://www.amputeewalkingschool.com

1990年代

現代のスポーツ義足の原型が生まれた時代。踵がなくなり、つま先部だけ地面に接触して走るための義足が誕生した。また、1992,1996年のパラリンピックチャンピオンは両足足部だけでなく両腕もない、四肢欠損のあるTony Volpentest選手。1996年はパラアスリートや義足アスリートにとって非常に重要な年だったようだ。Tony Volpentestはパラアスリートで初めてプロになった選手。また義肢装具士の製作所、Novacare-Sabolich社などがスポンサーし、障害者が初めてアスリートとして認められ、障害者のアイコンとして世界中から認知された。その走りは、序盤は他の選手と横並びでスタートするものの、後半のスピードの伸びは圧巻。

トニー・ボルペンテスト選手の走り

2000年代

1990年代後半から片足義足アスリートのMarlon Shirley選手が頭角を表した。彼はその後、スポーツ義足のスタンダードとしてしばらく使われたOssur社のチーターを使用し、義足アスリートで初めて10秒台(10.98)で走った。その後続く同社のチーターシリーズの原型だ。彼の上半身の大きさから、ウェイトなどのトレーニングも健常アスリートのように本格的に取り組んできたと思われる。また、これまではつま先の位置がある程度前方に位置していたが、この頃から重心の真下につま先を位置させ、走り方も健常アスリートに近づいた。

2000年代後半では、両足義足のOscar Pistorius選手が台頭してくる。2008年にはオリンピックとパラリンピックの両方出場を目指し、世界陸連を相手どり、スポーツ仲裁裁判所と争った。パラリンピック100mではMarlon Shirley選手との争いの中、Marlon選手が転倒し、パラリンピックチャンピオンとなった。

マーロンシャーリー

北京パラリンピック100m決勝

2010年代

2010年代は義足アスリートたちにとって、走り方が飛躍した年代だと思う。まずは義足の進化。これまでのブレードよりも後方に大きく湾曲し、バネとしての大きなたわみを許容するタイプのものが使用され始めた。それに合わせて、大きな荷重をブレードにかけ、大きくたわませて力強く走る選手が増えた。その走り方で2012年のパラリンピックで優勝したのは、イギリスのJonnie Peacock選手。彼は2016年でも金メダル、2021年には銅メダルといまだに世界トップアスリートとして活躍している。

2012年ロンドンパラリンピック決勝

2016年リオパラリンピック決勝

2020年代

2012年から始まった、大きく湾曲したブレードと重心の真下近くにつま先を調整するアライメントはいまだに世界の主流である。今後どのような進化がありえるか。100mの歩数はウサインボルトの41歩の例外はあるが、基本44~48あたりが平均なのに対し、トップパラアスリートたちは46~50歩がの平均となっている。パラアスリートたちがさらに速く走るためには、ブレードをさらに早く大きく振り回さなければならなくなる。個人的には10秒前半の世界では、パラアスリートたちは今よりも大きな体を、今よりも小さいブレードを素早く捌きながら走るような気がする。どうなるだろうか。

2020東京パラリンピック決勝

機能美と義足

スポーツ義足の歴史をxにポストしたところ、非常に大きな反響があり、いろいろな意見が散見された。

東京藝大の授業のためにスポーツ義足の歴史を辿った。ブレードの形状、アライメント、アスリートの身体能力、そしておそらくソケットの適合技術全てが進化し続けて今に至る… pic.twitter.com/32SJKSoPGW

— Ken Endo (@kenendo) June 12, 2024

チーターやウマのような疾走するの乳類の足の形状に近づいた思う方もいれば、生物からは離れ、走るための合理的な形状に進化したという方もいた。チーターの脚のような短い大腿・下腿と長い中足骨(踵とつま先間の骨)、融合し剛性を高めた腓骨と脛骨(下腿の骨)などの構成は2012年以降使用されているブレードの形状に似てなくはない。スポーツ義足の発明家、Van Phillips氏も自身の発明品をチーターに見立てて、その製品名にした。ただ、ブレードはカーボン複合材(CFRP)で構成された、筋肉も腱も関節もないものなので、生物と同じ形状だからといって、同じ性質を持つとは限らない。CFRPの特徴は軽く、素材そのものが変形を許容できることだ。異なる素材の組み合わせで構成させる物体が、物理現象の制約条件の中で似ている部分と異なる部分が見られるのは、生物の収斂進化のようだという方もおり、非常に興味深い。また、スポーツ義足が1990年代で使用され始めた当初、多くの人々が人間の脚とはかけ離れた形状に違和感を覚えたと聞くが、その合理性が競技の中で証明され始めると、それをかっこいいと思う方々が大多数を占めるようになった。

「人間の心身は五体満足、それ以外は障害者」という我々にこびりついた先入観の変革はスポーツ義足の進化のように、合理性が違和感を上回る状況があらゆる業界で発生すると進む、、、、はず。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?