顎関節に関与する筋④

浮遊してる舌骨はどんな役割するんだろう?

気になって調べてみました❗️

まず、舌骨は舌と咽頭の中間に位置する器官で、嚥下時に活動する筋群が付着しています。

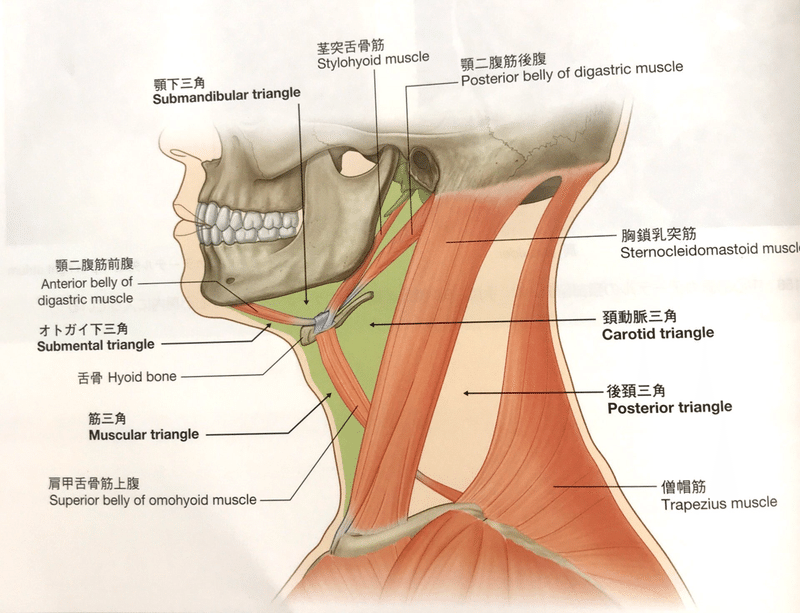

下図のように舌骨にはいくつもの筋がくっついています。

位置関係から2つに分類されるみたいです。

・舌骨上筋:舌骨の上方にある茎突舌骨筋、顎二腹筋、顎舌骨筋、オトガイ舌骨筋

・舌骨下筋:舌骨の下方にある肩甲舌骨筋、胸骨舌骨筋、胸骨甲状筋

舌骨上筋の役割は嚥下の際に舌骨を上方に引くことです。でわ、筋についてそれぞれみていきます。

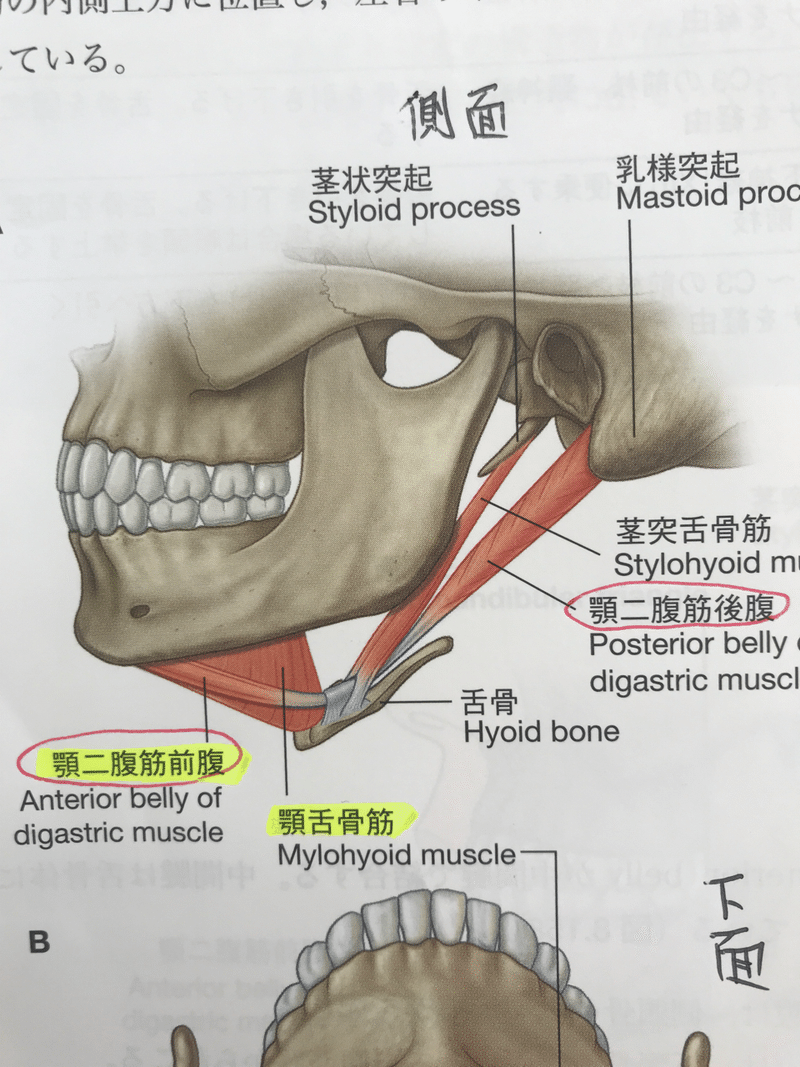

・茎突舌骨筋:茎状突起の付け根から起こり舌骨体の外側部に停止します。

・顎二腹筋:前腹と後腹が中間腱で結合し、この中間腱が舌骨体に停止します。

前腹と後腹は中間腱で結合して舌骨体に固定されているため、顎二腹筋の作用は

・下顎を固定した場合には舌骨を挙上

・舌骨を固定した場合は下顎を下方に引いて口腔を開く

この二つの役割があります。

この顎二腹筋の緊張が高くなると、

ハイラリンクスや咽頭の埋まり込みの原因になります。

聞き慣れない言葉が出てきたので説明します。

ハイラリンクスとは

「喉頭の位置が高くなってしまう症状」

発声時に声を共鳴させる咽頭腔を狭小させます。したがって、ハイラリンクスの状態で発せられる声は響きが乏しい金属的なものとなります。

声を生業にしてる声優や俳優、アナウンサーには影響が出そうですね!

このハイラリンクスが続くと

「咽頭の埋まり込み」を生じさせます。

咽頭の埋まり込みは喉頭外筋の力みが慢性的なものとなってしまいます。

「力み」は正しい発声を妨げます。

この顎二腹筋の緊張改善にはストレッチが有効です☺️

顎関節は「ヒンジ機能」と「スライド機能」があります。

後者の「スライド運動」に顎二腹筋ストレッチのヒントがあります。

顎二腹筋が硬いとこのスライド運動がうまく機能しません。

やり方は顎二腹筋の緊張と逆の方向に補助を加えるのです。すると、顎二腹筋の緊張に対し拮抗筋同様の作用が働き、結果、顎二腹筋の常習的過剰緊張を少しずつ改善することができるようになるのです。

実際にやるときは、

下顎に手を当て、手の重さで持って顎を下ろします。

ちょっと脱線して長くなったので、

続きは次回に🥺

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?