モダンにおけるジャンドサクリファイス調整録

こんにちは。フミケン(@Ken2_3mtg)です。

今回は最近のお気に入りのデッキである"モダン版"ジャンドサクリファイスの調整録を備忘録も兼ねて記していきます。

デッキガイド、サイドボードについても書いていきます。

ジャンドサクリファイスというデッキ

「ジャンドサクリファイス」と聞いて、ピンとくる人は案外、モダンなどの下環境専門のプレイヤーには少ないかもしれない。

このデッキはスタンダードで猛威を奮い、MTGA専用フォーマットであるヒストリック環境で並居る強豪に負けない強力なデッキとして知られているからだ。

ヒストリック環境のサクリファイスというと、"猫"こと《大釜の使い魔》と《魔女のかまど》の2枚コンボによる厄介なライフドレイン、"生贄にする"ことによって1点ダメージを飛ばす《波乱の悪魔》の3枚を中核とし、サクリファイスにシナジーをおいたビートダウンデッキだ。

メインパーツは赤黒だが、食物トークンを生み出す相性の良さから《金のガチョウ》をマナクリとして採用したジャンドカラーが主流となっている。

また、緑を使うことによって《フェイに呪われた王、コルヴォルド》を採用できることに大きな強みがある。このカードはスタンダード、ヒストリック環境において対処方法が限られており、圧倒的なパワーと手札補給によってすぐに試合を終わらせてくれる極めて強力なフィニッシャーである。

以上がジャンドサクリファイスの概要であるが、このデッキは果たしてスタンダードとヒストリックだけの覇権デッキで終わるデッキだろうか?

サクリファイスシナジーのポテンシャルの高さはモダンでも通用するに違いないと考え、モダン環境用にアップグレードすることにした。

モダンでジャンドサクリファイスを組む意義とは?

筆者は散々ヒストリックでジャンドサクリファイスを回して来たが、明らかにこのデッキの構造の強みはモダンでも通用するものだと確信していた。

が、少し力不足な点もあった。マナ基盤を支えるマナクリーチャー、かまど以外のサクリ台etc...

ところが、そこへモダンホライゾン2がリリースされ、マスターピースを手に入れたデッキは完成へと大きく近づくことになった。

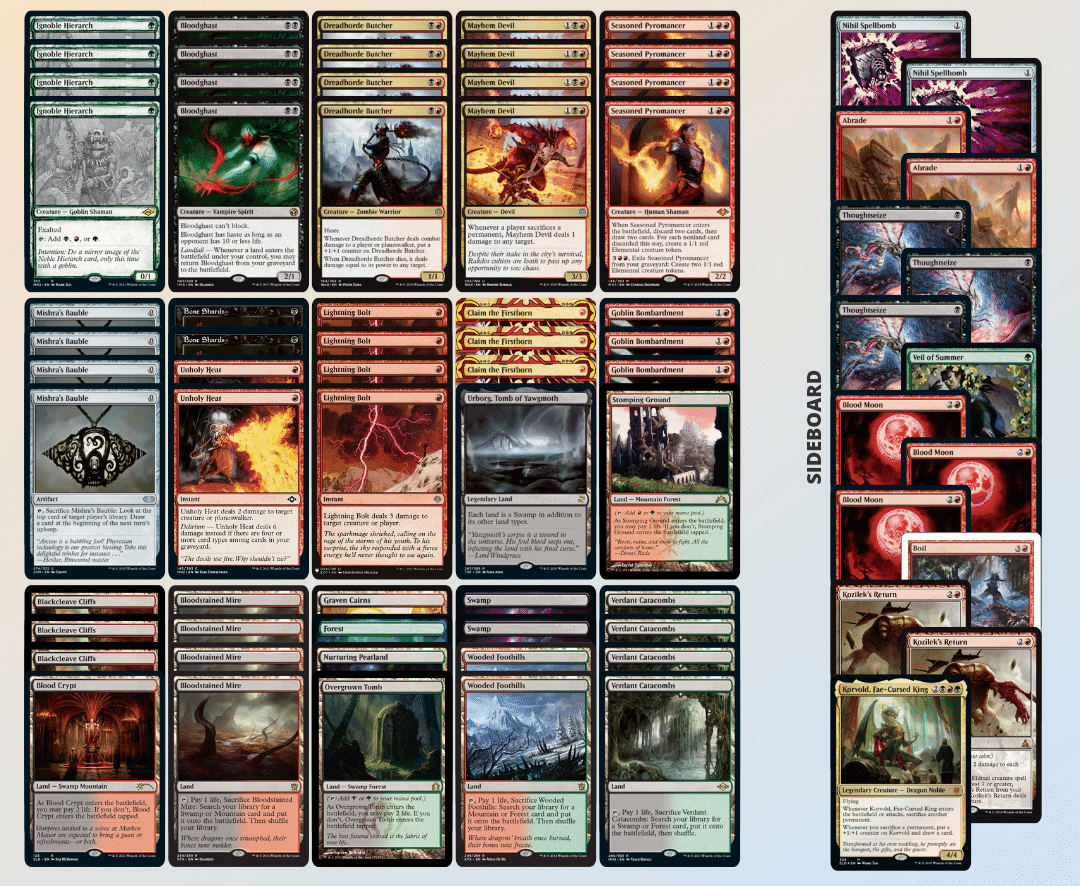

現在時点でのデッキ画像を下に載せておく。

①最強の誘発ダメージの波乱の悪魔

《波乱の悪魔》の誘発はフェッチランドを多用するモダンでは土地≒1点ダメージを飛ばせると考えることが可能で、フェッチを切るだけで《溶岩の投げ矢》が撃てるのだ。

クリーチャー主体のゲームになることの多いモダンでは対クリーチャーデッキ性能が断トツなサクリファイス戦法は有効であろう。

②低コスト高品質クリーチャーの時代への解答

速度の速いモダン環境ではクリーチャーは低コスト・ハイパフォーマンスが求められる。

《タルモゴイフ》や《石鍛冶の神秘家》、モダンホライゾン2での新顔《敏捷なこそ泥、ラガバン》&《ドラゴンの怒りの媒介者》がその代表的だ。効率の良さこそがモダンで重要視される。

これらのクリーチャーに共通することは"3マナ以下である"ということだ。

つまり全て《初子さらい》で対処可能ということだ。

ただ除去するだけでは1:1交換に過ぎないが、サクリファイスデッキにおいては相手の主力クリーチャーを奪い、攻撃し、サクって食物orダメージ源とすることができる。

明らかに《初子さらい》は過小評価されている。《稲妻》では落とせないサイズの《タルモゴイフ》を奪って攻撃している時には《稲妻》よりも間違いなく強い。

デッキの構造上、タフネス3以上あるクリーチャーには少し手を焼くが、大抵の場合はこのカードでどうにかなる。

また、対象が3マナ以下に限られるが、モダン環境のクリーチャーで4マナ以上のクリーチャーはかなり少なく、数も多く採用されていないため、それまでに盤面を形成していれば問題にはならないだろう。

③クロックの交換性能の高さ

ジャンドサクリファイスで過小評価されているもう1つのカードに《戦慄衆の解体者》がいる。

2マナ速攻1/1でありながらプレイヤーorプレインズウォーカーに攻撃が通れば自身に+1/+1カウンターが乗っていき、死亡した際には自身のパワー分のダメージを飛ばせる。

速攻がついていることから序盤から押していくことができるし、1/1でありながら死亡したダメージで1点与えることから実質は2/2速攻としてブロックを迫れる。

ブロックを嫌がればどんどんサイズが上がっていき、除去してもダメージを与えるという絶対に1:2交換を担保してくれる優秀さ。

除去の薄いトロンやコントロール、コンボ相手には頼りになるクロックとなってくれる。トロン相手には解体者だけで完走することもあった。

上記のいずれも、スタン&ヒストリックのジャンドサクリファイスからのカードでありながら、モダンで通用するであろうものであるが、ここからはモダン独自のカードも見ていこう。

デッキガイド:採用カードとその理由

1.《下賤の教主》

MH2にて登場した賛美持ちのジャンド3色を生み出すマナクリーチャー。

1ターン目に教主、2ターン目にかまどと解体者で賛美誘発させながら2/2速攻で殴る動きは強力。

ちなみに賛美はそのターン中残るので戦闘後に解体者をサクれば+1/+1カウンター分と賛美の分が合わせてダメージを飛ばせる。

何より、《波乱の悪魔》が3マナとやや重く、誘発狙いのために先置きしていきたいことからマナクリーチャーは必要であると考えた。後引きすると弱いマナクリもサクってしまえば火力になるため問題なしと考えた。

安定したスタートを切れるため4枚。

2.《ゴブリンの砲撃》

レガシーでゾンバードメントを成立させたエンチャント。MH2で再録されモダンで使用可能となった。マナ不要、タップ不要でクリーチャーをサクることができ、好きな対象に1点飛ばせるサクリ台。

2マナと軽く序盤に設置しやすく、これといったデメリットもなく、エンチャントであるため触られづらいことはサクリ台が肝心なこのデッキの屋台骨となる。

横に悪魔がいれば砲撃からの1点、サクったことによる誘発1点で2点ずつ飛ばせる。

何点飛ばせるかはよく計算してみよう。

複数枚引く旨みもなく、盤面にクリーチャーが並ぶ中盤以降に引きたいことから3枚。

3.《波乱の悪魔》

サクリファイスのキーカードにしてフィニッシャー。

どのパーマネントをいつサクるか常に考えて動く必要がある。悪魔がいるならフェッチを無用にエンドに切るのは避けたほうがいいかもしれない。次のターンに2枚目の悪魔を引くかもしれないからだ。

自分だけでなく相手の生贄行為にも誘発するのが地味にエラい。

フェッチはもちろん、《ウルザの物語》など英雄譚の最終章も誘発する。

タフネス1を多用する部族デッキは悪魔1枚で完封できてしまう。

何気に3マナ3/3なので戦力として殴りに行けるのも強い。賛美が乗れば4/4。

当然4枚。

4.《戦慄衆の解体者》

2マナ1/1速攻、ダメージを与えるたびに大きくなって死んでもダメージになる主力アタッカー。

とにかく強い。除去の薄い相手にはサイズで押し切れる。追放除去以外ならダメージも飛ばせて1:2交換できる。歩くコラコマ。

実質2マナ2/2、速攻持ちでコントロールにも強いので4枚。

5.《恐血鬼》

言わずとしれたアンフェアカード。土地を置くだけで上陸誘発、墓地から戻ってくる2/1。これだけでも相当強く、除去の意味を無くすためドレッジ等で採用されている。

サクリファイスにおいては本家ゾンバードメントと同じく、砲撃でサクってダメージを与えた後に土地を置けば戻るためノーコストでサクらせてくれる優秀なクリーチャーとなる。

フェッチランドとの組み合わせは強力無比で、《波乱の悪魔》《ゴブリンの砲撃》《恐血鬼》&各種フェッチランドが揃えばマナも手札も使わず相当なダメージを与えることができる。

手札に複数枚くると出し辛く、ブロック不可なのもご愛嬌。コントロール相手に粘り強く戦う持久力を与えてくれる。

手札に溜まると邪魔だが、後述する《骨の破片》や《歴戦の紅蓮術士》のコストで捨ててしまえばよいので4枚。

6.《歴戦の紅蓮術士》

3マナ2/2でありながら出た時に2枚捨てて2枚引き、土地以外をディスカードしていれば1/1エレメンタルトークンが出る。

複数引きたくない《ゴブリンの砲撃》や《恐血鬼》を捨てながらサクり元となるトークンまで用意できるのだからかなり強い。

継戦力を底上げしてくれる、このデッキにおける縁の下の力持ちカード。終盤息切れしても墓地から追放すればトークンが2体出せる。この忘れた頃に出てくるトークンが案外相手の計算を狂わせる。

文句なしの4枚。値段相応。

7.《初子さらい》

先述したとおりこのデッキにおいては最強レベルの除去。

ほぼ全ての主力クリーチャーを奪って攻撃できる。

コントロール相手には腐ってしまうため(最悪、自分のクリーチャーを速攻付与できるが)3枚。

8.《骨の破片》

MH2で新録されたクリーチャー&PW除去。追加コストとしてディスカードかクリーチャーをサクる必要がある。

ディスカードは複数枚引いた砲撃や恐血鬼でいいし、余った土地を捨ててもいいのだから見た目より扱いやすい。

このデッキにおいては2ターン目に《恐血鬼》をコストに相手クリーチャーを破壊してセットランドするだけで実質タダの無条件除去となる。

サクリ台が引けていないときにはサクることができるし、前述したように4マナ以上orタフネス3以上のクリーチャーへの解答にもなる。初子でさらえないクリーチャーにはこのカード。

初子さらいと補完するように2枚。

9.《稲妻》

言わずと知れた1マナ3点火力。

どうしても高タフネスのクリーチャーへの対処に困りがちなので採用。

最後の一押しにプレーヤーへ撃ち込んでプレッシャーをかけることもできる。

当然4枚。

10.《ミシュラのガラクタ》

悪いデッキには大体入っているカード。

0マナで出してトップを見てアップキープに追加ドロー。意味がわからない。

0マナで任意のタイミングで手札消費せずにサクることができる時点でこのデッキに噛み合っており、後述の《邪悪な熱気》の昂揚達成にも役に立つ。

微力ながら相手の手札を見れるのでプランニングに活かせるかもしれない。

4枚。

11.《邪悪な熱気》

モダンホライゾン2で新規追加された1マナ6点火力。

通常2点とショックに過ぎないが、昂揚達成で大体のクリーチャーやPWを焼ける。

墓地にはクリーチャーがいるし、ガラクタもあって昂揚を簡単に達成できるので6点火力としてメイン運用できる。

PWでマウントを取られないように採用。

2枚あれば充分か。

デッキガイド:マナベースについて

ヒストリック版のジャンドサクリファイスと大きく異なる点として、マナベースの強力さがある。

フェッチランドを使用できるモダンでは、《波乱の悪魔》、《恐血鬼》を最も強く活用できるし、見た目よりも色拘束のキツいこのデッキの回りを手助けしてくれる。

①序盤の色要求

2ターン目に想定される動きとしては、

こんな感じで、黒と赤が濃く必要になる。

解体者は早く出してクロックを育てたいため積極的に出していく。

恐血鬼を素出しするのは少し弱い動きな上、黒黒を必要とする。

マナクリスタートを切れていれば《歴戦の紅蓮術士》を出すために赤赤も用意していきたいところ。

最序盤には結構キツめに黒赤緑のそれぞれを要求されるため、土地基盤にはかなり苦心する。

②緑マナ源の必要数

緑を要求するカードは《下賤の教主》とサイドの《フェイに呪われた王、コルヴォルド》の計5枚だけ。

現行のデッキリストでは、フェッチランドを《血染めのぬかるみ》《新緑の地下墓地》《樹木茂る山麓》の計10枚にして、《草むした墓》《踏み鳴らされる地》《育成泥炭地》《森》の計4枚を緑マナ源として用意している。

基本土地の森は不要に感じるが、サイドボードに《血染めの月》を採用する都合上、コルヴォルドを出すためにも1枚は必要という結論に至った。が、やはり序盤に引くとスムーズな展開の妨げになってしまう。

月の下でも《恐血鬼》を出せるように沼は2枚。

幸い、ヒストリックには存在しない《黒割れの崖》があるため、比較的に序盤の黒と赤の要求には対応できるはずだ。

③色事故の緩和のフィルターランド

少しでも色事故を和らげるために《ヨーグモスの墳墓、アーボーグ》と赤黒のフィルターランドである《偶像の石塚》を採用してみた。

すべての土地が沼にもなるアーボーグは、波乱の悪魔と恐血鬼のためにフェッチランドを温存しておきたい点で優秀で、同時に色事故も解消してくれる。

《偶像の石塚》は恐血鬼と紅蓮術士のような色拘束を出しやすくしてくれるだろう。

デッキテク︰独特の"悪魔算"サクリファイスプレイング

このデッキはかなり独特の動きをするため、様々な要因を加味しながら回す必要があり、見た目以上にテクニカルなプレイングを求められる。

①(フェッチ×上陸×恐血鬼)×砲撃×悪魔

上記画像の場合、

恐血鬼を砲撃でサクると、砲撃由来の1点+悪魔由来の1点が発生する。さらにフェッチを切ると悪魔から1点、上陸で戻ってきた恐血鬼を砲撃で再びサクって2点で合計5点を飛ばすことができる。

これはタップ不要の砲撃とノーコストで復帰できる恐血鬼ならではの"悪魔算"だ。

②初子×骨の破片で2体破壊

戦場にサクリ台がなく、手札に初子さらいと骨の破片がある場合、

相手クリーチャーを初子して攻撃。基本的には相手は自分のクリーチャーを相打ちさせたくないのでブロックはしてこないことが多い。その後に骨の破片で奪ったクリーチャーをコストに、相手クリーチャーをさらにもう一体破壊することができ、一気に2体を退場させることができる。

デッキテク:サイドボード

ここからはサイドボードについて。

基本的には環境に合わせたサイドボードが当然必要だが、いくつか大事なポイントがある。

・対クリーチャーはメインで充分

・バーン等のライフを詰めるデッキには勝てる

・アンフェアには勝てない

・トロンを許さない

上記の注意点を守れば必要なサイドボードが見えてくる。

なお、現在のメタゲームは凡そこんな感じ。

①相手のしてくるサイドボード

一般的にはサクリファイスすること自体を咎めるカードはモダンではまず見ない。

墓地を利用することから、《ダウスィーの虚空歩き》《虚空の力線》といった墓地対策をされることが多い。

しかしながら、ダウスィーは2マナ3/2なので初子でも対処できる。やや面倒くさいが。こちらのアタックをブロックできないので無視して殴っても勝てなくはない。

②墓地対策を乗り越え得るデッキ軸

そもそもこのデッキは見た目ほど墓地対策が効かない。ヒストリックでジャンドサクリファイスをプレイしていた人ならわかると思うが、相手が墓地対策をしてきたところをコルヴォルドや解体者が殴り切る動きは案外多い。

墓地対策された場合、《恐血鬼》が戻って来なくなるのはイタいが、単なる2マナ2/1バニラとして出してサクってダメージ源になれば仕事したと思おう。

このデッキはドレッジのように墓地対策の対策を必要とするほど墓地に依存していないので、《自然の要求》や《暗殺者の戦利品》のような対策への対策を積まなくて済むため、サイドに余裕がある。

ただし、《戦慄衆の解体者》に関しては、死亡誘発でダメージを飛ばすため、死亡を追放置換する墓地対策をされてしまうと誘発しなくなることに注意が必要。

③サイドボードの採用カードとその理由

現在のサイドボード

《思考囲い》:3

《削剥》:2

《コジレックの帰還》:2

《血染めの月》:3

《虚無の呪文爆弾》:2

《夏の帳》:1

《沸騰》:1

《フェイに呪われた王、コルヴォルド》:1

1.《思考囲い》3枚

アンフェアな動きをしてはいるものの、フェアデッキに過ぎないサクリファイスは、真のアンフェアデッキに弱い。

クリーチャーを用いないコンボデッキには弱く、トロンやアミュレットなどの土地コンボにも弱い。

そこで、ヒストリックでも定番サイドの《思考囲い》を3枚採用。

コントロール相手にも使えるし、手札コンボにも使える。コルヴォルドや悪魔を出す際には安全確認もできる。

2.《削剥》2枚

ヒストリックでもサイドに入っていることが多い汎用カード。

地味に3点を飛ばしづらい悪魔を支えてくれる3点火力。加えてアーティファクトを割ることもできる。

《ウルザの物語》や親和のトークン、出されたらほぼ終わりな《殴打頭蓋》にも対処できる。(上記のトークンはすべて初子で奪えるのだが)

アミュレットタイタンの《精力の護符》、部族デッキの《霊気の薬瓶》あたりは積極的に破壊したい。

というより生物はどうにでもなるので置物を割りたい。

3.《血染めの月》3枚

みんな大好き(大嫌い)《血染めの月》。

前述したトロン、アミュレットに抜群の威力。というよりそのあたりには月を置けないと勝てない。そのため多めの3枚採用。

もちろん自分もキツイ場面もややあるものの、マナクリもいるし沼さえあれば展開は可能なので問題にはならない。

マナクリから2ターン目に月を叩きつけること可能。

4.《コジレックの帰還》2枚

欠色持ちのインスタント全体2点火力。

欠色のため、プロテクション赤に引っかからず、非常に厄介な《オーリオックのチャンピオン》、《ヴェクの聖別者》を焼けるのが大きい。というかほぼそれらの専用サイド。

特に《ヴェクの聖別者》はナチュラルに墓地対策も兼ねてくるため、早い段階で出されるとかなりキツイ。

5.《虚無の呪文爆弾》2枚

墓地対策カード。サクったら相手墓地だけ追放、その際に黒1マナ払えば1ドローできる。

最近流行りのリビングエンドに効果的。たまに見るリアニメイト、ドレッジ相手にも。

サクる+ドローで無駄がない。

ホンモノのアンフェアには勝てないので…。

6.《夏の帳》1枚

わずか1マナで打ち消されない&呪禁&1ドローを実現するクリコマ。

ハンデスやカウンターから守りたいときに。

元々どちらもそんなに辛くないためお守り程度に1枚。

7.《沸騰》1枚

全ての島を破壊する4マナインスタント。青いデッキに親を殺された人間が作った。

インスタントなこともありわりと通しやすい。コントロール相手にはもちろん、《イリーシア木立のドライアド》で全ての土地タイプを持った状態のアミュレットタイタンにも使える。

コントロール相手に通ればほぼ勝ち。

こちらもお守り程度に1枚。

8.《フェイに呪われた王、コルヴォルド》1枚

赤黒緑の5マナ4/4飛行、出た時と攻撃時にパーマネントを生贄に捧げる誘発能力と、生贄に捧げた際に1ドロー&自身に+1/+1カウンターが乗っていく誘発能力を併せ持つ。

つまるところ実質は5マナ5/5、攻撃時には6/6飛行となるため、見た目よりもクロックが早く回避能力もあり《流刑への道》以外ではなかなか対処されない。エルドレインの王権のこのドラゴンは間違いなくサクリファイス戦略における"オリカ"とまで称されたほどのパワーカードである。

5マナと少々重く感じるが、6枚のマナクリーチャーから展開できれば割りと早く着地できる。

ある程度盤面にサクる対象がいなければ能力を活かしきれないため、中盤以降に出てきて終わらせてくれるのが理想的。

赤系のデッキ相手には早急に出してしまいたい。

フェッチを切るだけでドローと強化が入るので想像以上に強いし手札が一気に潤う。

やはりモダンにおいては5マナというのは重いが、生きてターンが返ってくれば勝つその強力さ故に採用したい。何よりもコルヴォルドが楽しいのがサクリファイスの醍醐味だ。

相手がサイドボード後に墓地対策を入れてきたところをコルヴォルドが空から叩き潰して終わるというのはヒストリックではよく見る光景。

とは言え、重くて伝説であるため1枚の採用に留めている。

最後に伝えたいこと

ジャンドサクリファイスというデッキはとにかく強力で、妨害されづらいのが強みだと思う。

デッキとしてはビートダウンだがプレイング次第でボードコントロールのように柔軟に戦うことができる。

何より、波乱の悪魔からどれだけダメージを飛ばせるかを考える間はさながら数学の時間のようでクセになること間違いない。

強力なコンセプトを持つデッキは得てしてフォーマットの垣根を超えていく。

今後もこのデッキがモダンのTier1になる日を夢見て調整を続けていくだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?