うつ病患者家族が突き当たる3つの壁

~家族のうつ病に直面したとき、あなたにできること~

家族がうつ病になると、問題は病気だけではないことに次第に気づいていきます。

病気だけなら主治医に任せておくほかありません。しかし家族が向き合わなければいけない問題はそこではありません。

不安が強いと力が入り過ぎて選択肢が狭くなってしまいます。でもそれは家族なら当然のことです。

家族だからこそ突き当たる壁とその克服方法を伝授いたします。

1.家族が病気になると、今までの常識が通用しなくなる

①自己認識

まず最初に突き当たる壁が「自己認識」です。

自分ってこんなにもろかったのか、弱かったのか、出来ることが少なかったのか、と感じて呆然とします。

家族なんだから病気や怪我をしたら看病するのは当たり前、と思っていて、今までも寝込んだりしたらそうしていたかもしれません。

しかしうつ病は、時折なる体調不良とはまったく違います。

しかしそれでも、「自分の出来なさ、無力さ」で、どうすればいいのか分からなくなってしまいます。

②社会・周囲との関係

周囲の人がネガティブな反応をする、というよりも、それ以前にこちら側が身構えてしまいます。

うつ病になった、と言ったら驚かれるかもしれない

必要以上に心配をかけてしまうかもしれない(特に実家の両親など)

私の責任を追及されたらどうしよう

などいろいろ考えてしまうのではないでしょうか。

それによって相談する、頼る、甘える、という、ケア生活上の必須手段が封じられてしまいます。

③情報取得

現代は情報過多時代と言われますが、欲しい情報についてはどうでしょうか。

意外と必要な情報は手に入れることが出来ていないのではないでしょうか。

例えば精神疾患になり長期にわたって通院が必要になった場合、医療費を通常の3割負担から1割にまで減らすことが出来る制度があります(自立支援制度:精神通院医療)。

主治医の診断書を添えて申請することでほぼ通るので非常に助かる制度なのですが、まさかそんな制度があると知らなければ調べることも出来ませんよね。

そして日本の福祉制度は「申請制度」です。うつ病の診断が降りたことで市役所から自動的にこうした案内が届くとか、そういうことは一切ありません。そもそも本人の同意なしに診断結果が第三者に知られるはずもありませんから。

知らなければ調べられない、だから知らないままの状態が続いてしまうのです。

2.1つ目の壁:自己認識の壁

①自分には出来ることは何もない、と感じてしまう

まず一つ目の「自己認識の壁」です。

ある程度の経験を重ねた大人なら、自分に出来ることと出来ないこと、得意なことと苦手なこと、好きなこと・嫌いなこと、更には夫婦間家族間での役割分担などが明確になっているでしょう。

例えば車を運転するのは夫、季節ごとに服をクリーニングに出すのは妻、のように。

その繰り返しの中で生活していますから、どんな人にでもある程度の自信と自負があります。

しかし、家族がうつ病になったことで、今まで通用していた自信や自負が通用しないと感じる場面に多々遭遇することになります。

夫がうつ病になり、毎日暗い顔で俯いてたまに泣いている、とします。今までなら仕事などでショックを受けた時も妻の自分が話を聞いてあげれば元気になっていたから、同じように「自分が何とかしてあげよう」と思うでしょう。しかしうつ病による抑うつ状態と、過去の落ち込み状態とでは質も程度も全く違います。

パートナーの異次元の不調に対して、自分の無力さばかり痛感してしまいます。

②今まで経験したことがないから

家族がここで無力感に襲われるのは、ある意味仕方がないことです。

何故なら今まで一度も経験したことがないからです。

家族の病気を経験したことはあったとしても、精神疾患が初めてなら、何をどうしたらいいのか分からず手も足も出なくて当然です。

目に見えない病気の手強さは、そこなのです。

転んで足にあざが出来ていれば、そのあざを見れば何をしてあげればいいか、順調に回復しているかは一目瞭然です。

しかし精神疾患は部分的な症状が表に出ることはあっても、全体像はつかみきれません。家族なら尚更です。主治医ではないのですから。

③先生も相談先もいない

家族の辛いところは、この悩みに対して明確に道を示してくれる先生や相談先が中々見つからないことです。

病気の症状についてなら病院に相談出来ます。

本人が会社に出社出来なくなったら、まずは直属の上司に相談しますよね。

しかし「家族がうつ病になって辛い」という悩みは、どこへ相談すればいいのか、どこなら聞いてくれるのかが分かりません。相談先を間違えれば「そんなこと言ってないであなたが頑張るのよ」と言われます。その人にしてみれば励ましたつもりかもしれませんが、どうしたらいいか分からず途方に暮れている側にしてみれば、門前払いを食らったように感じます。

家族側にはやらなければいけない役目とタスクと責任が山積みになる上に、どうしたらいいか、を相談する先が分からない、という二重の悩みが起こるのです。

④出来ることの棚卸を早い段階から始める

自己認識の壁を乗り越えるためには、「自分が出来ること」を改めて見直すことが必要になります。

うつ病の家族に何が出来るのか、のように限定する必要はありません。

生まれてから今までの自分が達成したこと、実績、成果

普段から問題なく出来ること

好きだから苦痛ではない作業

ストレス解消、リラクゼーション方法

などを振り返ることで、「自分に出来ることは何もない」という思い込みの壁がどんどん薄く低くなります。

そして自分自身を棚卸する中で、過去の困難を乗り越えた時のパターンも思い出せます。更にはどんな時にどんな人が自分を手助けしてくれたか、自分はどんな方法でSOSを出したか、なども思い出せます。これも立派な「実績」です。

家族がうつ病になった、という突然起きた困難で、一時的に視界不良になっていただけだ、と気づくことが出来るでしょう。

3.2つ目の壁:社会・周囲との関係

①急に社会が狭くなったように感じる

家族のうつ病発症を前にして何をしたらいいか分からない、と思ったら、咄嗟に誰かを頼ろうと考えます。非常に健全な発想です。

しかしここで足が止まります。

「誰に頼ればいいのか」が分からなくなってしまうのです。

心配をかけたくない、自分に出来ない無理難題を要求されたらどうしよう、と考えてしまったり、うつ病になったことを本人が口外して欲しくないと考えるケースもあり得ます。

そうすると、今まで意識すらしてこなかった第三者との繋がりが、急に希薄になったように感じてしまいます。

自分にとっての「世界」が、自分と家族だけになったような錯覚に陥ります。

②自分が心から信頼できる人が明確になる

それでも自分だけで抱え込み続けるのは限界があります。どこかでぽろっと悩みや愚痴がこぼれることもあります。

そうしたときに、自分が本当に信頼していた人は誰なのか、が分かります。

不思議と、肉親や長年の友人、会社の上司などではなかったりします。

最近知り合ったばかりの趣味を通じた友人だったり、普段は挨拶くらいしかしないご近所の奥さんだったり、本人の通院先の受付の人かもしれません。

相手が良い人だから、とかそういうものでもなかったりします。

今の自分が求めているものは何なのか、や、自分が一番信頼できる人は誰なのか、が明確になります。

親しさとはまた別の関係です。

③「未知」への偏見の恐ろしさ

逆に今まで親しかった人が「うつ病」をトリガーにして遠ざかっていくことも起こりえます。

精神疾患は目に見えません。そして人によって症状は様々です。

更にライフイベント(人生上の大きな出来事)をきっかけとして一時的にうつ病になった人もいれば、その他の要因や生育歴等から慢性化しているうつ症状などもあります。

その全てを「うつ病」と一括りで理解されていることがほとんどです。症状は個別なのですから仕方がないことかもしれません。

時折ニュースやテレビ番組などでうつ病の情報と接するだけではほぼ「未知」と言ってもいいでしょう。そうした人たちは悪気はなくてもどこかに思い込み、強い場合は偏見を持っていることもあります。

その思い込みから発した一言が、うつ病患者本人、そしてその家族を大きく傷つけることがあります。一度でもそうした経験をすれば、より一層家族の中だけに閉じこもる傾向が強くなるでしょう。

④家族がうつ病になった、という現状をどう受け止めるか

社会や周囲との間に現れた壁を乗り越えるためには、まずは家族自身が現状(家族がうつ病になった)をどう受け止めるか、を考えることをお勧めします。

もちろん辛く不安ばかりであることは変わらないでしょう。

周囲に頼れ、と言われたところで、最後の最後は自分達家族がどうにかしなければいけない、という現実もあります。

それならば面倒な手間をかけて第三者の理解を求める必要はないのでは、と思うかもしれません。

ただ、心の中で少しでも「うつ病になったのは悪いことだ」という気持ちが残っていると、周囲との間にある壁が、今度は内側=自分達側へ向かって厚く迫ってきます。

家族がうつ病になったことは辛く苦しい現実ではありますが、悪いことでも間違っていることでもありません。環境とのズレが病気を引き起こすほど大きかったことで起きたアクシデントです。

自分達を責める気持ちがあるなら、少しずつでも減らしていきましょう。

4.3つ目の壁:情報取得

①知らなければ探せない

冒頭でもお話した通り、必要な情報がすぐに手に入るか、というと必ずしもそうではありません。

むしろ不安感や不足感を煽る情報ばかりが流れ込んでくるように感じてしまいます。「あれもこれもやらなければ」と思ってしまい、自分が疲れ果てて終わってしまうことも少なくありません。

先ほどお話した自立支援医療もそうですが、例えば障害者雇用や、64歳未満でも条件によっては介護保険が使えるとか、働いていても障害年金を受給できるとか、想定していなければそもそも調べようとも思わない情報はたくさんあります。

今接している情報が全てだと思わないことが第一歩です。

②知らないままだと悩みが深くなって損をする

本当は自分の悩みを解決してくれる支援制度があるのにそれを知らないまま過ごしていることで、「この悩みはこれからも解決しないのだろう」と思い込んで更に悩んでしまったり、金銭面などで明確に損をしてしまうことがあります。自立支援医療や、会社を休職するときの傷病手当金などは分かりやすい例でしょう。

私自身も経験があります。夫が就労出来ず私が収入のメインになってしばらくの間、夫を社会保険の「一号」にしたままでした。私の扶養対象として「三号」にしてしまったほうが色々お得なのに、その違いを知らなかったのです。

知らないことは悪いことではないけれど、どこかで損をしてしまうという事実があります。

③どこから情報を得るか、を吟味する

とはいえ情報はどんなものでも役に立つか、というとそうとも言えません。誰が発信しているか、が、今は何より大事と言っていいでしょう。

その「誰が」も、全てが悪意があったり誤情報だったりするわけではありません。発信者の善意だったり何かしらのエビデンス(裏付け、根拠)に基づいている情報も多いです。

しかし「家族がうつ病になった」という困難の中で不安に囚われている場合、「何が信用できる情報なのか」よりも「自分(達)にとってお得な情報は何か」を求めてしまいます。それくらい苦しく、サポートが欠乏しているとも言えます。

自分のアンテナに引っかかった情報は、その発信者や他にどんなことを発信しているのか、なども含めて吟味する余裕が必要です。

④入り口は本人の主治医と市役所

どこの情報が信用できるか分からないかもしれませんよね。それも当然の悩みです。

まずはベースになる知識が必要です。それが主治医と市役所です。

病気や治療など、医療についての情報のベースは、本人を直接診てくれている主治医から得ましょう。色んなお医者さんがいると思いますが、家族として読んでおいた方がいい本はありますか? みたいに聞いたら何か教えてくれるはずです。普段本人に対してしてくれるアドバイスも十分ベースとなりえます。それも含めて最初のうちは可能な限り通院には同行しましょう。

福祉制度やサポートについて知りたいときは、住んでいる地域の市役所が入り口になります。今の福祉制度の中心は市区町村です。そこからより専門性が高い、都道府県に1か所ずつ設置されている「精神保健福祉センター」などを紹介されたりします。まずは市役所を頼りましょう。

それぞれにベースとなる知識を得ることで、今後接する情報への信頼度を自分で判断出来るようになります。

5.家族が先に壁をクリアする

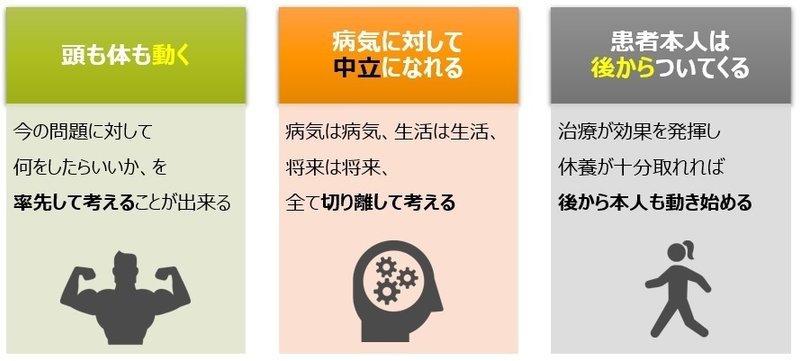

①患者本人ではないから頭も体も動く

病気と直接向き合うのは、患者本人と主治医です。家族の関わり方は病気の治療を受けて療養する本人を支える、間接的な関わり方です。

そして家族は患者本人ではありませんから、病気の症状は持っていません。本人のことを誰よりも心配しつつ、頭も体も健康な人と同様に使うことが出来ます。

家族がうつ病になったからといって、自分までうつ病になったわけではありません。悩みは大きくても活動できるし考える力もあります。

家族の状態を自分のことのように錯覚せず、そこは切り離して考えましょう。

切り離して考えることで、今の問題に対して何をしたらいいか、を率先して考えることが出来るようになります。

②患者本人ではないから病気に対して中立になれる

病気を患っている人にしか、その病気の辛さの本質は体験出来ません。そばで見て誰より心配しケアしているとはいっても、うつ病によってやる気も幸福感も根こそぎ奪われた状態を実感することは難しいです。

でもだからこそ、病気に対して中立になれます。

状態が回復するまで一定期間かかると分かったら、ではその間何をすればいいか、を、冷静に考えて判断しましょう。

うつ病の症状で思考力が低下している本人には出来ないことです。本人は病気やその原因に対して憤りや怒りを感じて冷静になり切れません。それは当たり前のことです。

家族は良い意味で患者本人ではない「他者」です。病気は病気、生活は生活、将来は将来、全て切り離して中立の立場で向き合いましょう。

③患者本人は後からついてくるから焦らない

一生懸命頑張ることで、もしかしたら「私のことじゃないのに、本人は何もしていないのはどうして?」と考えてイラっとしてしまうかもしれません。

しかしあまり思いつめないようにしましょう。

先ほどもお話したように、病気のせいで思考力も体力も活動性も低下しているだけなのですから、治療が効果を発揮し休養が十分取れれば後から患者本人も動き始めます。

辛い時は「今」が「永遠に続く」と思い込みがちです。しかし状況は一定ではありません。必ず変化します。

後から患者本人もついてきてくれますから、焦り過ぎないようにしましょう。

6.今から出来る壁のクリア方法

①自分の悩み・辛さ・どうなりたいか、を知る

「家族がうつ病になった」という未知の体験の中では、「どうすべきか」を求めてしまいます。

しかし、どうすべきか、は意外と単純です。どんな本やサイトにも書いてあるように『本人に寄り添って共感しましょう』です。

問題はそれをどうやって具体的な行動で実現するか、ですよね。

そして人間は、自分が「どうしたいか」からしか動くことは出来ません。

どうしたいか・どうなりたいか・どうありたいか、の上に、「どうすべきか」「何を選べばいいか」が成り立つのです。

そして「どうしたいか」の方向を決めるためには、自分が本当に悩んで辛いと思っていることは何か、を知る必要があるのです。

自分の辛さ・どうなりたいか、を知るための方法は複数ありますが、私がおすすめしたいのは「ジャーナリング」です。

やり方はノートとペンを用意し、一つテーマを決めて5分/10分など時間を決めて思いついたことをひたすら書き続ける、というものです。

書いたものは基本誰にも見せません。書いているうちにテーマからずれても問題ありません。むしろズレた先に「自分がどうなりたいか」が現れてきます。

自分の悩みと「どうなりたいか」を明確にしたその先に、具体的な行動プランが見えてきます。

②自分の悩み・辛さ・どうなりたいか、を発信する

自分の悩みや「なりたい像」が分かってきたら、それを外部へ向けて発信しましょう。

SNSでもいいし、匿名の掲示板でもいいし、友達やきょうだいに愚痴るのでもいいでしょう。

それによって必要な情報が集まってきます。

集まって来た情報は、そのまま活用出来るものもありますし、さらに次の情報への手がかりかもしれません。

情報とは数珠繋ぎです。きっかけがあればそれを元に調べたり訊ねたりしながら、本当に自分にとって手助けになるものにたどり着きます。

その出発点が「自分の悩み」の発信です。

③身体の健康は心の安定

自己認識を捉え直し、周囲との関係を見直して、本当に役に立つ情報を手に入れるためには自分自身が健康で余裕のある状態を保つことが必要です。

心の余裕、と考えてしまうと、「家族が病気なのに余裕なんか持てるはずがない」と考えてしまいますよね。そのお気持ちはよくわかります。

なので心ではなく身体の健康から整えていきましょう。

✅睡眠時間を7時間確保

✅寝スマホNG

✅1日1.5ℓのミネラルウォーターを飲む

✅ぬるめの湯に15分以上入る入浴習慣

✅1日30分以上歩く

色々ありますので出来ることだけでも十分です。身体が健康であれば、心にも良い影響が必ず現れます。そして身体への対策は目に見えるので取組みやすいです。家族である私たちが続けることで、そのうち患者本人も真似し始めてくれる可能性もあります。

7.まとめ

3つの壁:自己認識、周囲との関係、情報取得

自己認識の壁は自己分析で乗り越える

周囲との間に出来た壁を乗り越えるためには、現状の捉え方を見直す

情報取得は信頼できるベースの知識を持つことが必要

病気ではない家族が先に壁をクリアする

今から出来る対策は、ジャーナリング・悩みの発信・身体の健康ケア

家族がうつ病になった、という現実は、想像している以上に同居家族(ケアラー)に重くのしかかります。なぜ自分がこんなに辛い思いをしなければいけないのか分からなくなり、何もかも放り出したくなるでしょう。

放り出してしまうことが悪いとも、私は実は思っていません。

大事なのは「自分が本当にどうしたいか」を見極めた上で判断することです。

今回ご紹介した3つの壁は、その判断を狂わせます。後から後悔するような決断を迫ってくることもあります。

自分自身が後悔しないためにどうしたいか、を、壁を乗り越えた先で一緒に考えましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?