林業経済学会における尊厳否定行為と、「林業経済学とは何か、どうあるべきか」について

私は、林業経済学会において、数次にわたり深刻な尊厳否定行為(ハラスメント)を受けた。その中で最も明白なのは、筆者が林業経済学には「コア」「スタンダード」「ディシプリン」「教育システム」のいずれもが欠如しているという現状に対する問題提起を続け、 2022年3月に「林業経済学を問い直す:林業経済学とは何か、どうあるべきか」と題する意見論文を学会誌に投稿したところ、匿名査読者より「林業経済学に向き合お うとする誠実な態度、真摯な姿勢を欠き、独りよがりかつ稚拙である」「床屋談義」「経済学の標準的テキストさえ、せいぜい目次を眺める程度で、ほとんど内容については読んでいないのではないか」(全て原文通り)などと中傷を受け、その根拠を示す旨の申し立ては無視されたことである。

このような対応には、言いようも逃れようもない苦しみを感じている。

林業経済学会が、名称と実質の乖離、「コア」「スタンダード」「ディシプリン」「教育システム」の欠如、組織の存在意義の不明化、といった問題の存在を知りながら、度重なる問題提起を無視してまで放置し続けているのは、犯罪的である。

当該の原稿は、筆者なりに悩み、考え、一行一行練りに練って作成したものである。切れば血が出るほどいとおしい文章である。この文章は、どうせ二度と社会に公表されることはないだろうから、ここで発表することにする。

ここで発表したとして、私が読んでほしいと思っている人が読むことも、この文章によって何か現実が変わることも、きっとないだろう。

また、この文章をここにこのような形で発表することにも、ためらいを感じる。この文章を読んで、また中傷を受けるのが怖い。この文章の読者が、私に低い評価を下すような気もする。

でも、このままでは私の気持ちはどうせ決して晴れることがない。意を決して、ここに発表することにする。文章は、ほとんど投稿原稿の通りである。

本稿についての意見等は、筆者まで連絡されたい。

なお、本稿の前半部は、大幅に改稿の上森林応用研究誌に投稿した。(https://www.jstage.jst.go.jp/article/applfor/32/1/32_21/_article/-char/ja)

また、Noteではやや見づらいから、PDFもアップする。

「林業経済学」を問い直す:林業経済学とは何か、どうあるべきか

峰尾恵人

Reconsidering “Forestry Economics”: What is forestry economics in Japan and what should it be?

MINEO Keito

要旨

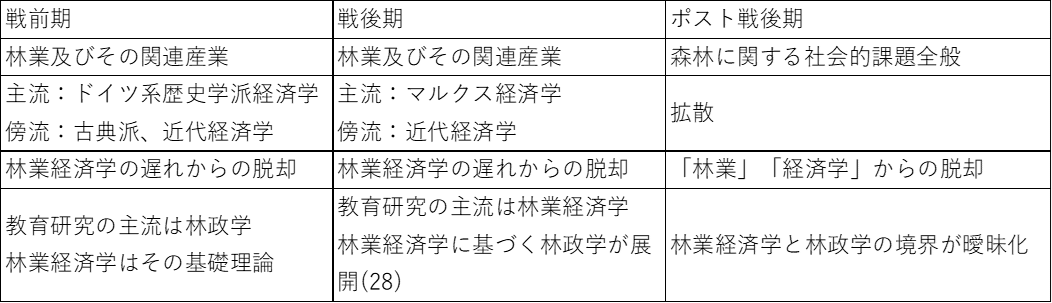

林業経済学とは何か、そしてそれはどうあるべきか。歴史への注目によってこれらの問いに答えることを目的とした。日本の林業経済学は、戦前期、戦後期、ポスト戦後期の3期に分類できる。ドイツ系歴史学派を方法論的主流とする戦前期林業経済学は、人的断絶によって戦後に継承されなかった。戦後、マルクス経済学を方法論的主流、近代経済学・計量経済学を傍流とする戦後期林業経済学が成立した。これら二つは、産業としての林業を対象とし、林業経済学が他分野に比べて「遅れている」との認識に根差すものであった。1990年代から2000年代にかけて、そうした枠組みでは森林と人間社会との幅広い関係を捉えられないという認識の下で、狭義の林業経済学の縮小と、方法と対象の拡散を特徴とするポスト戦後林業経済学が登場した。こうした動きは、林業の国民経済における比重や林業への社会的関心の低下への対応でもあった。ただ、近年林業に底打ちや新たな展開の兆しが見られ、今後狭義の林業経済学への社会的要請が高まるものと考えられる。これからの林業経済学は、多核的で開かれた学問領域としての仕組みづくりと、名称と実質の乖離への対応が必要である。

キーワード:林政学、森林政策学、林業経済学史、学説史、学問のアイデンティティ・クライシス

I はじめに

日本における森林や林業に関する人文・社会科学的研究の専門学術組織として、林業経済学会と林業経済研究所の2つがある。また、両者の発行する『林業経済研究』と『林業経済』の両誌が、森林や林業に関する文科系の専門学術誌である。林業経済学会および『林業経済研究』は「林業,林産業,山村さらには人間と森林との幅広いかかわりに関する社会科学および人文科学の理論的・実証的研究」(1)、林業経済研究所および『林業経済』は「森林・林業・林産業の社会経済活動全般に関する調査・研究」(2)を扱うものとしており、現在の日本では、森林や林業に関する文科系の研究全般が「林業経済学」の名の下で行われている。

ただ、林業といえば森林を仕立てて木材を生産する産業、経済学といえば財やサービスの生産、分配、消費に焦点を当て、経済学として体系化された社会科学の一分野を指すのが一般的であり、林業の解釈には幅があるとしても(3)、経済学が人文・社会科学的研究全般を指すことはない。また、農業経済学が扱う食料、農地、農村といった対象は、農業という産業なしに存在しえないから、「経済学を中心とする人文・社会科学」を方法とする広義の農業経済学(日本学術会議農学委員会・食料科学委員会合同 農学分野の参照基準検討分科会2015)が、農業 “経済学” と称することに大きな違和感はないが、林業経済学の扱う森林や山村の問題には、林業が介在しない場合が少なくない。現在の「林業経済学」は名称と実質が乖離している。また、「林業経済学」を冠する教科書ないし入門書は久しく出版されていない(4)。

一方で、「森林政策学」や「林政学」を冠する教科書が数多く出版されてきた。また、日本森林学会大会においては、社会科学的な研究報告は「林政」部門で行われている。これらの定義や林業経済学との関係付けは論者によってさまざまであり、初学者や分野外の人々の混乱に拍車をかけている。

学問としての林業経済学や、組織としての林業経済学分野のあり方をめぐっては、これまでも議論がなされてきた。林業経済学会における、学会の名称とあり方に関する特別委員会報告(学会名称・学会誌のあり方等検討特別委員会2009、以下特別委員会2009と標記する。)はその一つの到達点であり、また2011年林業経済学会春季大会シンポジウムはこれを踏まえたものであった(2011年春季大会運営委員会2011)。ただし、この議論は、林業経済学における「コア」「スタンダード」「ディシプリン」の喪失という課題を提起して途絶した(5)。これらの喪失は学問の根幹にかかわる深刻な問題である。

筆者は、育成に複数世代を要する伝統木造建造物用材の確保策という、これまで林業経済学分野で扱われてこなかった課題への関心からこの分野に足を踏み入れた。従って、自分の関心に重なる先行研究は分野内外に存在せず、特定の課題に関する何らかの先行研究やその蓄積を入口として徐々にこの分野のことを理解していくのではなく、いきなり「林業経済学とは何か」という問いに直面した。土屋俊幸と柿澤宏昭による林業経済学会会長挨拶(6)では、林業経済学という名称を超えて、森林と社会にかかわる幅広い研究を取扱い、自由闊達な議論が行われていることがこの学会の特徴である、と述べられていたが、実際には「木が育つころには日本がなくなっているのではないか」といった暴論や、「日本は所有権が強いから無理だ」「そのような木材は奢侈品だから重要性は低いのではないか」といった、研究の意義を頭から否定する意見を投げかけられることがしばしばあり、なぜ議論がかみ合わないのか悩まされることが少なくなかった。

他分野に目を向けると、農業経済学分野では学問や組織のあり方について議論が重ねられている(7)。商学、行政学、公共政策学では、「アイデンティティ・クライシス」と向き合う論文や学術書が発表されている(8)。文化経済学分野では、20周年記念誌や教科書において文化経済学という語句や欧米の研究動向と日本の文化経済学との乖離の現状とその原因が説明されている(文化経済学会<日本>編2016, 後藤・勝浦編2019)。

林業経済学分野においては、1990年ころから2000年ごろにかけて学問や組織のあり方に関する議論が活発になされており、2000年代の学会名称・あり方論は名称と実質の乖離を解消しようとする動きでもあったが、この途絶以来、林業経済学の名称やあり方に関する議論が行われることはなくなってしまった。持続可能性が社会の現実的な制約条件として認識され、森林・林業の関係者が、多様な主体とともに次世代の森林や林業、山村をいかに構想し、作り上げるか、という課題に向き合う段階に入っている。こうした中で、林業経済学とはどのような学問であり、それは今後どうあるべきか、という問いはいよいよ切実になっていると考える。また、1990年代から林業経済学のあり方を議論し、今日の「林業経済学」を作り上げてきた世代の引退が近づきつつあり、世代間対話を行う時間的猶予はさほど長くない。

本稿では、以上のような背景と問題関心の下で、林業経済学とは何か、今後どうあるべきかという問いに一つの答えを出すことを目的とする。

II 方法

本稿では、歴史への注目という方法によって目的に接近することとしたい。林業経済学分野では、自らの学術動向の総体を客体化し、整理するという意識がきわめて希薄であり、学説史的研究がほとんど見られない。このことが、従来林業経済学分野における名称やあり方に関する議論が内輪的なものに終始してしまった一因と考える。

特に重視したいのが、戦前期の林業経済学の動向の解明である。これまで、林業経済学分野において、戦前期の林業経済学的業績は、十分な検討を加えられないままに低く評価されてきた(例えば塩谷1949、高野1966、半田1977)。土屋俊幸や柿澤宏招の林業経済学会長挨拶(9)には、「森林・林業を対象に社会科学的視点から研究を行う分野としては、戦前から林政学があったのですが、その官房学的、体制内的体質を批判し、経済学理論に基づいた科学的分析から政策を批判的に検証していこうという運動が若手研究者を中心に拡がり、その主導的組織として生まれたのが林業経済研究会でした」という文言がみられる。また、林業経済学会名称・あり方論の一つの到達点である「『林政学』宣言」(特別委員会2009)は、「林業経済研究会が設立された当時の先輩たち(中略)は、それまでの、国の政策に無批判な「林政学」を糾弾する一方で、現状を鋭く分析し、新たな政策の方向性を提示するための武器として、「林業経済学」を措定し、その武器を磨き、現状分析、政策批判の鋭さを競う場としての研究会を立ち上げた」と述べている。ただ、このような通説は正しいのだろうか。林業経済学分野には、一般経済学分野(日本経済学会編2010 , 池尾編1999, 池尾2006)や農業経済学分野(逸見・梶井編1981 , 清水2019)のような客観的かつ体系的な学説史研究が見当たらず、林業経済学の先駆者とみなされた服部希信に対する再評価(加藤1983)が辛うじて見受けられる程度である。戦前期の林業経済学の動向に光を当てることを本稿の第一の課題とし、戦前期の林業経済学が戦後に継承されなかった理由についても考察したい。ただし、筆者は学説史を専門とするわけではないため、それぞれの文献の内容やその学術的背景や社会的背景との関係の考察には最低限のみ立ち入ることとする。

その上で、戦前期、戦後期、そして現存する林業経済学の特徴を検出し、それらを比較することによって、林業経済学とは何かという問いに答えることを第二の課題とする。この比較を行う際には、それぞれの時期の先駆者による林業経済学への問題意識がどのようなものであったのか、という点に注目したい。先駆者たちの問題意識は、経路依存性によりその後の林業経済学の展開に影響を及ぼしたと考えられるためである。

以上の検討を踏まえて、林業経済学の今後のあるべき姿について検討し、答えを提示することを第三の課題とする。

III 戦前期の林業経済学の動向

19世紀末

筆者の知る限り日本の林業経済学に関する最初の和文文献は、山林局蔵版『一国山林経済学』(山林局蔵1879)であり、これに次ぐものとしてウェーベル著・望月常訳『森林経済論』(ウェーベル著・望月訳1896)が挙げられる。両者から、「山林経済学」「森林経済学」が林学の導入初期から講じられていたことが知られる。

序文によれば、『一国山林経済学』は、カルル・フィシュパフの『樹林学講義』の一部を首藤諒が訳したもので、経済学と銘打ってはいるが、巻の1の題目は「山林刑法事務」、巻の2は「山林警察」、巻の3が「林租」であり、森林警察論と森林租税論に関する内容がほとんどである。

『森林経済論』は、前書きに「ローライ氏」編集の「ハンドブッフ・デル・フォルストウィッセンシャフト」第1巻「ジー・アウフガーベン・デル・フォレストウィッセンシャフト」を訳したものとあるが、原本が不明である。筆者の調査によれば、これはTuisko von Lorey編“Handbuch der Forstwissenschaft” (『林学ハンドブック』)第1巻 “Forstliche Produktionslehre I”(『林業の生産理論I』)のうちRudolf von Weberによる第2章 “Die Aufgaben der Forstwissenschaft: Allegemeine Erörtrungen über die Ziele und Mittel der forstlichen Produktion”(『林学の課題:林業生産の目的と手段に関する一般的説明』 (von Weber 1888) に相当する。また、訳者の望月常と、1887年から1895年まで東京農林学校・帝国大学農科大学で林学を教えたミュンヘン大学出身のドイツ人教師グラスマンによる序文が添えられている。この序文によれば、本書は、当時学問の分化が進みつつあったドイツ林学の最新の教科書を、グラスマンが1895(明治28)年に帰国する前に、望月が彼の指導を受けながら翻訳したものである。

構成は、「ヨーロッパ森林の地理的分配および歴史的本源」、「森林の公安的効用および森林経済の国家的要点」、「個人経済を主眼とする森林経済」の三部からなり、第1部は歴史学派経済学、第2部はドイツ官房学的林政学、第3部は森林経営学を理論的基礎とするようである。全体に技術論、政策論、経済論が未分化な印象があるが、第1部には歴史分析・統計分析の重視、スミス流自由放任の批判、国民精神への注目など、ドイツ歴史学派経済学の影響を見て取ることができ、『一国山林経済学』よりは経済学寄りの内容である。ただし、経済学に純化された内容でもない。20世紀初頭

この時期の文献として、川瀬(1908)『林業経済』、小出著(1910)『林業経済本論』、川島著(1917)『林業経済及林業政策 上巻』、薗部・藤井著(1928)『林業経済大要』、ゴードベルゼン著・太田訳(1933)『林業経済学原理』が挙げられる。川瀬(1908)および薗部・藤井(1928)は、19世紀末の文献と同様に、経済学における諸概念を簡略に解説しただけという印象を受けるが、その他は経済学の文献を引用し、当時の経済理論を一定のレベルで踏まえている。ここでは、小出と川島の経歴と著書の内容に注目する。

小出(1910)は、小出が東北帝大農科大学在職中に北海道で出版されており、そこでの教科書であったものと考えられる。前書きには、林業を理解するためには経済学が必要不可欠であるにもかかわらず、講師・生徒とも林業と経済学とを結びつけて講義・理解できていないのは残念であり、この欠点を補うために普通経済学と林業との関係を明らかにしたい、という趣旨の問題意識が述べられている。

構成は、価値と価格、生産の概念、生産要素としての労働・資本・土地などの事柄について章を立て、各章ではまず一般的なことを述べてから林業について述べる、というものであり、その理論的基礎は田島錦治、津村秀松、小川郷太郎、チューネン、マルクスといった経済学者と、エンドレスやマルチン、シュワバッハ、ハイヤーなど古典林学者の学説によっている。田島や津村などの社会政策学会系の経済学者の書物を通じて当時の経済理論を多く取り入れていること、主観価値説に立つこと、マルクス『資本論』を引用して剰余価値理論を紹介していることが注目される。

川島(1917)は、前書きによれば、本書は川島の鹿児島高農での林政学の講義内容をとりまとめたものである。出版の背景について、従来林学体系の中に林業経済学はなく、経済学的なものは林政学に包含されてきたが、経済学が進歩する中で経済原論と経済政策は当然区別するべきであるという意図から林業経済論と林業政策論に分けて書物をまとめたという。

構成は、「林業の生産要素」「林業の企業」「林業の純収益」の3章からなる。一般経済学分野で参考にした学者の名前として、海外ではロッシャー、ワグナー、シュモラー、コンラード、フィリポウィッチら、ドイツ新旧歴史学派を主とするドイツ語圏の経済学者の名が、国内では金井延、福田徳三、津村秀松、河田嗣郎の社会政策学会系経済学者の名が挙げられているほか、本文中にはマーシャル(ケンブリッジ学派)やブレンターノ(ドイツ新歴史学派)、チューネン(ドイツ経済地理学者)の名も見受けられる。林学分野で参考にした学者の名前としては、林政学のエンドレス、シュワバッハ、レール、森林較利学のマルチン、森林経理学のグーテンベルク(いずれもドイツ語圏)および東京帝大農科大学の川瀬善太郎、本多静六が挙げられている。ドイツ語圏の経済学、ドイツ語圏の影響を強く受けていた日本の社会政策学会系の経済学と、ドイツ語圏の林学の影響を強く受けている点は小出の教科書と同様である。

小出や川島には、林政学の一分科としてではなく、その基礎理論としての林業経済学を構築しようとする姿勢がうかがえる。1930年代の動向

1930年代になると、論文類の発表が盛んになってくる。多くの論文を残し、林業経済学の先駆者と評価されてきた服部希信は、望月常、小出、川島より一世代若く、京都帝国大学農林経済学科出身であり、留学経験はない。東京帝大林学科出身で西洋への留学を経験した彼らとは異なる経歴である。

服部は教科書を残していないが、論文集(服部1940)があり、そこに収録された論文では欧米の一般経済学者であるジョン・ベイツ・クラーク、チューネン、ビュッヒャー、日本の経済学者である高田保馬、日本の林学者である薗部一郎、ドイツ語圏の林業経済学者であるゴードベルゼン、ケストラー、ハッスラッヘル、日本の農業経済学者である東畑精一、黒正巌、大槻正男の著書を引用している。小出や川島よりもドイツ語圏の経済学に依拠する部分が少なく、特に新旧歴史学派の影響はあまり感じられない。その分日本の農業経済学に依拠する部分が目立つ。

その他の論文についても、代表的なものを取り上げて簡単に整理しておきたい。

望月(1933, 1934)は理論研究であり、望月(1934)は経済学では、スミス、マルクス、ワグナー、ベーム=パヴェルグ、メンガー、フィリポウィッチ、アモン、ヴィーザーなどが、林学では、ゴードベルゼン、ウェーベル、エンドレス、デール、メーラー、ローライなどが引用されている。いずれも原著を参照したものと思われ、彼の言語力の高さと博識が伺われる。

三井(1935)は、木材価格の統計的研究における予備的検討として、木材価格指数作成時の基準期間を論じるものである。一般経済学分野の河津暹、蜷川虎三、柴田銀次郎、アーヴィング・フィッシャー、豊崎稔、河田嗣郎、田村市郎、高田保馬らの著書が引用されており、林学分野からの引用はない。この論文には当時発達しつつあった経済学系の紀要論文も引用されており、日本における計量経済学の発展を踏まえた業績として評価できる。

望月(1929)三井(1933)は実証研究であり、引用文献は多くないが林産物の計量経済分析の最初期の例である。

植村(1936)は「狭義の林業経済は林業経営の収支計算である。林業の収支計算は林業較利学の教うる所で」という冒頭から始まり、林業較利学説を検討した上で、東京府西多摩郡における林業利回りの試算結果を紹介している。また、江戸時代の林政思想についてもいくつかの文献を紹介している。この内容は、現在の経済学に相当する公経済学ではなく、現在の経営学(経営経済学)に相当するものであるが、林業較利学の日本的展開の一側面を示す特徴的な文献であるとともに、この時期にあっても、公経済学と私経済学を区別しない論者が存在したことが知られる。

このほか、この時期には研究成果の発表の場として、1936年から論文誌『林業経済政策資料』が刊行され、服部希信らによる林業経済学的成果が出版されたが、戦時期への移行に伴って刊行は途絶した。戦前期と戦後期の断絶の理由

以上のように、林業経済学は、19世紀末にドイツ古典林学体系における林政学の一分科として輸入されたことに端を発し、1910年代には経済政策学たる林政学の基礎理論としての林業経済学の確立を目指す意識を持つ日本人の手による教科書が複数刊行されていた。1930年代に入ると論文が刊行されるようになり、それらは欧米の経済学や、発達しつつあった日本の経済学の動向を反映し、古典的林政学の守備範囲から離れて、経済学の林業部門への応用を目指すものであった。一言でいえば、量的には少ないながらも、日本における経済学の発達の影響を受けながら、林業経済学は確実に発達を遂げていた。では、戦後期以降において、戦前期の林業経済学が低く評価されてきたのはなぜだったのであろうか。林業経済学分野における戦前期と戦後期の断絶は一般の経済学や農業経済学(日本経済学会編2010, 逸見・梶井編1981)と比べて際立っている。

第一に、レベルの高い林業経済学が、当時の林学の中心地であった東京帝国大学で講義されなかったことである。1932年東京帝大学林学科入学の飯島富五郎(1978)は、戦前期における東京帝大での経済学教育について、①農学部生に一般教養として講義された経済原論は、農林業との関係を理解できなかった、②森林経理学や林業経営学で経済に関係する話があったが、学問としての体系性を備えていないように感じられた、③林学体系の中で純粋に経済的側面を取り扱う学問である林政学の講義は、担当教員の薗部の都合で休講が多かった上に、経済理論について納得のいく説明がなされなかった、と述べている。なお、高い水準の教科書を残していた小出と川島は、地方を拠点としていた。両者の教科書の印刷地はそれぞれ札幌と鹿児島で、川島(1917)は非売品であった。

第二に、人的断絶である。一般経済学や農業経済学分野においては、逸見・梶井編(1981)における東畑精一(10)の回顧のように、戦前期に活躍した学者らが戦後も一定の存在感を持っていた。一方で、林業経済学分野では戦前期世代の多くが戦中・戦後にかけて逝去している。教科書類を翻訳、執筆した望月常は1921年に(11)、小出は1926年に(12)、川島明八は1948年に(二戸市立二戸歴史民俗資料館編2008)逝去した。多くの論文を残した服部は1939年に早逝している(兼岩1983)(表1)。また、川瀬は1932年に72歳で、薗部は1950年に69歳で逝去した(13)。太田信孝は、1950年ごろを最後に『山林』誌に名前が見えなくなる。三井鼎三は例外的に1970年代まで森林経営論や海外林業事情などについて論文を残している(三井1973, 三井1974)が、戦前期の林業経済学について目立つ議論は行っていない。戦後の林業地代論争に林業経済学分野から参加したのは島田錦蔵であった(林業経済学会編2006)が、彼の専門分野は山村社会論を基礎とした林政論であり、林業経済学に業績を残していたわけではない。

第三に、マルクス経済学側とのイデオロギー的摩擦である。マルクスは、ドイツ歴史学派経済学や官房学に批判的であった(14)。またマルクス主義経済学が、労働者を重視する立場に立ったことからも、為政者の立場から組み立てられた官房学とは相性が悪かった。

なお、ここまで論じた断絶はいわゆる近代経済学派には当てはまらない。近代経済学的林業経済学は、戦前から現代に至るまで脈々と続いてきた(熊崎1967a)。

IV 3期の「林業経済学」の特徴と比較

戦前期

前章では、戦前期林業経済学の動向を概観した。ここで、その特徴について再び整理する。戦前期林業経済学は、ドイツ古典林学における林政学と未分化の状態で19世紀末に導入され、20世紀初頭には林政学の基礎理論として、産業としての林業を対象とする林業経済学の確立を目指し、日独の歴史学派経済学の影響を受けた教科書が出版された。1930年代以降、計量経済学や近代経済学、農業経済学の影響を受けつつ林業経済学の日本的展開の兆しが見られたが、第二次世界大戦と担い手の逝去によってこの流れは戦後に継承されることがなかった。戦後期

戦前期、戦後期、ポスト戦後期のうち、圧倒的に多くの情報が蓄積されているのは戦後期である(15)。こうした文献を読み解くと、林政学との勢力関係の逆転と、マルクス経済学の主流化という特徴が指摘できる。

第一に、林政学との関係について、戦前期には応用領域である林政学が研究・教育の主流であり、林業経済学の勢力は比較的小さかったが、戦後期にはそれが逆転した。すなわち、林業経済学分野の研究者らは、『林業経済』誌や『林業経済研究』誌を成果報告の場として、林業経済学的方法論を用いた研究を進め、林政学(森林政策学)もこの林業経済学の影響を色濃く受けたものに変質した。つまり、戦前期には林政学が主流であり、その基礎領域として林業経済学が位置付けられていたが、戦後には林業経済学が主流であり、その強い影響の上に林政学が展開したということである(16)。

第二に、意外にもあまり明言されてこなかった(17)が、戦後の林業経済学分野の主流は、間違いなくマルクス経済学であった。林業経済学会編(2006)、特に第1部および第2部の冒頭は、マルクス経済学に触れたことがない初学者が読解することはまず無理である。林業経済学分野の諸業績も、大多数がマルクス経済学派の概念を用いたものである。

戦後期林業経済学のこのような特徴は、成立・展開期の時代背景の影響を色濃く受けていると思われる。第一に、林業経済学は遅れている、という関係者による認識である。先に引用した塩谷(1949)のような、林業経済学の遅れへの言及は戦後林業経済学の文献の至る所にみられる。もっとも、塩谷が模範として称賛した蜷川(1933)には、水産経済学は農業経済学や林業経済学と比べて遅れている、という記述があるから、林業経済学だけが非常に遅れていたというよりも、林業や水産業を対象とする経済学が、農業や商工業に対するそれらに比べて顕著に遅れていた、というのが実情であったように思われる。

第二に、全体として遅れているとみなされていた林業経済学に対する、マルクス経済学の急速な流入である。マルクス経済学は、戦前には政治的に抑圧されており、林業経済学分野にはほとんど導入されていなかったが、戦後になると日本全体にマルクス経済学が勢力を増し、林業経済学分野の教育の面では、学生の間に急速にマルクス経済学が浸透し、研究の面では、宇野弘蔵、大内力、鈴木鵠一郎、石渡貞雄といったマルクス経済学の大家が林業の研究に参加するようになった(林業経済学会編2006, 半田ら2017)。近代化が遅れていた林業・山村の事情からしても、歴史的動態に関する質的な議論を豊富に含むマルクス経済学の理論体系は、関係者の間で受け入れられやすかったものと考えられる。

その後林業経済学の対象と方法は広がっていくが、産業としての林業が対象の、狭義の経済学が方法の中心であったことは堅持された(18)。ポスト戦後期

ポスト戦後期林業経済学の最大の特徴は、対象と方法の拡散である。この拡散については、外延の拡大と言い換えることもできる。まずは、その拡散ないし外延化の状況について、それぞれの時代の林業経済学の動向を整理しようとする意図を持った特集として『林業経済』誌「林業経済学への招待」特集(1990-1991年)、林業経済学会大会シンポジウム「林業経済研究は森林セクターにどう貢献するか-気鋭の研究者はこう考える」(2011年)、そして『林業経済』誌「これからの林業経済学・林政学研究」特集(2017-2018年)を取り上げ、比較する(表2)。

「林業経済学への招待」には、林業地代論、ミクロ経済学的接近、木材産業論、国際林業論、林業史、林業労働論、熱帯林業論、森林系理論、森林資源・環境論、森林組合論と、古典的なものも含め様々なテーマがバランスよく含まれている。国有林野論と入会林野論、山村社会論以外の主要テーマは網羅されているといってよい。「林業経済研究は森林セクターにどう貢献するか」は、マクロ経済学的接近、マルクス経済学的接近、木材産業論、レクリエーション・ツーリズム論という構成であり、2000年代においてレクリエーション・ツーリズム論が隆盛したことを反映している。「これからの林業経済・林政学研究」では、三木論文はマルクス経済学的接近、藤原論文は熱帯林業論とオーソドックスなテーマであるが、森林利用学(鹿又論文)、森林計画学(當山論文)からの技術政策論が二報を占める。山下論文の入会林野論は林業経済学分野の重要な領域ではあるがそれまでの2つの特集には含まれておらず、前川論文の伝統工芸品政策論は、前川以前には林業経済学について扱われてこなかったテーマである。また、この特集にはミクロ・マクロ経済学的接近に関する論文が含まれていない。

「これからの『林業経済』誌を担う新進気鋭の若手・中堅研究者に、それぞれの分野の研究動向、議論や問題点 を独自の観点から整序し、著者による論評や将来の展望を加えた論文の投稿を呼びかけ、林業経済研究所 70 周年の道標とすることを企図」(藤原2017)した「これからの林業経済・林政学研究」に「外延的」なテーマを扱う論文が多いことは、若手研究者の一人である筆者の体感とも一致している。若手・中堅層において、国有林野論、森林組合論、林業労働論、木材流通論といったテーマを扱う研究者は少ない。

次に、こうした拡散・外延化の原因について、柿澤宏昭と船越昭二の説を参照して検討する。柿澤(1994)の主張は次のように要約できる(19)。戦後から高度経済成長期にかけて森林と社会の関係は木材生産を中心としたがゆえに、戦前の「官房学としての林政学」から脱皮して成立した森林を対象とする社会科学的研究が林業経済学であったが、1980年代後半から顕著になってきた森林と社会との関係の多様化に対して、この林業経済学の限界が明らかになってきており、林業経済学の総括と新たな学問的枠組みの追求、その再命名が必要である、というものである。ベテラン層からの問題提起としては船越(1999b)が挙げられ (20)、敷衍しつつ要点を述べれば次のようである。彼がこの分野の研究に足を踏み入れた戦後すぐの時期には、ドイツ官房学の流れをくむ林政学の限られた文献はあったが、林業の経済的性質に焦点を当てた体系的文献は存在しなかった。このような状況への「苛立ち」から戦後には応用経済学としての林業経済学や、それを基礎とする戦後の林政学が展開してきたが、その結果、林政学や林業経済学が林学や林業実務と遊離し、船越は「経済的営為としての林業、林産物の諸関係に研究対象を閉じ込めてしまい、森林と人間社会の関係まで包括し体系化する方法を見失ってきたのではないか」という反省を抱くようになった。林政学や林業経済学は、「次のステップ」に進む必要がある、というものである。

両者の筋書きは、かなり共通している。これらから読み取れるのは、ポスト戦後林業経済学における対象と方法の拡散は、従来の林業経済学(戦後林業経済学)が、狭義の林業経済学に閉じこもり、森林と人間社会の幅広い課題を分析することに限界があった、という認識への反動として生じたということである(21)。

このように生じた方法と対象の拡散の結果として生じたのが、分野内の研究者間で議論が成り立ちにくくなるという課題であった(大地2003, 藤原2003, 御田2005, 林業経済学会編2006)が、個人や研究室の努力によって何とかなる、何とかすべきであるという楽観的な多様化肯定論が根強く存在し(藤原2003, 特別委員会報告2009)、決着はついていない。また同じく発生した名称と実質の乖離についても決着はついておらず、結果的に現状が追認された状態となっている。

この名称と実質の乖離により、「林業経済学」と「林政学」の境界があいまいとなったこともポスト戦後「林業経済学」の特徴である。例えば、「新『林政学』宣言」は、林業経済学と林政学の概念的差異には全く言及していない(22)し、それに対する学会員の回答にも、林政学と林業経済学が概念的にどう異なるのか、という点に踏み込んで言及するものはない。また、永田(2015)における林政学の定義は、語義と連続していない(23)。

戦後世代(24)や近代経済学を分析方法とする研究者(黒川1990, 赤尾1994, 嶌田2019)からは、ポスト戦後林業経済学が単なる事例研究の積み重ねに過ぎないのではないかという強い批判が重ねられている。この批判にどのように応えるかということも、問いとして残されている。

なお、このようなポスト戦後林業経済学の展開には、林業試験場から森林総合研究所への改組・改名(1988年)や国立大学における農学部改組(1990年代から2000年代初頭)、社会主義陣営の動揺・崩壊(1980年代後半から1991年)とその後のマルクス経済学の正当性の揺らぎなどの社会背景も影響したと考えられる(例えば福島1997)が、資料上の限界から本稿では深く立ち入らず、論点の提示に留める。

3期の「林業経済学」の比較

3期の「林業経済学」の特徴を、表3に示す。このように見ると、ポスト戦後林業経済学は戦後林業経済学の問題意識を継ぐものという見解がこれまで見られるが、むしろ戦前期林業経済学と戦後林業経済学の間に共通性が見られ、ポスト戦後林業経済学は戦後林業経済学への反動を起点とするものである。

結局のところ、林業経済学とは何か。この問いに答える上で、これら3期の「林業経済学」の共通点を考えることが必要である。では、これら3期の「林業経済学」の共通点は何か。その一つは、森林や林業に関する社会科学的研究ということである。もう一つは、ともすれば見逃されがちで、様々な特徴を持つ林業に注目しながら、森林や林業、山村に関わる現実的課題に学問的に接近しようとする姿勢である。

社会福祉学者の大友(2013)は、学問領域を研究方法論によって区切られる「学問」(歴史学、社会学、経済学など)と社会事象によって区切られる「学術」(社会福祉学、教育学、法律学など)に区別し、後者をさらに学際科学・実践科学としている。林業経済学は後者に分類されるわけだが、今日におけるその名称の意味合いは柿澤(1994)が指摘したように、戦後林業経済学の初期においてその確立の必要性が最も高く認識されたのが「林業」の「経済学」であった、という程度にすぎない。3期の林業経済学に共通するのは、他産業とは際立った違いを持つ林業や、それと関連する森林や木材産業、山村や林政を理解するのに有効な文科系の研究を行おうとする姿勢である(25)。

V 林業経済学の指針

新たな学問的枠組みの必要性

それでは、これからの林業経済学はどうあるべきだろうか。この問いに接近するためには、時代背景の変化を把握することが重要と考える。

戦後林業経済学の成立期から発展期に当たる1940年代後半から1960年頃までにかけては、木材自給率が高く、木材の増産が求められた時代であった。しかしその後、国民経済における林業の比重は一貫して低下し、それに伴って林業や山村への社会的関心も低下していった。こうした社会的背景において、林業経済学者は林業や山村の意義を啓発しつつ、「林業経済学」という看板や、林業関係のポストや研究費を守り、研究キャリアを形成し、環境問題や国際問題にまで広がる学生の関心や研究教育ニーズに応えることが必要とされた。ポスト戦後林業経済学における対象と方法の拡散=外延化は、こうした時代背景への対応策でもあった。しかし、2000年頃を底として、時代背景は変わりつつある(表4)。

特に近年は、木材生産量・自給率の底打ち、林業大学校の相次ぐ新設、大学における農学系学部の新設と森林系教員の配置、木材輸出の開始など、新たな時代の兆しを感じさせる出来事が相次いでいる。さらにその背景には、いよいよ持続可能性が現代社会の制約条件として認識されてきたことがあるだろう。これまで外延的拡大を余儀なくされてきた林業経済学に対して、狭義の林業経済学へのニーズが高まり、林業経済学がこれまで何をどのように問い、どのような答えを出してきたのかが外部から問われる時代に入りつつある(26)。

2.ポスト戦後林業経済学の正体と今後目指すべき方向性

ポスト戦後林業経済学の正体と、これからの林業経済学分野の進むべき方向について、もう一度考えてみたい。ここで参考にするのが、喜多川進らによる「環境政策史」提唱の動きである。喜多川(2017a)は、環境政策史とは、「環境政策の成立・展開過程を歴史的に考察する視座」であり、「意図的に環境政策に関する歴史的研究を進めようとするマニフェスト」でもあり、さらに「狭い意味での『環境』『政策』『史』に限定されない環境政策史は、縦割りの学界の中で普段出会わない人々を結びつける可能性」を有する「仕掛け」でもあるとする。環境政策史を厳密に定義せず、「それぞれの環境政策史があってよい」ともする。このような喜多川の提起は、ポスト戦後林業経済学の目指したものとも繋がる。つまり、ポスト戦後林業経済学は、林業経済学という名称にこだわらず、ともすれば見落とされがちな林業や山村住民を意識的に念頭に置いて、森林や林業に関わる文科系の研究を進めようとするマニフェストであり、仕掛けや場であったのではないだろうか(26)。

次に参考にするのが、林業経済学に相当する研究領域の国際的な組織化動向と、農業経済学の組織化動向である。ポスト戦後林業経済学に包含される下部領域は、IUFRO(国際森林研究機関連合)では小規模林業や森林経済、森林法律、森林文化など様々な部会に細分化されており、日本の林業経済学会のような包括的な組織は存在しない。また農業経済学分野では、関連学会が14(地方組織である北海道農業経済学会、東北農業経済学会、中部農業経済学会を除いても11)組織され、対象や方法はある程度重なってはいても多くの学会が分立した状態である(泉田編著2013)。これらと比較して、森林や林業に関する社会科学的研究を行う研究者の大半が林業経済学会に所属しており、かつそれに並ぶ規模の組織が存在しないという意味で、林業経済学分野は多様な対象と方法を扱う研究者が一つの組織に集結しているという強みを持っていると考える。

その上で、林業経済学会と林業経済研究所が良好な連携関係を保っており、『林業経済研究』と『林業経済』の両方がそん色ない投稿先であることも、林業経済学分野の特徴であろう。

多様性や柔軟性、包括性がこの分野の強みであるとすれば、これまで林業経済学は共通の土俵なり「北極星」なりを探すことを追求してきたが、これからの林業経済学分野では、そのようなことはもう目指さないという方向を志向してよいのではないだろうか。「ポリヴァレント」(多核的)な状態を志向していく。あるいは、中央集権国家から多元的連邦制国家を志向するというたとえによっても、目指すべき方向を示すことができるだろう。さらに、多様性や包括性という強みを一層発揮するとともに、議論のタコツボ化や研究レベルの低下を防ぐために、外部に対して開かれた学問領域として自己改革することも必要であろう。

それでは、林業経済学分野のアイデンティティと方向はどのように求めればよいのか。林業経済学分野の「憲法」に相当するものは、林業や山村住民を軽視しないという姿勢と多様性の許容であり、課題と方法が異なるもの同士がわかり合うことが本質的に困難であることを直視することである。そしてそれぞれの「州」は、以上のような前提の下で、分野内外に向けて定期的に現状を提示し、成果を蓄積していくことが必要であろう。

そのために必要なのは、マイルストーン的冊子の発行である。林業経済学編(2006)は労作ではあるが、歴史編は総説を欠き、各論編では応用部にあたるはずの「森林・林業政策論」が第1章に来ているなど、構成に難がある。『林業経済』誌の「新しい林業経済学・林政学研究」特集は、結果的に「外延」の一部を提示したのであって、「体系」の提示には成功していない。個別の研究者の努力によって、林業経済学の体系を示すことが不可能であることを如実に提示したともいえる。自覚的、組織的に林業経済学の体系の現状を提示する試みが必要である。

3.名称問題の2つの方向

来るべき新しい時代に向けて、名称と実質の乖離を解消することも必要である。ここでは、2つの具体的な選択肢を提示したい。

一つは、「林政学」を組織ないし学会誌の名称に含むように改名する道である。筆者は、林業経済学が改名するのであれば林政学が最善と考える。第一に、林政学は簡潔かつ奥行きと伝統を感じさせ、林業経済学会が大切にしてきた林業や山村への注目の堅持というニュアンスも感じられる。第二に、森林○○学ないし森林・林業○○学という名称(例えば、森林経済・政策学、森林社会学など)では、○○学の範囲に含まれない方法はこの森林○○学では扱われないかのような印象が想起されるためである。これから「森林○○学」ないし「森林・林業○○学」という名称に改名するとして、他分野の二番煎じのような印象を抱かせてしまう可能性も懸念される。ただ、「林政学」の欠点は、大多数の人にとって、一見してわかりにくく、また耳なじみもないことである。この点、林業経済学は目と耳に明快である。この問題を踏まえて、学会名を「林政・林業経済学会」とするとか、学会誌名だけを「林政・林業経済研究」と変更するようなことも選択肢に入ってこよう。

もう一つの道は、林業経済学という分野・学会名称の維持である。この場合、名称と実質のずれについての明快な説明と、狭義の林業経済学の意識的な振興が必要である。

VI おわりに

林業経済学とは、狭義には林業の経済学的研究であり、広義には森林・林業に関わる人文・社会科学的研究全般を指す。日本の林業経済学の歴史は、ドイツ歴史学派を方法論的主流として林政学の基礎理論の確立を目指した戦前期、マルクス経済学を方法論的主流として、官房学的林政学の打破と多分野にそん色ない林業経済学の確立を目指した戦後期、そして狭義の林業経済学への傾斜の反動として、森林と人間社会の多様な関係の分析を目指し、広義の林業経済学が大きく展開したポスト戦後期の3期に分けられる。

1960年代以降、林業経済学分野は、国民経済における林業部門の比重や、森林の木材生産機能や山村への関心の低下、それに伴う林業経済学への研究資源配分の減少という時代背景の下で、守勢に回ることを余儀なくされ、「林業経済学」は、狭義の林業経済学から次第に外延を拡大してきた。しかし、合理化・産業化社会から持続可能化社会への転換という時代背景の転換を目前にして、再び狭義の林業経済学が求められ、林業経済学分野が何を蓄積してきたのか、これからの社会にどう寄与するのかが問われる時代が訪れようとしている。

これからの林業経済学分野は、改名するにせよしないにせよ、多様性とその中での相互理解の困難性を直視し、共通理解のための基礎を意識的に構築し、蓄積することが必要である。

謝辞

本稿は、2020年度林業経済学会秋季大会における報告内容を改稿したもので、「林業経済学会若手会研究会企画・林業経済学会研究会Box「林業経済学」のこれからを考える」(2017年11月12日)、「林業経済学会2018年秋季大会 企画セッション:「林業経済学」を問い直し、未来を構想する」(2018年11月17日)での議論、2020年・2021年林業経済学会秋季大会での口頭報告、非公式の討論や意見交換の結果を踏まえたものです。これまで様々な機会に議論に参加してくださった多くの方々に深く感謝申し上げます。

注

(1)林業経済学会会則。

(2)林業経済研究所定款。なお、『林業経済』は掲載規定において「森林・林業・林産業・山村問題等に関連の深い」原稿を扱うとしている。

(3)日本標準産業分類では、狭義の林業のほか山行苗木生産、薪及び木炭の製造、樹脂樹皮その他の林産物の採集、野生動物の狩猟も林業に含まれる。また、林業経済学や林政学の対象についての原理的考察として、薗部(1940)、松島(1961)が参考になる。

(4)「林業経済学」を冠する戦後の教科書として、松島(1961)、鈴木編著(1984)、林業経済学に関する入門書として船越編著(1999a)がある。なお、柿澤(2010)は鈴木編著(1984)を「最後でほぼ唯一の「林業経済学」の教科書、あるいはそれをめざしたものといえるだろう」と述べており、ある側面を言い当ててはいるが、言い過ぎであろう。

(5)「コア」について、特別委員会報告では「委員会やシンポジウムで検討するのではなく、個人が論文を発表することが必要」「論争が行われることが少なくなったことが問題である」等の意見が提示されるにとどまっている。「スタンダード」「ディシプリン」については、「林業経済学会は明確なディシプリンを持たない」「林政を専攻して学部を卒業したとき、修士を修了したときに、最低限ここまでは知識や理解が得られているという学習のスタンダードというものを、学会として提示出来るか?」「林業経済学のスタンダードとしての体系だった教科書を作ることはやはりできないのでは。個人の主張が入った「○○(先生)の林業経済学」にこそ意味があるのではないか」といった意見が収録されている。

(6)http://www.jfes.org/doc/kaicho2014.htmlおよびhttp://www.jfes.org/doc/kaicho2015.html(2022/3/15閲覧)

(7)竹中(1990), 神門(2001), 泉田編著(2013), 藤原(2017), 盛田(2017), 竹中(2019), 日本学術会議農学委員会農業経済学分科会(2019)など。特に筆者は神門(2001)から大きな刺激を受けた。

(8)それぞれ柏木(2015)、今里(2011)、秋吉ら著(2010)。こうした問いかけには、日本学術会議における各学問領域のカリキュラム等に関する議論が影響している場合があるが、林業経済学は森林科学の一下部領域と位置付けられ、こうした外部からの動きに触発されることがなかった。森林・林業に関する文科系の学問領域、という曖昧かつ組織の名称と乖離したアイデンティティ(『林業経済』Vol.72(6)に収録された2017年林業経済学会大会企画シンポジウム総合討論における嶌田と山本のやり取りを参照のこと。)が温存され、その改革に無自覚であり続けられてきたのはこのためであろう。

(9)注6参照。

(10)東畑精一は1899年生まれで、1901年生まれの服部希信、1903年生まれの島田錦蔵と同世代である。

(11)『大日本山林会報』466号50~51頁

(12)『大日本山林会報』528号47頁

(13)『山林』599号、796号

(14)マルクスは、『資本論』第2版の後書きにおいて、特に官房学について「いろいろな知識の混合物」等と呼んで批判を加えている。

(15)主な文献として、著書では鈴木(1971)、森編(1983)、鈴木編著(1984)、林業経済研究所編(1987)、船越編著(1999a)、林業経済学会編(2006)、林業経済研究所編(2007)、論文では飯島(1954)、高野(1958)、熊崎(1967a,1967b)、高木(1972)、飯島(1978)、石渡(1980)、座談会記事では飯島ら(1970)、高木ら(1970)、『林業経済』誌上の特集では「『林業経済』誌第150号記念に寄せて」(1961年)、「創立30周年記念特集 戦後林業経済研究の足跡」(1977年)、「早尾先生追悼号」(1979年)、「現段階における林業経済研究の役割」(1986年)、「500号記念第1特集 戦後林業経済研究の検討と今後の課題」「500号記念第2特集 戦後林業経済研究とわが精神の高揚」(1990年)、「鈴木林業経済理論:その今日的な意義と課題」(1992年)「戦後林業経済学の回想」(1994年~2004年)「私の研究史」(2017年~2018年)。

(16)そのような林政学の展開については、林業経済学会編(2006)第2部第1章および石井(2014)14頁。

(17)ある世代より上の人々にとっては自明であったことがその一因と思われる。ただ、学生や分野外の人も読者に想定した林業経済学会編(2006)に記述がないのは問題であり、筆者はこのことに悩まされた一人である。また、マルクス経済学派と近代経済学派のイデオロギー対立が明確化しなかったことも別の一因であろう。

(18)注15参照。

(19)柿澤は、柿澤(1988)および柿澤(1990)においても問題提起をしている。これらの問題提起は、(残念ながら)今日でも色あせていない。

(20)柿澤は1959年生まれ、船越は1926年生まれである。

(21)この時期の林業経済学の展開方向を求める動きとして『林業経済』誌上に「いま林業経済研究に何が問われているか」(1990年)「林業経済学への招待」(1990年)、「続・林業経済学への招待」(1991年)、「林業経済学の未来を求めて(I)(II)」(1994年)が組まれている。

(22)この宣言の起草者である土屋俊幸の論文(土屋2016)においても、林業経済研究という概念が内容への説明なしに用いられている。

(23)永田による林政学の定義についても批判しておきたい。永田は、林政学を「森, 林に住む人たちの暮らしにかかわる学問」と定義するが、これは語義とも過去の林政学の定義とも連続していない。さらに、これが林政学であるとするならば、理工系の研究も林政学に含まれうるし、文科系に限定するとしても、木材学や工学の立場から行われる木材・木質バイオマスの生産や流通に関する研究も林政学に含まれることになる。ただ、ここで永田が言いたいのは、森林に関する研究は、そこに住む人々のことを見落としてはならず、それを意識的に扱うのが林政学の特徴である、ということであろう。

(24)『林業経済研究』Vol.53(2), 2007年, 27~29頁における高野了乙、赤羽武の発言および半田ら(2017)。

(25)ただ、戦後林業経済学は産業政策学としての自己認識と、それに由来する輪郭を持っていたように思われる。森林文化論と林業経済学との関係が戦後期とポスト戦後期で変化したのはその一例である(峰尾2019)。

(26)このような林政学(森林政策学)の展開と限界については、柿沢(2010)を参照のこと。

(27)農業経済学者の山下一仁による林業政策の分析と提言(山下2021a,b,c,d)は、経済学研究者による体系的な林業論・林業政策論として久々のものである。

(28)喜多川は時間を扱う環境政策研究のすべてを環境政策史に包含することを是としているのではなく、概念モデルを用いた分析を志向する政策過程分析には一定の距離を取っている(喜多川2017b, 喜多川2015)。こうした喜多川の態度への問題提起が大野(2017)である。大野による問題提起は、喜多川が環境政策史に一定の境界を設けていたから生じたことであり、「森林・林業に関する社会科学的研究は全て林業経済学である」「森にすむ人々の暮らしに関わる学問が林政学である」といった乱暴な定義に対してはこのような有意義な問いかけは生じない。林業経済学も、境界を設けておくことが必要と考える。例えば、木材学会における国産材流通研究は、林業経済学ないし林政学に含まれるのだろうか?含まれないとしたらなぜだろうか?

引用文献

2011年春季大会運営委員会「林業経済学会2011年春季大会」『林業経済研究』Vol.57(1), 2011年, 1~2頁

赤尾健一「応用科学・社会科学としての林業経済学とその個人的展望」『林業経済』Vol.47(4), 1994年, 11~13頁

秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉著『公共政策学の基礎』有斐閣, 2010年, 302頁

ウェーベル原著・望月常訳述『森林経済論』望月常, 1896年, 200頁

文化経済学会<日本>編『文化経済学 : 軌跡と展望』ミネルヴァ書房, 2016年, 381頁

藤原千尋「これからの「森林社会科学系研究室」に求められること : 林業経済・若手交流会2003年春季シンポジウムから考える」『林業経済』Vol.56(6), 2003年, 19~23頁

藤原敬「創立70周年を迎えて」『林業経済』Vol.69(10), 2017年, 2頁

藤原辰史「融合する学問としての農業経済学」『学術の動向』Vol.22(2), 2017年, 37~41頁

福島康記「(財)林業経済研究所創立50周年を迎えて」『林業経済』Vol.50(8), 1997年, 1頁

船越昭治編著『森林・林業・山村問題研究入門』地球社, 1999年a, 347頁

船越昭治「おわりに」船越昭治編著『森林・林業・山村問題研究入門』地球社, 1999年b, 341~343頁

学会名称・学会誌のあり方等検討特別委員会「学会名称・学会誌のあり方等検討特別委員会報告」『林業経済研究』Vol.55(2), 2009年,57~68頁

神門善久「農業経済学の反省」『農業経済研究』Vol. 73(2), 2001年, 63~72頁

ゴードベルゼン=ルドルフ著・太田宣孝訳『林業経済学原理』興林会,1933年

後藤和子・勝浦正樹編『文化経済学 : 理論と実際を学ぶ』有斐閣, 2019年, 364頁

半田良一「戦後林業経済学の動向」『林業経済』Vol.30(11),1977年,2~8頁

服部希信『林業経済研究』西ヶ原刊行会, 1940年, 260頁

今里滋「行政学と行政学教育 : アイデンティティ、制度化、標準化」『年報行政研究』(46), 2011年, 51~74頁

半田良一・峰尾恵人・松下幸司「私の研究史<半田 良一>」『林業経済』Vol.70(5), 2017年, 1~14頁

服部希信『林業経済研究』西ヶ原刊行会, 1940年, 260頁

池尾愛子編『日本の経済学と経済学者 : 戦後の研究環境と政策形成』日本経済評論社, 1999年, 347頁

池尾愛子著『日本の経済学 : 20世紀における国際化の歴史』名古屋大学出版会, 2006年, 352頁

飯島富五郎「林業経済学の体系とその方法論:林業経済学確立の要件」『林業経済』Vol.7(9), 1954年, 1~12頁

飯島富五郎「『林業経済』創刊のあとさき」『林業経済』Vol.31(8),1978年,3~10頁

飯島富五郎・高橋七五三・坂本一敏・鷲尾良司・奥地正・鈴木尚夫・高野了乙「戦後林業経済研究をふりかえって」『林業経済』Vol.23(2), 1970年, 10~34頁

石井寛「林政学の100年を振り返る」『森林科学』(71), 2014年, 13~15頁

石渡貞雄「「林業地代論」あれこれ」『林業経済』Vol.33(10), 1980年, 13~18頁

逸見謙三・梶井功編『農業経済学の軌跡 : 農業経済学会50年の歩み』農林統計協会, 1981年, 338頁

柿澤宏昭「林業経済研究をどう発展させるか?」『林業経済研究』(114), 1988年, 66~68頁

柿澤宏昭「転換期の林業労働問題研究」『林業経済研究』(120), 1990年, 2~7頁

柿澤宏昭「森林をめぐる社会科学のセンターをめざして : 議論の活性化の必要性」『林業経済』47(4), 1994年, 3~4頁

柿澤宏昭「森林ガバナンス研究の展望」『林業経済』Vol.63(2), 2010年, 1~15頁

兼岩芳夫「服部希信の生涯」『林業経済』Vol.36(11), 1983年, 26~29頁

柏木信一「日本の商学・商学部のアイデンティティ・クライシス : 「商学原論」確立の必要性」『修道商学』Vol. 55(2), 2015年, 175~198頁

加藤衛拡「服部希信の林業経済理論:林業の経済学的構成概念に関する学説史的考察」『林業経済』Vol. 36(6), 1983年, 14~22頁

川島明八『林業経済及林業政策 上巻』鹿児島高等農林学校内校友会消費組合, 1917年, 475頁

川瀬善太郎『林業経済』和歌山県林務部, 1908年, 18頁

喜多川進『環境政策史論 : ドイツ容器包装廃棄物政策の展開』勁草書房, 2015年, 227頁

喜多川進「環境政策史という視座 : 「仕掛け」としての意義」西澤栄一郎・喜多川進編著『環境政策史 : なぜいま歴史から問うのか』ミネルヴァ書房, 2017年a, 1~17頁

喜多川進「はしがき」西澤栄一郎・喜多川進編著『環境政策史 : なぜいま歴史から問うのか』ミネルヴァ書房, 2017年b, i~iv頁

小出房吉『林業経済本論』北海道林業会仮事務所, 1910年, 359頁

熊崎実「林業経済学の再検討 : 林産物価格分析の史的展開(1)」『林業経済』Vol.20(4), 1967年a, 1~13, 25頁

熊崎実「林業経済学の再検討 : 林産物価格分析の史的展開(2)」『林業経済』Vol.20(10), 1967年b, 1~13頁

黒川泰亨「林業経済研究の展開と今日の課題」『林業経済』Vol.43(6), 1990年, 1~6頁

松島良雄『林業経済学』地球出版, 1961年, 379頁

峰尾恵人「森林文化論の進化とその射程 : 戦後林業経済学を超えて」『林業経済研究』Vol.65(2),2019年,19~23頁

三井鼎三「木材価格指数作製上の基礎としての基準期間の決定について」『日本林学会誌』Vol.16(6),1934年,494~503頁

三井鼎三「日本対北アメリカ林産物貿易の構造分析」『林業経済』Vol.26(9), 1973年, 20~29頁

三井鼎三「西ドイツ森林大風害の施業回顧」『山林』(1077), 1974年, 51~56頁

望月岑「主要林産物の価格変動について―殊にその統計的研究―」『東京帝国大学農学部演習林報告』Vol.7,1929年,1~64頁

望月岑「林木蓄積資本について」『林学会雑誌』Vol.15(12),1933年,1212~1221頁

望月岑「Bodenrenteの意義と生産要素としての『時間』」『林学会雑誌』Vol.16(1),1934年,55~61頁

森巌夫編『林業経済論』農山漁村文化協会,1983年, 485頁

盛田清秀「農業経済学の意義と日本農業経済学会の社会的責任」『農業経済研究』Vol.89(2), 2017年, 63~68頁

日本学術会議農学委員会農業経済学分科会「農業経済学の学部教育のあり方」(https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-h190313.pdf, 2022/3/15閲覧)

日本学術会議農学委員会・食料科学委員会合同 農学分野の参照基準検討分科会「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 農学分野」2015年(https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h151009.pdf, 2022/3/15閲覧)

日本経済学会編『日本経済学会75年史 : 回顧と展望』有斐閣, 2010年, 473頁

二戸市立二戸歴史民俗資料館編『壮麗にて驚くこと沢山之あり候 : 川嶋明八が絵葉書で伝える100年前のヨーロッパ』二戸市教育委員会, 2008年, 103頁

大地俊介「若手研究者が考える林業経済学会 : 林業経済・若手交流会2002年秋季シンポジウム総括」『林業経済』56(5), 2003年, 19~26頁

御田成顕「学問の専門化 : 林業経済・若手交流会2004年秋季シンポジウム」『林業経済』Vol.58(6), 2005年, 17~18頁

大野智彦「書評 西澤栄一郎・喜多川進編著 『環境政策史―なぜいま歴史から問うのか―』」『環境経済・政策研究』Vol.10(2), 2017年, 68~71頁

大友昌子「歴史研究という方法論 : 社会福祉研究におけるその有効性と可能性」『社会福祉』(54), 2013年, 67~74頁

林業経済学会編『林業経済研究の論点 : 50年の歩みから』日本林業調査会, 2006年, 684頁

林業経済研究所編『林業経済研究所40年の歩み』林業経済研究所, 1987年, 244頁

林業経済研究所編『林業経済研究所60年の歩み』林業経済研究所, 2007, 224頁

林野共済会編『林業統計要覧 累年版』林野共済会, 1964年,139頁

山林局蔵『一国山林経済学』奎文堂, 1879年, 53頁

嶌田栄樹「林業『経済学』による森林・林業政策の評価」『林業経済』Vol.72(6),2019年,18~19頁

清水徹朗「日本農政思想の系譜」『農林金融』Vol.72(8), 2019年, 22~35頁

塩谷勉「島田錦蔵著『林政學概要』 : 書評にことよせて」『林業経済』Vol.2(1), 1949年, 2~5頁

薗部一郎・藤井伴助『林業経済大要』三浦書店, 1928年, 105頁

薗部一郎『林業政策 上巻』西ヶ原刊行会, 1940年, 521頁

鈴木尚夫『林業経済論序説』東京大学出版会, 1971年, 368頁

鈴木尚夫編著『現代林業経済論 : 林業経済研究入門』日本林業調査会, 1984年, 409頁

高木唯夫「戦後における林業経済研究の系譜:研究業績を中心にして」『林業経済』Vol.25(11), 1972年, 2~16頁

高木唯夫・半田良一・野村勇・赤井英夫・福永義照・熊崎実「続・戦後林業経済研究をふりかえって」『林業経済』Vol.23(8), 1970年, 1~27頁

高野了乙「戦後における林業経済研究 : 回顧と展望」『林業経済』Vol.11(1),1958年,1~6頁

高野了乙「戦後20年の林業問題研究 (1) : その遺産と課題」『林業経済』19(4),1966年,1~13頁

竹中久二雄「農業経済学の系譜と課題: 農業経済学説史研究の一試論」『農村研究』(71), 1990年, 1~15頁

土屋俊幸「解題 林業経済研究の視点とは何か」『林業経済研究』Vol.62(1), 2016年, 4-6頁

von Weber, R. (1888) Die Aufgaben der Forstwissenschaft: Allegemeine Erörtrungen über die Ziele und Mittel der forstlichen Produktion. In: von Lorey, T. (Hrsg.), Forstliche Produktionslehre I. H. Laupp, Tübingen, pp.1~92.

植村恒三郎「林業経済」九州帝国大学農学部同窓会編『九州帝国大学農学部開学十五周年記念講演集』九州帝国大学農学部同窓会, 1936年 ,84~106頁

山下一仁「林業政策の経済分析」『RIETI Discussion Paper Series』21-J-008, 2021年a, 40頁

山下一仁「林業政策の改革(その1)」(https://cigs.canon/uploads/2021/02/20210205_yamashita_report.pdf, 2022/3/16閲覧)

山下一仁「林業政策の改革(その2)」(https://cigs.canon/uploads/2021/03/20210322_yamashita_report.pdf, 2022/3/16閲覧)

山下一仁「林業政策の改革(その3)」(https://cigs.canon/uploads/2021/03/d078e0fb340da08553385b8428cbf9e3c5ed4782.pdf, 2022/3/16閲覧)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?