勉強は訓練とは似て異なる〜情シス目線のプロジェクトマネージメントTips#19

世の中にプロジェクトマネジメントに関するコンテンツは非常にたくさんあるのですが、よく見てみるとどうしてもSIer目線のものが多いように思えます。SIer目線の場合だと、どうしても利害が一致しないせいか事業会社というか情報システム部門目線から見るとピンとこないものも多く、ちょっと腹落ちしないことが多くあります。

というわけで無いなら作ろうということで「情シス目線のプロジェクトマネジメント」なるものを書いてみようかと思い不定期だとは思いますがシリーズ的に書いていこうと思います。

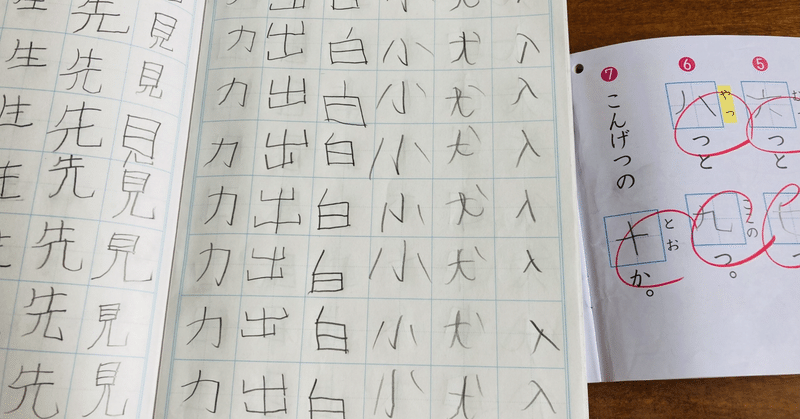

今回はエンジニアであれば避けて通れない「勉強」についてです。最近はリスキリングとかが話題ですが学ぶということについての誤解について書いてみます。

勉強=訓練な世界

他人がやっている部下に対する指導の中でチョット気になる話。

部下が何らかの教育なりセミナーに参加して帰ってきて報告書的なものを書かされて上司からコメントを貰うときによく出る言葉。

「何か今の仕事に活かせましたか?」

場合によっては報告書にそれを撹乱があったりします。

この言葉は「ちょっと待て!」と言わせていただきたい。

確かに何かを学んだら、そこからアクションを起こす、具体的に行動を変える・・・・ということはとても大事なことです。

勉強の内容によっては、そういうのも良いのかもしれませんが、それを強要したりしては「直近役に立つこと」しか学ばなくなってしまいます。

本当にそれで良いのでしょうか?

訓練が勉強のすべてではない

ITの世界に生きる我々エンジニアのなれはてが果たして「直近役に立つこと」しか学ばなくていいのでしょうか?「直近役に立つこと」というのは「やることが決まっている」「使う技術が決まっている」「ワーカーとしてひたすら働く」場合にはこういった「訓練」は有効なのですが、それ以外の場合役に立ちません。

日常の仕事の中で次々に訪れる判断を求められる場面とか、いろんな技術から選択肢を選ばないといけない、そしてなにか新しいことを考える際には「訓練」はほとんど役に立ちません。開発プロジェクトも日々の障害対応も

マニュアルに従えば解決するものではないからです。訓練だけ続けても自律的に動ける「戦力」にはならないのです。

情シスは知見を蓄えるのが必要

まぁ開発ベンダーとかでプロジェクトに投入される人がたくさんいて、同じような仕事を一定の期間繰り返して行うケースはあると思います。そういった場合は「訓練」は効率化のための有効な手段だと思います。

しかし情シスで同じ仕事を一定期間において繰り返し行うなんていう事はなかなかありません。毎回毎回違う判断が必要な人のほうが多いと思います。

だからこそ情シスが行うべき勉強は「訓練」ではなく判断を行うための知見を蓄えるという事なのです。いろんな情報を色んな角度から吸収して、自分の中で消化していろいろな判断の材料になる「知見を蓄える」ことが情シスには必要だと思います。むしろ「訓練」で対応できることはその道のプロに頼んだほうが効率が良いはずです。

しかも囲間は世の中DXが叫ばれています。少なくともDXは「訓練」では進まないはずです。

うっかり「訓練」を強要しないように

気をつけたいのが、メンバーの学びを「訓練」にしてしまう行為は、悪意なく行ってしまうということです。学んだら実際に活用するというのは、つい求めてしまうでしょうし、ましてや会社のお金を使ったら当然求めるべき対価と考えてしまいがちです。つい「目先の利益」を求めてしまいがちになります。

大切なことはこの複雑化しているビジネスや急に発達しているIT技術によって我々の仕事の多くは「1つの事」を学んで「1つの仕事」をできるほど簡単ではなくなってしまっているということです。COBOLと汎用機の知識さえあれば10年は働けた昭和の時代と違って「いくつもの事」を学んで学んで「1つの仕事」がやっと出来るくらい情シスのお仕事は複雑なものになってきています。

もはや「訓練」だけでは真っ当な仕事はできないのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?