ミライの未来

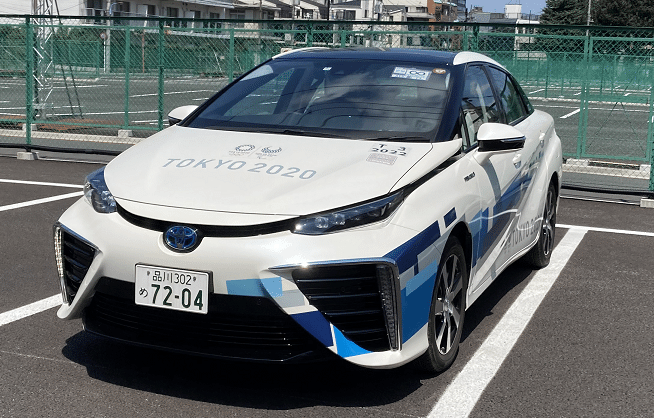

東京オリンピックのフリートドライバーのボランティアでトヨタの「燃料電池自動車」MIRAIに乗る機会がありました。未来の自動車をタダで長時間にわたって、しかも数回も運転するという非常に貴重な体験をしたので、ちょっと共有してみたいと思います。

MIRAIって?

MIRAIはトヨタが製造・販売する水素を燃料とする「燃料電池車(FCV)」です。燃料電池車は内燃機関(エンジン)ではなく化学反応を利用して電気を作り、その電気でモーターを回す事でクルマを動かす自動車です。ハイブリッドと違うのはモーター以外の動力がない事。言ってしまえば電池ではなく化学反応をリアルタイムで行って直接モーターに電気を供給している「電気自動車」です。国内メーカーとしてはトヨタの「MIRAI(ミライ)」とホンダの「クラリティ FUEL CELL」が販売されています。

ちなみにお値段は700万円から900万円くらい・・・しっかり高級セダンです。

フリートサービスの実績

TOKYO2020オリンピック・パラリンピックで一般のボランティアが運転するフリートカーには「ノア」「ヴォクシー」「プリウスPHV」「ミライ」の4種類の車があります。ミライ以外の車はすべてハイブリッドカーです。今回オリンピックのボランティアでは活動日に対して1台の車を運転するのですが、合計11回フリートカーの活動日のうち4回ミライに乗車しました。

基本的に活動時間は8時間、ほとんどが東京都内の競技会場やホテル、選手村との間の移動を行いましたが、比較的遠い会場であるさいたまスーパーアリーナや幕張メッセにも数回行っています。おそらくは200㎞以上は運転をしていると思います。移動の時間以外は基本的に停車して車内での待機が多いので、30時間以上運転席にいたことになります。

ボランティアの人たちの間ではやはりたくさんの人や荷物を載せられるノアやヴォクシーが人気です。・・・そのほうが貢献できますしね。自分も最も乗車したのはミニバンが多かったですね。

居住性やその他

車体は完全にセダンタイプです。高いとはいえレクサスのような高級セダンとは異なり、安っぽくはないけれどもわりかし普通の内装です。

車に乗り込んで電源を入れるとシートが前に動き、ハンドルが下がります。包み込まれる感じがしてちょっと高級感もありますね。シートには待機でかなり長い時間座っていましたが、それほど疲れたという事もなく過ごせました。

室内全体の広さはそれほど広くはなく中型のセダンといった印象です。

インパネはさすが未来的なデザインで燃料電池の状態なんかがカッコよく表示されます。

ちなみにトランクは普通の感じ。特に疲労は無いですが、ゴルフバックはちゃんと入りますね。ゴルフやらないからしらないけど。

素晴らしいドライビングフィーリング

ちなみに自分のマイカーはガソリンの5速MTです。オートマチックの車にはめったに乗らないので、そのへんの偏った感覚はありますが、感じたドライビングフィーリングを語ってみます。車の運転は大好きですがクルマ好きではなかったりするので、そのへんの専門的な突っ込みはカンベン願います。

一番いいと思ったのはドライビングフィーリングです。他のフリートカーはハイブリッド車が多いのですが、ハイブリッド車ってアクセルを踏むと途中で駆動方式が自分の意思とは別に自動的に切り替わるのでちょっと気持ち悪いというか、もたつきみたいのも感じられて、やっぱりフィーリングとしては良くない感じがします。

それに対してミライは完全に電気自動車なのでこういったもたつきというか嫌な感じが全くなく、低速から高速までスムーズに加速するので運転していてすごく気持ちがいいです。あと燃料電池で必要な分だけ電気を発生させるためなのかどうかはわかりませんが、パワーは不足感やもたつきを感じる事もなく、充分すぎるくらいパワフルです。

フィーリングを支えるポイントの一つは音、燃料電池からモーターまでがアクセルにリニアに反応するので音のほうもリニアに大きくなります。アクセルを離せば静かになり、踏み込めば音が大きくなる。これがリニアなので脳内の妄想というかイメージとぴったりシンクロするのがとても気持ちがいいです。

あと重心が低いせいなのか、車体は非常に暗転しています。ハンドルを切っても気持ちよく曲がっていくし、車がゆがんでいる感覚もなくスーっと曲がるのでくねくね曲がった首都高でもストレスなく走れます。

全種類の車で活動しましたが、確実にミライがいちばん乗っていて楽しかったですね。たまにボランティアの仕事を忘れてしまうそうなくらいです。

ネックは給水素

実際に活動していて一番ネックだったのは燃料補給、いわゆる「給水素」です。これがやっぱり一番つらかったです。

まず困るのは水素ステーションの少なさ、ボランティアではENEOSさんの水素ステーションを利用することになっていますが、都内にもほんの少ししかない。しかも土日が休みという水素ステーションも多く、水素燃料の残量には注意を払わないといけません。ガソリン車でガス欠になっても、たいてい歩いていける距離のガソリンスタンドで缶にガソリンを入れてもらって給油することが出来るのですが、水素ステーションはそもそも少ないうえ、水素という燃料は扱いが難しいので缶なんかに入れることもできません。

一度、さいたまスーパーアリーナから霞が関カンツリークラブまで移動の指示があった時に残り燃料が100㎞を切っていたので本気で焦りました。この時は女子ゴルフの決勝の日で行きたかったのですが断念して都心に帰って給水素してきました。

次に厳しいなと思ったのは旧水素の遅さです。カタログ的には1台当たり数分で給水素ができることになっていますが実際はそんな時間では給水素できません。実際に車に給水素ノズルを入れて給水素している時間はそれくらいなのですが、給水素してから次の車に給水素するまでの準備時間がものすごくかかります。今回の活動では2回給水素をする機会がありましたが、1回目給水素した時は他の車が無く、「慎重に作業wするから、やっぱりちょっと遅いかなぁ」くらいだったのですが、2回目の給水素では前に3台待っていたので、一台だいたい10分から15分くらいかかり、結果的に1時間くらいかかりました。準備(多分加圧している?)の間は何もしていないので、最初は「何さぼってるんだ!」と怒りを覚えたくらいです。

価格帯も高いですがテスラの安いのとそんなに変わりません。そうなるとやっぱりここが普及の最大のネックだと感じました。

ミライの未来

ボランティアで乗ったミライは運転していてとても気持ちがよく、すごくいい車だと思いました。

しかしながらネックは燃料の問題です。給水素ステーションが少ないというのもありますが、水素そのものが扱いが難しく、とてもじゃないがアルバイトとかでは扱えそうにありません。セルフ給油なんか夢のまた夢です。加圧の時間何かは今後の技術革新でなんとかなるかと思いますが、この課題が非常に重いと感じました。バイトでやれないとステーションの経営は立ち行かないですからね。逆に電気は十分にセルフで対応できますから深刻なハンディキャップです。

例えば水素タンクをパッケージ化して、取り換えてしまう方式にするとか考えられることはありますが、それにも規格化をどうするかなどなど課題は大きいと感じます。

その上での水素ステーションの拡大という事になります。

クルマのほうも燃料切れ=ストップではなくて100キロくらいは搭載した電池で走れるようになっていれば、ちょっとは安心して運転できると思います。燃料切れは本当に恐怖ですね。

これからの車は内燃機関から電気自動車と燃料電池車へ大きく切り替わっていきます。BMWやメルセデスベンツなどヨーロッパの自動車メーカーが電気自動車へシフトしていく中、燃料電池車はどう戦ってシェアを確保するのか・・・

これって国が何とかしないと難しい気がします

ミライの未来は切り開けるのか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?