長野・渋温泉旅行記

というわけで記かねてからの予定通り、渋温泉の金具屋に泊まるために長野に行ってきました。

まずは上田へ

まぁせっかく長野県まで行くのであるから、それとセットで観光もしておくかなぁと思って上田に寄ってきました。本当は草津に出て、草津で温泉ー草津白根山ー湯田中ー渋温泉ていうルートで観光を楽しんでいこうかと考えていたのですが、白根山が火山活動で入山禁止、加えて11月後半だったのでこの志賀高原ルートのバスがもう運休しててそこのルートが通れない、ということで素直に長野往復ルートにしました。善光寺はいったことがあるのと、全国旅行支援の影響で信じられないほど混んでいるだろうと予測してあえて上田にしました。

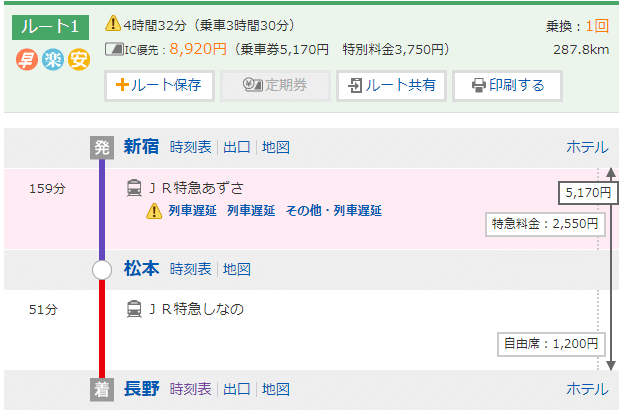

ちなみに上田城より松本城のほうが長野では有名だけれども、あずさで松本行くと時間がかかるのよ。あれは上級者向け。確かに新宿-松本ー長野ー大宮のほうが安いんだけれどもね。あれ、接続一生懸命やっても4時間半かかるんだよ。長野新幹線だと2時間なのに。一人旅なら間違いなくそうするけれども。そう、人数の問題もあって今回は新幹線。今回は3人なのも大きかった。3人、新幹線では横並び三席があるが、今のご時世座席向かい合わせも抱きないから、あずさの長時間はきついのよ。

上田城へ

上田に着いたら、上田城までは徒歩。そこまで遠くないであろうということで徒歩。徒歩で15分くらいですが、基本的には上田の街のつくり自体が、その気になれば楽しめる。寺を大量に東側を中心に配置してあったり、その内側が城下町として機能していたり、北国街道増には宿場町が配置されていたりと、実に機能的なことが感じられる街並みである。実際のは今の小学校があった場所に中屋敷があったらしいし、その小学校に白壁が再現されていたりしているね。そう考えると3の丸の機能を含めると相当大きな城下町だったのだろうね。

お城自体は戦国時代の城としては大きめで、山城ではなく平城。これも珍しいね。基本的には岐阜の稲葉山だとか、苗木城、岩村城といった山城で砦といった感じのところが有名な中で、天守閣とかが残っていないお城ながらも、その存在は別もののようなお城で、どちらかというと、のちの名古屋城のような感じで、政治的拠点の要素も強かったのと、もしくは南側を流れる千曲川により天然による要塞の要素が強かったからじゃないかなぁと思う。見どころとしては上田城の駐車場が崖の下にあり、そこから城を見上げるとものすごく高い城壁になっているのがわかる。これは帰りに新幹線の車窓から眺めたが、本当に立派であったとおもった。

上田城の見どころというか、写真どころは南虎口と、そこにある真田石。これは基本的に観光スポットとしての見どころかな。

南虎口はサマーウォーズの上田のおばぁちゃんちの門のモデルだし、真田石は見栄を張ってでかい意志を仕込んだとうじの名残で面白い。

二の丸門を子へ、お濠を超えたところにこの南虎口があり、そこをくぐると上田城の本丸。ここに真田神社とかがあり、そこが観光スポット。子の本丸から眺めると、坂道を一切歩いた記憶がないのに、千曲川のおかげで、いかに高い位置に城が建っているのかがわかる。南櫓と北櫓は見学できるので、有料だけれども、見て回るのも面白いと思う。

上田城を後にしたらば、そのまま柳町に行ってきた。ここで今回は失敗。そのまま普通に道を歩いたけれども、これはちょっと遠回りでも北国街道まで出て街歩きすべきだったと後で知る。北国街道は当時の名残が少し残っているらしく、そこと柳町を合わせて歩くべきだったね。

柳町自体はすごく写真映えする町並みであった。

柳町はここで食事したり、地酒や寄ったりしながら回る分に金を落とせるスポットは確かにあったね。ただ、ここちろっと寄るだけのつもりであれば、ちょっと小さすぎるかなぁ、って思いました。一泊で上田寄ったりするのであれば、って感じかな。

お昼は上田の駅に戻ってご当地で有名な肉うどんのお店に。

肉うどんといっても馬肉のおうどん。信州っぽいでしょ?目の前にとんかつ屋さんもあって並んでたけれども、スケジュールの関係でこっちへ。ちょうどお昼時でしたがならばずに入ることができたのもうれしい。

それもそのはず、びっくりするほど注文してから早かった!

感想としてはしっかり馬肉を煮込んだ甘みのある感じのおうどんでおいしかったです。馬肉の刺身とかもあるし、ゆったりそば前みたいに楽しむこともできそうなお店でしたね。上田の駅から近いのもおすすめ。

上田を出て渋温泉へ

さてお昼を食らったらそのまま在来線で長野へ向かう。

新幹線でもいいのであるが、そんなに時間はかわらないのでね、待ち時間合わせると。新幹線で15分は味気ないし。普通は善光寺を見て回るのであろうけれども、土曜日で混んでるだろうというのもあってパス。一度行ったことあるしな、ってのもあってね。そのまま長野電鉄へ。勿論時刻を調べての行動であり、特急も確保!というわけで

今日、ロマンスカーで!前席展望を確保、特急料金は100円だが、1号車のみ制定席で、追加料金300円で、先着順で席を選べるシステム。しっかり全席展望を確保し湯田中に向けて出発。超ひっさびさのロマンスカーの展望席を楽しむ。おすすめだよ。もしくは電車到着時を狙って後ろ展望を確保するのも面白いかもしれない。信濃川あたりの展望と

ロマンスカー前展望 pic.twitter.com/OQhpVy7w2J

— 東村山レッド㌠@みんなと酒飲みたい (@keirinnsouryo) November 26, 2022

湯田中到着の展望をご覧ください。

ロマンスカー前席展望はやっぱり面白いね。久々に湯田中いったらスイッチバックでなくて驚いた。 pic.twitter.com/4FGIsTqe9w

— 東村山レッド㌠@みんなと酒飲みたい (@keirinnsouryo) November 28, 2022

長野電鉄は長くはない旅だけれども、風情があっていいね。

湯田中からは宿の送迎で渋温泉まで。駅のローソンで最後の買い物(ビールの買い込み)をし、到着すぐの送迎ではなく、次の送迎で渋温泉、宿泊する文化財の宿金具屋へ。

歴史の渋温泉金具屋へ

で、今回お世話になるのが渋温泉の金具屋。渋温泉を代表するお宿である。詳しくはこちら。

有形文化財に登録されているお宿で、なかなか趣のある建築物。お宿の中に町があり、宿の中のそれぞれの部屋が離れのようなお宿で泊ま羽戸と自他が一つのエンターテイメントのようなお宿。

せっかく泊まるのであるから、その文化財に指定されている斎月楼という場所に泊まってみることにした、というか空いてて取れたのでね。

で、あちしらが泊まったお部屋がこちら

お部屋は選択できないのでどこになるのかはわからないけれども、運よく文化財の斎月楼のお部屋に泊まれた。2人で泊まるにはちょっと広すぎるが、4,5人泊まれてちょうどいい感じかな。部屋の入り口の写真も上げたけれども、まさに玄関という感じ。古き良き昭和の旅館てこんな感じなのかな?ほら大き目の旅館て、伊東の東海館もこんな感じ。

お風呂へ

金具屋のお風呂は全部源泉かけ流し、加水、加温なし!そんなお風呂が大浴場3つに貸切風呂5つで合計8つもある。さらには泉源も複数あり、大浴場はすべて泉源が違います。これは3つとも入り比べてみようということで、まずは露天風呂へ。勿論全部8つのお風呂を回るのは、むしろ逆につかれそうなので避けて、泉源が違うところを巡る。食事の前にはまず露天風呂から。

写真は当然撮影できないので公式のものです。

開放的な露天風呂。行った時期が秋なので、こんなに明るくはなかったですがいい感じでした。露天風呂なので室内と比べるとお湯が覚めやすいので、その結果ちょうどいいくらいの暖かさで、すごく浸かりやすかったです。温泉成分の細かいことはさておきながら、全国でも珍しい硫黄が含まれている弱アルカリ性温泉の源泉かけ流しです。これが本当に珍しいです。まぁ、もちろんアルカリ性ということで、そこまでふんだんに硫黄成分が入っているわけではないのですが、その分無臭で苦手な人のいる香りはしないのも面白かったです。

ひとっぷろ浴びて、金具屋文化財巡り

この金具屋は国の登録指定文化財ですが、素晴らしいのはその文化財に関しての見学ツアーをお宿が開催しており、宿泊すれば、ただで、このツアーに参加できることだね。これだけで、巨大なみゅーりあむというかレジャーであり、泊まる価値がある。

もちろん喜んで参加。スタート地点は金具屋の大広間。

このスタートの宴会場も実はすごかった。何気ない宴会場に思えたが、この広々とした大宴会場、柱がない。

大広間はなんかいろいろと含めると200畳を超える(酔っぱらってるのでちょっとあいまい)。一つの木造の広間としてはかなり大きなものとなる。折り上げ格天井という構造らしいのだが、格子の内側に井桁を組み入れるて強度を上げ、雪国の長野という環境でも十分な強度で耐えうるそうだ。なんか角もアーチ式で支えていて、これ日本の技術じゃなくてイタリアとかギリシャとかなんかそっちのほうの建築方式で、それにより200畳柱無しを実現しているらしい。

言われてみりゃぁすげぇなぁ。格子の天井と海外の建築技法、大正デモクラシーなどのころ、積極的に取り入れた技法と伝統的な宮大工の技法が組み合わさった特殊なものなのだな、と感激をする。

そのままツアーは館内へ。この旅館のメインである斎月楼のほうへ向かう。

写真のほうを見てわかるようにいたるところに遊び心のあるつくりの装飾がふんだんに楽しめる。

すごいのはこの斎月楼という建物木造4階建て。現在の建築法では立てることすら許可が下りない代物。まぁ、そりゃそうだよね、木製だと。木製のこういったお宿は大概昔からやってるもの以外は営業許可はおりない。火災の危険性もあるしね。というわけでそうったところは禁煙。お風呂が楽しめるのはボイラーでなくて温泉だからだね。いやそれだって普通消防法通らない建物が現役として稼働していて、そこに泊まれるのはすごいことである。

何でそんなことが可能なのかというと(消防法的な話ではなく建築的な話ね)、15mもある杉の通し柱を13本ぶち込んで作られているからだそうな。それを基準に4階建ての宿を建築。15mの通し柱というのがすごいね。

見取り図のうち4階までが文化財斎月楼、567階は裏手のがけを利用して建築、7階が大広間

そして、宿の内部はそれぞれの部屋を独立した家屋に見立てられ、玄関、土間、框、次の間、本間、縁側がつくられている。したがって各階に2室ほどしか部屋がなく、4階建てにわずか7室という贅沢な造りとなっているそうです(説明はそれなりに覚えていますが、宿の公式と見比べながら書いてます酢、詳しくはそちら見てね)。

まぁ、贅沢というよりは、もはや別世界というか、異世界の街を歩いているような光景と居心地で、宿のなかにいて、それでも、外界、異界、みたいな作りで建物のなかで離れの宿にいる雰囲気が楽しめる。まさに非日常の感覚が楽しめる。こういった宿は他には知らないです。

調度品や、いろいろな強度の資料となるようなものもいたるところに展示されており、宿を歩くことが一つの楽しみになってりるのはうれしいところ。天井は藍色ぬ塗られ空を意味―持しているらしい。さらに水車の廃材などをうまい具合にあしらい、遊び心が独特の雰囲気を醸し出しまさに非日常を感じさせてくれる。

それでいながらにして、お宿のいくつもの温泉を巡り歩くので、ちょっとした街歩きみたいに冒険の感覚が楽しかった。

お宿のご飯

文化財ツアーを終えたらお宿のご飯。お部屋食ではなく、大広間かと思いきやいい部屋でちょっとオプションですき焼きにしたので別室でのご飯だった。周りを気にしないでいいのはありがたい、という形かな。

で、こちらが金具屋のご飯。

信州のお魚のおつくりとか、基本地のものでなかなかにおいしかったです。土瓶蒸しなど寒い時期にはピッタリ、まぁ秋だけれども、それでもあったかいものが良い感じでした。

ちなみにお酒のおともに志賀高原ビール3種類と、地元のプレミアムビールを飲む。まるでシャンパンのような便ですが、これビールです。2000円以上するビールですが、せっかくここまで贅沢したのだから思う存分楽しむべということで注文。お食事の量は多すぎない感じかな。前にいった銀山温泉の能登谷旅館はありがたくも多すぎて動けなくなるくらいでしたが、こちらはちょうどいい感じでした。つっても満腹ですけれどもね。

ちなみに余談だけれども、お宿に販売機とか売店はなし。地元の商店街保存、温泉街保存のために表の温泉街行って買ってきてねというシステム。いや、もちろん食事中に注文すれば来るのだけれども、部屋の冷蔵庫とかも基本からです。冷蔵庫使うことはできるのだけれどもね。

再び湯めぐり

ご飯を頂いて一休みした後は、再び湯めぐり。先ほど書いた通り大浴場3つはすべて源泉が違い、貸切風呂も1つ違うのがあるので、全部で8つのお風呂全部浸かろうとは思わないものの2日間でお宿の4つのお風呂は巡ってみたいなぁと思う次第。まずは貸切の岩窟風呂へ。

貸切家族風呂なのでせまめですね。貸切風呂ではここだけ源泉違うというので入ってきました。温度的には程よく入りやすいやさしい感じかな。泉質的にはナトリウム・カルシウム―塩化物・硫酸塩温泉(弱アルカリ性低張性高温泉)で、露天温泉から硫黄分が抜けているスタンダードな温泉かな。有無、温泉入り比べるのも楽しいね。

次に入ったのは大浴場で鎌倉風呂。

このお宿唯一の弱酸性のお風呂。ここは引き湯なんですが、渋温泉の大宣言と温泉寺の源泉を合わせたものだそうです。事前に調べていったのですが、秘湯の温泉宿で弱アルカリ性、中性、弱酸性と3種類のお湯を楽しめるところはそうそうないので、実に楽しみ。うん、酸性だから刺激的!なんてことはないのですが、ここすげぇ熱い。さすが渋温泉の源泉かけ流し。熱いよ、熱い!50度以上の源泉かけ流しで加水してないのでめちゃ熱い!入れないことはないので気合で入るが、湯あたりしないようにここで本日は終了して、街歩きへ。時間交代制の関係でもう一つの大浴場浪漫風呂は明日の朝にならないと入れないしね。

街歩き

腹もいっぱいだし、鎌倉風呂でしこたま温まりすぎたので、部屋でビールを飲み、夕涼みを兼ねて、ちょろっと街歩き。渋温泉は温泉街というのにふさわしく、温泉の周りに宿とお店がたくさん立ち並んでいる。また、宿泊者はただで使える(というか宿泊してないと入れない)立ち寄り湯も9あり、その下見を兼ねて街歩き。写真に関してはスマホで夜とってもあんまよいの取れなかったので昼に撮影したものを。

宿泊の際に共通のカギを渡されるのでそれをもって、空いていれば内側から鍵をかけて浸かるといううもの。9番のみ一般開放されており、貸切風呂ではないのであるが、他は貸切の家族風呂みたいな感じ。すべてが源泉かけ流しのお風呂になります。泉質も微妙に違ったりして何種類かあります。程よい大きさの温泉街のメインストリートにパラパラと点在しています。

おなかがいっぱいだったのであえてほかのお店に入らなかったものの、温泉街自体は各宿の協力の下、その商店街の保存に力を入れているので、お店が生きていて、散策するだけで楽しいです。時間とおなかにゆとりがあれば、地元のお酒を堪能してみるのもいいと思います。

あちしらは金具屋からいったん一番湯まで下り、そのあと温泉神社のふもとまで歩きました。大した距離ではないけれどもね。温泉街の真ん中にある温泉神社。夜遅くて足元に不安もあるので中までは入らなかったけれども、温泉神社というものはいいよね。

何がいいって言われれば、特に何もなかったところに、人が湯治で集まり、それで効能があって体がよくなって、ありがたくなってそこに神社ができるという、一種自然への感謝みたいなところが面白いよね。温泉と神社を中心に町が広がっていくというのは、昔からの人の営みが感じられて、そこに息づくものの感じがあってよい。大げさな大きな神社ではないものの、そこでも残っている神社があるのはなんとなしに歴史が感じられてよいね。和歌山の湯の峰にも、銀山温泉にも小さいながらそう言う神社があって、温泉のありがたみが感じられるね。

でも下の写真はいわゆる温泉神社じゃなくて、温泉が湧いてた温泉寺の写真です。

雨が降て来たので、宿に引き上げる。

金具屋の前で一枚。ライトアップされててなかなかに素敵。ここに面してるところに泊まっていると思うとなかなか気分が良いものである。ちなみに部屋からライトアップされててまぶしくないのかといわれたら、そんなほどでもなく、基本は宿泊者優先なのもわかります。

部屋に帰って、温泉で火照った体を窓を開けて覚ましつつ、窓辺で飲むビールはまぁ、最高としか言いようがなかったですね。まぁ、気持ちいのなんの。おすすめですよ。そのあと宿を散策

今秋の旅の眼鏡っ娘分補給完了。というわけで、アナゲ超特急もあったことだし部屋で多少アナログゲームをして寝る。いい1日であった。

2日目

はい、渋温泉からおはようございます。この日は朝ごはん前にまずひとっぷろ。立ち寄り湯が開くと同時に一番と九番湯に入ってくる。一番湯は本当に家族風呂程度の大きさ。とはいえ、男女別に分かれているのでご安心を。オフのほうも厚いながらも、源泉かけ流しを楽しみました。

九番湯のほうは大湯ということで他の立ち寄り湯と比べると大き目なおふろになっており、そのほかに温泉サウナも併設。一般観光客にも開放されているお風呂。

浴場のほうの公式のお写真がないので、画像は検索してみてね。

あ、何とか見つけた。

で、入った時間が朝の六時ごろで、始まってすぐ。一番を経由してきたとはいえだいぶ早い時間。先客が四人ほどいらしてたのですが、皆さんそろって温泉のへりに座ってバシャバシャお湯をくみ出し、ザバザバ水を入れてる最中。せっかくいい色↓濁り湯なのにもったいないと思うなかれ。うん、ぶっちゃげ59度の源泉かけ流しで一晩お湯が出続けてたわけでしょうし、そうでなくてこの時間に合わせてお湯がたまるように調整してたのにしろ、人が入れる温度ではなく、やむなく薄めてる最中でした。薄まるのを待ちつつ、蒸し風呂のほうへ。うん、まさにサウナっぽい感じ。そうこうしてる間に、何とかお風呂が入れるような温度になったので、意地で肩まで浸かって10秒。これ以上は無理。結論としては時間帯選んで浸かったほうがいいです。意地で浸かるものではないけれども、これも勉強と体験だね。

まぁ、目の前にある足湯の熱さが今までの温泉街の足湯と比べると考えられないくらい熱かったので、そこからも連想できるのですがね。

ちなみに、渋温泉ではこういった温泉、お水で薄めることは禁止されてませんので、常識の範囲で薄めて入りましょう。

朝飯を食べ終わったら、今度は宿の風呂へ。最後は浪漫風呂へ。

戦後に新たに作られたお風呂で、海外意識してローマ風呂、洋風のお風呂ですね。ステンドグラスや石造りのお風呂で中性の泉質。濁ったお風呂が印象的でした。さっきのお風呂が熱すぎたのもあるが、温度的には適温で非常に浸かりやすかったです。総じてお宿のホテルはなかなか良かったです。

個人的には、まぁ、男女で大浴場に入れる時間帯が変わるので、男女両方のお風呂がある「龍瑞露天風呂」→「ローマ風呂」または「鎌倉風呂」→「龍瑞露天風呂」っていう順番で湯めぐりするのがいんじゃないかな。貸切風呂は任意で、外湯めぐりも、まぁ、せっかく来たので行ってみるのもいいか、って感じでかな。やっぱり外の露天風呂と中の大浴場ではわかりやすく見た目も感覚も違う気がするので入り比べてみるのは面白いと思います。やっぱ同じお宿で見た目に濁り湯と透明のお湯、入り比べられるのはよくわからなくても面白いよ。

朝ごはんを食べた後は源泉ツアーへ

これが非常に面白かった!是非参加してみてください、というか、参加しないのはもったいないと思うくらい!ご飯を食べた後、チェックアウトの前までに行われるツアー、温泉に浸かるのが楽しみになること請け合いで、なるほどぉ、とか、ふーん!とか感心できます。

まずはお宿の敷地内にある源泉へ。敷地内の地下3Mから湧き上がるお湯で、浪漫風呂に使われている源泉。うっすら濁っています。

管理している小屋というか場所は、狭い路地を歩いて入っていくのですが、すでにうっすら蒸し暑い。すぐ下から湧き出ている温泉で50度くらいなんですが、その日の温度とかに合わせてパイプの線を緩めたり閉めたりすることで、加水なしで温度調整をしているそう。実際50度じゃ入れないものね。温泉宿の温泉の舞台裏なんて見れることがないので、なかなかに貴重な経験だった。いや、結構足ば険しくて、一人ひとり交代で写真の場所まで行ったのだけれどもね。すぐスマホのカメラが曇るくらい、湯気と温泉を感じられました。

次にお宿から少し離れた渋温泉の温泉街の中にある源泉を見学。

こちらは、貸し切りの岩窟湯のお湯になる。さっき見た感じと比べて、実に機械的な感じであるが、多くの温泉がそうであるように、機械的に動力でお湯を上げるタイプ。

ここでの見どころは周りについている湯の花。白い湯の花がビッチりついていますね。先ほどの源泉はやや茶色がかった岩盤が見えてましたが、こちらはコンクリートにびっしし白い湯の花が。これが実はポイントで実際に手に取るとこんな感じ。

はい、これ舐めてみてくださいということでなめてみましたが、少しの苦みはあるものの、塩だ、これ!戦国のころから利用されており、海なし県である甲斐武田の貴重な塩分として守られていたそうな。そして、これが実際に昔から使われていて、さっき苦みがあると書きましたが、まさに舐めて渋いから、それが理由で渋温泉と呼ばれるようになったそうです。はぁ、面白い!そんなルーツがあって、それを身をもって体験できるとは!

次は宿に戻り、宿から車で、金具屋の駐車場へ。そこに2本の源泉があり、泉質がほぼ同じで金具屋では混ぜて使っているそうです。

ポイントしては掘削による自噴。掘ってはいるのだけれども、動力を使わずに自噴している天然温泉。お湯の温度も98度とかで、そのままだとおやけど。それでも、ちょっちょっと指切りする感じでは触れるので触らせてもらう。わかりやすくすべすべしてくるクレンジング力があります。これが循環なし、かけ流しのアルカリ性温泉の力!

温泉自体、沸点を超えた水蒸気とともに吹き上がってくる!動画にすればよかったんだけれども、こんな感じ。

まさに間欠泉で2分間隔で吹きあがってくる(パイプの栓をあえて開ければであり、基本はそのままパイプで宿に送っている)。吹き上がるとしばらくごっぱごっぱとい清よくお湯が吹いているのですが、それが次第に弱まりいったん自然に収まる。そしてまたしばらく待っていると一気に噴き出す!この繰り返しが実にダイナミック!毎分50リットルを超えるお湯が自然に湧き出す。隣の源泉と合わせると毎分100リットル以上のお湯が湧出していることになる。これはかなり大した量です!

さらにこの豊富な湯量を利用して金具屋の部屋の暖房を賄っているとのこと。宿の中にお湯を通しその熱で暖房、すげぇ!そういやぁ、部屋に暖房のタッチパネルとかなかったものな!宿まで300メートルくらいの距離なのですが、その300メートルくらいの距離でお湯の温度も、自然に入れる適温になっているそうで、加水しないでもうまいぐわいに冷まし湯になっているとか。

それでもまだお湯は使えて、飲泉もできるので、お部屋の洗面台からはこの温泉が蛇口をひねると出てくるとのこと。全然気が付かなかった!あとでお部屋に戻って水呑んでみると、言われて納得確かに水道水じゃねぇ!ってびっくり!

さらに解説を聞くと、下の白いのは全部湯の花!ものすごく濃度が濃いのが見て取れる。この渋温泉、先にも書いたけれども、全国でも珍しい、硫黄分が含まれるアルカリ温泉。そこまで硫黄が追分ではないので、硫黄による効能が強いわけではないのだけれども、1回で2回おいしい温泉。サラン日それで弱ありか理性ということは溶け込んでいるアルカリ成分が濃いということ。だもんで、パイプとか配管のメンテナンスが非常に重要で、こまめにやらないと配管にすぐ湯の花の決勝が張り付いて詰まってしまうほどだとか。のちにこの温泉の湯の花をもらうのですが、「いっぺんに使わないでくださいね、お風呂の配管が詰まる恐れがありますので」そんなの怖くて使えないよぅ。

で、非常に濃いアルカリ成分ということで、アルカリ性温泉というのは美人の湯で知られています。ようはクレンジング効果があって手がすべすべ、のつるつるになる美肌効果のお湯です。実際にお湯にすこしさわってもその感覚がわかります。よく温泉は湯治などで使われますが、酸性のお湯はその酸での強い殺菌効果で体の悪い部位分をなおし、アルカリ性のお湯はその殺菌効果で荒れた皮膚などをクレンジングするということで、昔は草津温泉などの強い酸性のお湯で湯治し、その仕上げで万座温泉や、この渋温泉で仕上げの湯としてお肌や皮膚を整えたのだという。なるほど、面白い!そしてこの金具屋では弱酸性のお湯と、弱アルカリ性のお湯が両方そろっており、湯治みたいに本格的にというわけではないけれども、酸性ーアルカリ性と整えることができるという。これはありがたいし、知識として知るとますます面白いね!温泉のありがたさと面白さが堪能できるので、是非お泊りの際にはこの金具屋の源泉ツアーには参加することを強くお勧めいたします。

帰りの観光は小布施へ

名残惜しいものの渋温泉の金具屋を後にして観光へ。

ダイヤの都合で各駅停車でゆったりと長野電鉄を下っていく。

旧東京メトロ日比谷線車両、東急東横線が並ぶホーム。ととはいっても中目黒でこの2車両がそろってた時期ってほとんどないんだってね。

そしてたどり着きましたは葛飾北斎ゆかりの地小布施駅。

小布施、街歩き

小布施の街は「栗と北斎と花のまち」とうたい、昔の町並みと葛飾北斎の美術館や、ゆかりのものが楽しめる。岩松院では北斎が描いた鳳凰の天井絵が拝めるらしい。とはいえ、歩いて回るにはちょっと距離があるので、ルート周遊バスで…。11月下旬までの土日祝日運行とは書いてあったが、23日の勤労感謝の日まで運航していて、26,27の土日運航してないとは思わなんだ。実際酒蔵で試飲とかしたかったので、仕方がないので徒歩で向かう。レンタサイクルもあったのであるが、乗り捨て可能とは知らず、歩いたのですが、バスがない場合はレンタサイクルおすすめ。正直20分以上なんもないところを歩くのはつまらないし疲れます。岩松院まで自転車で行って、小布施の街中のサイクルスポットで自転車乗り捨てるのが効率的です。北斎館当たりで自転車乗り捨てれば飲酒運転にならずに日本酒飲めます。ほかの場所もいろいろと周れるので、そっちのほうがいいかな。春から秋ならばバス、でなければレンタサイクルって感じかな。歩くならば小布施下車より一つ手前の都住のほうがおすすめかな。どのみち朝温泉上がってビール飲んでるから、バスがなかった時点でつんでるのだがね。

さて松岩院、葛飾北斎が江戸からこっちに引っ越してきて、お寺の天井絵として鳳凰を書いたことで有名なお寺。生で書いた天井絵が見れるということで楽しみに向かう。遠いけれども、せっかく小布施に来たのであれば見ておくべきスポットだろう。

基本的に撮影禁止です。画像に関してもなかなか厳しそうなので上のサイトを参考にしてください。ただ、畳21畳分の巨大な天井絵をガラス越しではなく、直に昔のままの状況で眺められるのはいいですね。北斎の絵のうまさ色合いのすばらしさを感じられます。拝観料を払うとお寺の方の解説を聞きながら見ることができます。小布施に行ったら見えおくべきスポットですね。北斎の絵がすごいというのが見て取れます。筋肉の月方ら、想像上のものの描き方で、よくわからんけど、すごいってなります。

次に訪れたのは浄光寺。うん、何の情報もなしでたまたま通りがかっただけなんですが、結構すごそうだった。

ひじょうに急な参道の上に寺があるらしい。はっきり言って歩き疲れたので、それを見上げただけでしたが。和歌山のゴトビキ様ほどではないけれども、なかなかのきついのぼり。雰囲気はあったね。あとで調べたのですが、国の重要文化財に指定されており、茅葺き屋根の入り母屋造りが素晴らしいのだとか。バスとか自転車で回っているならば、そして足腰に自信があるならおすすめです。

小布施の街中に戻ってお昼

時間と体力を使って北斎の天井絵を拝んだ後は街中に戻ってお昼。事前に調べておいたお蕎麦屋へ。小布施は長野らしくお蕎麦と栗が名物。栗に関しては小布施の街の中心街にある北斎美術館のそばとかに、観光バスとかの駐車場とかもあってにぎわっていて、そこらへんでいただけるっぽいのですが、ちょっとシーズンすぎてるというのもあるし、それっぽく観光客向けなところわなぁ、とか思って敬遠しましたが、それでもおいしそうでしたね。次の機会があるなら栗おこわに挑戦したい。上田でおそば喰わなかったしね。

で今回お邪魔したのは手打ちそばかなえ。

少し前に人がいて並びましたが、正直歩き疲れてたし、少し待てばいいのだな、と思ってお邪魔しました。天ざる蕎麦1850円を注文。出てきたのがこちら。

しっかりとした10割蕎麦がすごく香りよくおいしかったです。実においしかったですよ。季節のてんぷらも文句なし!ただ、ここまでしっかりしたお蕎麦ですと当然かなり時間がかかるのは覚悟必要ですね。行列を待つ、っていうのではなく、お店に入ってから注文して、現物が届くまでに時間がかかるということ。天ざる蕎麦だと、そばとてんぷらが一緒にくるのでかなり時間がかかります。天ざる蕎麦でなく、普通に蕎麦頼んで、その際てんぷらを別に注文して、日本酒飲みながらそば前を楽しむほうが正解だったかな。土日で外で待つ場合は中で食べてる人の分も待つので、時間は大目に考えておきましょう。ただ、それでもおいしいお蕎麦をじっくりお店の中で落ち着いてたべられるスポットだと思います。

小布施の町並みと北斎館

小布施の街の中心街でやっぱり最大の見どころは北斎館。北斎の美術版画等が展示されているところ。天井絵をまず見たかったので、そっちを先に回ったものの、こっち先に見て北斎のこと勉強してからでもいいかもしれないですね。

今回の企画展示は北斎が挿絵を入れた水滸伝の本。これ版画なので、1ページ1ページ丁寧に原寸大で刷られたものを展示されてました。水滸伝は読んだことないのですが、話に合わせた絵、人物描写がすごかったのと、これを版画で?ってくらい細かい書き込みがすごかったです。

また常設展示で祭りやタイの展示があり、その天井絵と屋台の展示が迫力がありましたね。笑顔紀伊の都、大きいけれども、細部まで過去こまれている北斎の絵の神髄が見て取れるのは迫力がありました。小布施と言ったら北斎は外しちゃいけない!と感じましたね。

北斎館を出て小布施の街歩き。ほんとは栗のスイーツとかめぐるのもありなんでしょうけれども、そう、酒だ!昨日柳町で飲まなかった、酒だ!いい感じの街を駅に戻る方向で酒蔵に向かう。

というわけで桝一市村酒造場へ。ここは日本酒の販売と試飲、というか手盃酒(てっぱざけ)が楽しめる。

わかりやすく言えば有料の試飲であるが、試飲ほど少なくはなく高くても360円くらいでお酒を少量いただけるというもの。日本酒をバーカウンターみたいな感じで酒蔵でおつまみとともに少量のみ比べられるという試み。試飲と違って、落ち着いて、すわっていただけるのが良いところかな。

コロナの関係で必ず1人いっぱいで回し飲みはやめてね、という制限だけれども、日の高いうちからの日本酒は最高である。せっかくなので大吟醸の碧漪軒をいただくがこれが好みだたな。もうちょっと日本酒通になったら吟醸酒とか特別吟醸とかで飲み比べて、味の違いが分かるようになりたいな。そんなことを考えながら、後ろ髪惹かれる思いでお店を離脱。電車の時間があるので帰らなければならないのだ。

最後長野とか大宮とか、

これはもはや旅行の思い出とかそういうことではないのだけれども、長野旅行の最後の注意を。

土日の長野からの新幹線、当日に指定席に乗ろうと思って切符買おうとしても大混雑しています。事前に指定席を確保しておくのがおすすめですが、乗り遅れそうだったり、早くなったので他の電車ということもあり得るでしょう。その場合は落ち着いて「あさま」の自由席をお勧めします。あさま号は長野始発だし、自由席も数が多いので空いている指定席を待つよりも手っ取り早いです。長野からであればゆとり持って座れることが多いです。軽井沢から先で自由席も立ちになるけれども、長野からであれば大丈夫です。

落ち着いて長野の善光寺ビールを飲みながらあちしも帰りました。

で、打ち上げに関してですが、あちしは大宮下車。東京西部組だと基本的に上野や東京まで出るより大宮で降りて池袋だの新宿に出たほうが早い。特に西武池袋線沿いだと大宮からの「むさしの号」が拾えるならば新秋津問選択肢も出てきます。今回はむさしの号も拾えないので、大宮でいったん下車。鉄道の乗車券が100KM超えているので途中下車が可能なので大宮で降ります。

大宮で降りる理由は、池袋、新宿に比べると居酒屋が駅から近いことですね。駅から降りて歩くのめんどくさいので、打ち上げは大宮がおすすめです。

というわけで・・・

1泊2日で渋温泉の金具屋に行ってまいりました。

感想としましては、超おすすめです。まず何といっても金具屋に泊まること自体がすごく面白いです。

たくさんの温泉が素晴らしいのもありますし、歴史の宿に泊まっているという高揚感がすごく楽しいのと、「文化財巡り」「源泉ツアー」の二つが特に楽しい。宿に泊まっているだけでなく一つのアトラクションといってもいいものが無料で楽しめ、それ自体がものすごく楽しいです。渋温泉自体が、温泉街でありそれを楽しむというのもできますし、強くお勧めします。どうせ渋温泉に泊まるのであれば、多少値段が上がっても、それ以上の付加価値が間違いなくついてくるとおもいます。高めの宿泊料は無料で博物館なんなりを見学できている、と思えば全然納得。2つのツアーの付加価値が素晴らしすぎます。

そして、そこまでに来る道のり、帰りに寄る観光地として、上田、善光寺、小布施などの観光地もあるのでただ温泉委浸かるだけでなく旅行も楽しめるので、なかなかにおすすめだと思います。弱点は競輪場がないことだね。

皆様も是非一度渋温泉、金具屋へ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?