【編集者の本棚】鎌鼬の里を訪ねて

出版社で働く人はどんなことに関心を持ち、どんな本を読んでいるのでしょうか。出版会の中の人の本棚や頭の中を覗くようなつもりで、その一端をご覧ください。今回は『三田評論』などを担当している編集者・川尻大介さんです。

日本写真界のシンギュラリティ

今回の主人公は1冊の写真集です。舞踏家・土方巽(1928-1986)らダンサーをモデルにした写真集『おとこと女』で1961年にデビューした写真家・細江英公(1933-)。彼が1969年に発表した3作目となる写真集『鎌鼬(かまいたち)』(現代思潮社、1969)がそれです。

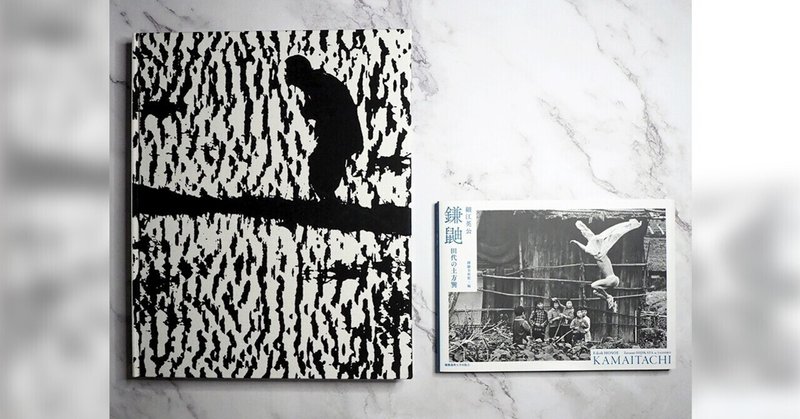

[↓こちらは2009年刊行の新装普及版]

1960年代といえば、川田喜久治『地図』(1965)や東松照明『11時02分 NAGASAKI』(1966)、奈良原一高『ヨーロッパ・静止した時間』(1967)など、名だたる写真集が数多く出版された時代。彼らの弟妹分にあたる荒木経惟や森山大道、中平卓馬、石内都らもまたこれに続くかたちで、1970年代以降、新たな写真表現を開拓していきました。後の巨匠たちが初期の代表作を次々と著した60〜70年代は、ある意味、日本写真界の最初のシンギュラリティと言えるでしょう。その前半期にあたる60年代は、ファインアートとしての写真が日本で地歩を固め始めた時代でした。

破格のブックデザイン

『鎌鼬』に話題を戻すと、細江は再び土方をモデルにし、1965年頃から二人三脚で作品づくりに取り掛かりました。細江自身は1963年に三島由紀夫をモデルにした2作目『薔薇刑』を出版しており、写真を通した身体表現の追求に向かっていたことが窺われます。こうした中で共作の舞台となったのが、土方の父親の故郷だった秋田県雄勝郡羽後町田代の農村でした。二人の出身地は土方が秋田市、細江が山形県米沢市ですので、東北の地を選んだことは自然ななりゆきだったのかもしれません。

二人の撮影行に触れる前に、写真集の成り立ちについて紹介しておきます。『鎌鼬』はA3サイズに近い375mm×309mmという破格の判型で出版されました。後に世界的な建築写真家・出版者となる二川幸夫が、建築史家の伊藤ていじと出版した『日本の民家』シリーズ(1957-1959)がB4判・全10巻という大部で毎日出版文化賞を受賞し話題になりましたが、『鎌鼬』はそれよりも一回り大きいサイズでした。

四六判との比較

さらに驚くべきはその造本。41ページ(うち写真は34葉)の紙面がすべて観音開きとなっており、その内面にモノクロの写真が刷り込まれているのです。読者はページをめくるたびに折りを開かなければならないつくりになっており、この行為にはどこか儀式めいた雰囲気が漂います。

そのブックデザインを手がけたのが、同じく当時新進気鋭のデザイナーだった田中一光(1930-2002)でした。1970年代中期以降に西武グループのアートディレクションを一手に引き受け、セゾン文化の一翼を担った人物としてグラフィックデザイン史にその名が刻まれています。『鎌鼬』の本体はクロス貼りの表紙全面にモノクロ二階調で、水田に佇む土方の姿が刷り込まれています。クロス装の場合、今ならコスト上の理由で背表紙に題字を箔押しするくらいが関の山。クロスに印刷するなんて発想だけでもほとんど狂気の沙汰でしょう。今で言えば相当に“イキった”造本ですが、さらに瀧口修造が序文を、三好豊一郎が詩を寄せて脇を固めるという念の入れようです。

これほど力の入った出版ですから、おそらく発行部数は限られ、写真・美術関係者が中心に買い求め、瞬く間に絶版となってしまったことも容易に推測されます。

写真の語りに耳をすませる

ところが、現代思潮社版の刊行から35年あまりが経った2005年、すでに伝説化されていたこの写真集が「完全復刻版」の触れ込みの下に再刊されることになりました。この英断を下したのが京都の青幻舎。1995年に創業された新興の美術書専門出版社でした。限定500部、価格は30,000円。当時駆け出しだった私には決して安くない買い物でしたが、写真家として活躍中だった大学時代の先輩の「編集者ならこれは買うべきだぞ」の一言に、清水の舞台から飛び降りる覚悟で出版社に電話をかけ、残部僅少の1冊を手に入れたのでした(余談ながら私のこの「飛び降り癖」は、長じてアートブックからやがてオリジナルプリントにまで手を出すに至り、その後幾度となく骨を折ることになります)。

前置きが長くなってすみません。

ついに手に入れた大判の『鎌鼬』ですが、一葉一葉を厳かにめくっていった第一印象は「正直よくわからない」というものでした。モデルとなった稀代の舞踏家も写真に切り取られることで静止画となり、その動きが止められてしまう。農村に高々と立てられた稲架掛け(はさがけ、収穫した稲を乾燥させておく柵のような造作物)に、カラスのように留まる舞踏家の姿をコントラストたっぷりに捉えた代表的なカットには鮮烈なインパクトを受けたものの、全体を通して何かがわかったという手応えにはほど遠いものでした。それでも繰り返し見続けるなかで、撮影の舞台が都市部から地方の農村へと移る流れに自分なりのストーリーを見てとることができるようになります。例えば、次のように。

舞踏家扮する奇人がある日、町に現れた。彼はさまざまな奇行で人々を驚かせ、忌避される存在になる。町の中に居場所を失った奇人は農村へと下野し、地付きの人々にも同じように奇行を繰り返すが、彼らは意に介さない。むしろ、奇人に親しみすら抱いたようにも見える。村の子どもたちもまた恰好の遊び相手として彼を受け入れた。しかし、自分の振る舞いに誰も驚かないことで奇人は不満を募らせていく。奇行はエスカレートするばかりだが、村人たちは次第に見向きもしなくなった。すると彼は、人としての一線を超える“ある行動”に出てしまい、やがて風の化身=鎌鼬となって人里から姿を消す。(*個人の想像です)

よそ者と村人との邂逅

町では忌避の対象だったある男の振る舞いが、農村では親しみをもって迎えられる。それを象徴的に表すカットが2つあります。1つ目は稲刈り作業の休憩中と思しき地元民の中に土方がへたり込むように座り、おどけた表情を浮かべている画。着物がはだけた土方の姿はいかにも異質ですが、彼を囲む人々は和やかな表情を浮かべ、闖入者との交流を楽しんでいるようにも見えます。2つ目は村の一遇で土方と子どもたちが座り込み、向かい合わせで何かやりとりをしている画。土方は筵の上に腰を下ろし、これが舞台代わりなのか、見世物をする大道芸人とその観衆といった関係が窺われなくもありません。

田代が実父の故郷だったとはいえ、土方の生まれは秋田市ですから、当地の人々にとって土方と細江はよそ者同然だったでしょう。こうした写真が静かな驚きを与えてくれるのは、地付きの人々が警戒を解き、親しみを向けているようにすら感じられることです。ある種のフィクションとも取れるこんな写真を、二人はアウェイでどうやって撮ることができたのか。

『鎌鼬』とは別に、撮影の日のことを明かしてくれるのが『細江英公 鎌鼬 田代の土方巽』(鎌鼬美術館=編)です。少しだけネタバレになることをお許しください。細江と土方が田代で撮影に及んだのは1965年9月のある1日。二人は突然「村に現れ、奇妙奇天烈な行動とともに、村の老若男女を巻き込み、翌日には疾風の如く去って」いったと同書にあります。そして、当時子どもだった彼ら彼女らは皆、この時の撮影を今も「よく覚えており、しかも特別な秘密の出来事として胸の奥にしまって」いたと。こうした事実が明らかになったのも、『鎌鼬』の写真を展示する「鎌鼬美術館」が2016年に田代で開館したことによります。『細江英公 鎌鼬 田代の土方巽』はこの開館に合わせた記念カタログとして出版されました。同書には『鎌鼬』に記されていない写真集の成り立ちや1965年9月の撮影の様子、田代の地誌などが収められ、写真集の世界をより深く知ることができます。

ミュージアムとしての農村風景

『鎌鼬』は細江英公が土方巽をモデルに撮り下ろした写真集ですが、見どころはパフォーマティブな土方巽の振る舞いだけではありません。田代の田園風景や木造民家、その地に生きる人々の姿もまた、被写体として濃密に写り込んでいます。しかも、現代の日本が多くを失ったこうした里の風景が、田代には今も残っていると言います。『細江英公 鎌鼬 田代の土方巽』の刊行の辞によれば、「あの撮影の年から51年。写真の中の風景は、今も田代の里の風景です。田んぼには、稲架が今も林立しています」。1冊の写真集から美術館がつくられた例は国内外を問わず、ほとんどないのではないでしょうか。撮影に訪れた二人の若者と村人たちとのたった1日の邂逅が、1冊の書物を介し、50年の時を超えて町の財産を再認識させる。「鎌鼬美術館」はいわば写真集『鎌鼬』のための常設美術館ですが、それと同時に、田代という土地そのものが、写真集の世界を伝えるミュージアムになっているのです。

*

コロナ禍によって遠出がままならない状況ですが、事態終息のあかつきにはぜひ田代を訪ね、その世界を堪能し、『細江英公 鎌鼬 田代の土方巽』をお求めいただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?