【愛知杯2024】小倉芝2000mの特徴と馬場傾向(トラックバイアス)

愛知杯の好走傾向=内差し有利

直線平均進路:6.7頭目÷大外平均:12.0頭目=馬群内直線位置:56%

4角平均位置:6.0番手÷出走平均数:16.0頭=馬群内道中位置:38%

好走馬上がり3F平均タイム=36.33秒

(2020年小倉開催時のみのデータ)

2024年の愛知杯は本来の中京芝2000mではなく小倉芝2000mで行われる。これは春以降に行われる阪神競馬場のリフレッシュ工事による休業で通年の開催が変則的になっているからである。

愛知杯において小倉芝2000mは競馬場の規格や周りも全て異なるためコースからの考察は難解だが、幸いにも近年は2020年に1度だけサンプルがあるため、ここからわかる事を紐解いてみよう。

小倉はコンパクトなコースだが…

小倉芝の一周はAコース1,615.1m(Cコースで最大1,652.8m)でJRAの中で2番目に短い。最も長いのが東京の一周がAコース2,083.1m(Dコースで最大2,139.6m)のため、単純に400mほど違う。見た目だけならば、東京コースのなかに小倉コースが入ってしまいそうなほどである。

愛知杯が例年行われる中京コースも一周がAコース1,705.9m(Bコースで最大1,724.8m)のため、愛知杯がこのコースで行われるということ自体が例年と異なるレースになるわけだ。

もちろん直線距離も小倉は293mで短い部類なのだが、実はこれ札幌、函館、福島に次ぐ4番目。長いとは言えないものの、直線距離だけならば10箇所あるJRAの競馬場の中で真ん中ぐらいに位置していると言ってもいいだろう。これは意外と気付かれていない。

小倉コースの特徴は直線が平坦だけでなく、正面から1角の向けて急激に登ると、2角を頂点に下りと平坦しかないというコース形態。中盤に上りがないということは勢いを落とすところがない。さらに3~4角はスパイラルカーブを導入し、ゆったりとした角度でコーナーに進入できるためさらに勢いが落ちることがない。

直線は意外と長い、さらに向正面→コーナー→直線で上り坂がない上にスパイラルカーブとなっていれば見た目以上に長い脚が必要になるし、直線が長い他場で末脚を発揮した馬が好走するパターンも案外多いのが小倉コースの特徴である。

冬小倉の馬場づくり

例年2月から開幕する小倉競馬だが、近年は京都競馬場の改修工事による変則的な開催日程によって1月から始まることもあり開始時期はまちまちだった。

しかしながら、下記の通り開催直前にはエアレーション(バーチドレン)、またはそれに加えてシャタリング作業といった馬場更新作業を行っている。

2023年 エアレーション作業

2022年 エアレーション作業

2021年 エアレーション作業

2020年 エアレーションとシャタリング作業

エアレーション(バーチドレン)や、それに加えたシャタリング作業を実施すると馬場に空気が入りやすくなり芝の生育が促される。また、硬くなった根に切り込みを入れることで馬場のクッション性が高まって出走馬の足への負担を軽減する効果がある。

開催側からの狙いは、あくまで「芝の生育状況向上」「競争の安全性維持」だが、これがレースでは馬場が解れているが故に「先行馬不利」な馬場状態となってしまう。

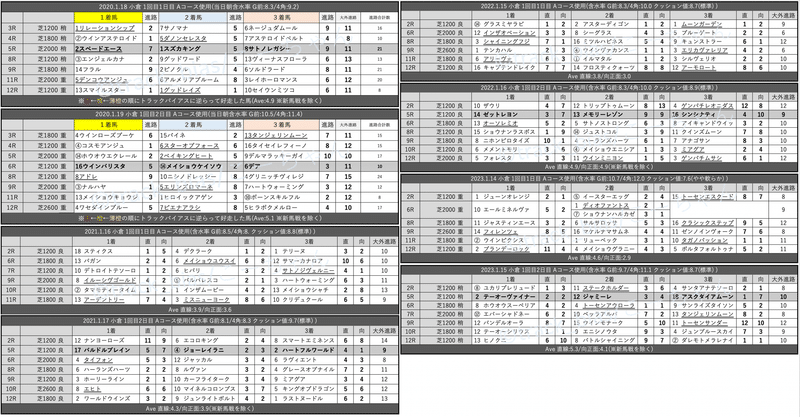

上記は近4年の冬の小倉開催の開幕2日間の好走馬をまとめたものである。馬名に二重下線が引いているものは上がり3Fがメンバー最速を表す。全49Rのうち、36Rで上がり最速馬が馬券に絡んでいて、割合ならば73.5%になる。とにかく差しがよく利く、上がりスピードに長けた馬が好走するのがエアレーション作業(及びシャタリング作業)を施した上で開催が始める冬の小倉開催の馬場の特徴である。

注目馬

◎コスタボニータ

近走結果を残しているのはディセンバーS、クイーンSと共にL4FとL3Fでのラップの格差が小さい「長くいい脚を使うレース」なのが共通点。逆に府中牝馬Sでは完全なキレ負けだったことから、小倉競馬の経験はないものの適性の可能性が感じられる。33秒台の末脚が求められるレースでは終盤の加速力に乏しいものの、34秒台後半の末脚比べになると安定的な結果の残しているあたりでは冬の小倉開催開幕週に脚が合いそう。勝ち負けに期待する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?