もう居飛穴も怖くない――右舟囲いを語る(6)

ご無沙汰しております、神副慧です。

前回までは振り穴引きこもりの話ばかりしてきましたが、今回は(先手で)▲2八玉と入らないパターンについて書いていきましょう。

対居飛車穴熊戦法

さて、現代において振り飛車を指す以上避けて通れないのが居飛車側の穴熊戦法です。対抗形でお互いが穴熊に潜った場合には居飛車側に利があるというのが定説であり、振り穴おじさんとしてもなるべく避けたい展開ではあります。

第2回で出したこの図から▲2八玉と入り、そこから居飛車側が穴熊に潜る構えを見せた場合には渋々相穴熊に進行することになりますが、この場合は組む手順で先行していることを活かし、相手の穴熊が完成する前に仕掛けるケースが多いです。

必然的に居飛車側としてはあまり気持ちの良い形ではなくなるため、最初から穴熊を構想していた場合にはもう少し早くから穴熊を組み始める方が一般的です。飛車側の駒組みがどの程度進んでいるかはケースバイケースですが、玉側の駒組みはおおよそこのような形になることが多いです。

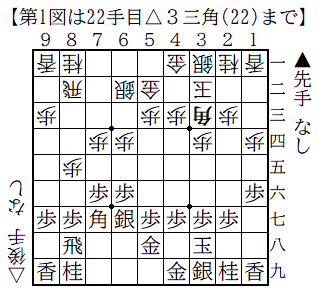

手順的にはここから居飛車側は穴熊でも左美濃でも組めるわけですが、特に飛車側の駒組みが出来上がる前の△3三角に関してはだいたい「居飛車穴熊やります」という宣言であることが多いです。居飛車穴熊は対振り持久戦で特に優秀であり、こちらが角道を止めて持久戦模様にしていることからもここから左美濃に組むよりは穴熊に組む方がわかりやすいからでしょう。

この△3三角に対しては▲2八玉と入らず、▲4七歩・▲3七歩、あるいは▲2八銀とするのが今回の骨子となります。

振り飛車ミレニアム

ということで早速、今回の本題に入りましょう。

一頃居飛車側が対藤井システムで使っていたミレニアム囲いをそのまま線対称で右側に持ってきた、振り飛車ミレニアムという形です。

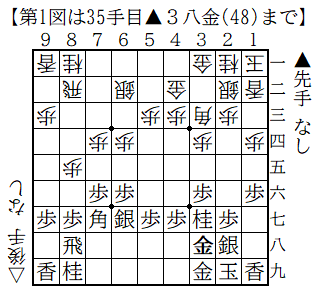

こちらの局面はテーマ図から▲2八銀、▲3六歩、▲3七桂、▲2九玉と一直線に組んだ形になります。

振り飛車ミレニアムの特徴は、なんと言ってもこのハネた桂でしょう。これにより、相手に対して上からの圧力をかける攻撃的な構えになることが、他の囲いとの違いになってきます。また、玉が角筋を避けた深いところにいるおかげで、穴熊ほどではないにせよ遠さと堅さを両立しており、相手の不用意な動きに対して痛烈なカウンターを叩き込むことを目指しています。

一方で注意点は、手数がかかる上に手順の中で駒の連結が緩むこと、穴熊ほど堅くはないこと、そしてハネた桂頭が弱いことです。基本的に組んでいる途中で仕掛けられると厳しいので、居飛車側が穴熊のような手数のかかる囲いを組んでいるのでもないと採用しづらいです。一方、堅さでは居飛車穴熊に大きく劣るため、居飛車側が動いてこなかった場合にはこちらから仕掛けなければなりません。桂頭の弱さに関しては、そこを狙われる前に攻めるか、もしくは他の駒で支えるかの二択になるでしょう。

バリエーション

振り飛車ミレニアムの組み方には、穴熊同様にいくつかのパターンがあります。図2-1の形から、左金をどこに寄せるかが差異になりますね。

一番オーソドックスなのはこの形、一筋奥まった本美濃のような組み方になります。左金がこの位置にいることで、大駒の打ち込みや横からの攻めに対する備えになっています。

更にもう一手使って左金を寄せる形もあります。金駒が密集してバランスは悪くなりますが、左金の連結が更に強くなるので穴熊に近い堅さを得られると言えるでしょう。また、ミレニアムの特徴である桂を使った攻めの一つに▲4五歩と4筋から攻めるパターンがありますが、この形であれば状況に応じて飛車を振り戻す4筋ペンデュラム飛車(しつこい)のオプションがあります。

一方私のお気に入りはこの形です。前回の振り穴編でもこの位置に金を置く形については触れましたが、同様に▲5九角からの振り角や3筋ペンデュラム飛車を見据えた形になります。また、穴熊のときと違い3七の位置にいる桂頭を金で守っていることが効いてくる局面も多いです。一方、左金が他の駒と連結しなくなるという問題は確かにあり、他の2つの形に比べると少し堅さで劣るというのがデメリットになり得ます。

急戦対策

居飛車側としては対振り飛車ミレニアムはあまりやりたくない形でもあるので、場合によってはこちらの囲いを咎める形で急戦模様に切り替えてくるケースがあります。ミレニアムへの直行にこだわると、桂頭を狙う反撃を受ける可能性が高まるので、組む手順に工夫が必要になってきます。

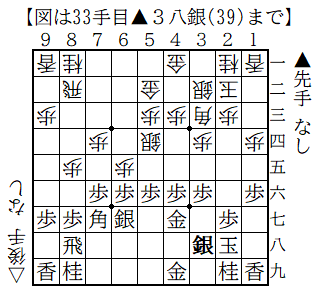

個人的なおすすめは、最初から上述の4七金型に組む前提の手順です。先に▲4六歩と上がり、次に▲4七金と上がってからミレニアムに組むようにすると、仮に居飛車側が穴熊ではなく左美濃からの急戦模様に切り替えてきた場合にも、玉頭を守りながら動くことができます。

これに対して居飛車側が通常通り穴熊を組んできた場合には以下△2二玉▲4七金△1二香▲3六歩△1一玉▲3七桂△2二銀▲2八銀△3一金▲2九玉△6三銀▲3九金で意図した通りのミレニアムに組むことができます。

一方相手が左美濃から急戦に出てきた場合は、こちらも▲2八玉▲3八銀として高美濃に組む変化があり、この受けが先に桂をハネたり銀を上げたりする手順に比べての利点になるでしょう。

最終的には相手次第と言ってしまえばそうですが、元々この右舟囲い戦法自体が相手の動きに合わせる「後出しじゃんけん」を意図していることからも、囲いの堅さよりは相手の動きへの対応のしやすさに優れた4七金優先の手順がより向いているのではないかと考えています。

ということで、一旦振り飛車ミレニアムに関してはここまでです。

次回は左金を上げる前の分岐について書く予定です。