僕と契約して振り穴おじさんになってよ(2)――右舟囲いを語る(3)

さて、前回は対ノーマル左美濃(2二/8八玉型)について振り飛車穴熊が成立するという話を見てきました。今回は引き続き美濃系統、天守閣美濃に対する対応を考えていきます。

天守閣美濃の特徴

天守閣美濃とは、一般的な左美濃と異なり玉が2二/8八の地点ではなく角の上、2三/8七の地点に配置されるのが特徴です。角を3三/7七に上げる手数は節約できますが、一方で2筋/3筋の歩を突く手が必要なので実際のところ手数自体は余り変わりません。

一方駒の配置としては玉が角道からズレているということにポイントがあり、一般的な美濃囲いと異なり斜めからの手はかかりづらくなっています。

もちろんその分弱点は見るからに弱い玉頭で、必然的に振り飛車側は如何にこの頭を攻めるかを考えなければなりません。

かつては対振り持久戦の定番の一つではありましたが、振り飛車側の対抗策として有名な藤井システムが登場してからは数を減らしつつあるようです。とはいえ居飛車穴熊に比べるとまだ序盤の手順に無理がないことから、(私が遭遇する段級帯では)まだまだ採用される構えです。

対天守閣美濃の駒組み

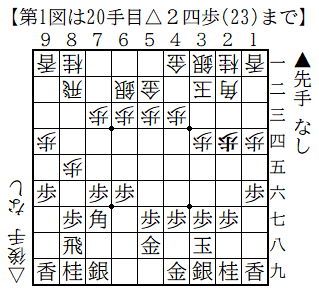

居飛車側が天守閣美濃を組む場合、角頭の歩を突く手で明らかになります。

従前から書いているように、右舟囲いからの伸展は「相手の動きに合わせる」ことを軸にしています。天守閣美濃は玉頭が弱点ですので、こちら側は縦の攻めができる形を目指すことになります。

考えられる方針は大きく分けて2つあり、

美濃囲い→高美濃囲い(3七桂型)

振り飛車穴熊

のどちらかが基本方針となります。

また、天守閣美濃には図2のように一直線に組んで持久戦に直行する形のほか、右辺も並行して組んでいく急戦含みの展開があり、こちらへの対策を考える必要もあります。

対持久戦

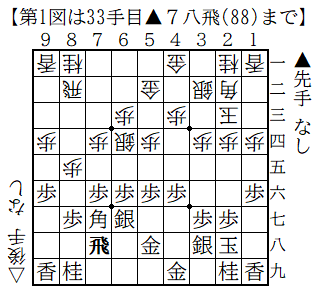

居飛車側が持久戦を志向した場合、こちらも囲いに手数をかけられるようになります。この場合は穴熊をのんびり組む余裕もありますし、美濃から高美濃に組み替えて桂を跳ねる余裕もあります。

但し、3七桂型の高美濃囲いはそこまで強い囲いではありません。一方天守閣美濃はこちらが囲っている間に4枚美濃まで進行されてしまうため、結果として硬さ負けする感は否めません。

他方振り飛車穴熊に組んだ場合玉形の差もそこまでない上、こちらは左銀が活用できる形であることを考えると、より持久戦向きの体制になっていると評価できそうです(図4は評価値ほぼイーブン、図5では振り飛車側が+100前後)。

好みの問題のレベルではありますが、ここまでゆっくり指すことを選択してきたのであれば、そのまま穴熊に寄せた方がわかりやすいと思います。

対急戦

一方居飛車側が急戦含みで来た場合、振り飛車側には慎重な駒組みが要求されます。呑気に何も考えずに穴熊を組み始めてしまうと、居飛車側の仕掛けが始まってしまいます。居飛車側の角道が通っていること、また右銀が上がったルートも角を引くことで活用できてしまう結果として、左金が半端な位置に宙ぶらりん状態になってしまいます。

評価値ではこれでも-200程度とまだ互角ではありますが、先程のように組み合った形よりは良くないですし、何より心臓に良くないですね。

ということで、居飛車側が急戦含みで来ているようであれば、一旦こちらも美濃に受けた上で相手の出方を見る方が良いと思います。

こう受けられれば相手の7筋からの攻めは受かりますし、相手方が角道を止めてから角を引いてきた場合にはこちらも6八や5九に角を回す手があり、体制はまあ良いといえるでしょう。

また、急戦を引っ込めて6四ではなく4四に銀を回して持久戦に組み替えてきた場合には図4に合流しますので、図5の穴熊ほど良くはないですがこちらも十分な体勢になります。

ということで、今回は対天守閣美濃について見てきました。

対持久戦型=振り飛車穴熊

対急戦=美濃

というところまでで、今回は締めたいと思います。

次回は▲2八玉編の最後のパターン、相手の態度がわからないケースについて書いていく予定です。