僕と契約して振り穴おじさんになってよ(3)――右舟囲いを語る(5)

さて、前回ちょっと脇道に逸れて急戦の話をしましたが、今回は振り飛車穴熊編の最終回となります。前回までは主に手順や判断基準の話で「振り飛車穴熊に組む」というところまで話して終わらせていましたが、今回はその振り飛車穴熊のバリエーションについて話していきます。

振り角

囲いのバリエーションについて書く前に、大駒による攻めについていくつか書きましょう。というのも、特に対抗形の将棋においてはお互いの囲い同士が向き合うことになるので、攻め方次第で攻め駒と囲いが干渉してきてしまうからです。

「振り角」というのは私が勝手に呼んでいる言葉ですが、角を交換せず自陣内を通って右側へ回す攻め方のことです。一般的な用語ではよく「三手角」と呼ばれる▲7七角→▲5九角→▲2六角と進む形や、四手かけて同じく▲2六角へと進む「四手角」がこの振り角の代表例です。

また、角を2筋ではなく4筋に転換し、相手の飛車ににらみを効かせるという含みをもたせるのが、もう一つの「振り角」のバリエーションです。つまり、7七から角を引く際に5九ではなく6八で止めるという手になります。

相手が居飛車銀冠や天守閣美濃といった駒組みをしている時で、かつ6四に歩が出ない形になっていると、この手を繰り出しやすい形となります。天守閣美濃は言うに及ばず、銀冠も銀の頭が地味に弱いため、そこに睨みを効かせつつ相手の飛車へ角の射戦を当てていくことになります。

ペンデュラム飛車

こういう「一旦振った飛車を3筋や4筋に振り戻す」の、「ペンデュラム飛車」って呼ぼうと思うんですけどどうですかね #絶対流行らない pic.twitter.com/LwQYqkEBFS

— 神副慧@酒クズ和装VSinger/VTuber (@Kei_Kamizoe) February 21, 2022

言うまでもありませんが、この「ペンデュラム飛車」というのも私の造語です。一度振った飛車が戻ってくるのが「振り子」のように見えることから、厨二病全開のネーミングをしたところですが、まあきっと流行るまい。

閑話休題、相手の囲いにもよりますが振った飛車を右辺に戻して戦うことになる局面はたまに出てきます。対抗形になるとどうしても囲いは横の戦いに向けた形に組まれやすいので、それを見て相対的に弱い縦方向からの攻めに切り替える、という構えになります。頻出するのは3筋、ついで4筋ですが、こちらの囲い次第では2筋という形もあります。

駒の干渉

さて。こうして「攻め駒を右辺に回す」手順を見てきた理由は、察しの良い方はもうお気づきでしょう。すなわち、これらの手の利用を考える場合、大駒の動く道・利きが囲いと干渉してしまうことがあるわけですね。

例えば美濃や高美濃であれば振り角くらいしかできませんし、銀冠にしてしまうと2六に角を回す道も塞いでしまうことになります。一方で右穴熊にはいくつかのバリエーションがあり、これらの攻め筋を効果的に使えることがあるのが持久戦向きである所以です。それでは具体例を見てみましょう。

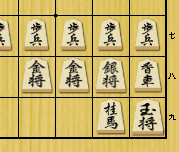

ノーマル型

まず最も基本的な形から見ていきましょう。銀桂香(と右側2枚の歩)の位置は右穴熊の基本パッケージですが、そこに加えて左側を両方の金でブロックする形です。この形では3筋、4筋の歩を突くことはできるので、両方の振り角及び4筋へのペンデュラム飛車に対応することができます。

一手省略型

「4二金型」と書いてしまうと後述の相振り用と混ざってしまうため、この形の焦点である一手省略をタイトルとしています。その名の通り左金を3八の地点に引き寄せる一手を省略した形です。

この形でも金銀の連結自体は美濃同様かなり良い形なので、穴熊囲いの固さという点では十分な形と言えるでしょう。

一方、この形では飛車も角も右側には持ってきづらい形であることには注意が必要です。また、3七の歩を剥がされた場合には3六の地点にふんどしの桂の手筋が生じるので気をつけましょう。

右辺反撃型

最も攻撃的な形なのが、この4七金・3六歩とする形です。あからさまに3筋に飛車を振り戻す構えで、若干固さを犠牲にはしていますが相手の囲いの上部に飛車を叩きつけられる形となります。玉飛接近どころか玉飛角接近というセオリーに反する形になることも多いですが、逆に左辺をある程度放置しても形勢を損ねないという利点もあります。

相振り型

相振り自体についてはまた機会を改めて書く予定なのでここではあまり書きませんが、一応相振りでも穴熊自体は成立します。左金を4二に留める点は一手省略型と同じですが、右金を3九と寄せるのではなく3八と上げる点が異なりますね。この形は下段から飛車に攻められると少し厳しくなるのですが、一方で上からの攻めにはより厚く受けられるので縦の将棋になりやすい相振りではこの形が定番となります。

ということで、これにて振り穴編は終了となります。

次回からは2八玉と入らないパターンについて見ていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?