急戦VS急戦(1)――右舟囲いを語る(4)

さて、今回は右舟囲いから▲2八玉と入る選択肢のうち、最後のパターンについて触れていきたいと思います。

このようなパターンは、主に居飛車側が△3三角あるいは△2四歩の前に右銀や右桂を上げて、舟囲い急戦調を見せてきたケースに現れます。

この状況に対する振り飛車側の選択肢は2つあり、1つは冒頭で述べた▲2八玉から美濃囲いで応じるパターン、もう一つはこちらも舟囲いのまま相手の仕掛けに対応するパターンです。

美濃囲い型

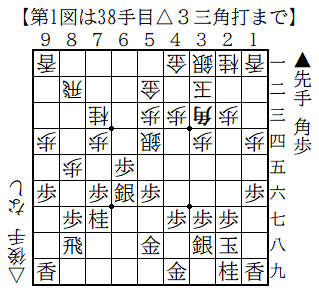

テーマ図Aからは▲2八玉、△5四銀、▲3八銀(美濃囲い完成)、△7三桂等の手順に入ります(居飛車側が途中で△3三角と左美濃や穴熊などを見せてきた場合には、前回までの記事の局面に合流します)。

また居飛車側が左銀も攻撃に回す構えを見せているテーマ図Bについては、▲2八玉から△4二銀、▲3八銀(美濃囲い完成)、△7四歩等と進行します。

美濃囲いは以前述べたとおり手数と硬さのバランスが良い囲いですので、ここから相手が無理に仕掛けてくればそれに対応し、そうでなければ高美濃や銀冠へ組み替えればよい、というのが基本方針となります。

テーマ図Aから進行した場合には、相手の右銀を▲5六歩と上がる手で受けるのが良い手です。よくこの状況から△6五歩と強引に角道を通しにくるケースがありますが、これについては角を打ち合って▲6六銀に対して更に角を打たれたところを左金や飛車で支えに行くことで十分に受けられます。

居飛車側が一旦攻めを緩めて△3三角、あるいは△2四歩とより深く囲う手を見せてきた場合には、▲4六歩から高美濃へと組み替えます。前回・前々回で検討してきた対左美濃・対天守閣美濃の局面にほぼ合流する形になりますね。

一方△3三角、△2四玉から△1二香と穴熊に潜る構えを見せてきたなら、高美濃のために4七に上げた左金を更に3六へと出すのが良い反撃手です。

この▲3六金を無視して居飛車側が△1一玉と穴熊を優先してしまうと、以下▲2五金△2二銀▲3四金!という居飛車の角を引っ込ませる厳しい手になります。そのため居飛車側は△2四歩と受ける必要がありますが、それに対しても▲2六歩と応じることで、△1一玉と入ると▲2五と当てられるので穴熊を諦める結果となり、結果実質的に居飛車側は△1二香が一手損となってしまいます。そのため、実質的には図5のように居飛車側が穴熊模様を見せてくることはないでしょう。

テーマ図Bから進行した場合でも、同様に▲5六歩がポイントになります。うっかりここで▲5六銀と出てしまうと、以下△7五歩から角頭を攻められて痛い目に合うので要注意です。

右舟囲い急戦型

さて。

一方の右舟囲いのまま急戦に応じる形ですが、こちらについては私自身よくわかっていません(そもそも今回の記事のフォーカスは▲2八玉と入る形が前提ですし)。一応研究上成立しそうではあるので軽くまとめてはおきますが、自分から急戦型に持ち込むというのは自分の棋風ではなく、実戦経験はほとんど踏まえていないことを前提として読んでください。

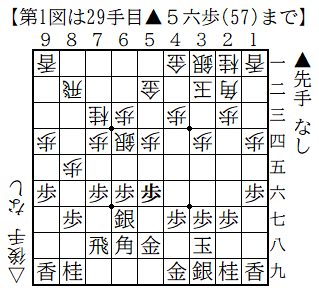

まずテーマ図Aに対しては、▲4八銀、▲5六銀、▲6八飛などの選択肢があります。▲4八銀はその後▲5七銀、▲4六銀と上がり、右銀も攻めに回す構えの手で、居飛車側の舟囲い急戦が左銀を攻めに回してくる形に似た運用になります。

▲5六銀や▲6八飛の場合には四間飛車に振り直す形になりますが、そうすると居飛車側は7筋から反撃に出てきますので、必然的に左金を角頭の守りに回すことになります。

以下7筋の歩交換から角頭の歩を打ち直す形となり、居飛車がどこに飛車を引くか次第といった展開になるでしょう。

一方テーマ図Bからの進行では▲7八飛、▲6八角、あるいは▲6八飛などが考えられます。▲7八飛・▲6八角については三間飛車、▲6八飛については四間飛車への振り直しパターンですね。

三間飛車に振り直す方が駒組みとして良さそうですが、ここから△5五歩と来られた際に安易に▲同歩と応じると若干苦しくなることには注意しておきましょう。

また、図9の形からの銀交換に備えて、状況によっては先んじて飛車を7九に引いておく手が必要になるケースもあります。

いずれにせよ、右舟囲い急戦は「来られたらやれますよ」という形ではあるものの、若干旗色は悪くなりがちですので、やはり自分から仕掛ける手ではないと思います。もちろん相手が無理仕掛けしてきた場合の受けが効くという点では急戦向けの囲いにはなり得ますが、自分から動くための手ではない気がします。

以上、対急戦調の変化についてまとめました。

次回は前回から続く振り穴編最終回として、振り穴のバリエーションについて見ていきます。