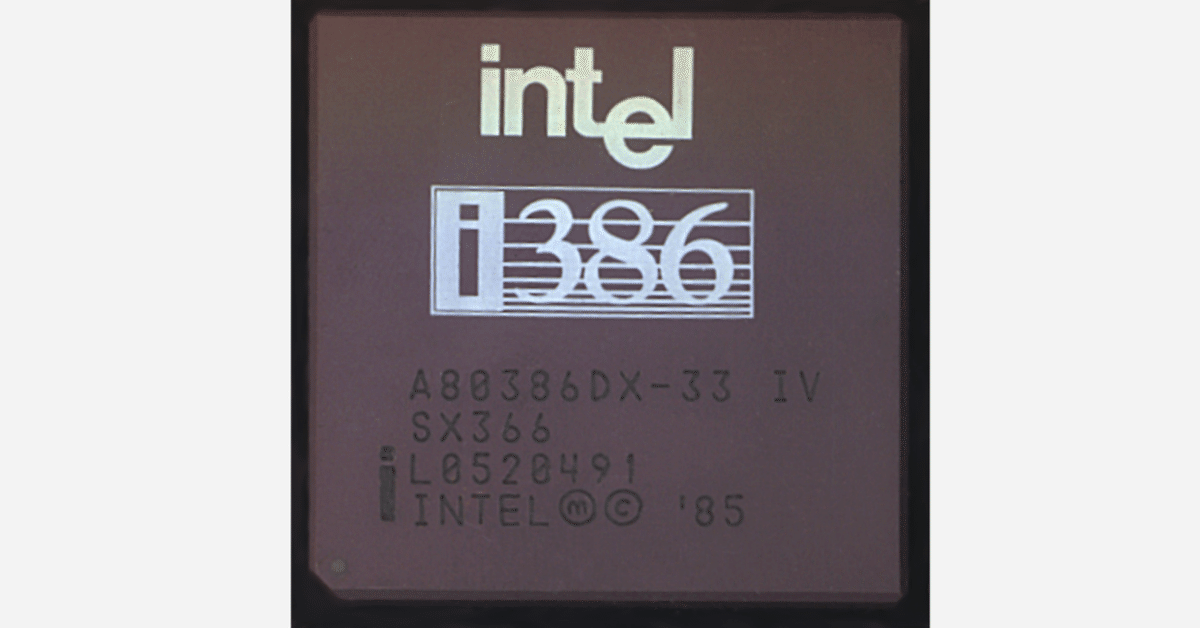

80386 - 32ビット時代と過去の資産の両立

1985年、ホビーパソコンはMSX2が発表され、PC-9801シリーズは初期の標準機とも言えるVMシリーズが発表された頃、IBM PCは前年にATシリーズを発表し、MS-DOS(PC-DOS)がパソコンの世界を謳歌していました。

そろそろ8086での640Kの壁というのが目立つようになっていて、8086から286への移行も少しづつ始まっていました。286の新しい保護モードを活かしたMS-DOSを拡張したようなOS/2やUNIXのパソコン版とも言えるXENIXも投入され、パソコンで本格的なOSを使ってマルチタスクが出来る環境も近づいてきていました。

80286 - 仮想アドレスとメモリ保護

前年に登場したMacintoshのようなGUIは、まだ他では殆ど使われておらず、この年に最初のWinodwsがリリースされたものの、実用に耐えられるものではありませんでした。

そんな時代に登場したのが80386です。286までは16ビットだったので、レジスタなども16ビットで構成されていたのですが、これを32ビットまで拡張することで、32ビットCPUとして生まれ変わりました。一番、影響が大きかったのはプログラムカウンタも32ビットになったので、扱えるアドレス空間が一気に4Gになったことです。今までセグメントレジスタを組み合わせて、64K単位のメモリをチマチマ使っていたものが、連続したアドレス空間を使うことが出来るようになりました。

Intel 80386

Registers of 80386 Microprocessor:

https://www.eeeguide.com/registers-of-80386-microprocessor/

プログラムを書くときには、あまり影響が無い話のですが、286で登場したプロテクトモードという仕組みは、いったん、このモードになってしまうと元の86としての動作に戻れないので、何かと無理がありました。過去の素の86で動作させる必要のあるプログラムも多く、強引にリセットをかけてモードを行ったり来たりしていました。この切り替えが遅かったこともあり、とにかく評判は悪く、プロテクトモードが使われることが増えず、大部分のPCでは86のアーキテクチャのままで使われていました。

Intel 80286

第7回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(1)

この反省として386では仮想86モードが追加されました。これはプロテクトモードから素の86になるために戻るのではなく、プロテクトモードのまま、あたかも86で動いているかのような状態を作り出して、過去の資産を継承することが出来るようにしました。これでプロテクトモードでMS-DOSを動かすことが出来るようになり、過去の資産を継承しつつ1Mを超えるメモリを扱うことができるようになりました。

仮想86モード

386ではハードウェアとしては4Gまでのメモリを扱う事ができましたが、当初は286と同じ16Mまでの設計で使われることが多かったです。何せ今まで640Kまでのメモリしか使えなかったのですから、それで充分です。これで多くのメモリを必要とするGUIの準備も整い、Winodws3.Xが1990年に登場すると386の時代は盤石のものとなります。

Microsoft Windows 3.x

80386 データシート

ビジネスとしてはインテルは386から他社にライセンス生産させるセカンドソースをやめたので、独自に設計を行った互換チップが登場するようになります。そして製品を商標として保護するために単なる数字では登録できないので、i386とも呼ぶようになりました。また、この386の命令は、互換CPUとも同じなので、これを指す言葉としてIA-32と呼ぶこともあります。

IA-32

80386の登場で、Intelが独占的な地歩を固める

そして64ビットCPUであるXeonやCore2が登場するまで、いろいろな拡張を行いながら実に長い期間に渡って、このアーキテクチャのCPUが使われました。2020年代になって、ようやく32ビットのサポートを終了するOSも増えてきたものの、まだプログラムとしてはIA-32は現役なのです。

ヘッダ画像は、以下のものを使わせていただきました。https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ic-photo-intel-A80386DX-33-IV-(386DX).png

CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=941882

いいなと思ったら応援しよう!