PET2001 - 悪評の高かったキーボードと PETSCII

APPLE][、TRS-80の次はやはりPET2001のキーボードです。平で正方形に並べられたPETのキーボードは、チクレットキーボードと揶揄され、お店に並んでいたPETもよく使われるキーの表面が剥げてしまっているものも多かったなど、評判は散々でした。

チクレットキーボード

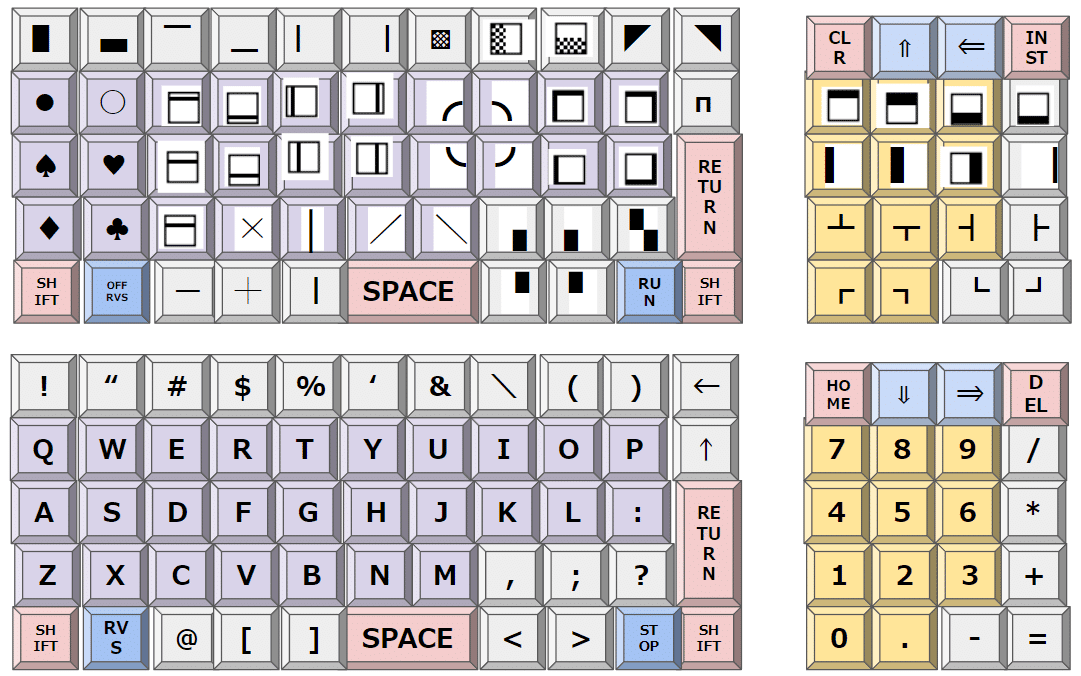

最初のモデルでは小文字も扱えませんでしたが、簡易グラフィックで用いられる図形文字が直接キーから入力できるようになっていました。

シフトキーを押さないと英大文字が入力され、押すと図形文字になります。最上段はシフト無しで記号となり数字はテンキーのみから入力できます。カーソル移動キーはテンキーの上部にあり、上と左へはシフトが必要です。プログラムの起動と停止はキーから出来たようです。リバースキーというのがあり、これを押しながらだと反転文字が入力できたみたいです。

TRS-80もそうだったのですが、コントロールキーがありません。通信もせず端末として使わないのであれば、制御文字というのは分かりにくいだけでキーボードから入力するようなものではなかったのかもしれません。

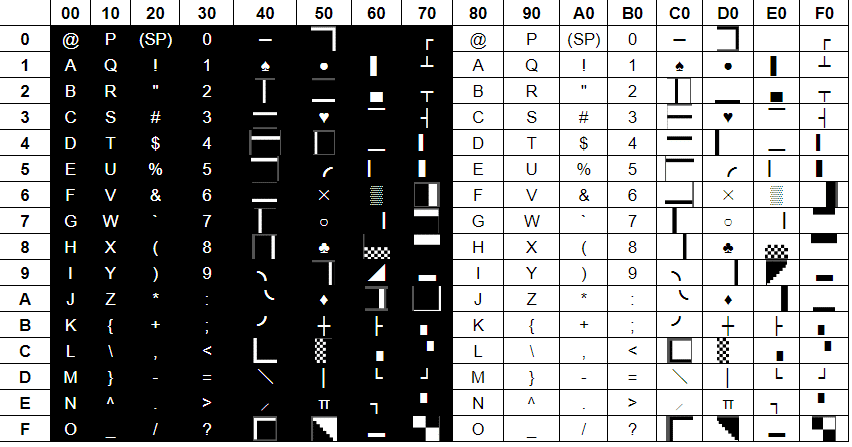

一部の制御コードは使われており、ストップキーはちゃんとCTRL-C相当のコードになっています。なぜかRUNはコードとしては無いようです。表示できる文字にしても、ちょっと不思議なのが矢印の上向きと左向きはあるのですが、下向きと右向きがありません。それから図形文字になぜかπだけは入っていることです。この不思議な文字コードはPETSCIIと呼ばれていて、その後のCBMであるとかVICでも継承されています。

キャラジェネのコードとしては制御文字は表示に関係ないので、左に詰められていてビット7が立っていると反転文字として表示されるようになっていました。

Commodore PET 2001

Commodore PETSCII character sets - Aivosto

https://www.aivosto.com/articles/petscii.pdf

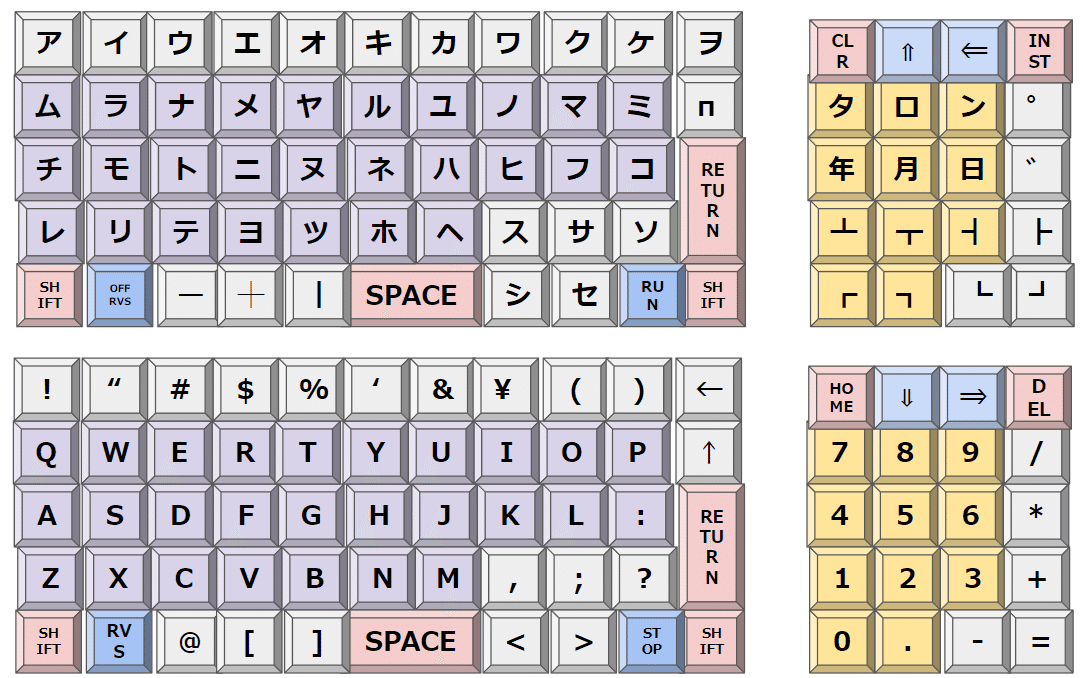

PET2001は、比較的初期の頃には、もうカナが使えるようになって売られたのですが、カナをどう使っていたのかという情報が見つかりません。

http://www4.airnet.ne.jp/mit/Musium/COMODORE/PET_kb.JPG

キーにはカナ・キーが無く、おそらくカナを使うときには大部分の図形文字は使えなくなったのだと思われます。切り替えは特定のアドレスにPOKEで書き込むことで行っていたみたいです(これはApple][ J-PLUSでも似たりよったりですが、あちらのCTRL-Tに相当するものがわからない)。

カナ配列がJISとまったく異なっているのは、おそらくASCIIコード順にアウイエオを割り振ったためだと思われるのですが、肝心のコードに関する資料は見つからないままです。PETはその後、英小文字などをサポートする時に図形文字を削って英小文字を使えるようにしたので、似たような手法でカナを入れたものと想像するのですが、キーボードのレイアウトからコードを想像で割り振ったところ、うまく収まらないので、何らかのトリックがあったのかもしれません。

ここでも不思議なのがわざわざ年月日という漢字も入れたのに、カナの小文字が入っていません。カナ独自の括弧などの記号もなく、どうも日本人が実装したものではないのかもしれないですね。これで日本語が使えると言われていたのですから舐められたものです。

ところで図形文字の大部分はユニコードから同じような文字を資料を参考に拾ったのですが、それでも見つからない文字もたくさんありました。画像で拾ったのですがあまり丁寧に拾えなかったので、見にくいところはご容赦を。正確にはドット単位でわかる形にしないと繋がり方がわからないようにも思いました。

どうも資料にも不正確なところが残っているようですし、キーボードの使い方も不明な点が残っているので、実機を探すかエミュレータで確認できるところをやってみるしか無いのかもしれません。

PET 2001

というところで、図を描くのにつかったファイルも添付しておきます。もう少し丁寧に修正していただけると助かったりします。

ヘッダ画像は、以下のものを使いました。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore_2001_Series-IMG_0448b.png