日本人の心が、どう作られてきたか。(後半)。

「いろは歌」の作者が誰であったかを追求することも歴史の楽しみかもしれないが、そのことだけを目的化してしまうと、歴史の真相とは遠ざかってしまう。

歴史の真相を掴むことは、歴史事実を確定させることではなく、その背景を理解することだ。太平洋戦争の戦犯を決めつけるだけでは、歴史の教訓は何も得られない。

前回、「いろは歌」を通じて日本人に浸透していく仮名文字そのものに、日本文化の特質を考えるうえで大事な鍵が秘められており、その陰に、「小野=和邇」の存在が見え隠れすることも。

私たちは、漢字と仮名文字を使って物事を表すが、漢字にはアルファベットにはない表意性が強く残っている。この漢字において、中国から輸入した文字と同じ意味を持つ「やまとことば」の音を当てているケース(訓読み)と、漢字の音を、そのまま使うケース(音読み)がある。海という漢字に「やまとことば」を当てて訓読みにすると「うみ」で、古代中国語(呉音)の[khai]を当てると、「かい」となる。

そして、仮名文字のうち「ひらかな」というのは、もともとは、ヤマトコトバの音節ひとつに漢字をひとつ当てる「万葉仮名」を書き崩すことによって作られた。「あいうえお」の元は、「安 以 宇 衣 於」だ。そして「カタカナ」は、万葉仮名の一部を利用するという方法が用いられた。「アイウエオ」の元は、「阿 伊 宇 江 於」だ。

しかし、ここで問題になってくるのは、仮名文字の元になっている万葉仮名が、どのようにして出来上がったかだ。

万葉集が、万葉仮名を用いて表記されていることはよく知られているが、「やまとことば」の音節ひとつに漢字をひとつ当てる際に、漢字の音だけを借りている場合と、漢字の訓を借りている場合の二通りがある。

漢字の音だけを借りている場合は、阿米(あめ)などで、この場合は、使われている漢字には、「やまとことば」の意味は反映されていない。

しかし、訓を借りるケース、たとえば、八間跡(やまと)の場合、使われている漢字の一つひとつに、「やまとことば」の意味が秘められている。

「やまと」の万葉仮名は、ヤマトタケルの歌「夜麻登波 久爾能麻本呂婆」(やまとはくにのまほろば)のように、漢字から音だけを借りている「夜麻登」もあるので、敢えて、「八間跡」としている場合、その作者は、漢字の字源と、やまとことばの意味の両方を踏まえたうえで、書き表していることになる。

「八」という漢字は、5世紀から6世紀に中国から入ってきた呉音では「はち」と発音し、「や」という発音はない。この漢字の八と同じ意味を持つ「やまとことば」の発音が「や」だった。

正確に言うと、やまとことばの「や」は、もともとは「いや」であり、これは、幾重にも重なるという意味や、「いや-おひ」という言葉が、草木がますます生い茂ることを意味するように、「きわめて」とか「たいそう」とか「いちだんと」という意味だった。

「いや」というのは、古代日本のアミニズム世界においては、生命全体に漲る力を指し示す言葉だったのではないかと思われる。

この「いや」という「やまとことば」に「八」という漢字が合わされて、「八間跡」(やまと)という表記が作られたのだ。

古代中国においても、「八」という漢字は、末広がりで、永久的に発展、繁栄、繁盛するという意味がこめられていて、発音が「発」とも似ていることから、 こちらも生命力を指し示す言葉だった。

それゆえ、古代中国の「八」を使って、やまとことばの「や」と発音させる訓読み日本語の「八」(いや)は、単なる数字ではなく、聖なる特別の意味を持つ文字ということになる。

そのことは、八間跡(やまと)以外にも、八百万神(やおろずのかみ)とか、八尺勾璃(やさかにのまがたま)、八重垣(やえがき)など、聖なるものの表記に使われていることからもわかる。

また、イザナギとイザナミの国生みでは、八つの島を産んで大八島国が形成される。

さらに、イザナミの死を悲しんだイザナギがカグツチを斬り殺した時、頭 、胸、腹、陰(ホト)、 左の手、右の手、左の足、 右 の足の八個所から,八神が誕生するし、黄泉の国をイザナギが訪れた時、イザナミの頭に大雷、胸に火雷、 腹に黒雷、陰(ほと)に掠雷、左の手には若雷、右の手には 土雷、左の足には鳴雷、右の足には伏雷と、八雷神が生じた。

この場合、「八」という数字が、分割されて増えていくという生命界の実相と、重ね合わされている。

そのうえで、八間跡(やまと)という言葉を見直してみると、「八=や」に続く間(ま)は、古代日本において、二つのものにはさまれた空間や場に意味を見出す言葉であり、漢字の「間」は、もともとは門の中に月という文字を入れて、祖先を祀る廟の門に月(肉)を供えている形で、それが、内外を隔てる意味をもっていた。

そして、「と」と発音する跡という漢字は、白川静さんによれば、「行動の印として朿(目印として立てる木の形。)を立てた、その“あと”の意味となる。

すなわち「八間跡」=「やまと」は、「八」という森羅万象の摂理を示す聖なる数字と、「内外を隔てる聖所」と、「行動の痕跡」が重ねられた場所ということになる。

この際の「行動」というのは、分かれたものたちを統べるための行動ということになり、「やまと」というのは、その過程に尽力してきた祖先を祀る聖所なのだろう。

そして、万葉集の中で、「八=や」という文字を使い、「八間跡」とともに重要な言葉として、八隅知之(やすみしし)がある。

この言葉は、柿本人麿の長歌などにも多く見られるが、「八隅知之 吾大王之」という形をとり、一般的には、「大君(おおきみ)」を導く枕詞であると説明される。

「知る」は、一般的には「はっきりと見分ける」とか「治める」という意味を持つと説明され、「八隅知之 吾大王之」の意味は、「国の隅々まで治める私たちの大王」という意味で訳されている。

しかし、「知る」という言葉について、漢字の字源と、やまとことばの両方から、もう少し考えてみる必要がある。

漢字の「知」は、「矢」と「口」である。

白川静さんによれば、矢は神聖なものとされ、誓約のときにそのしるしとして矢を用いるので、「矢」は、「ちかう」とよまれる。そして、「口」という字は、顔についている口ではなく、ᄇであり、これは祝詞を入れる器の形。

つまり、神の言葉を受け取り、神に誓うことを「知」といい、これが、“あきらかにしる”の意味となる。

すなわち、「八隅知之 吾大王之」と柿本人麿が詠う大王は、一国の権力者というよりは、八隅(やすみ)=幾重にも重なって続いていく世の隅々まで、神との誓約によって治める存在ということになる。

そして、柿本人麿が、「八隅知之 吾大王之」と詠んだ時代にだけ築かれた特殊な陵墓がある。それが、八角墳である。

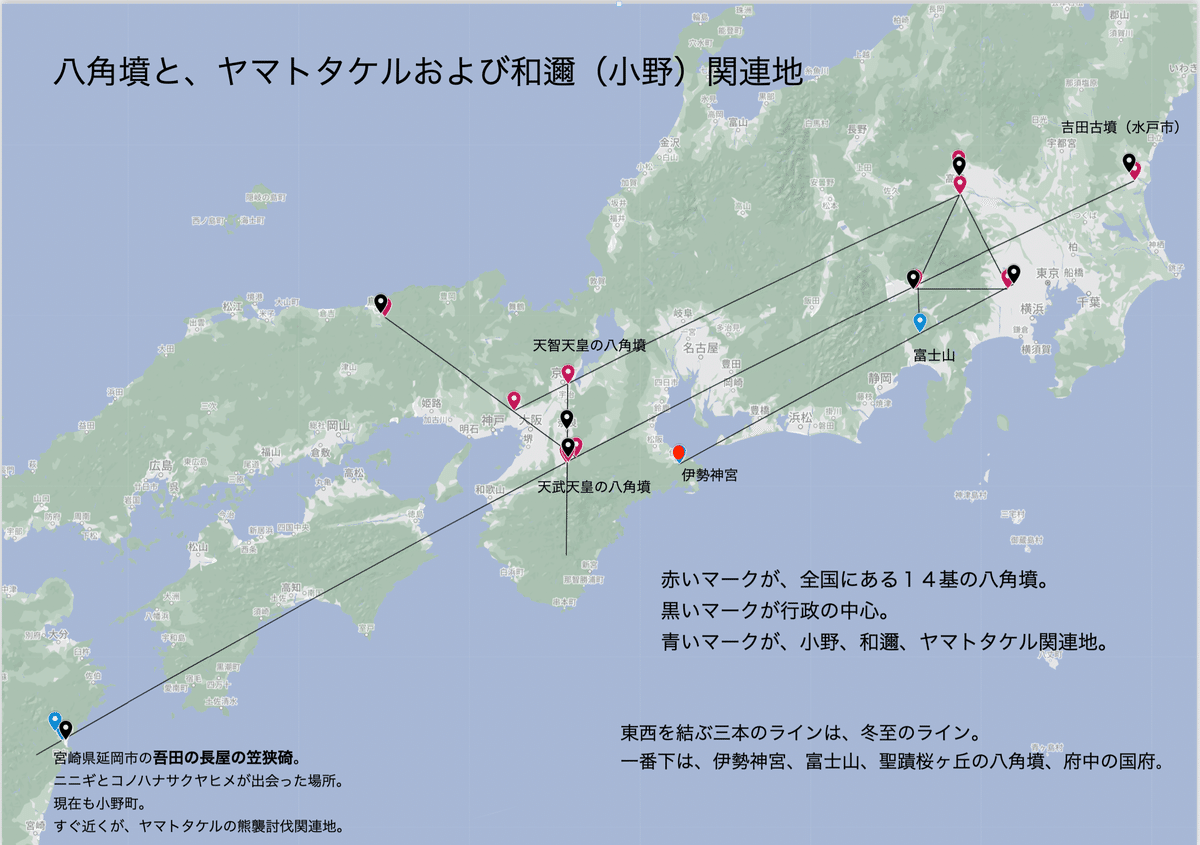

世界でも日本にだけ見られる八角墳は、7世紀後半から8世紀前半にだけ作られ、現時点で全国に14基しか確認できていない。(八角墳かもしれないとされるものも他に2、3ある)

近畿に8基、鳥取に1基、そして関東に5基だ。

近畿は、奈良盆地の南部において、天武天皇と持統天皇の合葬墳、斉明天皇と間人皇后の合葬墳、天武天皇の息子の草壁皇子、その息子の文武天皇、斉明天皇の夫である舒明天皇、山科に天智天皇、そして誰の古墳か不確かなものが、鳥取と宝塚と飛鳥に一基ずつある。

関東は、東京の聖蹟桜ヶ丘、山梨の笛吹市、群馬に二基、茨城の水戸に一基だ。

関東の5箇所は、いずれも律令時代の行政の中心地である国府と郡家のすぐ近くに築かれている。(水戸だけが郡家)。

この特殊な形の八角墳は、万葉集の中の「八隅知之 吾大王之」(やすみしし、わがおおきみの)の歌が作られた時期と一致しているので、「八隅知之」を象徴している形であることは、ほぼ間違いないと思われる。

しかし、そうだとすると、ある疑問が生じる。

近畿にある斉明天皇や天武天皇、天智天皇など大王の陵墓に関しては納得できるが、関東にある5基や、鳥取や宝塚にある陵墓をどのように説明すればいいのか?

強引に、大王の親族の陵墓だと整理してしまっていいだろうか?

そうした疑問をもったうえで、関東に築かれた5つの八角墳に関して、共通点を探し求めたところ、その場所が律令制の地方における政治的中心であるだけでなく、ヤマトタケルの伝承や、小野氏(和邇氏の末裔)との関係が重なっていることがわかる。

ヤマトタケルというのは、母親のイナビノオオイラツメが、播磨風土記では和邇氏の娘と記録されているので、ヤマトタケルの伝承自体に、和邇氏(小野氏)が関係している可能性が高い。

提示している関東の地図において、赤いマークが八角墳だが、水戸を除けば綺麗な三角形に配置されており、地方ごとの事情ではなく、国家的に計画的に造営されたことがわかる。

そして、黒いマークが、国府(水戸だけは郡家)で、八角墳の位置と近接している。

ヤマトタケルの伝承地や、小野の関連地は、水色のマークで示している。

東京の多摩の稲荷塚古墳のすぐ近くには、武蔵国一宮の小野神社が鎮座している。

山梨の笛吹市にある経塚古墳のそばには、いくつかヤマトタケル関連地があるが、もっとも重要なのは酒折宮で、記紀によれば、ヤマトタケルが東征の後、ここに立ち寄って連歌を詠み(それに伴い、ここは連歌発祥の地とされる)、敵から火攻めに遭った時に用いた火打石の入った袋を授けたという伝承がある。

群馬においても、ヤマトタケルの伝承が多く残っているのだが、三津屋古墳の小石神社や橘山は、弟橘媛のことを恋しいと偲び、冥福を祈念した場所という伝承がある。

また、藤岡の伊勢塚古墳の傍は、小野郷である。

そして、茨城もまたヤマトタケル伝承の多いところだが、水戸に築かれた八角墳の吉田古墳のすぐ傍の吉田神社は、式内名神大社で、祭神はヤマトタケルである。日本中に数多く残るヤマトタケル関係の神社の中でも特に格式があり、朝日山という丘の上に鎮座しているのだが、ヤマトタケルが、東征の際に、この場所で兵を休ませたという伝承があり、参道には、垣に囲まれた「日本武尊御遺蹟」がある。

このように、関東にある八角墳の全てが、ヤマトタケル(和邇氏の母)伝承もしくは「小野(和邇氏の後裔」と重なっている。

小野氏は、前回の記事で述べたように数多くの文人を輩出しているだけでなく、小野妹子が遣隋使に任じられているように、外交交渉の場で活躍した勢力だった。飛鳥時代の小野毛野は遣新羅使として、平安時代の小野篁は遣唐副使に任命されたほか、小野馬養や小野田守が遣新羅大使、小野石根が遣唐副使に任じられている。

また小野氏は、武門においても役割を果たしており、710年正月に、元明天皇が大極殿に出御して朝賀を受けた際、小野馬養が副将軍として、騎兵や隼人・蝦夷らを率いて参列した記録が残っている。

小野氏が、「隼人・蝦夷を率いて」というのは、九州と東国を制圧したヤマトタケル神話とも重なってくる。

古代日本が、和邇氏の系譜である柿本人麿が歌ったように、「八隅知之 吾大王之」(やすみしし、わがおおきみの)のもと、一つの国家秩序を築いていく際に、陰の力として、和邇系の氏族が、大きな役割を果たしていた可能性がある。

そのことを考えるうえで、全国に14基ある八角墳の位置を再確認すると、不思議な事実に気がつく。

関東の八角墳と、近畿の八角墳の位置が、計画的に冬至のラインで結ばれているのだ。

地図を見ればわかるように、水戸の吉田古墳と、山梨の経塚古墳を結ぶラインを延長していくと、近畿の三輪山の麓にある段ノ塚古墳(舒明天皇押阪内陵)、飛鳥の天武天皇・持統天皇 檜隈大内陵や、斉明天皇の牽牛子塚古墳のつながる。

飛鳥は、この二つの古墳の周辺に、草壁皇子や文武天皇の御陵と考えられる八角墳が集中している。

さらに、京都山科にある八角墳の天智天皇陵は、天武天皇陵の真北(東経135.80)に位置しているのだが、この御陵は、宝塚にある八角墳の中山荘園古墳と、群馬の藤岡市にある八角墳の伊勢塚古墳を結ぶ冬至のライン上にある。

近畿の大王陵の八角墳と、関東の八角墳のあいだを結ぶ二本のラインは、二つとも冬至のラインである。

さらに不思議は続き、茨城の水戸の吉田古墳と、飛鳥の天武天皇陵を結ぶ冬至のラインを九州まで伸ばすと、ドンピシャで、宮崎県延岡市の愛宕山である。

愛宕山という名前になったのは、江戸時代、ここに愛宕神社が築かれたからで、それ以前は、笠沙山だった。

日向灘を一望できる標高251mの笠沙山は、神話のなかで天孫ニニギとコノハナサクヤヒメが出逢った「吾田の長屋の笠狭碕」とされる。

この笠沙山の西麓が、今でも小野町であり、ここに小野神社が鎮座している。

この場所は、高千穂から流れてくる大瀬川(五ケ瀬川)に面している。

そして、この場所の北9kmに聳える奇怪な形をした行縢山(むかばきやま)は、ヤマトタケルが、武者の臑当(すねあて=ムカバキ)に似ているから名をつけたとされ、熊襲征伐の折、この場所で、「布引の矢筈の滝を射て見れば、川上たける落ちて流るる」と詠んだという伝承が残る。

『日本書紀』日本書紀第9段本文によれば、天孫ニニギは、「吾田の長屋の笠狭碕」まで来て、コノハナサクヤヒメと結ばれるのだが、「吾田の長屋の笠狭碕」の候補地は、他にもいくつかあるのだが、延岡の笠沙山が、飛鳥の八角墳や茨城の八角墳と冬至のラインで結ばれていることや、この場所の地名が「小野」であることが大きな意味をもってくる。

天孫降臨のエピソードは、歴史的事実というより、日本書紀が書かれた頃に創造された物語と考えた方がよいからだ。

律令国家の秩序を築き上げるために、神話が創造された。そして、秩序形成のため、神話だけでなく、地理的な刻印もなされた。

関東の八角墳と近畿の大王の八角墳を結ぶ冬至のラインの延長上に、宮崎の延岡の笠沙山がくることは、単なる偶然ではなく、厳密に計画されたものなのだ。

その際、「吾田の長屋の笠狭碕」のなかの「吾田」という言葉が鍵を握る。

コノハナサクヤヒメの別名は、記紀のなかでも、神吾田津媛とされており、これは吾田の女神ということになる。

さらに、吾田という名は、和邇氏(小野氏)にも関わってきて、和邇氏の祖とされるのが、吾田片隅(アタカタスミ)なのだ。

全国にある浅間神社の祭神が、コノハナサクヤヒメであることは広く知られているが、この総本社である富士山本宮浅間大社の神職は、歴代、和邇氏の後裔である富士氏がつとめており、ここでも、和邇氏(吾田片隅の末裔)と、コノハナサクヤヒメ(神吾田津媛の別名)という吾田つながりになっている。

天孫降臨のニニギと、コノハナサクヤヒメが結ばれた延岡の笠沙山の麓が、今でも「小野」=和邇氏の後裔であり、この場所を流れる五ケ瀬川の上流が高千穂であることは、偶然ではない。

吾田というのは、古代、南九州の海人族であり、この勢力と、天孫降臨のニニギに象徴される外からやったきた勢力が、結ばれたことが、この国の新たな秩序形成において重要な起点となったことが暗に示されている。

さらに、以前に書いたように、ヤマトタケルもまた母を通じて和邇氏であり、そのヤマトタケルの熊襲退治の伝承が、この宮崎の延岡にある。

関東から九州にかけてのヤマトタケルと和邇(小野)の関係が何を意味しているのかというと、ヤマトタケルの物語もまたコノハナサクヤヒメとニニギの物語と同じく、歴史的史実ではなく、律令制が整えられていく時代に、国の秩序形成のために創造された物語であり、その物語の創造と、実際の秩序形成の活動に、吾田の海人族=和邇(小野)が、深く関わっていたということだ。

その当事者であった和邇(小野)が、この期間の歴史的事実を、神話伝承化した。だから、コノハナサクヤヒメやヤマトタケルなど神話の中で重要な役割を果たす人物と、和邇(小野)が、関連づけられている。

記紀には、この二人以外にも和邇氏関連は数多く登場するが、象徴的な人物が、 菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)で、彼は、第15代応神天皇と和邇氏の矢河枝比売(やかわえひめ)のあいだの子だが、仁徳天皇に位を譲るために、自殺したという物語が作られている。

お互いに皇位を譲り合ったということで、仁徳天皇の美談にもなるが、和邇氏側からすれば、本来は天皇になってもいいのに、敢えて、身を引いたという設定になる。

記紀に登場する和邇氏の多くが、大王に求愛される女性であり、それはコノハナサクヤヒメにも象徴されているわけだが、大王の血統のなかに、陰の存在として関わっていく立場をとっている。

しかし、古代、世継ぎの養育を担ったのは、母親の実家であり、それはつまり、過去から引き継がれたものを未来へと橋渡しするのが、女性の実家ということになる。

表の世界では、男の大王の名が刻まれたとしても、歴史に大きく関わるのは、陰の女性の側であり、そこに日本に特有の歴史継承があった。

日本の天皇というのは、中国やヨーロッパの王のような権力者ではない。

その役割が何であるかというと、祭祀の要であり、その祭祀の本質は、柿本人麿が歌にしたように、「八隅知之」(やすみしし)である。

神の言葉を受け取り、神に誓うことを「知」といい、これが、“あきらかにしる”の意味となる。その知によって、「八隅」=幾重にも重なって続いていく世の隅々まで、祈りの力で治める存在が日本の天皇であり、その天皇の精神を、世継ぎを養育することで伝えていったのが、天皇に嫁ぐ女性の実家であったということになる。

それは、古代の巫女が、自分の存在を打ち捨てる覚悟で神に仕えることで、その身に神を憑依し、神そのものになって人々に恵みをもたらし災難から守護するために祈ることと同じであった。

古代の巫女の精神が、天皇のなかに継承されていったわけだが、その精神の継承は、文学を通じても行われた。

日本の文学の基礎は悲劇文学だが、それは自らを犠牲にする物語である。日本の文学において、そして、そこから派生する様々な文化において、自分の欲望のために活動し、活躍する者はヒーローではない。源義経人気に現れている判官贔屓、つまり不遇な者や弱者に同情する心は、その延長上にある。

川端康成が、日本文学の最高峰とした源氏物語は、光源氏の栄光の物語として書かれてのではなく、光源氏の光を受けて浮かび上がる女性たちの外面だけでなく内面こそが、特に意識されて書かれている文学である。

それぞれの女性に個性があるが、誰一人、自分本位の女性は存在しない。光源氏の「色好み」の意味するところは、単なる現代風の女性好きということではなく、優れた女性の霊力を身に纏うために、自分自身も、その女性を心からもてなす精神に根差していることを、折口信夫などが、とっくの昔に指摘している。

そして、20世紀における日本文学で最も重要なものである石牟礼道子さんの「苦海浄土」は、”悶えて加勢する”=自分の存在を打ち捨てる覚悟で他者とともに歩むという古代の巫女の精神が、現在に蘇ったものである。

2016年8月8日、平成の天皇が退位の際に述べられた「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」において語られる天皇の役割にも、古代の巫女の精神が反映されている。

「私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。」

「皇太子の時代も含め、これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、その地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。」

あらためて書くが、万葉集のなかで柿本人麿が歌う大王の枕詞になっている「八隅知之」(やすみしし)の意味を、より丁寧に読み解くとすれば、この平成の天皇の言葉ということになる。

ーーーーー

新たな歴史創造の過程へとつなげる意思を持って、

日本文化と日本の祈りの本質を掘り下げる。

6月22日(土)、23日(日)、東京で、ワークショップセミナーを開催します。

詳細と、お申し込みは、ホームページにてご案内しております。

また新刊の「始原のコスモロジー」は、ホームページで、お申し込みを受け付けています。

www.kazetabi.jp

ーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?