ゲノム編集技術応用食品に関する法制度について その1

0 はじめに

昨年12月11日、ゲノム編集高GABAトマトについて、国内第1号となるゲノム編集技術応用食品としての届出がなされました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB107EH0Q0A211C2000000/

筑波大学発のスタートアップ企業サテナックシード社(※)が届け出たゲノム編集高GABAトマト(※)ですが、今後、後代種を育成しながら市場への上市を考えているようです。同社では、現在、GABA高蓄積トマト(シシリアンルージュ ハイギャバ)の栽培モニターを募集されているようで、筆者も勢いで申込んでみました。申込数が2021年1月7日時点ですでに3,000件に達し、厳正な審査を経た上で発送がなされるようなので、当選するかどうか分かりませんが、楽しみにしております。

さて、現状、ゲノム編集技術を用いた食品に関する法規制について、どのようなルールや運用や慣行が存在し、どのような点に留意していかねばならないのか、スッキリまとまった情報がなさそうに見えます。そこで、ゲノム編集食品や農業領域に関心を持つ一市民、一弁護士として、自身への備忘も兼ねてこの記事を書くことにしました。「食の安全」、「食糧安全保障」という人々の生存に関わるこの重要かつ先端テーマをひた走ってこられた諸先輩方にとっては、当たり前で勉強不足の観が否めない内容かもしれませんが、知る限りの内容を分かりやすくお伝えできればと思います。

このゲノム編集技術を用いた食品領域に関しては、遺伝子組換え生物(植物、動物、微生物)の取扱いを規制するカルタヘナ法、食品衛生法、食品表示法&JAS法と複雑に入り組んだルールが林立しています。もっとも、法的な意味における遺伝子組換え食品とゲノム編集食品それ自体はその意味合いが異なり、前者には明確な法規制が存在し、後者を規律する明確な法律は現在しません。

先ほどご紹介したGABA高蓄積トマトは、法的な意味での遺伝子組換え食品ではないため、カルタヘナ法を頂点とした複雑な法規制に服する必要は本来ありません。しかし、やはりゲノム編集という未知の技術(少なくとも一般庶民にとっては)を用いた食品(しかも遺伝子をいじった食品)をノールールで市場に出すには様々な懸念や混乱が予想されます。そのため、お願いベースの運用ルールとして、国は、カルタヘナ法上の規制に準じる形で、事前情報提供制度というものを設えました。この法律による規制とお願いベースの事実上の規制とが並立するという事態が、なかなか理解しづらいものとなっているため、この両者の相違を概説し、ゲノム編集応用食品を開発しようとする場合に、事業者としては、一体どのようなルールに留意し、どのような手続きを踏む必要があるのかをできるだけ分かりやすく概説するというのが本稿の趣旨になります。

※ サナテックシード社

https://sanatech-seed.com/ja/

※ ゲノム編集高GABAトマト

https://p-e-s.co.jp/tomato/high-gaba-tomatoes-monitor/

本稿の目次は以下のとおりで、2回に分けて発信します。

ゲノム編集技術応用食品に関する法制度についてその1

1ゲノム編集とは

2ゲノム編集応用食品の3つのタイプ

3ゲノム編集応用食品の法制度

(1)法律に基づく規制

ア カルタヘナ法上の規制

イ 食品衛生法上の規制

ウ 食品表示法上(JAS法含む)の規制

ゲノム編集技術応用食品に関する法制度についてその2

~承前~

(2)運用に基づく規制

ア 生物多様性観点からの事前相談手続き

イ 食品衛生観点からの事前相談手続き

ウ 食品表示観点からの考え方

4 まとめ

1 ゲノム編集とは

ゲノム編集とは、Crisper Cas 9という遺伝子の鎖を切断する酵素(タンパク質)を用いて、ある生物の狙った遺伝子を切断し、その塩基の配列が持つ一定の機能を働かなくさせる技術のことです。例えば、病気に弱いトマトの品種がある場合に、その病気に弱い原因となる遺伝子の配列を「切る」ことで、病気に弱いという特性をそのトマトから消し去ることができます。逆に病気に強いピーマンの遺伝子をそのトマトに「注入」することは、ゲノム編集技術そのものではできません。「切る」だけではなく「入れる」という工程があるためです。つまり、遺伝子を「切る」ことに特化したのがゲノム編集技術であり、外部から新たに遺伝子を持って来て「注入」する「遺伝子組み換え」とは技術としては別ものになります。

たしかに、ゲノム編集という呼称自体、遺伝子をこねくり回して、地球上に本来存在し得ない生物(例えば、人魚であったり、オオカミ人間であったり、ミノタウロスなどの半獣の生物)をこの世に誕生させるというようなグロテスクなイメージを抱く方もいるかもしれませんが、全く異なります。あくまで「切る」ことに特化した技術で、「入れる」ための技術ではありません。

とりわけ、この技術を食品に応用しようとする文脈においては、品種改良の一手段と考えた方が分かりやすいです。すなわち、従来の品種改良手段でも、放射線の照射や薬物に浸すなどして突然変異を繰り返し生じさせることで、ある品種の遺伝子に変更を加えていましたが、ゲノム編集自体も、従来の品種改良と同様、ある生物が本来持っている遺伝子の枠組みの中で変更を加える点に変わりはありません。もっとも、ゲノム編集技術が、新しい技術であり、社会一般的に受容されたものともいえない現段階では、その利用と導入に際しては慎重を期すべきということになるのではないかと思います。

2 ゲノム編集技術応用食品の3つのタイプ

ゲノム編集技術を応用した食品には、大きく分けて以下の3つのタイプがあるとされています。タイプに応じて、規制の強度が異なります。

タイプ①:標的DNAを切断し、自然修復の過程で生じた変異を得る場合

例えば、ゲノム編集技術を用いて、「特定の病気に弱い」という遺伝子を「切って」、修復が繰り返される過程で、たまたま「病気に弱い」という遺伝子を失ったトマトが突然変異として出て来るまでゲノム編集を繰り返すものです。これは「DNAの狙った部位を切った後は自然にお任せタイプ」(※)といわれており、従来の突然変異を狙った育種方法と変わりがなく、外部から注入した遺伝子が存在しないため、遺伝子組換え食品には該当しません。そのため、法的には規制対象とはならず、後述のお願いベースでの運用ルールが適用されることになります。

※ あなたの疑問に答えます(ゲノム編集食品の安全性、どう考える)https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genom_editting/interview_2.htm

タイプ②:標的DNAを切断し、併せて塩基配列を切断し、再結合の際に、塩基置換のための鋳型を併せて用いる場合

例えば、先ほどのトマトの「特定の病気に弱い」という遺伝子を切るだけではなく、切り口に特定の並びをした塩基配列を挿入したい場合に、その塩基配列の鋳型を注入するタイプです。注入した結果生じる変異が自然界でも起こりうる範囲に収まっているのであれば、「遺伝子組換え食品」には該当せず、お願いベースでの運用ルールの適用となり、これを超えるものである場合は「遺伝子組換え食品」として法的な規制の対象となります。

タイプ③:標的DNAを切断し、併せて導入した遺伝子を組み込むことで変異を得る場合

例えば、先ほどの「特定の病気に弱い」という遺伝子を切るだけではなく、「特定の病気に強い」という遺伝子を挿入する場合です。これは外来遺伝子を注入しているため、「遺伝子組換え食品」として、法的な規制の対象となります。

なお、このタイプ②とタイプ③は、その境目がそこまで明確なものではなく、結局挿入された塩基の数が1~数塩基程度にとどまるような場合がタイプ②であり、それを超えるような長い数の塩基が挿入される場合はタイプ③とされるようです。

3 ゲノム編集応用食品に関する規制の概要

上述のとおり、ゲノム編集応用食品に関する規制には、「法律」に基づく規制と、法律には基づかない「運用ベース」の規制が並立しています。法律に基づく規制が適用されるか、運用ベースの規制が適用されるかの判断基準は、当該ゲノム編集応用食品が、カルタヘナ法(※)上の「遺伝子組換え生物等」に該当するか否かです。

「遺伝子組換え生物等」に該当するか否かは、同法2条2項、施行規則2条及び3条に詳述されていますが、要は、ゲノム編集の結果、その生物(植物、動物、微生物)に外部から「注入」した遺伝子(コピーも含む)が残っているかどうかがポイントになります。外部から「注入」した遺伝子が残っていれば、「遺伝子組換え生物等」に該当し法律に基づく規制が適用され、残っていない場合は、「遺伝子組換え生物等」に該当せず運用ベースの規制が適用されることとなります。なぜ運用ベースの規制で足りるかというと、①切っただけだから、外来遺伝子は入らない(残っていない)。②だから、その生物が持っている遺伝子の枠の中だけでDNAを操作しているので、自然界でも起こりうる変異を起こしているだけであり、従来の育種方法と変わらない(従来の育種方法でも起こりうる変異の範囲内)という理屈になります。

(1)法律に基づく規制

ゲノム編集応用食品が、カルタヘナ法上の「遺伝子組換え生物等」に整理される場合、ア カルタヘナ法上の規制、イ 食品衛生法上の規制、ウ 食品表示法による規制が適用されます。ゲノム編集応用食品の関係省庁は、カルタヘナ法上の規制については、環境省と農林水産省、食品衛生法上の規制については、厚労省、食品表示法/JAS法に関する規制については、消費者庁になります。関係省庁が分野横断的にまたがる点がこの分野の大きな特徴です。その他にも、文科省、経産省、財務省等がありますが、ゲノム編集応用食品の主たる関係省庁としては差し当たり上記と考えてよい(※)かと思われます。

※ カルタヘナ法:正式には、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」といいます。カルタヘナ議定書に基づき制定された法律です。

※ カルタヘナ法では、分野ごとに主務大臣(=所轄官庁)が異なることとされており、研究開発分野に関しては文科省、鉱工業分野に関しては経産省、医薬品等分野に関しては厚労省(なお動物用は農水省)、酒類の製造分野に関しては財務省が所管することとされています(カルタヘナ法36条、施行規則40条)。

ア カルタヘナ法上の規制

カルタヘナ法上の規制の概要ですが、第一種使用と第二種使用かによって採るべき手続きが異なります。第一種使用とは、いわゆる「開放系」といわれる使い方です。例えば、野外の圃場(畑)で遺伝子組換えをした野菜を栽培するような、環境中への拡散を防止しないで行う場合を想定しています。法文上は拡散防止措置を執っていない使い方全般が第一種使用とされています(同法2Ⅴ)。後ほど詳述しますが、第一種使用に該当する場合は、第一種使用規程(取扱いマニュアルのようなもの)を作成し、その承認を農水大臣から受ける必要があります。

一方、第二種使用とは、いわゆる「閉鎖系」といわれる使い方で、例えば、実験室などの屋内の密閉された空間で微生物を培養するような環境中への拡散を防止しつつ行う場合を想定しています。周辺環境に遺伝子組換え生物等を拡散させないための拡散防止措置を執った上での使い方全般が第二種使用です(同法2Ⅵ、Ⅶ、施行規則4条)。後ほど詳述しますが、第二種使用に該当する場合は、既に拡散防止措置が法定されている場合は、その使い方に従えばよく、法定されていない場合は、自ら定めた拡散防止措置の内容を農水大臣に確認してもらう必要があります。

第一種使用と、第二種使用の違いは、法文上の並びや手続きの複雑さも相まって、もしかすると第一種使用の方が重たいというイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、そういうわけではないと思われます。

基本的なコンセプトとしては、「拡散防止措置」を執らなくても大丈夫そうなものが第一種使用、「拡散防止措置」を執らなければ使えなさそうなものが第二種使用と理解するのがシンプルです。例えば、第一種使用が承認された「生物」を見ると、植物や樹木が圧倒的に多く(300種類強)、動物や微生物は非常に少なくなっています(17種類)。一方で、第二種使用が確認された「生物」を見ると、植物や樹木は非常に少なく(2件)、動物・微生物が圧倒的に多くなっています(250件強)。この違いからも推察できるように、植物や樹木は自ら動くことができず、かつ、目に見えるものがほとんどで、遺伝子を残すとしても風や昆虫、動物を通じて花粉や種子を拡散することがせいぜいで、種子自体に何らかの毒性がある場合は別ですが、生物多様性への影響は動物や微生物に比べると緩やかといえます。一方、動物や微生物は自ら動きます。動物は動いて餌を求め、相手がいれば繁殖します。競合がいれば攻撃するかもしれません。また、微生物は他の生物に取り付いて生き延び、その生物に影響を与えるかもしれません。その生物を食べる人間にも影響を与えるかもしれませんし、そもそも目に見えません。そのため、第一種使用規程の承認には植物・樹木が多く、第二種使用の確認には動物や微生物が多いということになっています。つまり、第一種使用も第二種使用もどちらが生物多様性への影響が重大かということではなく、生物の性質(広がり方、把握・管理のしやすさ)に応じて規制の在り方を分けようというのが、第一種使用と第二種使用の違いと理解した方がよいと思われます。

(ア) 第一種使用の場合に必要な手続き

第一種使用は、拡散防止措置を執らない使用方法であるため、周辺環境への生物多様性の影響が相応に大きくなることが想定されます。そのため、その種類ごとに第一種使用規程(取扱いマニュアルのようなものです。)を定め、その規程の承認を主務大臣(農林水産物の場合は、農水省と環境省)から受けなければなりません(法4Ⅰ、36Ⅰ、施行規則40Ⅱ)。

この際に必要となる書類は、「申請書」と「生物多様性影響評価書」です(法4Ⅱ)。主務大臣は、承認を求める申請があった場合は、学識経験者に意見を諮問した上で、当該諮問等を踏まえた上で、申請にかかる第一種使用規程を「承認」するかどうかを判断します(法4Ⅳ、Ⅴ)。

これらの手続きを経て第一種使用規程が承認されるに至った場合、その内容は告示により公表されることとなっており(法8Ⅰ、Ⅱ)、農水省が所管する動植物については、2020年10月9日時点で農作物が300種、樹木が2種、動物が10種(いずれもカイコで承認取得者は(独)農研機構とされています)、微生物のうち生ワクチン(動物用)は6種、ウイルス(動物用)に関しては1種が承認されています。ちなみに、承認された農林水産物の一覧は、以下の農水省のHPから閲覧可能です。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/torikumi/index.html

この「承認」の範囲ですが、例えば、遺伝子組換え食品として外来遺伝子Aを含む品種甲のイネの第一種使用の承認が行われたとして、その商品の範囲はイネ全般に及ぶわけではなく、あくまでも外来遺伝子Aを含む品種甲のイネについてしか及びません。したがって、外来遺伝子Bを含む品種甲のイネについては承認されたことにはなりませんし、外来遺伝子Aを含む品種乙のイネについても承認されたことにはなりません。加えて、同じ「遺伝子組換え食品」に分類される場合でも、承認された第一種使用の内容が隔離された圃場での試験のみであった場合は、国内での流通を前提とした栽培、販売等の一般使用については別途承認が必要になります。何が承認されたのかだけではなく、どのような使用が承認されたのかについても注意する必要があります。

承認された第一種使用規程の内容の詳細については、バイオセーフティクリアリングハウスのHPで閲覧が可能です。

http://www.biodic.go.jp/bch/

このHPは、カルタヘナ法35条に基づき、国が国民への情報公開をすることとされているために運用されている公式サイトです。

(イ) 第二種使用の場合に必要な手続き

次に第二種使用ですが、主務省令(※)が定められている場合とそうでない場合によって、採るべき手続きが異なります。すなわち、遺伝子組換え生物等を使用する際に、既に主務省令により執るべき拡散防止措置が定められている場合は、当該防止措置に従って遺伝子組換え食品を使用する必要があります(法12)。この場合は、既定のルールに従えばよく、国への手続きは不要です。一方で、既定のルールが存在しない場合は、主務大臣(※)の確認を受けるために申請が必要になります(法13)。つまり、既に拡散防止措置が定められていればそれに従えば足り、定められていない場合は確認の手続きが必要になります。

この拡散防止措置を定める既定ルール(主務省令)については、研究開発段階における使用については研究開発二種省令(文科省、環境省)が、産業利用段階における使用については産業利用二種省令(財務、厚労省、農水省、経産省、環境省)が定められています。どこからどこまでが研究開発で、どこからどこまでが産業利用なのかの線引きについては悩ましいところですが、「将来の商業化又は実用化を前提とした設備を用いて実施される商業化又は実用化のためのシステム実験等の段階にあるものは産業利用」(環境省逐条解説20頁)とされていますので、ビジネスと直接関係しない純然たる基礎研究については研究開発、ビジネスや実用化のための研究開発については産業利用と一応整理することができます。ゲノム編集応用食品は、基本的には実用や商用利用のために開発されるものですので、二種使用に関しては、産業利用二種省令によることとなります。

さて、この産業利用二種省令ですが、比較的広く拡散防止措置が定められていれば、事業者が「確認」申請をする労が省けるのですが(定められたルールを守ればよいので)、実はそこまで汎用的に利用できるものにはなっていません。すなわち、遺伝子組換え生物には、「動物」、「植物」、「微生物」などの生物がいますが、産業利用二種省令が主に定めているのは、遺伝子組換え「微生物」の生産段階における拡散防止措置です。そのため、「動物」や「植物」については、生産段階における拡散防止措置が汎用的に定められていない以上、都度「確認」申請をしなければならないということになります。

これは非常に不便ではないかと思われる方もいるかもしれませんが、生物多様性の影響については、一旦生態系への侵襲を許してしまうと、その影響は不可逆的なものとなる可能性が高く、面倒ではあっても、第一種使用については「承認」という手続きを置き、第二種使用についても「確認」という手続きに比重を置くというのがカルタヘナ法のコンセプトと思われます。

研究開発二種省令

https://www.biodic.go.jp/bch/houreiList06.html

産業利用二種省令

https://www.biodic.go.jp/bch/houreiList05.html

※ 主務大臣は、基本的には研究開発段階かそれ以外かで判断されますが、商用化、実用化を前提とした研究開発については、産業利用に分類されるため、商用化、実用化を前提とした研究開発については、それが農林水産物に該当する場合、農林水産大臣の確認を受ける必要があります。

(ウ)カルタヘナ法の法体系

最後にカルタヘナ法上の法体系について概説します。正直、かなり複雑な構造となっています。その理由の一つは、まず関係するルールが多いことです。①条約、②議定書、③法律、④政令、⑤省令、⑥告示等々ルールが数多く積み重なっています。理由のもう一つは、遺伝子組換え生物を所管する領域が広く、関係省庁が多数あることです。つまり、環境省、文科省、厚労省、経産省、農水省、財務省の計6つもの省庁が必要に応じてそれぞれ関係しており、領域ごとに管掌範囲が分かれているため、第一種使用の場合の承認、第2種使用の場合の確認の申請先がそれぞれ異なることとされており、一体どこにお許しを請えばよいのか一見して分からない点が複雑さを助長しています。

この関係を分かりやすく示したのが以下の経産省作成の図です。これを見ていただけば、カルタヘナ法の複雑な構造が理解いただけるのではないかと思います。関係するルールだけで12ものルールが積み重なっていることに加え、関係省庁に至っては6省庁が入り混じっているのが見て取れるかと思います。

出典:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)~経済産業省所管事業分野産業二種使用申請マニュアルの解説(第4版)~ から抜粋

イ 食品衛生法上の規制

(ア)規制の概要

次に食品衛生法上の規制です。この場合の主務官庁は、厚生労働省となっています。

ゲノム編集応用食品が「遺伝子組換え生物」に当たる場合や、「遺伝子組換え生物」を利用しているような場合は、食品衛生法上の以下の手続きを採る必要があります。

すなわち、①「遺伝子組換え食品」について、食品安全委員会の諮問を経た上で、安全性審査の確認を受け、その旨の公表を経る必要があります(法13Ⅰ)。②また、遺伝子組換え「微生物」を用いた遺伝子組換え食品を製造する場合は、薬事・食品衛生審議会の諮問を経て、製造所ごとに製造基準に適合する旨の確認を経なければなりません。これらの安全性審査や製造基準の確認を受けていない「遺伝子組換え食品」については、製造、輸入、販売が禁止されており(法13Ⅱ)、これに違反すると2年以下の懲役または200万円以下の罰金という刑罰が待っています(法82Ⅰ)。

(イ)食品衛生法における遺伝子組換え食品の法体系

実は、上述の「遺伝子組換え食品」の安全性審査の手続きや製造基準の確認自体は、食品衛生法に明文の規定がありません。どういうことかというと、法13条1項により食品や添加物一般について、厚労大臣が規格基準を定めることができることとされており、その規格基準はいわゆる「告示」という形で定められています。この告示の中で、遺伝子組換え食品について、厚労大臣が定める安全性審査の手続きを経る必要があること、当該手続きを経た旨の公表が必要であることが明記されています(※S34厚生省告示370、H12厚生省告示233)。

加えて、遺伝子組換え「微生物」を用いた食品の製造基準を定め、その食品を製造する製造所ごとに当該技術基準に適合したものであることの「確認」を厚労大臣から得なければなりません(※S24厚生省告示370、H12厚生省告示234)。

※S34厚生省告示370

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000681832.pdf

※H12厚生省告示233(以下「審査手続告示」)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/1_11.pdf

※H12厚生省告示234(以下「製造基準告示」)

https://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/anzen/pdf/kokuji3-1.pdf

(ウ)安全性審査の中身

遺伝子組換え食品の安全性は、大要、以下の3つの観点から審査されます。①アレルギーを引き起こす物質や毒性物質が新たにつくられたり量的に増えたりしないかどうか、②栄養素の量が大きく減ったり増えたりしていないか、③組換え前と組換え後ので、その食品の味覚に影響が生じないかという点です。

安全性審査自体は、厚労大臣が総合評価を行うこととなっていますが、具体的な評価については内閣府に置かれた食品安全委員会が行うこととなっています。安全性評価の基準については以下のHPに詳述されており、食品安全委員会がその安全性評価の基準をそれぞれ、遺伝子組み換え食品(種子植物と微生物)の安全性評価基準、遺伝子組換え添加物の安全性評価基準、遺伝子組み換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方を公開しています。

http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/index.html

現在、安全性審査を受けた遺伝子組換え食品は以下の8つの農産物です(2020年8月28日時点)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000663804.pdf

・じゃがいも

・大豆

・てんさい(てんさい糖の主原料)

・とうもろこし

・なたね

・わた

・アルファルファ(牧草やスプラウトとして用いる)

・パパイヤ

(エ)製造基準の確認の中身

以上が遺伝子組換え食品の安全性審査ですが、遺伝子組換え「微生物」を利用した食品については、安全性審査の他に、当該食品を製造する工場ごとに製造基準の適合性の確認を受ける必要があります。この適合性は、大要、以下の4つの観点から審査されます。

具体的には、①施設及び設備が遺伝子組換え食品を取り扱うに足りる性状を有していること、②実際に遺伝子組換え食品を取り扱う設備と装置を適切に管理できていること、③遺伝子組換え食品を取り扱う場合の製造工程の各段階において適切な管理方針が定められていること、④上記①から③の各取扱いを担保するに足る組織的な体制が講じられていることです。

詳細は、上述の製造基準告示に定められています。製造基準に適合していることの「確認」については厚労大臣が総合評価を行うことになっていますが実際の適合性の具体的な評価については薬事・食品衛生審議会(さらにその下の遺伝子組換え食品等調査会)において審議することとされており、今のところ江崎グリコ社、オリエンタル酵母社の2社のみが適合性の確認を受けているにとどまっています(2018年12月13日時点)。

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000454567.pdf

ウ 食品表示法上の規制

(ア)規制の概要

最後に、食品表示法上の規制です。この領域の主務官庁は、消費者庁になります。まず、食品表示をするための大前提として、当該遺伝子組換え食品が、カルタヘナ法上の各種使用規程の承認ないし確認を経ていること、食品衛生法上の安全性確認を経たことが必要です。そもそもこれらの手続きを経ていない遺伝子組換え食品は、日本において流通させること自体ができないためです。

法律の建付けとしては、まず、食品関連事業者は、食品表示基準を遵守しなければなりません(法5)。この食品表示基準は内閣府令で定められることとなっており、遺伝子組換え食品に関する表示規制については、この食品表示基準に具体的な記載があります。なお、遺伝子組換え食品に関する表示規制は、厳密には、食品表示法とJAS法の2つの法律に基づくこととされていますが、JAS法に基づく一部の表示ルール(※)を除けば、両規制は全く同じルールです。JAS法に基づく表示基準は、「遺伝子組換え食品に関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準。」(以下「JAS法表示基準」※)に明記されており、食品表示法に基づく表示基準は、食品表示基準(※)に明記されています。

※ 従来の食品と組成、栄養価等が著しく異なるもののうち、「高オレイン酸大豆及びこれを原材料とする大豆油等」については、「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)等」という表示をしなければならない義務が、JAS法に基づく表示基準にはあるが、食品表示基準にはない点が違いです。

※ JAS法表示基準

厳密にいうと、JAS法の委任を受けて、生鮮食品品質表示基準と加工食品品質表示基準が定められており、その両基準の7条1項が、さらに遺伝子組換え食品に関する表示ルールを農水大臣(現在では消費者庁長官)に委任すると建付けとなっています。平成21年に食品表示の主務官庁が消費者庁となったことに伴って、この表示ルールは現在消費者庁の管掌となっています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/archive/2014/pdf/syokuhin1394.pdf

※ 食品表示基準

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=427M60000002010_20200716_502M60000002052

(イ)表示ルールの中身

まず、表示ルールが課される対象は、食品衛生法上の安全性審査を経た上述の8種類の農産物(じゃがいも~パパイヤ)とそれを原材料とした33の加工食品群です(食品表示基準別表17、JAS法表示基準別表2)。

義務表示

これらの8種類の農作物と33の加工食品群のうち、遺伝子組換え農産物及び食品加工後も組換えDNAが残存しているものについては、「遺伝子組換えである」or「遺伝子組換え不分別である」(組換え食品が混ざっているということ)という旨を表示しなければなりません(食品表示基準3条2項、18条2項、JAS法表示基準3条1項1号、同2項1号)。これを義務表示といいます。なお、加工食品については、上記の8種類の農作物を原材料としている場合全てに義務表示がかかるわけではなく、これらの農作物を主な原材料とする場合です(食品表示基準3条2項、JAS法表示基準2条、4条)。主な原材料としているかどうかは、上記の農作物が、その原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位以内に入っているかどうか、かつ、原材料と添加物を足した重量に占める割合が5%以上のものであるかどうかで判断されます(同)。

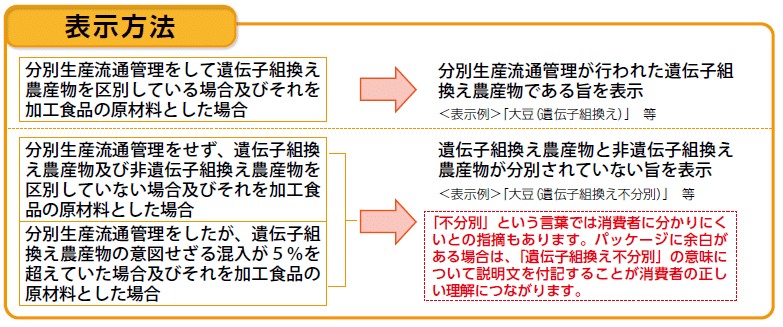

表示形式は、具体的には、大きく以下の3パターンに分類できます。すなわち、①分別生産流通管理(※)が行われ、遺伝子組換えではないものと遺伝子組換え農産物を区別している場合(その後区別されたものについて加工食品の原材料とした場合も含みます。)は、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示しなければなりません。例えば「大豆(遺伝子組換え)」などです。次に、②分別生産流通管理をせずに、遺伝子組換えのものと遺伝子組換えではないものを区別していない場合(その後分別されていないものについて加工食品の原材料とした場合も含みます。)です。この場合は、遺伝子組換えのものと遺伝子組換えではないものが分別されていない旨を表示しなければなりません。例えば、「大豆(遺伝子組換え不分別)」という表示です。最後に、③分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入(※)が5%を超えていた場合(その後意図せざる混入がなされたものについて加工食品の原材料とした場合も含みます。)は、②と同様に分別されていない旨の表示をしなければなりません。したがって、遺伝子組換え食品には分別生産流通管理のレベル感によって3分類がありますが、表示形式としては2パターンに分かれるということになります。この関係を表したのが以下の消費者庁作成の図です。

出典:知っていますか?遺伝子組換え表示制度ー消費者が正しく理解できる情報発信を目指してー から抜粋

※ 分別生産流通管理とは?

遺伝子組換え食品の表示に関しては、分別生産流通管理とは何か?を理解することがポイントになります。分別生産流通管理とは、別名「IPハンドリング(Identity Preserved Handling)」と呼ばれており、遺伝子組換え農産物とそれ以外の農産物を、生産、流通、加工の各段階で、各段階の当事者が善良なる管理者の注意のもとに分別管理し(その管理の証跡も適切に書類として記録し)、それを各段階の取引に際して書類により取引の相手方に証明し、この一連の取引を最終的に消費者に対し表示をする者まで繰り返していくことです。まず、そもそも証明の主体は誰になるのかという点ですが、例えば農家と流通業者間で、ある作物に関して売買契約を締結する際は、その農家自身が生産段階においてその作物を遺伝子組換えのものとそうでないものとで分別生産流通管理をしたことの証明主体となることができます(証明書を発行する)。また、この農家の代わりに、第三者がその農家の生産段階の分別管理の実態を確認して証明主体となることもできます。これらの証明書付きの取引(裏を返せば売手において保証責任を負う可能性が高い取引)が生産、流通、加工の各段階で繰り返されていくことで、最終的に消費者に示される表示の一定程度の確からしさを担保しようという発想(社会的証明)がIPハンドリングの根底にあります。つまり、ここでの証明の対象は、取引の対象となる農産物が遺伝子組換えでないこと/またはあることを科学的に検査したというものではなく、両者の混入がないように所定の方法で分別管理をしたことといえます。次に、どのレベルで生産分別管理をすれば善良なる管理者の注意をもって分別管理をしたことになるのかですが、これは義務表示が必要となる作目ごとに流通マニュアルが定められています。日本においては、財団法人食品産業センターが、大豆、とうもろこし、ばれいしょについて流通マニュアルを作成しています。また、パパイヤについては、消費者庁自身が作成しています。流通マニュアルの一覧は以下のHPから確認が可能です。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/guideline/

この流通マニュアルですが、法定のルールではありません。ただ、上述のように一定の業界団体や官公庁が発行するものであることから、この流通マニュアルに従って分別管理している限り、各取引におけるいわゆる「善良なる管理者の注意義務を尽くした」といえることになります。では、流通マニュアルの定められていない大豆、とうもろこし、ばれいしょ、パパイヤ以外の作目についてはどのようにするかというと、上述の流通マニュアルに準じる形で生産分別管理を行えば足りることとなっています。これは法定の義務を尽くすということではなく、各取引における損害賠償責任を免れるための善管注意義務を尽くしたかどうかという文脈で生産分別管理を行うことになるため、必ずしも流通マニュアルではなくとも、流通マニュアルに示された基本的なコンセプトに合致する対応であれば問題はないと考えられるためです。したがって、流通マニュアルとは別のマニュアルに従って生産分別管理を行っても、それが流通マニュアルと同等のレベルのものと評価できるのであれば、生産分別管理を行ったと食品表示法上も評価できると思われます。

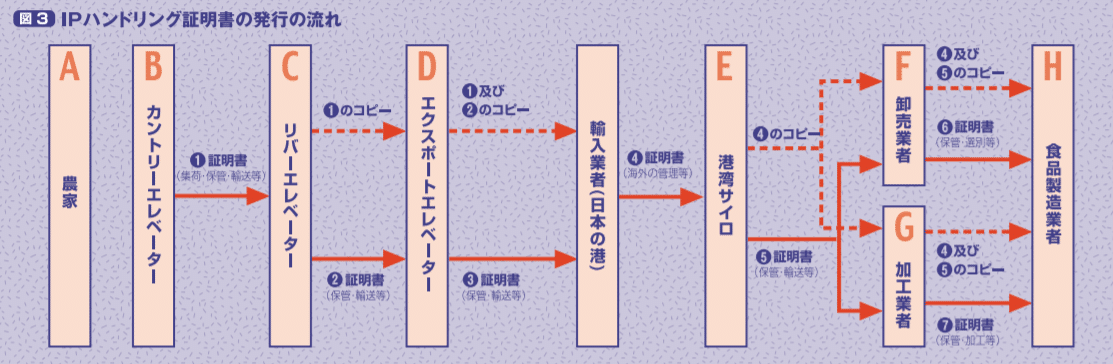

IPハンドリングのイメージについては、財団法人食品産業センター作成の以下の図が分かりやすいです。ある農産物が上流から下流に流れていくそれぞれの段階で、それぞれの段階ごとの管理主体が分別管理を行い、そのことを順次下流の取引先に対して証明していく流れが見て取れると思います。

出典:アメリカ及びカナダ産のバルク輸送非遺伝子組換え原料(大豆、とうもろこし)確保のための流通マニュアル より抜粋

※ 意図せざる混入とは?

分別生産流通管理が、どれだけ適切に行われたとしても、遺伝子組換え農産物の一定の混入が避けられないため、食品表示基準では、この「意図せざる混入」を一定の割合で認めています(食品表示基準3条2項、JAS法表示基準3条3項)。この一定の混入率については、大豆及びとうもろこしについては混入率5%以下が目安として公表されている一方で、それ以外の義務表示の対象品目については具体的な目安は公表されていません。ただ、これは目安として公表していないというだけで、意図した混入がなされていたり、5%を超える混入率については、適切な分別生産流通管理が行われていないことが推認されるため(バルク輸送での流通を前提とする大豆やトウモロコシよりも管理が容易な作目が多いと思われるため)、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなすというルールの適用を受けることはないと思われます。

任意表示

以上が義務表示の説明でしたが、任意表示については以下のとおりです。

<油やしょう油>

上述の食品(8つの作目、33種の加工品)を原材料とするものであっても、製造工程上、組換えDNAが残存しないことが確認された油やしょう油などの加工食品に関しては、義務表示をする必要がありません。なぜなら、遺伝子組換え食品を利用していない油やしょう油と品質上の差異がない(厳密には検出されない)ためです。要は、発酵や加熱の過程で外来遺伝子が消えてなくなってしまい(検出が難しくなるという側面もあるようですが)、結果、普通の大豆やなたねから採ったものと何ら変わりのないしょう油や油ができると理解すればよいと思われます。そのため、表示は法的には義務とはされていませんが、遺伝子組換え食品を原材料として利用していることは事実であるため、その旨を任意で表示することは可能となっています。

<分別生産流通管理が適切に行われた非遺伝子組換え農産物>

また、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品についても遺伝子組換えに関する表示義務はありません。なお、この場合、以下の条件を満たせば、「遺伝子組換えでないものを分別」あるいは「遺伝子組換えでない」等の表示を任意で行うことができます。

表示が禁止される事項(食品表示基準9条1項4号、5号、23条1項4号、5号、JAS法表示基準5条)

分別生産流通管理の結果確認された非遺伝子組換え農産物でないものについては、「遺伝子組換えでない」などという表示をすることはできません。また、上述の作目以外の作目及びこれを原材料とする加工食品についても「遺伝子組換えでない」などという表示をすることはできません。なぜなら、上述の食品以外の作物については、そもそもカルタヘナ法上の手続きや安全性審査を経ていないため、そもそも流通させること自体あってはならないからです。そのため、あってはならないものがあるかのような誤認を生む表示自体が禁止されています。

(その1終わり。その2に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?