日本100名城を巡る(番外編)~平城、平山城、山城~

櫓って?

今回は番外編として城のあれこれについて調べましたのでご紹介します。皆さん城に行ったときに、「山城」や「櫓」、「二の丸」、「曲輪」などの単語が並んでいて、よく分からないなあと思ったことありませんか?

私も最初は天守閣のフォルムがきれいだなあとしか思ってませんでした。でもせっかく行ったからには少しでも中身を理解したいと思ったので自分なりに調べたので何回かに分けてご紹介します。あくまで個人的に調べただけなので間違いありましたら教えていただきたいです。

城の形式

城の形式は大きく分けて3つあります。それぞれ建てられた時期が違います。

山城<12世紀>

山城は自然の要害を利用して作られた砦です。高度な築城技術が発達していなかったために自然の地形を利用したつくりになっています。代表的な山城としては備中松山城や岐阜城があります。東京にも八王子城があります。

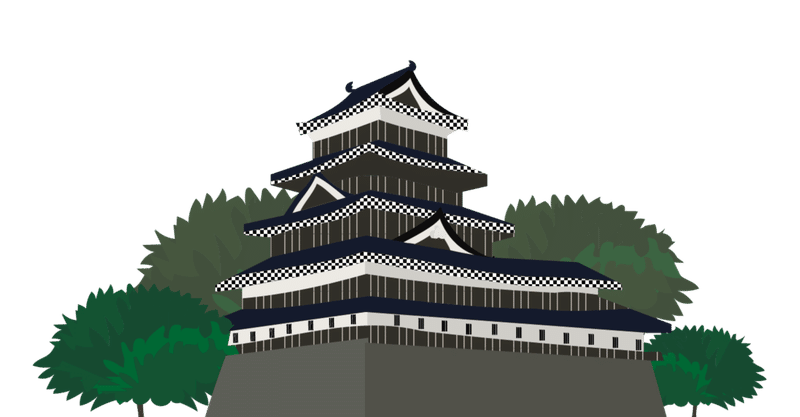

平山城<16世紀>

平山城は交通の便が良く、国の動脈といえるような場所に建てられた城です。防衛を自然だけに頼るのではなく、丘陵の上に城壁を造るなどしています。戦国時代の城が多く、姫路城や犬山城、金沢城などがあります。

平城<16世紀>

平地に建てられた城で、交通の便が良く、周辺には城下町が広がっています。平地であることで自然の地形を利用した防衛は出来ないため、築城技術が発達した戦国時代末期から近世にかけて築城されました。平城の多くは領主の館として建てられ、政治の拠点となりました。名古屋城や会津若松城があります。

この3種類を知っておくだけでも城の見方が変わると思います。城に行ったときはその土地の地形などからどの時代にどのような背景で建てられたか想像しながら見ると面白いですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?