時枝誠記と現象学 10

第3章 意味論

第1節 時枝誠記の意味論

「時枝誠記における『対象の展開』論」で試みたこと

時枝誠記は、言語の「意味」について論じる場合に、抽象的に「意味」や「意義」を論じることの方法論的なまずさを自覚していました。彼は「意味」を論じる際は必ず、言語表現の過程的構造図式に触れつつ、具体的な表現例・理解例とともに論じています。私は以前、「時枝誠記の『対象の展開』論 ⑴~⑽」(1)において、1937年から1940年にかけて、時枝誠記が意味論を論じる際に、同時に具体的な伝達過程論である「対象の展開」論について言及し、さらにはこの「対象の展開」論を重視する立場から、表現主体の「意味作用」や「事物や表象に対する把へ方」(2)を重視する立場へと移行した事実について、その変遷の過程について具体的に論じたことがあります。言語学的意味論において、「対象の展開」を重視する立場とは、対象や表象、概念から表現への意味的な反映過程・伝達過程を重視するところの、反映論的意味論の立場であり、表現主体の「意味作用」や「事物や表象に対する把へ方」を重視する立場とは、主体のとらえかたそれ自体を重視する機能主義的意味論であるといえるでしょう。

「時枝誠記における『対象の展開』論 4」において、私はつぎのように述べていました。

「心的過程としての言語本質観」は『国語学原論』より4年6ヶ月も前に発表された論文ですが、この論文における伝達過程論は、言語規範についての認識論的な理解はないけれども、すでに見たように、具体的事物や表象から概念への発展過程を「過程的区別」ととらえ、表現過程における概念の変化という現象をも射程に収めたところの、優れた反映論的伝達過程論でした。ここでは時枝はまだ、「概念作用」や「意味作用」という用語は使っておらず、また表象や概念などを言語の内容的なものとして認めています。そうして、意味の理解においては、対象や表象の展開過程の考察が重要であると述べていました。これは、言語理論における正しい反映論的アプローチに限りなく近づいているといえるでしょう。

ところが、それからわずか4年6ヶ月後の『国語学原論』において、時枝は《意味は事物に対する主体的な把握の仕方と考へることによつてその本質を理解することが出来るのである》(3)と大胆な機能主義を導入し、かつ《…言語は宛も思想を導く水道管の様なものであつて、形式のみあつて全く無内容のものと考へられる》(4)とされ、表象や概念が内容的なものから外されてしまっています。

「時枝誠記における『対象の展開』論 ⑴~⑽」という論文は、こうした時枝の意味論や伝達過程論上の変化の過程について、「言語に於ける場面の制約について」「場面と敬辞法との機能的関係について」「敬語法及び敬辞法の研究」「言語に対する二の立場」「言語の存在条件――主体、場面、素材――」などの『原論』の準備段階に書かれた諸論文を具体的に検討することによって、明らかにしていくという試みでした。

ここでは、そうした時枝の意味論上の変化について再び簡単に振り返ってみるとともに、時枝の言語過程説を批判的に継承した三浦つとむの意味論をこれもごく簡単に紹介し、両意味論をもって二、三の表現事例の分析を行ない、さらには時枝の意味論に対する現象学の影響のありかたについても考察を加えていこうと思います。

時枝誠記の「対象の展開」論と『原論』の意味論

1934年頃、ソシュールの『一般言語学講義』を翻訳したことのある言語学者の小林英夫は、ラングの意義とパロールの意味との関係について、「非限定的な言語(ラング)が言(パロール)において限定的に表現されたところに意味が決定する」という考えかたを述べていました(5)。実践的解釈作業を重視する時枝は、1937年の論文で、この考えかたに対して批判を述べる文脈において、「仏の光」という比喩的表現を引き合いに出して、次の様な「対象の展開」論を展開していました。

…又次の様に、「仏の功徳」と云ふべき場合に、「仏の光」と云つたとする。「光」とは此の場合「功徳」を指す故、「光」の意味内容に「功徳」なる意味を包摂すべきであるか。かく考へて来ると、抽象的な広義の概念は、その意味内容としてあらゆる事物を包摂しなければならなくなる。更に不合理に感ぜられることは、アイロニカルな云ひ方で、馬鹿を利口と云つた時、「利口」なる語は「馬鹿」を意味内容として持たなければならなくなる。この様な場合、これは臨時的意味であると云ふ説明を以て、その本格的意味と区別する方法もあり得るであらうが、「言語」が具体的事物によつてその意味が限定されると云ふ立場をとる限り、「言語」の使用は、その如何なる場合に於いても、臨時的でないことはない。甲が使用した場合の「ツクエ」は、決して同じ意味内容では乙によつて使用されない。此の矛盾は畢竟、我々の言語行為を以て、「言語」の具体的実現であると考へる処から来るのである。私は言語過程観を以て如上の問題を次の如く説明したいと思ふ。

「仏の功徳」を「仏の光」と表現した場合、「功徳」を、「光」の他の意味と同列に位する意味と考へるべきではない。「功徳」と「光」との意味内容は、その間に過程的区別が存すると認めなければならない。話者の表現対象となつた具体的事実は、「功徳」と云ふ事実或は表象である。この事実は、次の過程に於いて話者によつて光的性質のもの即ち讃歎の対象として、或は光それ自体として表象される。かくてこの表象は、「光」として概念され「ヒカリ」と云ふ聴覚映像或は音声に連合する。この表象の展開過程は、音声より意味を逆推して行く場合に極めて大切なことである。言語過程図によつてこれを示せば、

上の「功徳」より「光的性質」へ更に「光」としての対象の把握に現れる対象の展開は、何によつて規定されるかと云へば、それは、具体的事物に対する話者の立場即ち対象に対する話者の志向的関係である。例へば、巡査の出現は、暴漢に襲はれようとした者にとつては、「救」として表象されるが故に、「救が現れた」と表現されるであらう。是に反して、暴漢にとつては、「邪魔」として表象されるが故に、「邪魔が入つた」と表現されるであらう。「救」「邪魔」と云ふ二の語が、この場合限定されて巡査を意味すると考へるならば、それは表現過程に於ける対象の展開を無視した意味の理解である。若し又このニ語が、単に概念的な「救」「邪魔」を意味するだけであると考へるならば、これ又このニ語の表現過程を完全に再現した理解過程であるとは云ひ得ない。語の意味の理解は、必ずその語の表現過程に沿うて、その起点である具体的事物或は表象に迄遡らなければならない。そしてこの過程に参与した各の表象が即ちこの語の意味内容となるべきものである。かくして語の意味の把握に於いては、音声に対する内容的意味よりも、先づ表現対象である具体的事物が対象として如何に把握されつゝ表現されるかの展開過程の考察が重要である。

このような時枝の「対象の展開」論は、自身の言語本質観を背景とした伝達過程論に基いています。伝達過程論とは一回一回の具体的な言語表現の伝達過程は、精神的なものも含めてどのように行われるかということについての理論であり、時枝誠記の伝達過程論の基本図式は、〈対象(表象)〉→〈概念〉→〈聴覚映像〉→〈表現〉というものでした(6)が、ここでは「表象」や「概念」の移行(「功徳」→「光」)という現象をとり扱ったかたちの、ヨリ複雑な伝達過程論の図式について説明しています。このような複雑な伝達過程論の図式の提示は、(「主体の意味作用」重視に移行したため)『原論』以降は基本見られなくなりますが、『原論』の第6章「国語美論」「第二節 語の美的表現」において、上の図式を簡略化したかたちの図式の提示は存在しています。

時枝はこのように自らの伝達過程論を論述することによって、同時に自らの意味論をも提示しています。すなわち、《…この過程に参与した各の表象が即ちこの語の意味内容となるべきものである。かくして語の意味の把握に於いては、音声に対応する内容的意味よりも、先づ表現対象である具体的事物が対象として如何に把握されつゝ表現されるかの展開過程の考察が重要である》(同上)と。ここには、「対象」や「表象」や「概念」の移行という現象も想定しつつ、そうした展開過程全体を「意味」として把握するべきであるという考えかたが示されています。

ところが、1941年に出版された『原論』においては、時枝は、「意味」から「事物」や「表象」や「概念」を除外して、言語主体による表現素材に対する「概念作用」あるいは「意味作用」が「意味」であると主張するに至ります(7)。ここでは、「主体の意味作用」や「主体による概念把握」ということが「意味」の本質として語られるようになっています。時枝の意味論におけるこうした変化は、次の二つの要因が考えられると思います。

①「音声」や「概念」あるいは「音声/概念」に意味を求めると、ソシュール言語学的誤謬に陥ってしまうという論理的強制があったこと。

②物質的な表現において「意味」や「概念」が「関係」として結びついている、という発想がなかったこと。

まず①についてですが、「音声」や「概念」はソシュール言語学でいうラング(langue)を構成するところの記号(signe)の切り離せない二つの側面、「聴覚映像」と「概念」に言い換えることができますが、このような表裏一体とされる「概念/聴覚映像」といったものに「意味」を付与してしまうと、先ほどのような「表象や概念の移行」という現象について説明できなくなってしまいます。「仏の光」は、本当は「仏の功徳」と理解されなければならないのですが、それが難しくなってしまいます。「利口」に「馬鹿」の意味を含めることは牽強付会の謗りを受けかねません。それでもなお強引にそうした「移行」について説明するとした場合、小林英夫の「非限定」な「ラング」における記号が「パロール」において「限定」されるという苦しい説明になってしまいます(実際には、時枝のいうように、多くの場合個別的なものが一般的に表現されているのです)。ましてや時枝は、言語本質観を論じて、ソシュールのいうラングを構成するひとつひとつの「記号」のような、「概念」と「聴覚映像」からなる統一体のような存在を否定していたので、なおさら「概念」や「聴覚映像」に意味を付与するわけにはいきません。言語学(国語学)における「人間性の回復」を目指していた(8)時枝は、いつしか「意味」を招来するところのものは「主体の意味作用」であるという考えかたに傾倒していってしまうことになります。

②については、三浦つとむの〈像〉の理論についての認識がないとなかなか理解できないのではないかと思います。三浦は言語表現の背後に存在する「対象→認識→表現」という過程は、〈像〉の反映として一貫して超感性的な側面において結びついており、それらは物質的な表現において止揚されており目には見えないけれども、「関係」としては存在していると述べています(9)。このように三浦の〈像〉の理論を使うと、物質的な音声や文字と、精神的な存在である概念とを関係はあるけれども別のものとして扱うことができます。そうした立場からするならば、概念を実体的なものとして扱うこともできますし(なぜなら概念を実体的なものとして扱ったとしても物質的な表現における「関係」としての意味を実体的に把握することにはならないので)、ひいては物質に結びついている「関係」として、対象から認識に至る「表象」や「概念」の移行に関する事象をいろいろと想定することも可能になってくるというわけです。そして、対象や観念的な「表象」や「概念」、物質的な表現とは、〈像〉としての超感性的な側面においてつながり合っている、と理解されることになります。このような認識論的観点からする「関係」概念をもっていない場合、「意味」を論じる際にどうしても「概念」的なものに意味を付与することになってしまうので、それを避けようとする場合、今度は意味の持って行き場がなくなってしまい、「言語は宛も思想を導く水道管の様なものであつて、形式のみあつて全く無内容のものと考へられるであらう」(10)と主張することにもなってしまうわけです。

――こうして、「心的過程としての言語本質観」において展開された時枝誠記の「対象の展開」論は、『原論』において姿を消してしまい、時枝の意味論は「主体の意味作用(概念作用)」を中心として展開されるようになるのですが、ただ『原論』においても、さきほども少し触れたように、簡略化されたかたちではあるものの、「概念の移行」に関することも視野に入れた伝達過程図式が提示されてはいます。

『原論』(第6章 国語美論)に見られる伝達過程図式

時枝は『原論』「第6章 国語美論」「二 語の美的表現」において、次のような伝達過程図式を提示しています。

これは、『原論』「第一篇 総論」「七 言語構成観より言語過程観へ」(11)、および同「第二篇 各論」「第三章 文法論」(12)にて提示された図式と同じものですが、ここで時枝は、「国語美論」に関する文脈において、いくつかの「概念の移行」に関することも視野に含めた伝達過程図式を提示しています。「国語美論」「二 語の美的表現」において、時枝はまず初めに、次のような基本的な伝達過程図式を提示します。

これを見ると、「具体的事物」や「表象」を主体が概念的に把握する過程を伝達過程の図式の中に取りこんでいるのが分かります。ただし、「聴覚映像」に連結する部分は省略されています。上の過程が基本図式です。

次に、時枝は次のような図式を提示します。

これは、たとえば「死ぬ」(a)と言うべき場面で「なくなる」(b)「かくれる」(b)と言ったりする場合に該当します。《表出される素材を、それが直接に判断される概念よりも、更に広い概念に於いて把握し、しかも当初の事実を表出しようとする》(13)ケースです。比較的やんわりとした「概念の移行」が行われるケースです。

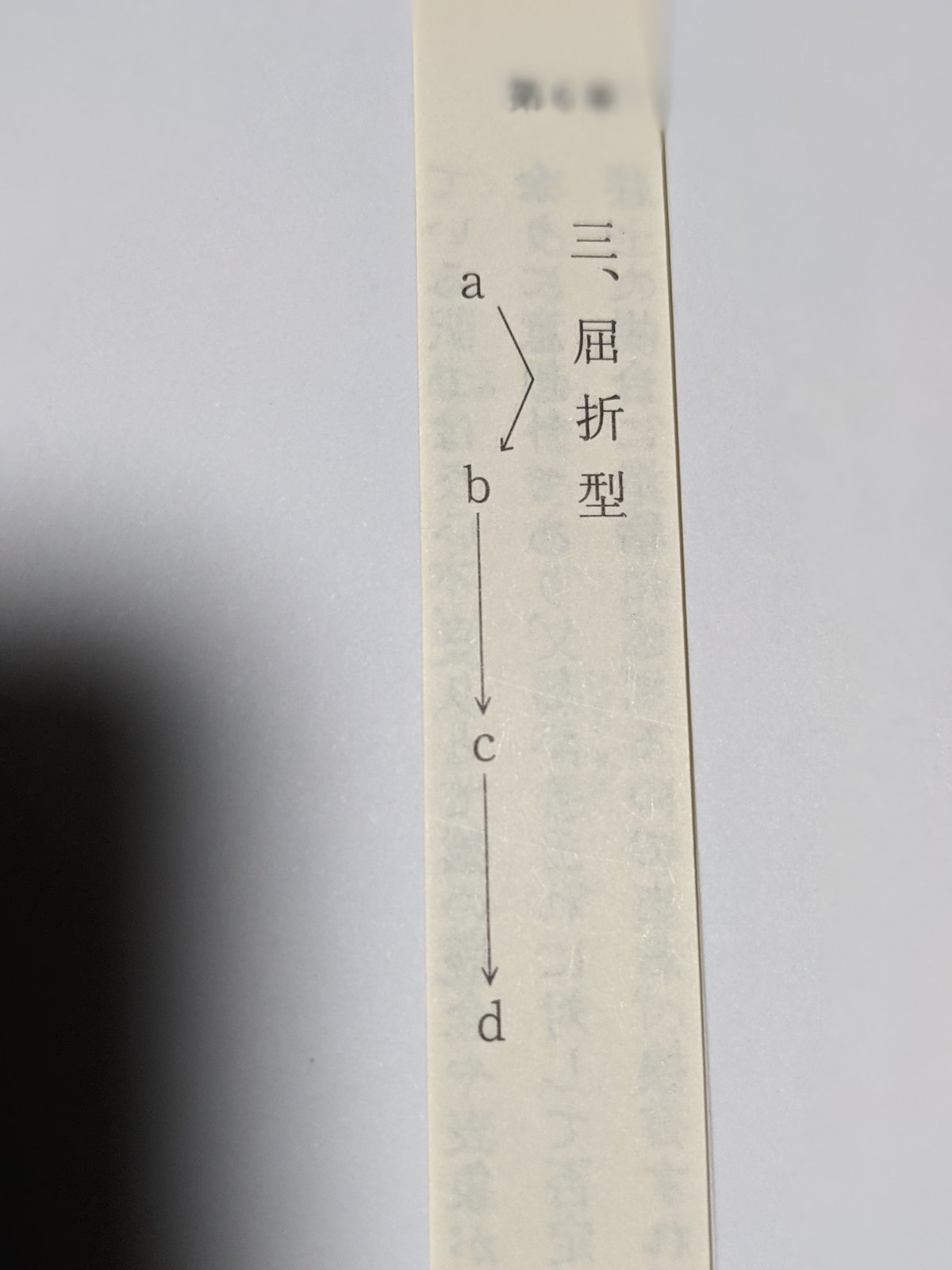

次は、「屈折型」です。

時枝は、《「猿!」と呼ばれてゐる人間を振り向いて見ると、成程猿によく似ている。滑稽だと思ふ》(14)というケースをあげていますが、ルッキズム観点からすると触れにくい内容なので、たとえば、「概念の移行」が表現としても明らかな場合ではありますが、川柳の「8時だよ !! 昔は集合 今閉店」(15)などがこれに該当するのではないかと思われます。新型コロナのパンデミックの渦中において(2021年)、ある種の店は20時に閉店しなければならないという状況を強いられていましたが、そんな状況をドリフターズの人気番組「8時だよ! 全員集合」と掛けたもので、「集合」→「閉店」という「概念の移行」に関する印象の極端な対比があり、なおかつそれによる滑稽感のきわめて強い湧出が感じられます。時枝は、このように《素材を奇抜な概念に於いて把握して表出する過程》(16)を屈折型とよび、《曲線型が、霞の奥に堂塔を眺める朦朧とした感じであるならば、屈折型は、峠を登りつめて突然眼下に展開する海を見下ろした感じである》(同上)とも述べています。

次は、「倒錯型」です。

これについて、時枝は次のように説明しています。

例えば、「君は馬鹿だ」といふ代りに、「君は利口だ」といふ類であつて、この場合は、「馬鹿」をその反対概念「利口」に於いて把握し、しかも「馬鹿」の意味を表さうとするのである。

最近でいうと、もともと否定的な意味合いで使用されていた「やばい」という語彙を肯定的な意味合いを含め「すごい」という意味で使用する場合などが該当するものと思われます(もっとも、最近では、この肯定的な意味合いが倒錯的な意味をもたなくなりつつあるほど一般化されつつあります)。

――以上の例は、「語の美的表現」について叙述する文脈で示されたものですが、時枝が「主体の意味作用」論を採用したあとも、伝達過程論および意味論の中に実質的に「概念の移行」に関する事実を認めていたことを知ることができます。

第2節 三浦つとむの意味論

『日本語はどういう言語か』で語られた意味論

三浦つとむは、『日本語はどういう言語か』において、言語の「意味」について具体的に説明しています。三浦はそこで、まず従来の意味論を検討して、言語で表現される対象が「意味」であるとする対象内容(意味)説、言語表現を行なう話し手や書き手の認識が「意味」であるとする認識内容説、それから表現された言語を受けとる聞き手や読み手の認識が「意味」であるとする受容者認識内容説について紹介し、これらをそれぞれ唯物論的立場から否定しています。たとえばある音声なり書き言葉が保存された状態で、かりにそれぞれの説がそこに「意味」が存在すると主張する物質、すなわち現実の世界の事物(対象内容説)、話し手・書き手の脳細胞(認識内容説)、聞き手・読み手の脳細胞(受容者認識内容説)が消滅したとしても、依然として「意味」は存在していることを否定する人はいないでしょう。対象や表現主体・理解主体が存在しなくなっても、残された音声や文字から言語の「意味」が消失した、とは人びとは考えないわけです。こうして、三浦の意味論は、「意味」の存在する場所を、インクの線描や空気の振動からなる物質的な「表現」そのものに求めることが明らかになります(17)。

次なる問題は、言語の「意味」をどのようなものとして把握するべきか、という問題です。三浦は次のように述べています。

これら(対象内容説や認識内容説、受容者認識内容説など――引用者)の説明は、意味を概念や心的状態そのものとして、すなわち一つの実体としてとらえている点で共通しています。

「一般に言語は【意味を持つた音声】であるといはれてゐる。しかしながら、それは【脊椎骨を持つた動物】と同じ様な意味に於いては、我々は何処にも意味を持つた音声といふものを観察することが出来ない。」(時枝誠記『国語学原論』)

時枝氏は、この経験から、言語それ自体が意味を持ちあるいは文章が内容を持っているという考えを否定しました。

「言語は宛も思想を導く水道管の様なものであつて、形式のみあつて全く無内容のものと考へられるであらう。しかしそこにこそ言語過程説の成立の根拠があるのであり、言語の本質もこの様な形式自体にあると考へなくてはならない」(同上)

現実には、動物の脊椎骨などとちがって、手でつかむことも目で見ることもできないものがあります。手でつかめず目で見えないから無いのだ、と断定する前に、いま一度よく考えてみましょう。何かを「持つ」というとき、言語の意味と似たような場合がないかどうか、調べてみましょう。

私はりっぱな祖先を持つ。

彼女は暗い過去を持つ。

彼は秘密を持つ。

これらは、カバンやステッキを持ったり、脊椎骨を持ったりするのとはちがいます。祖先はもうこの世にはいません。彼女はスリの一味という生活をもう清算しています。彼が偽造した書類は戦災で焼けてしまいました。このように現実に何ら存在しないものを、これらの人たちが「持つ」と表現されるのはなぜでしょうか? それは、これらの人たちがそれらと関係を持っているからです。これは客観的な関係であって、これらの人たちが現実に存在するかぎり、この関係はいつまでもつきまとうからです。

【意味を持つた音声】【脊椎骨を持つた動物】は原文では傍点)

このように三浦は、言語の「意味」を実体としてではなく、関係として把握すべきことを主張しています。「関係」といっても、一般によくとり上げられる「記号」相互間の関係ではなく、物質的な表現に結びつけられた関係のことをさしています。物質的な表現に結びつけられた関係を「意味」と把握する立場からすると、表現以前の頭のなかの認識を「意味」とよぶことは、言語の「意味」をとらえていることにはなりません。表現された言語は、具体的な音声や文字という物質であり、それもたしかに実体的なものですが、この物質的な実体に結びつけられた関係こそが「意味」である、と三浦は主張しているのです。三浦はさらに次のように述べます。

一つの事物は、いろいろな側面、いろいろな関係を持っていますから、どの関係をとりあげるかによって、同じ事物でありながら表現がちがってきます。一人の「巡査」は、対立した二つの表現をうみだします。

「巡査の出現は、暴漢に襲はれようとした者にとつては、『救』として表象されるが故に、『救が現れた』と表現されるであらう。これに反して、暴漢にとつては、『邪魔』として表象されるが故に、『邪魔が入つた』と表現されるであらう。」(『原論』)

ある人間を、その肉体的な性質から「重い病人だ」といい、また過去の行為から「殺人犯人だ」ともいいます。一面からは病人、一面からは犯人です。またある人間を生物学的に見て「女」といい、「子」との関係から「親」といい、この二つの側面を統一してとらえて、「母」ともよんでいます。「夫」との関係からは「妻」にもなります。このようにわれわれは、客観的な関係が存在することを認め、この関係をふくんだいろいろな語彙をつくり出しています。

認識を基盤にして音声が語られ文字が書かれたとき、それまでは単なる空気にすぎなかったものが音声になり、ペンの上にあるインクの一滴にすぎなかったものが文字になったとき、そこにはつねにそれなりの過程が存在します。音声や文字に直接むすびついているのは、話し手・書き手の概念ですが、これは表象や感覚にむすびついていることも多いし、さらにこれらの認識の対象である現実の事物や想像の事物とのむすびつきが存在しています。ですから、音声や文字には、その背後に存在した対象から認識への複雑な過程的構造が関係づけられているわけで、このようにして音声や文字の種類にむすびつき固定された客観的な関係を、言語の「意味」とよんでいるのです。音声や文字を見ても、そこにはもはや対象や認識それ自体は存在しません。そのために、対象や認識と音声や文字とを切りはなして、そこには「形式のみあつて全く無内容のもの」という考えも生れたのですが、対象から認識への複雑な過程的構造が音声や文字に目に見えない関係でむすびついているところに、言語表現の内容を見、「意味」の存在を認めるのが、ほんとうの言語過程説です。

このように三浦は、「意味」は対象や認識を含む過程的構造が物質的な音声や文字に結びつけられて成立する関係である、と述べています。「意味」を関係としてとらえるということは、すなわち、右のように観念的な過程的構造と物質的な表現との間に目に見えない結びつきを認めることにほかならない、といえるでしょう。

以上のような三浦つとむの意味論の立場からすると、時枝の意味論は、「意味といふことは、…主体の事物に対する態度をいふべきである」(18)「意味は寧ろかかる表象の発展を導く主体的な作用に求めなければならない」(19)という言葉からも明らかであるように、表現主体の認識に意味を求める認識内容説の一種である、ということになります。

「概念の二重化」説

私はかつて『言語過程説の研究』第二章第四節のなかで三浦つとむの伝達過程論について詳しく論じたことがありますが、そこで三浦の「概念の二重化」説について説明しています。三浦は、表現主体の認識する独自の概念と、表現の過程でこれを媒介する言語規範の概念と、概念には二種類が存在するとして、言語に表現されるのは独自の概念(〈概念〉)であり、言語規範の概念(〈概念/聴覚映像〉)は独自の概念に感性的・社会的な性格を与える存在であるにすぎない、と述べていました。このような考えかたを検討して、そこで私が提示した三浦の伝達過程図式は、次のようなものでした。

時枝が挙げた「仏の光」の「光」の例でいうと、表現主体はまず「功徳」という対象や表象を認識し、それを〈概念〉として把握します。それから、表現の過程においてそれを「光的対象」あるいは「光」そのものとして表象し、言語規範において、「光」という〈概念/聴覚映像〉の媒介をへて感性的・社会的な性格をもった概念として把握されるとともに、「ヒカリ」という聴覚映像が連結され、最終的に「光」として表現が完成することになります。これを、次の様な図式であらわすことができると思います。

【三浦つとむの伝達過程論における「概念の移行」図式】

具体的事物(功徳)【起点】〈対象〉

↓

表象(功徳)【起点】

↓

概念(功徳)【第一次過程】〈概念〉

↓

表象(光的性質)【第二次過程】

↓

概念の二重化【第二次過程】

↓

概念(光)【第三次過程】〈概念/聴覚映像〉

↓

音声(ヒカリ)【第四次過程】〈表現〉

この「第二次過程」は、認識における言語規範の媒介過程をあらわしています(20)。この「第二次過程」において最終的な概念の推敲が行われ、その結果をうけて、「第三次過程」において概念に社会的な性格が付与され、同時に概念の感性的な形式が決定されます。三浦の伝達過程論の特徴は、言語規範における「概念の二重化」の過程が想定されているところにあるといえます。

図式を用いた事例の説明――時枝意味論と三浦意味論

それでは、時枝意味論と三浦意味論を使っていくつかの表現・理解事例を説明してみて、両者の比較をおこなってみようと思います。

①先日、テレビをつけたら、ドリフのコントをやっていました。場面は刑務所のなかの面会室。志村けん扮する囚人が加藤茶扮する息子に対して、次回来るときに、「火薬」と「マッチ」と「導火線」を持ってくるように伝えます。どうやら志村けん(囚人)は、刑務所を爆破して脱獄するつもりのようです。ところが加藤茶(息子)はその次に来たときに、なんと「座薬」と「(漫画本の)『タッチ』」と「草加せんべい」を持ってきてしまい、志村けんは憤慨する、というコントでした。加藤茶は「火薬→座薬」「マッチ→タッチ」「導火線→草加せんべい」と聞き違えてしまったというわけです(21)。

時枝意味論でこのコントの加藤茶による言語の理解過程を解釈すると、「第三次過程」である「音声」の聞きまちがいが誤った「聴覚映像」→誤った「概念」→誤った「具体的事物」へと発展してしまったということができます。三浦意味論で解釈すると、「第四次過程」のやはり「音声」の聞きまちがいから、誤った「概念/聴覚映像」→誤った「概念」→誤った「具体的事物」へと発展して行ったケースといえるでしょう。この場合は、三浦意味論の解釈も時枝意味論の解釈もあまり違いはないといえるでしょう。

②次は、かつて『言語過程説の研究』でも少しふれた次の様な例です。

私の長女(当時小学四年生)が、友人のことを批評して「あの子はオッチョコチョイだ」といふのを聞いたので、「オッチョコチョイ」といふ語をどういふ意味に使つてゐるのかと思つて、それとなく尋ねてみると、どうも「乱暴者」を意味してゐるやうに受取られた。私は、「オッチョコチョイ」の意味を説明しようかとも思つたが、到底、私の手には負へないと思つたし、いづれは、自分自身で修正して行くことであらうと思つて、そのまゝにしてしまつた。

この例は、時枝の「対象の展開」論では、「第一次過程」の「概念」はちゃんと把握したけれども、「第二次過程」の「聴覚映像」をまちがえたと分析されることになると思います。『原論』の「国語美論」の簡略化された伝達過程論では、「b」の「概念的把握」の段階でまちがいが生じたと分析されるでしょう。三浦理論では、「第二次過程」の言語規範の媒介過程でまちがいが生じてしまったと理解されることになると思います。時枝の『原論』の理論による、「概念的把握」の段階で生じたまちがいについてはくわしく分析することは不可能ですが、三浦理論によると、言語規範の段階で「概念の二重化」に失敗した、すなわち話し手が「乱暴者」と表現されるべき概念を認識したことはたしかであるが、話し手は自らは正しいと思いつつ、現実的にはまちがったレッテル、すなわちまちがった「概念/聴覚映像」を使用して、表現を遂行してしまったのである、と具体的に説明することが可能です。かつて時枝がもっとも重視した「実践的解釈作業」に役立つ伝達過程論および意味論を、三浦つとむは提供してくれているといえるでしょう(時枝の「対象の展開」論のほうは、三浦の「概念の二重化」理論に近似した優れた意味論を提供していたといえると思います)。以下に、かつて私が提示した表現過程における「概念の二重化」を図式化したものをふたたび挙げておこうと思います。

③番外編。先日、どうしても京急本線の「梅屋敷駅」の「梅屋敷(うめやしき)」という駅名が思い出せなくなったので、頭の中で数分のあいだ、「概念/聴覚映像」、すなわち言語規範の概念をいくつも思いうかべては正解を探す、という作業をおこなってみました。私は記憶力を鍛えるためにたまにこういった作業を意識的におこなうのですが、この作業を私は「概念をころがす」と自称しています(22)。転がされる「概念」は、独自の概念ではなく、規範の「概念/聴覚映像」のほうです。結局このときは、「うめ」→「うめ○しき」→「うめにしき」→「うめやしき」という過程をへて出てきました。また、先日は銀座の「並木通り」が出てこなくなったので、これも数分「概念をころがして」みて、ほどなくして「並木通り」が出てきました。ただ、無意識にいきなり出てきたのではなく、「たしか華やかな感じの名称だったよなあ」と、その通りにまつわるイメージが先行して感じられて、それからしばらくして一気に名称が頭の中に出てきた感じでした。やはり五感と言語規範とは意識において結びついているのだなと改めて思いました。

――三浦つとむは、「概念の二重化」の構造について、次のように述べています。

…わたしたちは、ある対象を概念として認識しながらも、表現のための社会的な約束を知らなかったり、忘れたりすることがある。このときは、その対象を自分自身と一定の関係をもって存在するというありかたからとらえなおして、「あれなあに?」「これは誰ですか?」などと質問する。そのものズバリの概念でとらえはしたが、それを言語として表現できなかったからこそ、この質問がでてきたのである。

ここで三浦のいう「そのものズバリの概念」は、さきほど示した三浦つとむの「概念の移行」図式の「第一次過程」の概念のことです。話し手が認識した独自の概念です。私は、「うめやしき」駅を社会のなかに置かれた京急線のひとつの駅名として「そのものズバリの概念」でとらえはしたのですが、その名称の感性的な形式すなわち「概念/聴覚映像」が出てこなくて、「概念をころがす」作業をしていたのですが、そのあいだじゅうも、頭の片隅に自分がとらえた「そのものズバリの概念」を保持しているという意識は持っています(それは透明な存在です)。私は、あたかも試着室で衣服を選ぶように、頭の中で、いろいろなレッテル、すなわちいろいろな「概念/聴覚映像」を引っ張り出してきて、「そのものズバリの概念」に合致するものを、ああでもないこうでもないと選ぶ作業をしていたといえるでしょう。そしてついに頭の中に「うめやしき」という「概念/聴覚映像」が出てきたときには、「ビンゴ!」と快哉を叫んだのでした。

第3節 時枝の意味論における現象学の影響について

「意味作用」論はいかにしてつくらたか?

すでに紹介してきたように、時枝は1937年の論文「心的過程としての言語本質観」において意味論上の文脈で自ら述べていた「対象の展開」論を撤回して、1941年の『原論』においては、主体による「意味作用」論を展開するようになっていました。私はかつて「時枝誠記における『対象の展開』論 2」において、次のように述べていました。

また、「心的過程としての言語本質観」における最後のまとめの言葉、《言語を表現自体であると考へる時、対象への志向関係に於いて、対象の把握に段階を生じ、意味の把握は、この展開過程を逆に再建するところに可能である》(太字は川島)は、『原論』では全文削除され、代わりに、日本の過去の語源研究に言及しつつ、「意味」を「事物に対する主体的な把握の仕方と考へる」論述が長文で展開されます。

こうした時枝における意味論上の甚だしい変質の原因は、すでに述べたように「表象」や「概念」に意味を付与すると「概念の移行」に関することなど旧来の難問に対応することができなくなってしまうことと、三浦表現論的発想がなかったことだと私は考えていますが、自らが「意味作用」論を実際に構築するに当たってもっとも影響を受けたものは何かといえば、やはり山内得立著の『現象学叙説』の内容だったのではないかと私は考えています。

時枝は1938年9月8日に脱稿した論文「敬語法及び敬辞法の研究」において、次のように述べています。

……事物が観念として或は表象として与へられた時には、それは全く無規定のものである。これらの事物が表現の素材として概念的に把握されるときに、ここに夫々意味が付与される。語が意味を持つとは、語が表象を表現するが為ではなくして、表現的素材が意味的志向作用によつて規定されるが故に云ひ得ることである。概念とは客体的に見れば語の内容の様に考へられるが実は主観の規定に他ならない。故に客観的には同一物と考へられるものでも、意味的志向作用換言すれば概念規定の異るに従つて異つた語として表現されるのは当然である。一の天変地異でも、甲はこれを禍として把握し、乙はこれを福と概念するかも分らない。又天変地異と概念することそれ自身、これを自然現象と概念することとは、同一事象に対する意味的志向作用の相違と見るべきである。

ここで時枝は、表現主体が表象や概念などを概念規定するところの、ある種の意味的な把握をする作用のことを「意味的志向作用」と表現しています。この「意味的志向作用」という概念は、上記論文から1年3カ月後に脱稿された「言語の存在条件」において、次のように表現されるようになります。

……所謂意味といふことは、主体が言語表現に於いて素材を把握する把握の仕方と考へるのが意味の正しい概念であると思ふのである。(中略)……意味をこの様に考へる時、意味は言語に於ける真に内部的なものであり、言語は実にこの意味作用を表現してゐることとなるのである。言語は素材をそのままの姿に於いてでなく、素材に対する意味作用を表現してゐるのである。素材はこの様な意味作用によつて把握される客体といふことが出来るのである。

ここで時枝は素材を把握する仕方のことを「意味作用」と呼んでいます。このようにみてくると、時枝の『原論』において確立された有名な「意味作用」という概念は、1938年の論文の「意味的志向作用」という概念をへて成立したものではないかと思われてきます。「志向作用」(noesis)という概念は、いうまでもなく山内得立著『現象学叙説』で頻繁に使われていた概念なので、時枝の「意味作用」論は少なからずそれにその影響を受けたものだったのではないかと私は考えています。この考えかたの導入によって時枝は、「表象」や「概念」など実体的なものに意味を見出すことから避けることができるというメリットと、「概念の移行」に関する難題にも対応することができるというメリットを享受することができたというわけです。

【私の考える時枝誠記の「意味作用」概念成立の過程】

「志向作用」(noesis)(「志向的体験の作用的側面を意味する」『現象学叙説』328頁)

↓

「意味的志向作用」(「敬語法及び敬辞法の研究」)

↓

「意味作用」(「言語の存在条件」)

――こうして時枝が独自の「意味作用」論を構築していったことの背景に、「意味=実体」論に陥らないための論理的強制があったことや、時枝が三浦的認識論の前提を持ち合わせていなかったことなどがあるということについては、本章第1節ですでに述べたとおりです。

フッサールの「意味 = 宿無し」論

時枝は、1940年12月2日に脱稿した論文「言語の存在条件」(23)において、「事物」「表象」「概念」を言語の外に置くことを宣言し、ではそのかわりに言語としては何が残るか、と問題提起して次のように述べています。

……列車の例によつてこれを考へて見るに、乗客は、列車の構成的要素でなく、列車の存在条件であることは既に述べた。しかしながら、列車が乗客を収容する設備は、列車の本質的機能の現れとして、列車の構成要素と考へなくてはならない。この場合乗客の座席といふものは、列車が乗客を収容する機能と見なければならないのである。言語に於いて、事物表象概念は、言語の内部に属するものではないが、事物を認識する主体的な作用或は概念し表象する主体的作用は、言語の表現過程の第一階梯と考へなくてはならない。所謂意味といふことは、主体が言語表現に於いて素材を把握する把握の仕方と考へるのが意味の正しい概念であると思ふのである。勿論意味する作用には、意味される概念や表象があり、一般に意味といふ時、かく概念されたもの、表象されたものを考へてゐる。しかしこの考方は以上の様に訂正されねばならないのである。列車に於ける座席は必ず乗客を予想する。それは列車によつて把握されたものではあるが、列車の把握作用そのものではない。座席は列車の乗客を把握する仕方の具体的表現である。言語の意味を考へる時、列車に於ける乗客をでなく、座席を考へなくてはならない。意味をこの様に考へる時、意味は言語に於ける真に内部的なものであり、言語は実にこの意味作用を表現してゐることとなるのである。言語は素材をそのままの姿に於いてでなく、素材に対する意味作用を表現してゐるのである。素材はこの様な意味作用によつて把握される客体といふことが出来るのである。

時枝は、このように言語において真に内部的なものとして重要なものは、表現主体が素材を把握するその把握の仕方すなわち「意味作用」であると宣言します。けれども、列車が乗客を運ぶことと、言語の表現過程や理解過程において「表象」や「概念」が運用されることを同列に語ることははたして妥当なことといえるのでしょうか。列車が運ぶ乗客は物質的存在ですが、表現過程や理解過程に運用され関係してくる「表象」や「概念」は、観念的存在です。これらは時枝が言語として規定している「心的過程」に実際に関与しているといえなくもありません。このように、時枝が素材や言語の内容的なものを言語の外のものとして規定していることは、さきほど紹介した言語=水道管説と同様に、時枝意味論として有名であり、かなり独特の考えかただと思いますが、ここでは、そうした時枝意味論や言語=水道管説の考えかたはどこからくるのか、という疑問についての一つの仮説として、山内得立の『現象学叙説』の次の言葉を引用しておこうと思います。

……意味について我の理解する心的作用は他のそれとは異なつてゐるかもしれない。否我々は厳密にいつて他人の心的生活を十全に体験することは不可能であるであらう。しかしそれにも拘らず我が他人を了解し、他人が我を知得するのは意味が我と他人との心的過程又は理解作用からは独立なるそれ自らの存在を有するからであるに外ならない。

(中略)

……意味と対象とは必しも同じものではない。対象は意味によつて意味せらるるところのものであつても、意味そのものとは同一でない。意味は対象を指示するものであるが故にそれは却て対象の領域に属してゐない。それはむしろ作用が内容を通じて対象を指示することを可能ならしむるところのものであり、意識の意味作用を成立せしむるところのものであるが故に意味の意味するものが対象であつても、意味はそれ故に対象と同一であるとはいへない。対象は多く存在するものであるが意味はそれと同じく存在するものではない。意味は意識に於て捕へらるゝものであるが、しかしそれ故にそれは意識と同一であると考へ得られない。意味の世界はいはゞ無宿(Heimatlos)である。それがそこにあるといふのは所謂存在することではない。存在するものは一方に対象の世界であるか他方に意識作用の領域かの孰れかであつてその外にはない。意味は此等の孰れにも無籍であるからしてその故に此等の二つを結合してそこに意味的関係を構成し得るのである。

それ故に意味は言語に於て現はるゝものであるが、一方に之を理解する人々の心理的過程とも異なり、他方にそれによつて意味せらるゝところの対象とも同一でない。存在が此の二物に於て、そしてその外に於てゞはなく理解せらるゝとき、意味は一般に存在にあらざるもの、少くとも存在とは異つたものであるといふことによつて意味の意味たる本質が明かにせらるゝのである。併し現実に存在しないものは直に無ではない。意味は所謂存在ではないが尚一種のあるものたるを失はない。言語の意味は屢々動揺する。意味の内容は時として頗る多義であり、それが多義的であるのは偶々その曖昧性にまで導く。併し意味の動揺は意味そのものゝ多義性にあるのではなく、意味するものゝ又は之を理解する仕方に多様性に由来するのである。「赤」によつて或人は薔薇を、他の人は夕陽を表象するであらう。赤きものの意味は併しながら此等の表象の種々なる仕方を超えて常に同一でなければならぬ。

ここで述べられている、「意味」は「心的過程」や「理解過程」から独立して存在するという考えかたは、言語の表現過程や理解過程そのものに「意味」はないという時枝の考えかたに対し、何がしかの影響を与えた可能性があるとは思います。また、後半部分に記述されている、「意味」の多様性は表現の仕方や理解の仕方の多様性による、という考えかたも、時枝の「意味作用」論によく似た考えかたといえるのではないでしょうか。上記のような、フッサールの「意味=宿無し論」は、「言語そのものに意味はない」という時枝の考えかた、すなわち「言語は中身のない水道管のようなものである」という説へとつながっているのではないか、とまだ推察ではありますが、その可能性もあるのではないかと考えております。

(2023/5/20 脱稿)

(続く)

~~~

[注]

(1)川島正平「時枝誠記における『対象の展開』論 (1)~(10)」(「川島正平のブログ」より。2020/8/19~2020/10/17)

(2)時枝誠記『国語学原論』406頁。文庫版『原論(下)』112頁。

(3)時枝誠記『国語学原論』420頁。文庫版『原論(下)』127頁。

(4)時枝誠記『国語学原論』53頁。文庫版『原論(上)』70頁。

(5)小林英夫『文法の原理』4~6頁。【『国語科学講座 第6』〔明治書院、1934年〕所収】

(6)川島正平『言語過程説の研究』【リーベル出版、1999年】69~73頁。

(7)時枝誠記『国語学原論』第二篇第四章意味論

(8)時枝は、「国語学の体系についての卑見」(『コトバ』1933年12月)という論文のなかで、次のように述べています。

……国語研究の私の方法は、国語に現はれた諸現象を大小となく拾ひ集めて、それを表現理解の働と云ふ言語の本質観を枢軸に置いて、考へて見ようといふのが、私の今持ち合はせて居る国語研究のプランであります。(中略)私が言語を経験し得るのは、私一個の日常生活に於ける表現理解の精神的活動それ以外にはないと思ひます。私は此の第一経験を先づ大切に持つて居なければならないと思ひます。そこが国語研究の出発点だと思ひます。

(9)『言語過程説の研究』96~106頁。

(10)時枝誠記『国語学原論』53頁。文庫版『原論(上)』70頁。

(11)時枝誠記『国語学原論』91頁。文庫版『原論(上)』111頁。

(12)時枝誠記『国語学原論』235~236頁。文庫版『原論(上)』264頁。

(13)時枝誠記『国語学原論』517頁。文庫版『原論(下)』233頁。

(14)時枝誠記『国語学原論』520頁。文庫版『原論(下)』237~238頁。

(15)第35回第一生命サラリーマン川柳コンクール第1位。作者「山のパン屋」さん。

(16)時枝誠記『国語学原論』521頁。文庫版『原論(下)』238頁。

(17)三浦つとむ『日本語はどういう言語か』【講談社学術文庫版、

1976年】39~42頁。

(18)時枝誠記『国語学原論』411頁。文庫版『原論(下)』118頁。

(19)時枝誠記『国語学原論』412頁。文庫版『原論(下)』118頁。

(20)三浦つとむのいう「言語規範」とは、観念的に対象化された意志の一形態をさしており、頭の中に存在する、かくかくしかじかの概念にはかくかくしかじかの形式を割り当てるということに関する一種の法律のようなものです。実際の伝達過程においては、概念や表象の直線的な過程ではなく、それらの往復運動的過程であることが多いものと思われます。

(21)「ドリフ大爆笑特別総集編 #184 」【1987.12.29】。

(22)三浦つとむは、私が「概念をころがす」と呼んでいるような現象について、次のように述べています。

……言語表現が成立すると、人間は音声や文字のかたちを記憶して、これに対応する概念と頭の中で結びつけることになる。概念に特定の感性的な目じるしがあたえられる。その結果、多種多様の概念にそれぞれ感性的に異った目じるしがつき、これらを区別して頭の中で操作することができ、思考能力が育っていく。言語表現の発展が人間の思考能力の形成へ反作用するのである。俗に「言語による思考」とか「かんがえことば」とかよばれ、言語それ自体で思考するとか、頭の中に言語それ自体があるとか説明されているが、これは感性的な目じるしのついた概念を操作することにすぎない。言語と関係はあるが、この概念そのものを言語とよぶのは正しくない。

ここに私たちは、いわゆる「思考言語」とよばれるものの正体を見ることができます。

(23)時枝誠記「言語の存在条件――主体、場面、素材――」(『文学』1941年1月)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?