【感想文】ハニーカカオドリンクとマヤ文明(東京国立博物館)

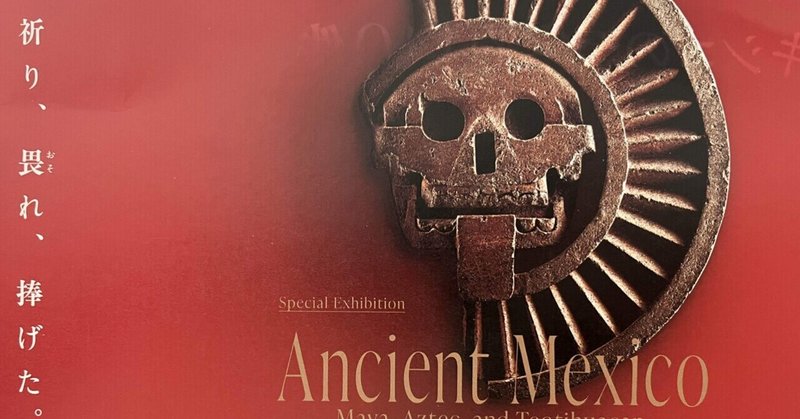

東京国立博物館〈平成館〉にて開催中の特別展『古代メキシコ マヤ、アステカ、テオティワカン』に行ってきました。

感想を残す過程で、多少得た知識ものせますが、専門家では無いので正確性に欠けます。悪しからず。

▽

マヤ、アステカ、テオティワカンとのサブタイトルですが、どうも歴史的な成立の順序で言えば、マヤ、テオティワカン、アステカ、となりそうです。そもそも、マヤ文明とアステカ文明が同じ国の違う地域で興っていたこともよく分かっておらず、「じゃあマチュピチュってどれ?」となる始末。マチュピチュはインカ帝国の史跡なので、ペルーですね。

そんな事前知識の全くない私でしたが、古代メキシコが持つ神秘性に、すっかり虜になってしまいました。

展示方法のセンスの良さ

博物館と言えば、壁にそって展示物が並び、キャプションがあって、なんとなく順路を探りながら一つ一つ見ていくうちに、果たして展示物を見に来ているのかキャプションを見に来ているのか……と迷うのが常と思っていたのですが、今回のメキシコ展は、空間の使い方のセンスが良すぎて、最後まで見失うことなく、古代メキシコを感じることが出来ました。

展示物は壁に沿ってならんでいるので、ここはよくある博物館の展示と変わりませんが、その背景に、巨大な写真が掲示してあります。埋蔵物が見つかった、現地の写真です。

小さな土器や土偶ばかりが並んでいると、次第に視野が狭くなっていきます。小さいものの、小さな彫り込みばかりを見ていた時、突然、ダイナミックなピラミッドが現れます。この時の荘厳さと言ったら。

決して古代メキシコ文明は小さなものでも、器用さだけがウリなわけでも無い。あくまで私が見てきたものは「パーツ」であって、文明は大きく、広大な土地の中で育まれてきた紛れもない歴史なんだ、と否が応でも気付かされます。

なかでも、『赤の女王』の展示には息を飲みました。ここは東京ではなく、メキシコ……いや、古代メキシコなのではないか。私は観光ではなく、『赤の女王』を弔うためにここまでやってきたに違いないとさえ思えるほど、厳かで、静かな空間。全ての展示物が写真OKなのですが、ここではシャッターを押しませんでした。どうにも、不敬なような気がして、そっと見させて頂いた後は、頭を下げてその場を後にしました。

また、要所要所で、発掘の様子や、メキシコの現地を映した映像を見ることが出来ます。展示物の理解が深まると共に、流れてくる壮大な音楽が、より、展示物への畏怖を呼び起こしてくれました。

カカオのルーツ

今回の展示で1番記憶に残ったのは、マヤ文明に生きる人々はカカオを飲んでいた、という点です。

もちろん、チョコレートの成り立ちとして、カカオが古代文明において飲まれていたことは知っていましたが、例えば「実はチョコレートが誕生する前においても、カカオは嗜好品として昔の人に飲まれていました」というような一文を読んだことがある程度。一体どんな人が、どうして飲んでいたのか、想像したこともありませんでした。

この展覧会では、カカオを飲んだとされる際の器が2つ、出てきます。今で言うとタンブラーほどのサイズ感のものもあり、そこに泡立てたカカオを注いで飲んでいたというのです。へぇ。しかし、当時はチョコレートが発明される前なので、カカオはとても苦い飲み物であったようです。苦い飲み物を、どうして嗜好品とするのか、正直よく分かりませんでした。ところが、どうやら調べてみると、ハチミツなどを入れて飲んでいたこともあるようです。ハチミツにカカオ!ここで一気に、古代マヤ文明の人々が距離を縮めてきました。ハチミツのラテ、美味しいですもんね。苦味の中にあま〜いハチミツを入れて飲んだら、きっと美味しいでしょうね。カカオをなんとしてでも美味しくしたい根性を感じます。

しかも、なんとカカオは土偶にもなっているんです。大好きなものを形にすることは、オタク心が共鳴します。きっともっと高尚な理由だとは思いますが、好きすぎて土偶にしようとした人もいる気がするんですよね……。

カカオポリフェノールを求め、カカオ含有量の高いチョコレートを買い求める令和の日本と、改めてひとつの結び付きが感じられました。マヤ文明の人達が、苦いからと言ってカカオを見捨てずにいてくれて本当に良かったと思います。

最後に

山の頂きが重なるように作られたピラミッドからは、アニミズムの精神を感じました。木でできた人間の知性を嘆き水で流すのは、どことなくノアの方舟を想起させます。

全く違う文明のようで、私たち人間はこの地球が起こす様々な自然現象にあらゆる敬意を持ち、時には畏れ、そして利用してきました。

古代メキシコの特徴として、人身供犠が挙げられます。ピラミッドの建築や農耕の祭りごとに際し、捕虜を含む多くの人間がその身を捧げました。その数は数百人とも。

彼らはその身を捧げるとき、一体どんな思いでいたのでしょう。光栄と、恐怖とでは、どちらが上回ったのでしょうか。

人間の常識は、社会が変われば同じように変わっていきます。人身供犠は、現代の日本ではただの殺人です。しかし、彼らにとっては確かに意味があった。恐怖で敬遠せずに、たしかに「あった」ことを忘れずにいたいと思いました。

最後にお気に入りの石版を。

めちゃくちゃ美脚じゃないですか?

脚だけでなく顔や手も妙に写実的で、作者に才能があったのか、それとも時代的な影響か分かりませんが、どことなくアール・ヌーヴォーというか、ミュシャ感があってお気に入りの石版です。

この石版に描かれた人は何をしているのか、ぜひ見に行ってみてください。

〈展覧会概要〉

特別展「古代メキシコ-マヤ、アステカ、テオティワカン」

会期 2023年6月16日~9月3日

場所 東京国立博物館 平成館

HP https://mexico2023.exhibit.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?