テクノロジーとビジネスの融合

硬いエントリになるが、テクノロジーとビジネスの融合について

テクノロジーとビジネスの融合は会社経営で永遠のテーマだ。東大系のベンチャー界隈でもよくこうした話を聞く。「JDSCでは、どうやって仲良くしてるの?」などと先日も聞かれた。

クライアントからは「JDSCさんは、AIバカではない」「技術を使って問題を解決してくれる」という高い評価を頂いている。数多のAIベンチャーが売り込みをかけられ、目のこえた大企業のシニア層から、こうした高い評価を受けているチームを誇りに思う。

昨日もある東大発ベンチャーに在籍するエンジニアから、採用の最終面接で同じようなことを聞かれた。やはりテクノロジーとビジネスの融合には関心が高いのだろう。

自分が発注者側に居たときには、外側から見て、AIベンチャーのテクノロジーとビジネスの乖離を問題視していた。エッジの尖ったAIベンチャーから面談を申し込まれると、楽しみでもあるけれども、大体ロクな提案が来なかった。自分たちの技術を売り込むことに熱心で、こちらの経営課題や、こちらの会社が最終顧客にどう貢献しようとしているのか、無頓着だった印象があった。「あの人達がもう少し賢ければ、この技術の凄さが分かるのに」という声すら聞いたことがあり、盛大に突っ込みたくなったものだ。

当然ながら発注者としては自社の課題を解決してもらうために発注する。その技術を広めるために協力しても良いけど、手段と目的は逆にはならない。大学発のベンチャーはよく曲芸やサーカスのようだと揶揄されていた。難しいことを見事にやってのけるが、見て楽しむ以上の課題解決をしないという批判だ。

発注者としては当然分かっていたので、頭ではわかっていたし、二の轍は踏むまいと思ったいが。が、いざ自分が経営する側になって、会社の規模が大きくなると、これは必ずしも簡単なことではなかった。大企業の中で、両方を融合するのは価値があることだし、これをしっかりと実現してる会社は尊敬する。

本質的には文化の違い

なぜこれが難しいのか。自分の体験から語ってみる。経営する側に立つと、「テクノロジー側のメンバー」と「ビジネス側のメンバー」の斥力を感じることがある。創業当初は全くそんなことはなかったが、 組織を作り、グループができるとそれぞれのグループが独自の動きを始めるのが面白い。

テクノロジー側のメンバーとビジネス側のメンバーが、違った振る舞いをする例を見るようになった。なぜ離れてしまうのかと考える。思うに、

・その人がどうやって育ってきたか

・普段どのように過ごすか

・何を前提とするか

・何を良しと信じるか

・どういう言葉で話すか

・どう振る舞うか

要は文化が違うわけだ。

P&Gに居たときにも、文化が違うことで衝突があることは普通だった。ラテン系の人は遅刻が当たり前だと思うし、特に悪気はない。そんなせかせかしても、何も変わらないじゃん?と。だけどもゲルマン系の人は、自分のmtgに遅刻してきてあっけらかんとしているのは、きっと「この人は自分を大事に思っていないはずだ」と解釈して怒ったりする。

McKinseyでヨーロッパにトレーニングに行ったときにも、世界中からメンバーが集まっていたが、日本人は発言しないよね → ということは意見がないはずだ。と誤解されていた。

国による文化差と、職業背景の文化差は、違うものではあるが本質的に同じに思う。別エントリで、JDSCがどうやってエンジニア中心のテクノロジーメンバーと、exコンサル・商社・リクルートなどのビジネスメンバーでうまく協力できているのか話してみたい。

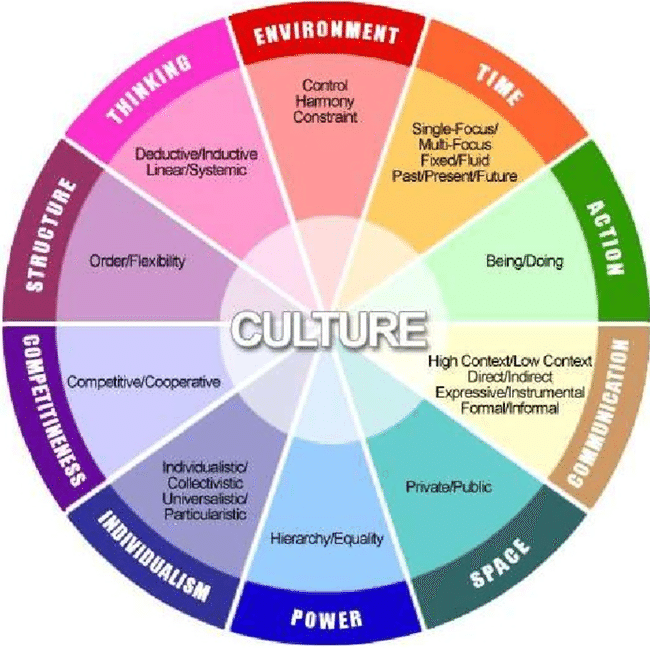

カルチャーオリエンテーションについて興味がある人はこちら

https://www.slideshare.net/briandbutler/global-entrepreneurship-class-part-6-cultureの19ページが参考になる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?