展示刀⑤~⑦行光、綾小路、金田國真

7/28~8/2(7/30は休)、小田急百貨店新宿にて刀展示ケースの展示会を行います。

それに際して展示ケースに展示する刀を紹介しています。

是非展示会と合わせて記事を楽しんで頂ければ嬉しいです。

5~7振目は前回伊勢丹でも展示した刀ですので、まとめて紹介します。

綾小路、相州行光、現代刀匠の金田國真さんの太刀、短刀です!

①綾小路(無銘)

綾小路は1260年頃にいたとされる刀工群で、代表刀工は定利と定吉が挙げられます。この太刀は定利と結ばれる作風と探山先生の鞘書きがあります。

区送りが3cmほどされていますが、雉子股茎が残っていて腰反りの優美な姿が見て取れます。

全体的に小乱れの刃文で、その中に小丁子や小互の目の刃文に足がよく入り、匂い口は柔らかく湯走りや金筋、飛焼きなど変化に富んだ刃をしています。

地鉄は古伯耆物にも似ていて刃は眠い箇所が所々あり全体的に古雅な雰囲気が感じられ板目に大板目を交えて流れごころ、全体的に白っぽさを感じ、沸映りが立っています。

②相州行光(無銘)

行光は相州伝を完成させた正宗の兄弟子(もしくは父)とも言われています。相州伝の始まりは、1192 年に源頼朝が鎌倉幕府を開いてから、粟田口国綱や備前国宗などを鎌倉に呼びよせ作刀させたのが始まりとされています。

その後、新藤五国光が現れ相州伝の事実上の祖となりましたが、行光は国光の門人であったことから作風も良く似ています。

特に国光は粟田口派の系統であった事からもとても綺麗な地鉄をしていますが、その良さは行光にも伝わっています。

この短刀の刃文は小のたれで金筋や砂流しがかかり、小沸が微塵についています。地鉄は潤んでいて板目や杢を交じえた地景をしています。

③金田七郎國真(現代刀)

金田國真さんは河内國平さんの7番目のお弟子さんで、備前伝を得意とされている1989年生まれの現代刀匠さんです。

奈良県で活動されており、独立後初めてのコンクールで特賞3席の薫山賞を受賞。

その後も優秀賞や努力賞を取り続けている刀工さんです。

この太刀は鎌倉中期あたりを思わせる踏ん張りのつく堂々とした腰反り姿をしています。

注文打ちなので、どういう銘を入れてほしいかも相談に乗って下さいます。

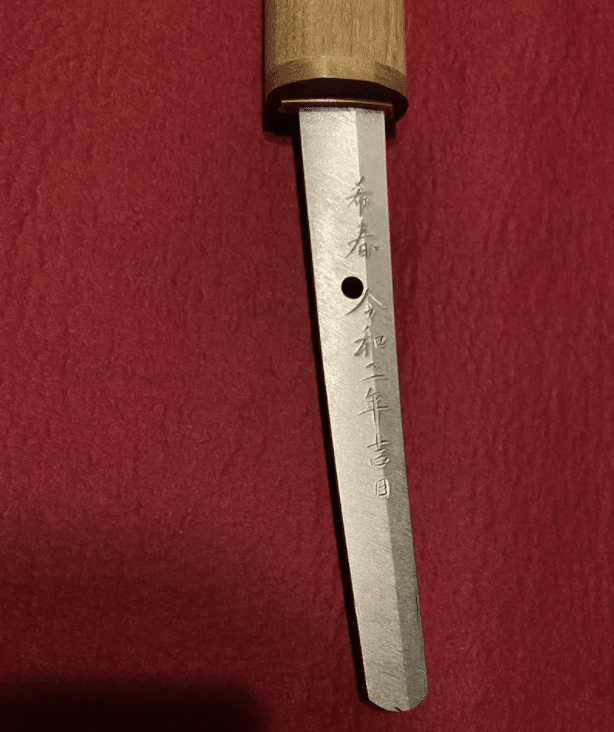

「希春」と書かれた部分には、國真さんの場合は、希望の「号」を入れるか、月の別称(初桜や花月など)を入れているとの事です。

「希春」は3月の別名ですが、希望(夢)を持って春を迎え(目標を達成し)ようとする意気込み的なものも感じ、当時の自分の心境と似たようなものを感じたので、将来的にこの気持ちを忘れない為にもこの字を入れたく決めました。

刃文は丁子、乱れ映り(赤線部)も立ち地鉄はつみ精美な地鉄をしています。

初めて見た時は石堂派のような印象を個人的に受けました。

区から帽子まで荒沸などなく、小沸が破綻なく綺麗に均一に付いています。

躍動感のある刃文が特に気に入っています。

④終わりに

小田急新宿で展示する刀、短刀はこれらを予定しており期間中毎日入れ替えを行う予定です。

いつどんな刀を飾るかについては明日7/25の記事にまとめようと思います。

刀屋さんに足を運ぶのはハードルが高いと感じている方も多いかもしれません。

刀展示ケースの展示会は基本私しかいないので、初めての人も気兼ねなく来てもらえると嬉しいです。

刀の美しさとか迫力を5~10㎝位の間近で体験してみて下さい^^

お待ちしております~!

展示会についてはコチラ↓

他の展示刀については以下↓

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?