愛刀調査③ 埋忠刀譜にそれらしきものが…

愛刀の無銘行光の伝来調査も今回で第3弾になりました。

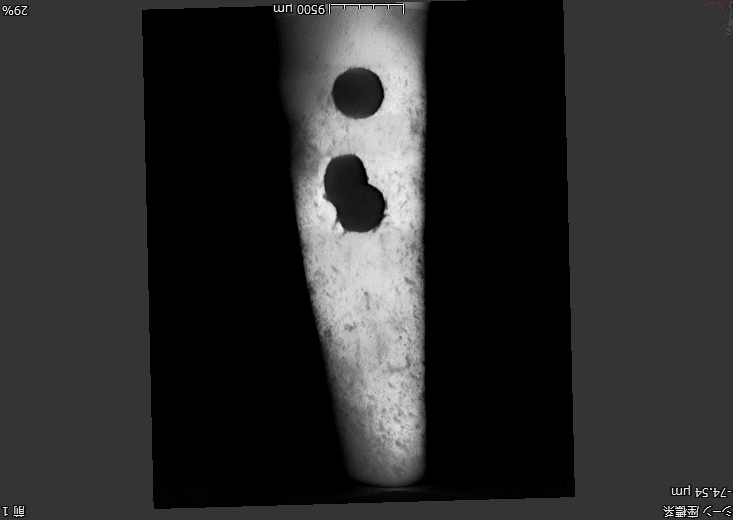

第1弾は茎に何か書いてあるという所からX線撮影を行い、底銘と所持銘のようなものを発見。

第2弾は茎が刀身に比べて短いという形状や、行光銘の上に微かに残る筆跡のようなものが「源左衛門尉」と書かれていたのではないかと仮説を立て、もし信国だったら、という線で伝来を調査してみました。

あれから月日が流れ、やはり信国である可能性は薄いというのが現状の感覚です。

やはり信国程刀身の反りもありませんし、地鉄や刃文(沸の大きさなど)の雰囲気が信国のそれとはあまりに異なります。

但し長い歴史上どこかのタイミングでは信国として見られていた可能性もゼロではないのかなという気もしています。

そして今回第3弾。

埋忠刀譜にそれらしきものが見つかったので報告です。

①埋忠刀譜にそれらしきものが…

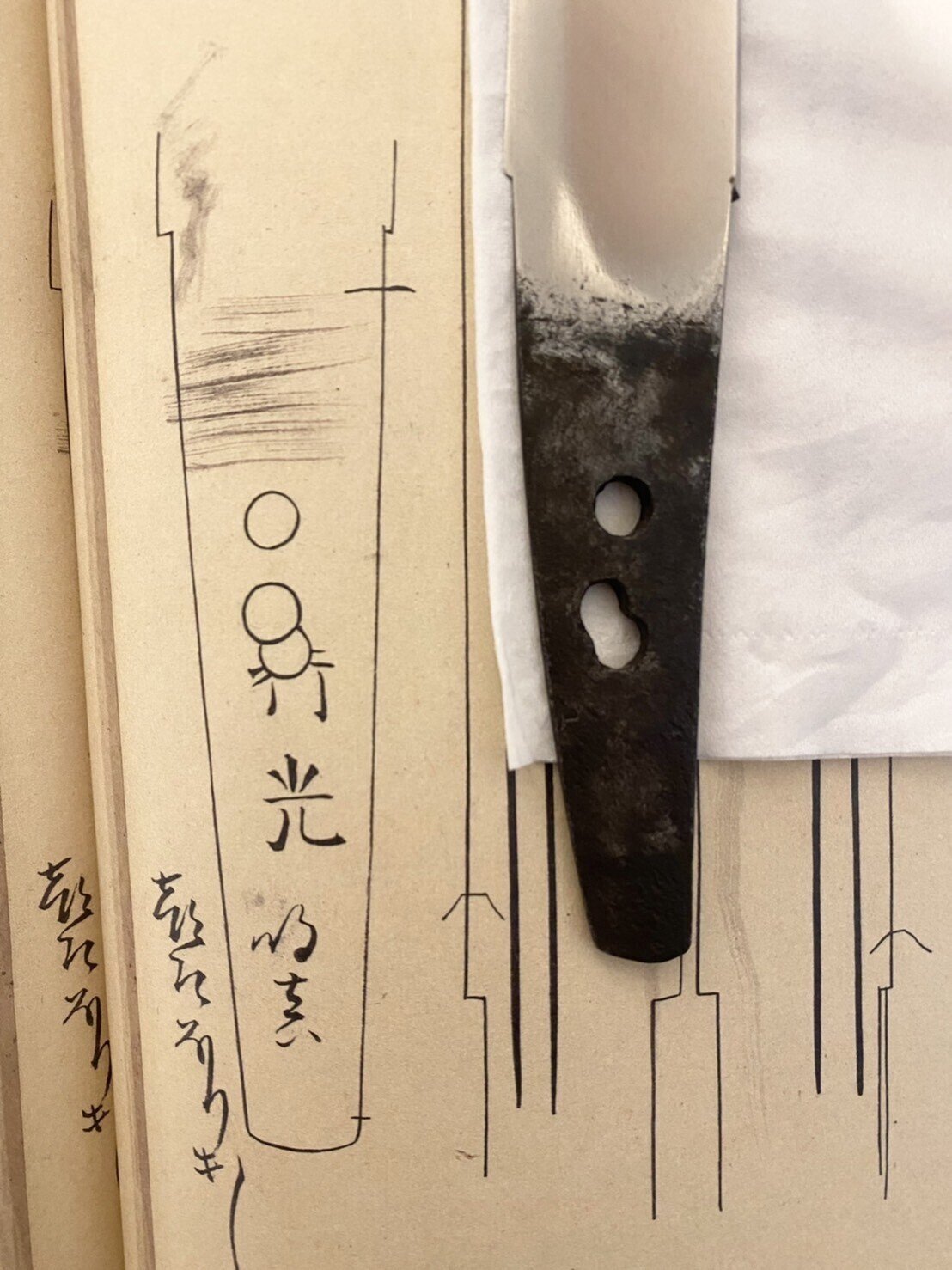

↑第1弾で撮影した茎のX線画像。

↓重ねると…

但し若干違うのはひょうたん形の目釘孔の上部がイラストより少し小さい事、区位置が違う事、茎長さが違う事が挙げられます。

仮に区を少し上げていて、茎の先を切断していたとすれば可能性としてはだいぶ高くなりそう。

仮に明真と書かれた部分が気にくわないとして後世に茎を切断する事にした場合、なぜ明真と書かれていた部分を丸ごと切らなかったのか?という疑問が湧くのですが、これについては差し裏に書かれた所持銘を残す為ではないかと推測。(明真が朱銘だった場合落とせば良いだけですが)

差し裏には「佐々木八郎所持」と書かれていると推察していますが、「持」の字がかなり窮屈でギリギリ残そうとした印象も受けます。

目釘孔のサイズ違いについてですが、埋忠刀譜は押形ではなくイラストという事もあり若干の誤差はあるらしい様子。

楽観的観測であるかもしれませんが、これらをそういうものだと許容できるのであれば同じものという可能性は高くなる。

(因みに棟の形状は同じ。鑢目は差表側が銘消しで荒らされ後で鑢目が追加されているので、元の状態は不明)

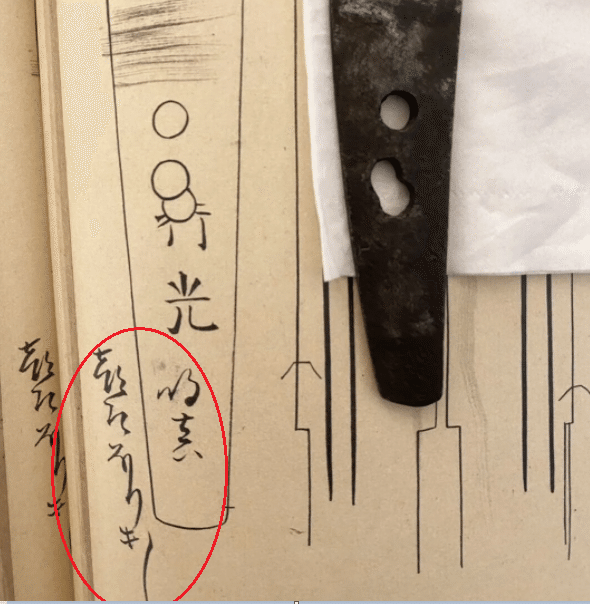

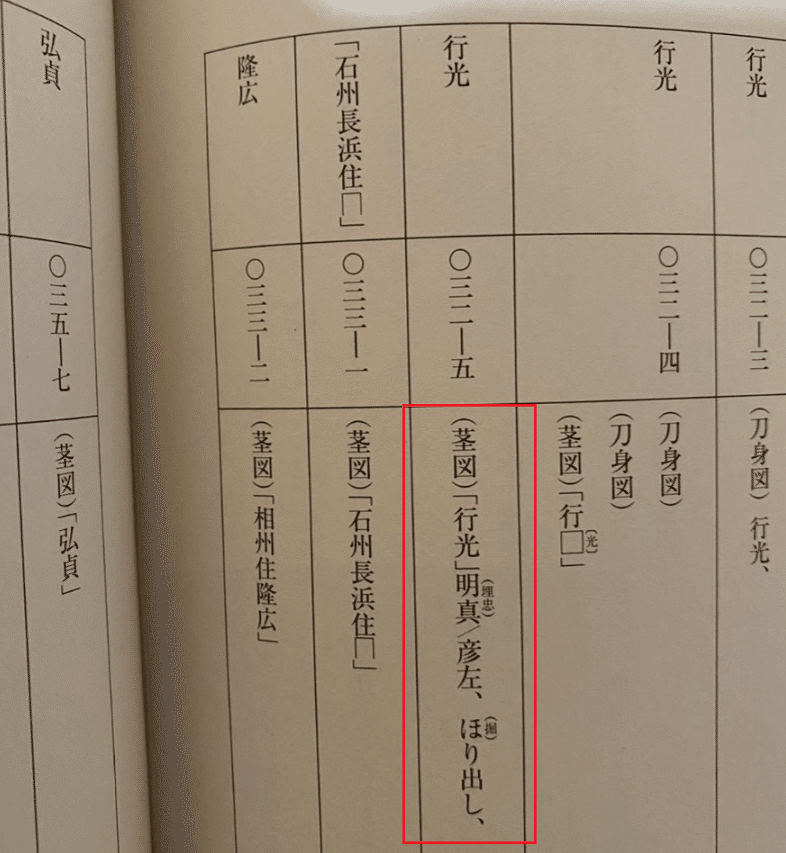

②埋忠刀譜にはなんと書いてあるのか

以下は何と書いてあるのか?

「明真/彦左、掘り出し」とあります。

埋忠明真がどこからか見つけてきたという事でしょうか。

彦左衛門(法名を明真)は埋忠家26代で25代重吉明寿の弟のようです。

慶長6年(1601年)に徳川秀忠が伏見から江戸に変えるため挨拶にまかり出たところ、江戸下向を命じられて扶持と屋敷を拝領し江戸に定住することになったようです。

③終わりに

これが同じものかは分かりません。

情報が少なくだろうだろうの連続ですが、少しづつ愛刀の歴史を解明出来ると嬉しく思います。

次はこれがもし埋忠刀譜の所載品だったとして、ではなぜ明真という部分を削り落としたのか、明真はどこから見つけてきたのか、この辺りを何とか調べられたら嬉しく思います。

愛刀調査は難しいですが面白いですね!

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

続き↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?