〈常に自分自身でありすぎる女〉として──はみ出し者のためのマニフェスト『キングコング・セオリー』|相川千尋

ヴィルジニー・デパント著『キングコング・セオリ―』の刊行に際して、訳者の相川千尋さんにエッセイ「常に自分自身でありすぎる女として──はみ出し者のためのマニフェスト『キングコング・セオリー』」をご寄稿いただきました。世界中のフェミニストから支持を集める、この力強く、刺激的なフェミニズムの名著との出会い、その翻訳に込めた思いを綴っています。

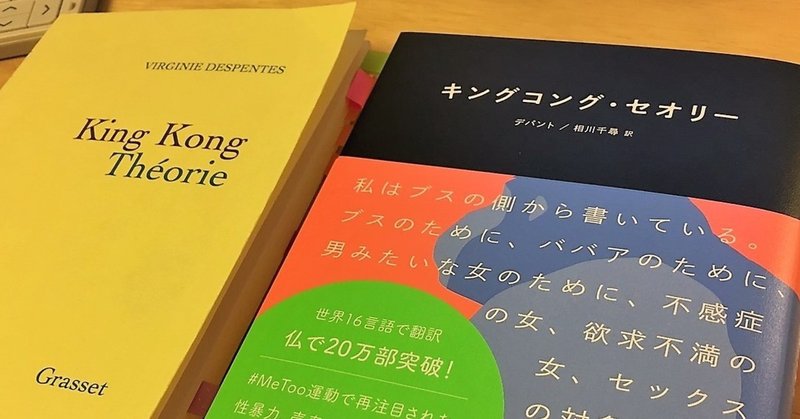

『キングコング・セオリー』を翻訳した。自分で持ち込みをした企画なので、出版できてとても嬉しい。原書は2006年に出た少し古い本だけど、フランスではよく知られた著者のよく読まれているエッセイであるし、日本に紹介したかった。

原書を初めて読んだのは、2018年のゴールデンウィークだった。特に予定もないゴールデンウィークで、私は有楽町のフランス風ブラッスリーのテラス席に、当時私の夫だった男と並んで座って時間をつぶしていた。

だから私はその時、人前で本を読んでいたわけなのだけど、第1章でたたみかけるように「だめ女」(とされている女というか、そう自分で思い込んでいる女たち)の例が列挙されているところで人目もはばからず泣いてしまった。

デパントはここで「いろんな理由でだめと言われるけど、別に自分はそれでいい。自分に満足している。どっちみち理想の女なんていない」と、ただそれだけを言っているのだけど、力強い文体のせいか、そのシンプルなメッセージが心に響いた。

訳したいと思った。

私はこの1章がとにかく好きなのだ。初校が出て見直しているときも、自分で訳した1章の訳文を読んで泣いた。

デパントが列挙する「だめな女」はこんな感じだ。

「男と愛し愛されるのに向かない女」「常に自分自身でありすぎる女」「売れ残りの女、まともじゃない女、スキンヘッドの女、服の着方を知らない女、体臭を気にしている女、歯がボロボロの女(…)ノーと言えない女、閉じ込められて支配されている女、怖い女、同情を誘う女、そそらない女、肌がたるんだ女、顔中しわだらけの女、リフトアップや脂肪吸引、鼻の整形をしたいのに金がない女、もはや何者でもない女」と、まだまだ続く。

初校を読み直しているときに、私にはこの格好悪い女たちが、ぜんぶ自分のことのように思えて泣けてきたのだった。特に「常に自分自身でありすぎる女」は、まさに私のことをぴったり言い当てている表現という気がして、号泣だった。自分で考えた訳なのだけど。

なんでこういう訳にしたのかは覚えていない。原文がこういう意味だと思ったから、こう訳したのだろうけど、でも、なんと私にぴったりな言葉だろう。

思えばほんとうに、私は常に私自身でありすぎる。たぶんそのせいで、子供の頃からなんとなく周囲からはみ出して生きてきた。私は帰国子女でもなんでもなく、フランス語は大学から勉強し始めたのだけど、フランス語を学びたいと思ったのだって、日本社会にまったくなじめなかったからだ。英語は学校教育の匂いがして苦手だった。

そうだ。帰国子女といえば、仕事柄のせいもあるのかもしれないけれど、よく「帰国子女ですか?」と聞かれた。そこには暗に「あなたには日本社会のルールが身についていない、どこかがずれている」というメッセージが含まれていた。

何がどうずれているのかは、自分でははっきりわからない。顔には出さないようにするけれど、はみ出しているなとか、浮いているなということは、いつもずっと感じてきた。

そういう私にとって、徹底的に排除されている側、はみ出している側から語るデパントの言葉は、ほんとうに心にしみるのだ。自分の姿がそこに描かれていることに、自分がいないことにされていないことに、喜びを感じる。

私のような気持ちを抱えて生きている人に、『キングコング・セオリー』をぜひ読んでもらいたい。<了>

*

相川千尋(あいかわ・ちひろ)

1982年生まれ。フランス語翻訳者。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。主な訳書にリーヴ・ストロームヴィスト『禁断の果実 女性の身体と性のタブー』、リリ・ソン『私のおっぱい戦争 29歳フランス女子の乳がん日記』(ともに花伝社)。フェミニズム入門ブック『シモーヌ』やエトセトラブックスのウェブマガジンなどに翻訳やコラムを寄稿している。