国籍選択の宣言

日本は重国籍を認めていません。国民の外交保護権の衝突や、兵役義務などの重複、出入国管理上の問題などを理由として、国籍唯一の原則をとっています。この考え方は世界である程度共通されてきましたが、このような問題は様々な制度で一定程度解消しており、世界の4分の3の国は重国籍を認めている状況ですが、日本は依然として認めない法律になっています。

日本人が自己の志望により外国籍を取得すれば、日本国籍を失います(国籍法11条)。しかし、出生時に複数の国籍を取得した場合のように、「自己の志望」ではなく自動的に外国籍を取得した場合は例外となっています。血統や出生地などで外国籍と日本国籍を同時に取得した子は、直ちに一方の国籍を離脱する必要はありません。日本で生まれた子はもちろん、それが外国で生まれて同時に他の国籍も取得している場合でも、3ヶ月以内に国籍を留保すれば日本国籍を失うことはありません。

また、日本人女性が外国人男性と結婚した場合に、自動的に夫の国籍を妻も取得する国もいくつか存在しますが、このようなケースにおいても日本ではどうにもできないので、重国籍を黙認しています。現在はイラン、ヨルダン、エチオピアなどがこれに該当するようです。

一方で、日本も生まれてから「自己の志望」により外国籍を取得した場合には厳しく対応しています。これは成人してから外国籍を取得するようなケースに限らず、法律上の国籍取得要件によっては生まれたときに自動的に国籍を得たと勘違いするようなケースもあります。例えば日本において日本人とロシア人の間に子供が生まれた場合、日本国籍は自動的に付与されますが、ロシア国籍は書類の提出によって任意に取得できるようになっています(日本の国籍留保届に似ていますが、法律上の国籍取得のタイミングが異なります)。

このようなケースで、ロシア大使館で書類を提出してしまうと、日本人が自らの意思(親による届出を含む)でロシア国籍を取得したとみなされ、日本国籍は自動的に喪失します(大使館の注意喚起)。そのような場合でもビザの取得により日本で生活を続けたり、簡易的な帰化手続きによって日本国籍を再度取得したりすることはできますが、いずれにしても面倒なので、相手国の国籍法まで調べることは重要になります。

話が脱線しましたが、本人の意思によらない重国籍であれば黙認されているとはいえ、形式的には重国籍を認めていないので、法律上は20歳(または外国籍取得から2年後)までにはどちらかを選択する義務があります。外国籍を離脱するか、日本国籍を離脱するかによって、重国籍を解消するのが理想の流れですが、国によっては国籍の離脱を認めていない場合もある(アルゼンチンなど)ので、そこまで単純な制度にはできません。また、国籍の離脱は日本では紙を1枚出すだけですが、この方法も国によって大きく違い、例えばアメリカは面談が必要となるうえに2350ドル(約37万円)もの手数料がかかります。

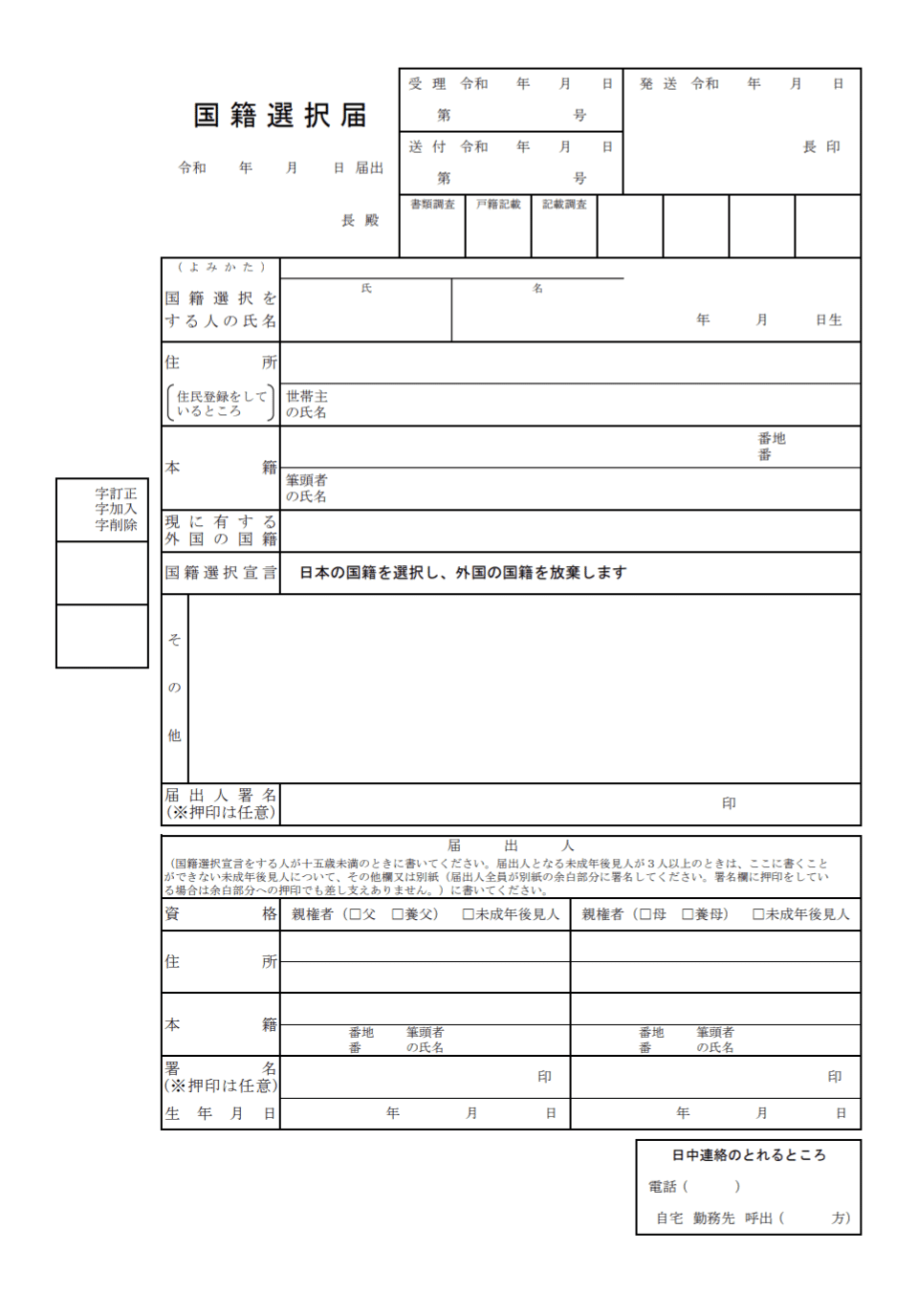

そこで、日本国籍を選択するとは言っても、実際には「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」と宣言する書類を市役所戸籍窓口に提出するだけで済むことになっています。宣言後も外国籍離脱の努力義務はあり、また、外国の公職に就いた場合は日本国籍喪失の宣告を受ける場合がありますが、ともかく宣言によって国籍選択の義務は履行したことになります。

もっとも、日本政府はこの手続きを厳しき適用してはいません。法律上は期限までに国籍選択などをしなければ、法務大臣の催告を経て国籍を喪失することがありますが、この催告は今まで一度もされていません(平成21年5月12日衆議院法務委員会での答弁)。したがって国会議員になったときに追及を避けるためでも無ければ、国籍を選択する緊迫性は存在しないわけですが、手続きをするとしても紙ぺらを1枚出せば終わります。日本と同様の制度を持つ国との二重国籍であれば、この紙を出すことでそちらの国籍は自動的に失うことになっています(実際にはもう1つの国に知らせるために届けを出す必要があるでしょう)が、全く同じ制度はなかなかないので、基本的にはそれぞれの国の法律に従って手続きすることになります。二重国籍を制限している中国や韓国などの国籍を持つ場合には、そちらの制度の方が日本よりも厳しいはずなので、日本の法律よりもそちらを気にする必要があります。

もちろん、正攻法で外国国籍を離脱して日本国籍を維持する場合には、国籍選択届によらない方法で国籍を選択することもできます。その場合には外国の法律に従って国籍を離脱したうえで、日本に対して外国国籍喪失届を提出することになります。外国国籍喪失届を提出する場合には、届出用紙だけでなく、外国籍を離脱したことがわかる証明書を添付する必要があり、一応その内容の確認がされます。

二重国籍でTwitter検索すると嫌というほど某国会議員についての議論がかわされていますが、台湾との二重国籍はなかなか複雑な問題で、日本は台湾の中華民国を国家として認めていないので、中華民国籍を離脱したことによる外国国籍喪失届は受理されないようです。もちろん中華人民共和国籍を離脱したという扱いで届け出ようとした場合でも、中華人民共和国籍を離脱した証明書を提出できないので受理されません。

このケースでは、中華人民共和国籍を放棄する旨の国籍選択届を提出したようですが、国籍選択届は書類を1枚出すだけなので相手国の都合を完全に無視して日本の法律をクリアすることができる手続きになっていることがわかるエピソードでしょう。もっとも、日本は中華民国を国家承認していないので二重国籍扱いにはならず、法的には国籍選択の義務は無いものと思われます(日本国民が中華民国籍を取得した場合でも、外国籍を取得した扱いとはならず日本国籍を離脱することはできません)。

いろいろと書いてきましたが、せっかく戸籍に文字を刻める機会なので、国籍選択届を提出してみました。せっかくなら数字が並ぶ令和6年6月6日に提出しようと思っていたのですが、住んでいるところで出すのも面白くないので、熊本に行ったときにそのまま出してしまいました。国籍選択届は、婚姻届けなどと同様に、本籍地に限られず、所在地で提出することができることになっており、外国公館や市区町村役場ならどこでも好きな場所で出すことができるようです。戸籍の反映には1週間程度余計に時間がかかりますが、今年施行された戸籍法の改正により戸籍謄本の添付は不要になり、本籍地で提出するのと同様に手続きできます。

せっかくなら令和6年6月6日にしようかと思ってたけど、どこでも出せるならよそで出すか精神で声かけてしまった pic.twitter.com/DlIephJZzS

— からす (@karasu514) June 5, 2024

私の本籍地は小田原市城内900番地3(小田原城の所在地)で、小田原市で証明書を取得すると改ざん防止用紙に小田原城がデザインされているのですが、熊本市も熊本城をデザインしており、熊本城の地紋で小田原城が本籍地の受理証明書を取得するのも面白そうです。市町村によっては受理証明書を即日発行してくれるところもあるのですが、熊本市は翌営業日からの発行とのことだったので、また行ったときに……(戸籍謄本の広域交付がはじまったので、戸籍反映後にわざわざ受理証明書を取るメリットは手数料くらいしかありませんが)

追記(2024年6月21日)

戸籍への反映を確認しました。

本籍地で届け出た場合は【国籍選択の宣言日】の1行だけ記載されますが、それ以外で届け出た場合には【通知を受けた日】【受理者】を含めて3行になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?