【判例聖地巡礼】余目町トルコハワイ事件

重要判例に登場する地を訪れるという趣味がある。宇奈月温泉事件(大審院昭和10年10月5日判決)の石碑などが有名で、法学部生を中心に多くの趣味者がいるようである。

南九州税理士会館を訪れて南九州税理士会事件(最高裁平成8年3月19日判決)の聖地巡礼をしたり、裁判所を訪れてレペタ法廷メモ訴訟(最高裁平成元年3月8日判決)の聖地巡礼をしたりすることもできるが、現地を訪れることで体感できるものがより良いだろう。そのような点で最適なのが余目町個室付浴場事件、別名トルコハワイ事件なのである。浴場施設から134.5mの地点に児童遊園を設置したことがきっかけになっており、周辺についての記述も現地で確かめることができる。

この事件は民事事件の損害賠償請求事件(最高裁昭和53年5月26日判決)と、刑事事件の風俗営業等取締法違反被告事件(最高裁昭和53年6月16日判決)とで構成されており、どちらもトルコハワイ側の勝利といえる判決が出されている。

事件の概要

事件について簡単に説明する。有限会社Xの代表者Aが個室付浴場営業(浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。いわゆるトルコ風呂、現在のソープランド)を始めることを計画して土地を取得し、昭和43年5月11日にA個人名義で建築確認申請と公衆浴場営業の許可申請を行った(公衆浴場営業許可申請は、後日A個人名義のものを取り下げて法人名義で改めてされた)。この個室付浴場は「トルコハワイ」という名称で営業するため、以下そのように呼ぶ。

しかし、同年5月上旬頃からトルコハワイに対する抗議活動が活発化し、余目町常万部落民、山形県婦人連盟および余目町連合婦人会等から営業を阻止されたい旨の陳情が余目町長や山形県知事にされた。これを受けて、町や県、警察は営業を阻止しようとした。

新たに許可を受けて営業する個室付浴場は、児童福祉法に定める児童遊園から200m以内で営業できないという規定がある。トルコハワイの予定地から134.5mの地点には、昭和40年に廃止された余目町立常万小学校の校舎や校庭の跡があり、そこには老朽化しているが使用可能な遊具が残っていた。これを活用して余目町議会は昭和43年5月27日に児童遊園とするための条例を制定して、ただちに山形県知事に児童福祉施設の認可を申請すると、6月10日に県知事に認可された。

一方で、トルコハワイの公衆浴場営業許可は山形県警察の要請によって留保されていたため遅延し、昭和43年7月31日に許可された。Xは9月頃からトルコハワイで個室付浴場の営業していたところ、県公安委員会は昭和44年2月、60日間の営業停止処分を行い、さらにXは刑事訴追も受けた。

これを受けてXは営業停止処分の取り消しを求め、のちに営業停止期間が経過すると国家賠償訴訟に切り替えて損害金90万円の一部である10万円を請求した。また、刑事事件についても坂田簡易裁判所で罰金7,000円の判決を受けた後も最高裁まで争った。

仙台高等裁判所は民事事件について

山形県知事のなした本件認可処分は、控訴会社が現行法上適法になし得るトルコ風呂営業を阻止、禁止することを直接の動機、主たる目的としてなされたものであることは明らかであり、(略)右のような動機、目的をもってなされた本件認可処分は、法の下におけるA等の理念に反するばかりでなく、憲法の保障する営業の自由を含む職業選択の自由ないしは私有財産権を侵害するものであって、行政権の著しい濫用と評価しなければならない。すなわち、本件認可処分は、控訴会社の右トルコ風呂営業に対する関係においては違法かつ無効なものであり、控訴会社の本件トルコ風呂営業を禁止する根拠とはなりえないものである(このことは、本件の場合本件児童遊園認可申請の日が本件公衆浴場申請の日以前であったことによって消長をきたすものではない)。

としてトルコハワイ側の請求を認容し、最高裁もこの判決を支持した。また、刑事事件についても、前提となる行政処分が違法であるとして最高裁は無罪を言い渡した。

トルコハワイ跡地

被告会社は、山形県東田川郡余目町大字常万字東大乗向一八番地において、浴場業(公衆浴場業(昭和二三年法律第一三九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を経営すること。以下同じ)を営むものである

余目町は平成17年に立川町と合併して庄内町となったので、現在の住所は「山形県東田川郡庄内町常万東大乗向18番地」である。庄内町営バスの常万バス停からは徒歩3分で着くが、本数が非常に少ないので、時間が合わなければ余目駅から19分歩くことになる。

Googleマップの案内に従うと、余目駅から県道117号線に出て、そのまま羽越本線を跨ぐ。しかし、この道は交通量が多いにも関わらず、なんと歩道が無い。

航空写真で南側の細い道を確認しても線路を超えるルートにはなっておらず、怖がりながら進んでいたが、帰りに同じ道を戻っていると、北側に安全な歩道があったことを見つけた。県道より1つ北の道を通るのである。

駅の方から歩いたのち、舗装が無くなった地点で右に逸れると、県道の盛土を上り坂で上がることができる。そのまま上まで進んで県道に合流すると、そこから先は県道にもしっかりと歩道があるのである。駅から進むとわかりにくく、なぜこのようになっているかは不明だが、ともかくこの経路を使えば車道を歩く必要が無い。

線路を超えればあとは簡単である。坂を下っている途中、車道が分岐するところを左に進み、歩道を進んでいくだけである。常万簡易郵便局を超えればすぐだが、その少し手前の右手に「環境浄化重点地区」の看板がある。関連性は不明だが、気になってしまう。

看板をすぎれば、左手に目立つ建物がある。それがトルコハワイである。

建物の上に回転灯が付いているなど異質な建物だが、植物が茂っており、長年使われていないことをうかがわせる。よく見ると、入口の囲いの中にまで植物が生えていた。2014年の訪問記などでは植物は全く見られないため、これは最近生えたものか、あるいは季節の問題か。

昭和43年に建築された、当時のものがそのまま残る建物である。平成10年に相続され、現在はAと同じ苗字の個人ら6人に相続されている。所在地の公図を見ていたら17-3と18の隣接に疑問が出てくるのだが、それは別の話。

ともかく、国道沿いで車がたまに通るようなこの地で、トルコ風呂営業がされていた。

若竹児童遊園

トルコ風呂開設の噂が広まると、周辺では反対運動が活発化していった。婦人団体から余目町に開設阻止の陳情がなされ、町としても阻止の方針を打ち出したが、当然ながら法律に違反しない限りは営業できてしまう。余目町と山形県は、開設を阻止するために動き出した。

法律には、トルコ風呂営業を禁止するいくつかの規定がある。もっともわかりやすいのは、条例で営業禁止区域を指定することである。町長などはこれを県に要望したが、「県議会召集の時期の関係上、早急にこれを実現することは困難であることが判明した」(民事控訴審)。

営業が禁止されるもう1つの条件が、周囲200m以内に学校や図書館、児童福祉施設などがあることなのである。

かくするうち、同年五月一五日頃余目警察署は右建設予定地から至近の距離に本件児童遊園のあることに目を付け、その距離が約一五〇メートルであることを測量確認したうえ、県警防犯課に報告した。その頃から山形県当局においては、右トルコ風呂を好ましからざる施設としてその開設を阻止すべきであるとの見解が強くなり、そのためには、余目町に働きかけ、本件児童遊園を児童福祉施設として認可する以外には方法はないとの方針を打ち出すに至った。右開設阻止については県警察本部が特に強硬な態度を示し、県の他の部局においては営業の自由、既得権の侵害をおそれた消極論もないではなかったが、結局右方針に同調することとなった。

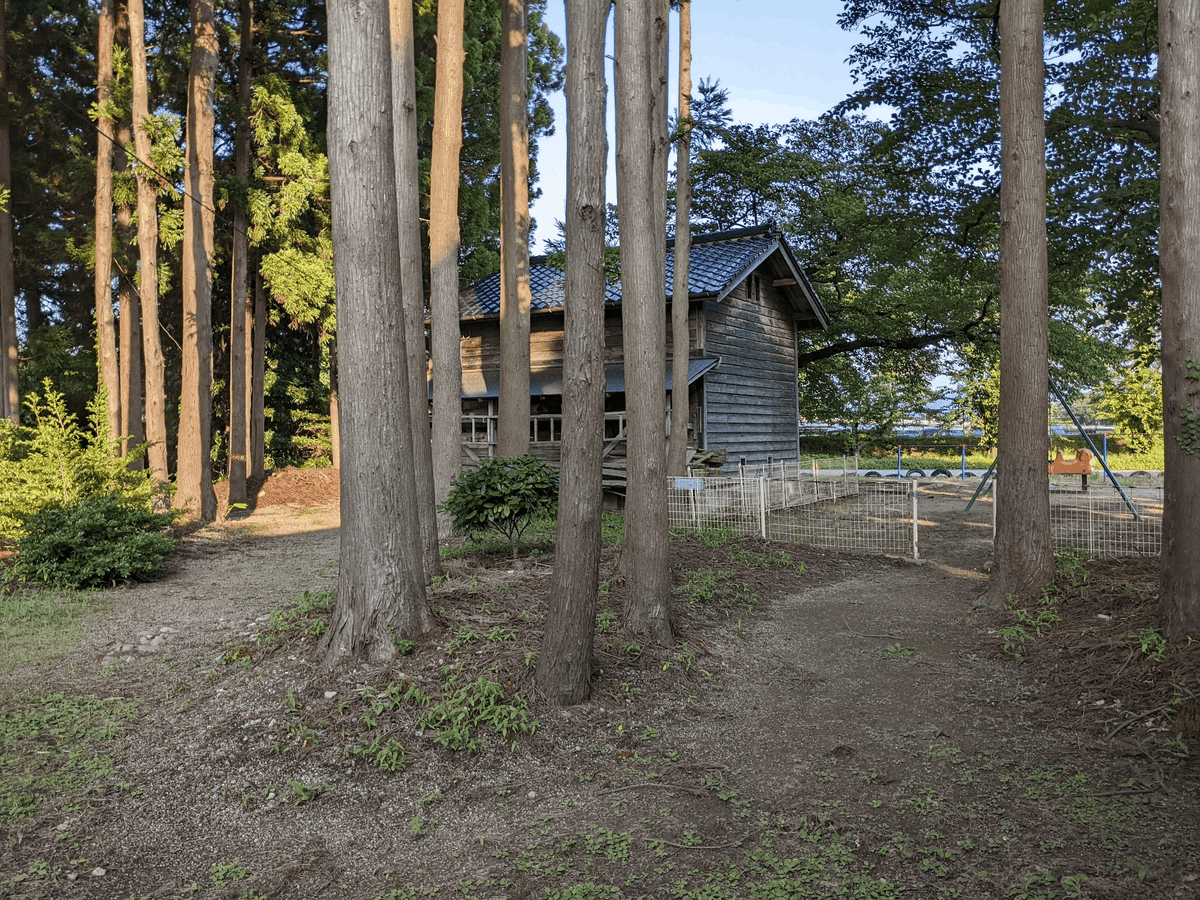

そこで目が付けられたのが若竹児童遊園なのである。ここは昭和四〇年頃に廃校となった常万小学校の跡地であり、その敷地は子供の遊び場として遊具や公民館などが町営地として残されていた。この児童遊園はトルコハワイ予定地からおよそ134.5mの地点にあり、児童福祉法上の児童福祉施設に指定することができればトルコ風呂営業を阻止できる。

このように県と町が一体となって取り組んだことで、トルコハワイの浴場営業許可を先延ばししつつ、児童遊園の認可手続きを急いで行い、風営法に基づいてトルコ風呂営業をできなくした。この手続きが後に、営業阻止を目的としたもので、行政権の著しい濫用だと評価されてしまう。

さて、若竹児童遊園の場所を確認してみよう。トルコハワイの跡地から横断歩道を渡り、しばらく南に進んでいくとその児童遊園はある。その直線距離は図上測定で134~135m程度と、起訴理由の「一三四、五メートル」を確認することができる。

夏休みの平日17時過ぎに訪問したら、ちょうど小学生が遊んでいた。行政権を濫用したのはここを認可施設にする過程であって、ここはもともと地元の要望によって公園として残した過程を考えれば当然であるが、若干の感動を覚えた。

鉄棒やブランコなど4種類の遊具があり、トイレも設置されている。トイレ側は遊具が無く、広いスペースが確保されている。また、遊具は認可当時でさえ老朽化していたほどであるので、既に交換されており、当時のものではない。

本件遊園は広場中央部に町民が徒歩および自動車通行に供する道路が貫徹し、この道路との境界には溝が走っていて、柵がなく、その他の周囲には僅かに高さ一メートル位の木が二、三メートル間隔で植えられているだけであり、広場内部には砂場、便所、部落公民館として使用されてきたものを単に看板がえして室内遊技場としただけの建物および旧小学校時代からのブランコ、鉄棒があるのみで、その内容上、厚生大臣の定める、児童福祉施設最低基準に達していない。

というトルコハワイ側の主張や、

本件遊園は、昭和四〇年廃止された元の余目町立常万小学校の校舎跡と、その校庭の一部であって、その総面積は約一、二〇〇平方メートルで、右一(一)の認可前、その一遇に常万部落が建てた部落公民館があったところ、同公民館は右認可申請の際、余目町が右部落から寄付を受けた上、これを木造トタン葺平家建四六・ニ平方メートルの、屋内遊戯場に収造し、右認可申請時は、約一、〇〇〇平方メートルの広場の外二連式ブランコ二基、六段式鉄棒一連、オーションウェーブ一基、一三・三平方メートルの砂場、右遊戯場に卓球台一台、三・三平方メートルの便所、水炊場等の設備があり、これらの多くは右の旧常万小学校が使用していたもので、老朽化しているが、以後相当の間使用可能であること、児童厚生員として三名(うち二名は寮母の資格を有する者)が配置予定となっていて、同厚生員のうち、寮母の資格を有する二名は、同町立若竹児童館と、他の一名は同町役場と、各兼務であるが、いずれも、本件遊園における児童の遊びを指導できる勤務体制(右若竹児童館の職員が多いこと、および距離、時間関係等)にあること(現に、右認可後、寮母の資格を有する右児童館児童厚生員Jは本件遊園において、右遊びの指導を行っている)、右常万部落の住民においても、本件遊園の設置に積極的協力体制にあり設備と遊具の維持管理にあたることを承認していたこと等の事実が認められ、これに反する証拠はない。

という裁判所の認定は、当時の児童遊園の様子を知る上で参考になる。面積が約1200㎡というのは変わらないが、遊具が変わっていたり、砂場が無くなっていたりするなど、様子は大きく変わっている。

遊具が変わっているほかにも変化している点がいくつかあり、その中でも大きいのが屋内遊戯場の廃止であろう。小さな倉庫のような建物とトイレはあるが、遊戯場として使える広さの建物はない。向かい側にある山口興産の資材置き場は航空写真を見ても校舎らしき建物が何十年にも渡ってあるが、そちらまで含めてしまうと今度は面積が合わない。

皇大神社

若竹児童遊園に接する形で、皇大神社がある。判決には影響を及ぼしていないが、トルコハワイ側が裁判で主張したことのひとつに、この神社が関係している。若竹児童遊園の設備が児童福祉施設最低基準に達していないと主張するとともに、

本件遊園の東北隅から約一〇メートルの地点には、男性性器および男女両性器の結合を如実に形どった計五個の石工物が、又、右遊園に接続する屋外には、牛や馬の種つけ場が、各設置されているため、同遊園は、環境上児童の情操教育に不適当である。

と主張した。ここで挙げられた3つのもののうち、最初のものだけが現存している。

決して珍しいものではないが、確かにこの神社の敷地と公園とは隣接している。

もっとも、道祖神のまわりには低木や草などが生い茂っており、公園から石工物が見えるわけではない。仙台高裁は次のように認定している。

本件遊園から東方約一〇メートルの雑木林の中には、道祖神があり、その回りには男性性器および男女性器の交合を型どった計五個の石工物があり、本件遊園内東端には、牛馬の種付け場又は牛馬の爪切りに使われたと見られる四本柱の木造建築物(屋外)があること、右木造建築物は最近全く使用されておらず、右道祖神は林の中にあつて本件遊園から見とおすことができず、かつ、それは数十年前設置されたもので、旧常万小学校の児童の目に触れることもあったが、児童に対し、教育上の支障が生じたことはなかったことその他、特に本件遊園につき、児童の情操上、悪影響をもたらす施設等は存しないことが認められ、これに反する証拠はない。

トルコハワイはいつまで営業していたか

勝訴したあと、いつまで営業していたのか。聖地巡礼と称して使われていない建物を見ると、当然持つ疑問であろう。確かな時期を特定できるものではないが、可能な範囲で調査した。

まずは有限会社Xの登記簿を取ってみる。

「平成2年法律第64号附則第19条第1項の規定により解散」というのは、最低資本金未達成のためのみなし解散である。現在の株式会社は資本金1円から作ることができるが、当時は株式会社で1000万円以上、有限会社で300万円以上の資本金を求める規定があった。有限会社Xは資本金が100万円だったので猶予期間を経て解散したとみなされた。

もっとも、実質的に個人経営の有限会社で登記簿を最新の状態に保つものでもなく、破産してなければこのような状態であるのも珍しくない。続いて、住宅地図を確認する。

住宅地図としての形態で残っているものは、1980(昭和55)年が最も古い。既に浴場開設からは10年経過しているが、「余目トルコハワイ」の文字を見つけることができる。

続いて1983(昭和58)年からは会社が変わっているが、引き続き「余目トルコハワイ」の文字がある。この頃まで営業していたのはほぼ確実だろう。

削除の時期と閉店の時期が一致するかは難しいが、最後に「トルコハワイ」として載っているのは1990(平成元)年であり、その次の1992(平成4)年の地図では消えている。

営業時期について正確なことは言えないが、少なくとも判決後5年以上は営業していそうである。

掲載の写真などは、2022年7月25日に訪問したときのものである。なお、判例の引用はD1Lawを利用したが、一部文字遣いを変えているものがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?