私たちの動線はどこまで自由になるのか~中山英之展『,and then』

私たちはキッチン道具や器や食材を、暮らしの中でどう選んだらいいのか日々悩んだりしている。でも、キッチンそのもの、家そのものについて日々悩むことは少ない。

家はキャベツや鍋ほど簡単に買うことができないし、選ぶ回数が少ないせいで体験的な知見が得られない、だから決められたものから選ぶしかなくなっている。そもそもそれほど、意識していない。

それが証拠に、一度決めてしまうと、もう私たちは家の存在を忘れてしまう。自分たちの入る「容れ物」としてその間取りや場所を受け入れ、今日のごはんはサバにしようか鮭にしようか、それとも何かお惣菜でも買って帰ろうかと思いを巡らせている。そのとき容れ物である部屋や家は、透明になっていて見えていない。

今年、新しいごはん装置・ミングルを作ってみて、自分が環境に行動や考えを限定されていたことに気づき、あらためて建築の力を意識した。

暮らしは今の環境に「できることの中」へと閉じ込められていく

自分の動きを定点観測してみたら?

カメラをずっと高い位置(鳥の飛ぶ高さぐらい)に固定して自分の動きを定点観測したら、決められた家と住んでいるエリアの中で、似たような動きをして、似たような線をぐるぐるとトレースしながら暮らしているはずだ。サバを買おうが鮭を買おうが、そんなことで私の動きは何も変わらない。同じ動きをしながら何か新しいことはないかなと、ぼんやり考えている。

建物が人の行動や動きを変えるということは建築家の学生でも考えるぐらいに当たり前なことなんだろうと思う。でも、私たちはそんなこと全く認識もせず知りもしないで、家や空間に動かされている。

乃木坂のギャラリー・間で開催中の中山英之展「,and then」は、建築にはこんな力があるのだということを、とてもわかりやすく、またとても楽しく、いち生活者である私に見せてくれた。

入口に何枚かのポスターが貼ってある。展示の中心は、5本のショートフィルムの上映で、これはそれらのフィルムを紹介するポスターだ。

5本の映像は、中山氏が設計した家の「それから/,and then」を撮影したドキュメンタリー。個人宅も施設もある。映像はそれぞれ別人が撮って編集したものだそうだ。『「それから」の時間に建築家は関わることができない』とも、中山さんは書いている。確かに。

変奏曲的な展示

展示の構造が面白い。会場であるTOTOギャラリー・間はビルの2フロアにわたっている。私たちはまず下のフロアから入り、家の模型や解説、写真やスケッチを観る。建築家が何を考えながらこの家を思考し、設計したかという予備知識を入れてから、フィルムを上映している上のフロアへと導かれる。

そして、映画を観てから再度下に降り、映像の鮮やかなイメージを持って、もう一度、建築家の頭の中をのぞく。最初に見たものとは違った風景がそこに見えてくる。

中山さんのスケッチや文字はすごく可愛くてほんとうに見飽きない

千葉にある「mitosaya薬草園蒸留所」の模型。どうしても行ってみたい場所

階上で観た、5本のフィルムはもちろんどれも面白かった。とくに「人の動き」に、私は釘付けになった。住む人たちの日常の動きは、分譲の3LDKのマンション、つまり我が家で私が普段している動きとは全く違うものだった。

それらは私には突拍子もない「くらしの動線」に見えた。高さであったり、曲線であったり、何か機械的なリズムのある動きであったり、地面に近い視線に腹ばいになるものであったり。

家として使いやすいかどうかはさておき、建築が(つまり中山さんが)想定した動きを、そこに住む人たちが無意識のうちにやっている。快適な暮らしなのか不便な暮らしなのかはわからないけれど、とにかく面白く動いている。

なんとなく無駄も多そうだ。実用ではないだろう部分もたくさんある。それでも、フィルムの中の建築と人々は抜群に魅力的で、その家で暮らして建物が要求する動きを無意識にするうちに、視点の切り替えや、発見や、空間認識や人間関係の変化が、知らないうちに起こってくるのではないかという感じがした。

映像の中の家にもしも自分が住んだら、と想像したときの自分が、大人ではなく子供の頃の自分だったのも面白かった。(そういえば多くの家に子供たちがいて、ここで暮らす子供たちはどんな大人になるのかなと思ったり)

映像を見て下のフロアに降りると、そこにはさっきと同じ、でも全く違う意味を持った展示物が並んでいる。建築家の考えと、そこに暮らす人たちに大きく近づくことができる。これはまさに、行きて帰りし物語、ではないか。

この日は展示後に講演会もあって、聴きに行った。中山さんは名作絵本『ちいさいおうち』の話をされていた。実はこの物語は変奏曲的なものではないだろうかと推測し、そこから建築のスケール感へと話は移っていった。

『,and then』もまた、変奏曲だ。最初に見たものと、映画と、そして再度見たものは、実は同じ旋律(建築)なのだから。

建築の力に驚いて、展示に驚いて、私の頭の中に住む小人たちはてんやわんやしていたが、私はとてもわくわくしていた。建築に「それから」があるように、私が取り組んでいる食にもきっと「それから」がある。そこを見る、新しい目をもらった展示だった。

+++

中山英之さんとミングルの話してみたいです。

【2019.7.19追記】

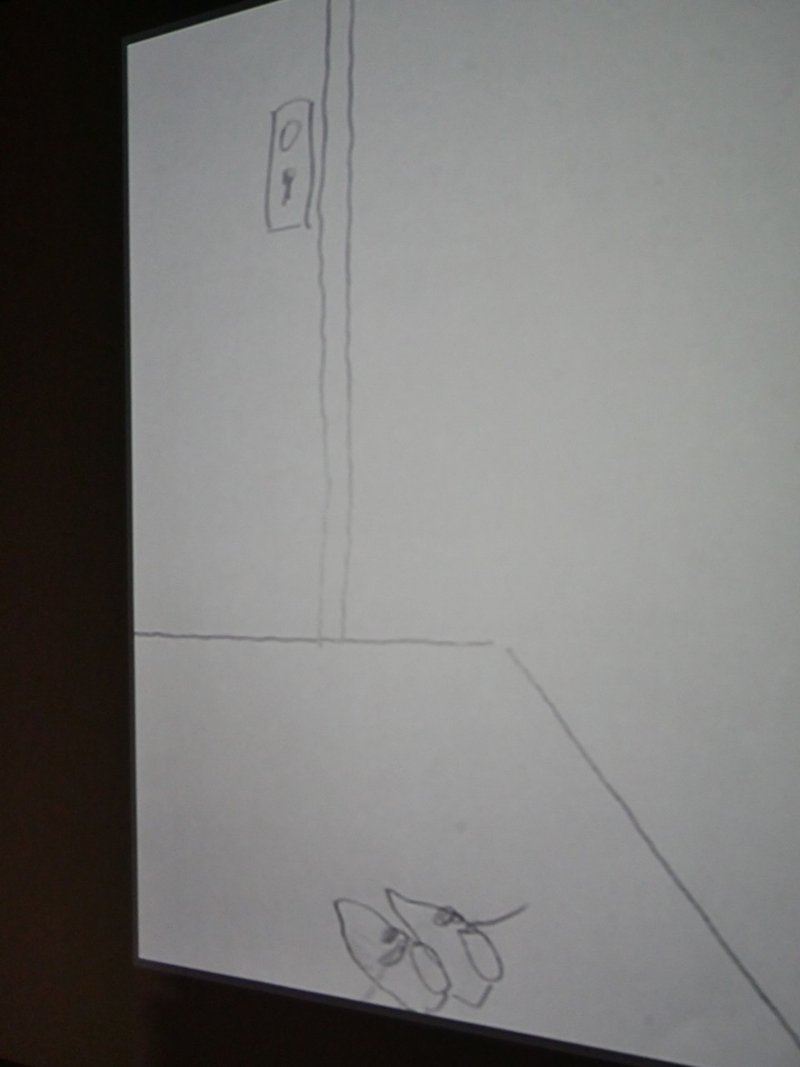

展覧会、再訪。今日はギャラリートークの日で、詩人・菅原敏さんとの共演による『建築詩』。菅原さんの読む19の家に関する詩に合わせ、中山さんが住宅の一コマをスケッチで描いていくのがモニターに映し出される。

菅原敏さんの詩の朗読と

中山英之さんが詩に合わせてライブで描く、「家」のスケッチ

終わってすぐにどうでしたか的なマイクが突然回ってきたために、過去に住んだ数々の家の思い出ではないかという、どうにも陳腐な感想を述べてしまったのだが、あながちこれは自分の中で間違った言葉ではなかった、思い出という言葉が私としては一番近かったので。

そのあとしばらくお二人のトークがあったが、中山さんはこの試みはどうも満足されていなかった、詩のイメージを絵が限定してしまうというようなことを言っていた。

詩とライブドローイングは決してお互いを打ち消しあったりはしておらず、メロディとリズムのように面白く噛み合っていた、とは思う。

「建築詩」というタイトルの言葉から、私は一軒の家が詩とスケッチで出来上がるのだと思っていた。ところが思わぬ詩の世界の広がりによって、結ぶべき像の輪郭が壊され、バラバラな断片のまま、ラストを迎えた。つまりそれは一軒の家ではなく、コラージュみたいにつぎはぎの家だった。

それがまた面白かったのだけれど、きっと中山さんはそれをおっしゃったのかと思い、自分が作り出す世界観に対して厳しいんだなと感じた。

と、いうことで、つまり2回目のギャラリー訪問もすごく面白かったっていうことを、追記しておきます。

前回あまり撮れなかった写真、撮ってきました。

読んでくださってありがとうございました。日本をスープの国にする野望を持っています。サポートがたまったらあたらしい鍋を買ってレポートしますね。