星見当番、地球儀を買う

2021年3月21日のツイートまとめ。2021年3月19日に春分点の話でヒートアップしていた話の続き。

地球儀来たわよ!やっぱりホロスコープの成り立ちを説明するのに地球儀は必要だと思ってさ、買ったよ小学生向けの地球儀!

「小学生向け」を舐めてはいけない。プロが小学生向け教材に施した工夫の数々には本当に頭が下がる。困ったときの小学生向け商品なのだ。

この傾きが例の23.4度というやつである。この傾きから春分点秋分点ができて、四季が生まれる。

小学生向け地球儀、親切だな。北極のところに、回して合わせる時差ダイアルがついてる。イギリスが午前0時のとき、日本は午前9時。イギリスが正午のとき、日本は午後9時。これだ、これなのだよ紙の天文暦を引き引きホロスコープを書くときに日本がグリニッジ標準時に9時間足さなきゃならんやつは。

日本に太陽マグネットを置いてみるの図。マグネットがつくタイプの地球儀だったらよかったんだけどねえ(つかないんだよ)。地球の自転は北極から見下ろすと反時計回り(太陽が時計回りに東から昇り西へ沈む)。イギリスより東にある日本の方が、イギリスよりも9時間早く正午を迎える。

日本を通る子午線の真上に太陽が来たとき、日本は真昼になる。地球は東へ東へと自転し、太陽は見かけ上、西へ西へと空を移動していく。約24時間で360度、1時間で約15度。日本の正午から9時間後、地球は135度自転して、イギリスの真上で太陽が輝く。そのとき日本は夜の9時になっている。

地球儀を手で触りながら、回しながらもういちど子午線や赤道のおさらいをしよう。地球の自転が時差を作っていて、時差の計算がホロスコープ作りには必要で、この「ホロスコープを作る土地の子午線」と黄道の交点がMCとICなのだということをあらためて確認しよう。西洋占星術に地球儀、必要なんだよ。

「西洋占星術勉強したい!」

地学「やぁ。」

地理「やぁ。」

「西洋占星術やりたい!」諸科目先輩「やぁ。」の話はnoteで近日公開。

地球儀についてきた説明書小冊子に、理科の教科書でお馴染み「地軸の傾きと春分・夏至・秋分・冬至」の図解が出てきてイエェェェ!! とテンションぶち上がる当番である。昨日のツイキャスでプチトマトとキュウリとデコポンと爪楊枝で作ってた模型これ! これ!! この冊子、小学生向けなので総ルビである。

(プチトマトとキュウリとデコポンと爪楊枝で作った模型で春分点の解説をしていたツイキャスはこれ↓です)

「プチトマトとオレンジに楊枝を刺して黄道赤道子午線の話をする配信・地球儀入り」、太陽を固定して地球儀を西から東へ回転させる絵を見せたいのだけど。あれが必要ですな、レーザーポインター。レーザーポインターの赤い点を太陽光に見立てて、まず日本に当ててから地球儀を回す。

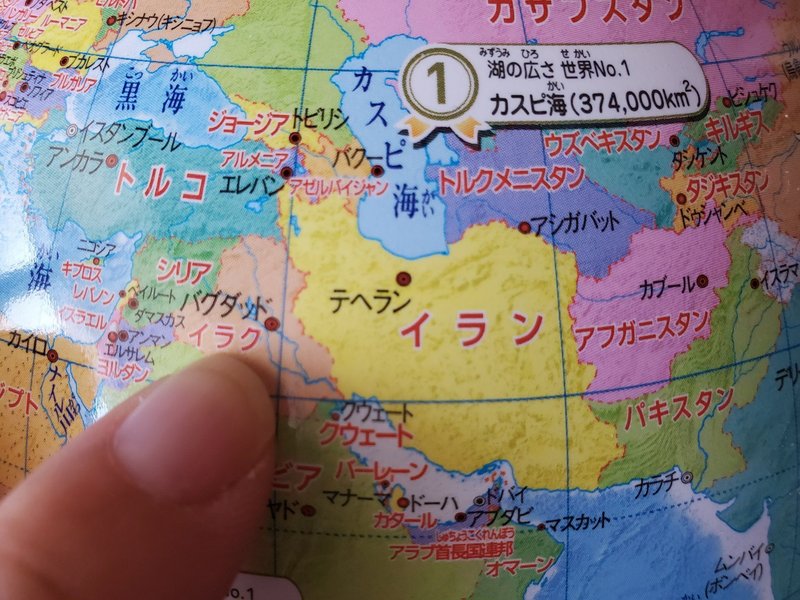

当番ちの地球儀(小学生用)で、メソポタミア(現在のイラク)と同じくらいの北緯に細いマスキングテープを貼ってみたぞ。日本の九州くらいの北緯なんだね。

メソポタミア、この辺り。「メソ(間)ポタミオス(河の)」で、チグリス川とユーフラテス川というポタミオス(河)のメソ(間、挟まれたところ)で栄えた。いま日本で西洋占星術と呼ばれている占いのはじまりは、このメソポタミアで生まれた。

地球儀を買って「メソポタミアの緯度、北九州くらい!」とツイートしたら、ぐらさん(ツイッターアカウントは @astrogrammar)から「北九州で見える星空はメソポタミアで見える星空と同じ」と教えてもらいワクワクした。つまり、たとえば「おうし座とかふたご座とかが空のどの高さに見えるか」が同じ。ただ「時差」があるだけで、見えかたは同じ。

地球儀ひとつあるだけでホロスコープの理解が立体的になる。西洋占星術初学者は小ぶりのでいいから地球儀買おう。小学生向けのがお手頃価格だぞ。学齢期のお子さんがいて地球儀を持っているなら勉強のために借りよう。

当番が買ったのはレイメイ藤井の学童用地球儀。思えば社名がいいよねレイメイ。漢字で書いたら黎明。いかにも地球儀を売っている会社という感じがする。

そういえばこの地球儀を使ったツイキャスのアーカイブが残っていました。1枠30分で3本分。七嶋ナオ先生とZoomで配信した同じ内容のアーカイブはないんだけれど、その後で当番がツイキャスでほぼ同じことを解説したものは残っていた! これは地球儀を買ってから約半年後の配信。

お気が向いたらサポートをお願いします!サポートは当番の紅茶代となり、ひいては明日への活力となります