武蔵野市住民投票条例は本当に「騙し討ち」で「市民不在」なのか

武蔵野市住民投票条例についての、憲法的な問題はないことは繰り返しのべてきた(末尾(目次一番下)の「参考」参照)。

ここでは、反対運動を展開する長島昭久衆院議員や深田前市議が主張する、住民投票条例が手続面に問題であるかについて、客観的な情報をもとに、時系列的に、簡単に書き連ねようと思う。

1. 2021/2/1骨子案発表

まず、住民投票条例が突然降ってきたかのようにいわれることがあるが、そんなことはない。自治体の憲法とされる自治基本条例の検討の中、4年前の時点で話題に上がってはいた。さて、その自治基本条例がつくられ、施行されたのが今年(2021年)4月である。それに先立つ2月、住民投票条例についての具体的な内容が見え、骨子案として公にされた(論点をまとめたものも、資料としても出されている)。

ここでは、「外国籍市民を投票資格者に含め、追加の要件は設けないこととします」とされ、2021年2月1日の時点において、外国人に(日本人以上の要件を付加せず)住民投票権を付与することが、大きな方針として示されている(骨子案、資料は以下の画像)。

2. 2021/2/12 『市報むさしの』にてパブコメ募集

そして、『市報むさしの』(2021年2月15日号(12日にHPアップ))において、前記骨子案を基とした意見(パブリックコメント)募集を行っている。

たしかに、特別目立つわけではないが、「お知らせ」欄の一番はじめに記載され、扱いが劣っているということも全くない。

同時に、意見交換会の開催も予告してある。

また、パブリックコメントの募集期間が短い、などという主張もでているが、1か月とってあり、武蔵野市の他のパブリックコメントに比べても短いわけではなく、むしろ長い方である(武蔵野市HP)。

また、武蔵野市議会には7会派あるが、下記資料によれば、骨子案において全7会派の意見を聞いていることになる。もちろん条例案は議会で議論することであるから、必ずしも各会派からの意見を骨子案の段階で聞く必要はないにも関わらず、である(日曜報道 THE PRIME)。

3. 2021/3/10~31 住民アンケート

そして、「市民不在」とする反対派の主張に、真っ向から対峙できるのが住民アンケートの存在である。

住民アンケートは、それこそ「市民の目線・声」を聞くためのものである。住民アンケートのお知らせは、『市報むさしの』(2021年3月15日号(12日にHPアップ))において告知されている。対象は、無作為抽出の18歳以上の市民2000名である。

そして、その結果、郵送412名・Web97名の合計509名が回答している。

回答率は決して高くなく、14.8万の人口を有する武蔵野市からすれば、その数は少なく見えるかもしれない。しかしながら、総務省が各種アンケート・調査において、信頼できる基準とする『信頼水準95%、許容誤差5%』に必要な人数は、人口14.8万人の場合には384名で足りる。つまり、無作為抽出の郵送だけの412名でも十分信頼できるのである。

その結果、外国籍市民も投票資格者に含めるとする市の考え方へ「賛成」とした人の割合は73.2%、「反対」とした人の割合が20.5%である。

すなわち、上程前の十分信頼できる水準の市民アンケートにおいて、約7割の賛成が得られた、ということである。

繰り返すが、武蔵野市の人口からすれば、回答者数は少ないように見えるかもしれない。しかし、人口比率で考える方が滅茶苦茶なことは、実は身近なところで明らかである。

例えば、NHKの内閣支持率等の世論調査の回答数は、全国で約1,200~1,300人である。人口1億2600万人にてらせば、その調査対象者はわずか0.001%である。しかし、1,200~1,300人でも十分であるとされるのである。それは、この『信頼水準95%、許容誤差5%』を満たしているからである。その他のメディアの世論調査等も同様である。

各種メディアの世論調査が、大きく外れないことを考えれば、今回の住民投票条例に関するアンケートの結果が、全市民に調査した際と、少なくとも「大きく外れていない」ことは明らかであり、この結果を踏まえて検討を進めるのは当たり前である。

この市民アンケートをもって、「市民不在」どころか、市民の意向を慎重に把握する市の姿勢がみてとれる。

4. 2021/8/12 市報での1頁使った説明

そして、令和3年度予算において、総務費に「住民投票条例(仮称)の制定に向けた検討」として、30.4万円が組まれ、可決されている。骨子案・素案の作成、各会派の意見を聞いたり、市民アンケートをとっているという経過からすれば、令和3年度に条例が制定される可能性が高いことは、少なくとも市議会の人間であれば、誰もがしるところであったろう。

そして、『市報むさしの』(2021年8月15日号(12日にHPアップ))においては、裏表紙(最終面・大手新聞のテレビ欄の面)1頁を丸々使い、「『住民投票制度』の確率に向けた検討」の説明を行っている。その中で、「Point③」とピンクのゾーンの中に、ゴシック体で外国籍の方が含まれることを明記されている。

白地に明朝体が中心の市報の中で、裏表紙1面を使って住民投票を説明し、かつピンクのゾーンに「ポイント」とまで付し、しかも明朝体より目立つゴシック体で明記してある。

これで「周知不足」だ、といわれたら、ほぼ全ての市政は「周知不足」になってしまうだろう。

ここに記載されているように、素案についての意見募集や意見交換会も行われているが、骨子案と素案で外国人の住民投票件の要件について変わるところはないため、意見募集や意見交換会が例え数が多くなくても、(少なくとも外国人の投票権という意味において)特に問題はない。むしろ、内容面において大きな変化がない中、骨子案と素案と2回も意見募集や意見交換会を行っていることは、かなり丁寧に扱われてきたことの現れである。

5. 2021/11/11 産経で条例案上程方針のニュース・反対運動開始

そして、11月11日、産経新聞が「外国人に日本人と同条件で住民投票権 東京・武蔵野市が議会上程へ」というニュースが報じられる。

たしかに、神奈川県逗子市、大阪府豊中市に次いで3例目の外国人の日本人と同条件の住民投票権付与ということで、ニュース性はないことはない。ただ、少なくともこれまでの経緯を踏まえれば、唐突に起こったものでもない。また、この時点ではまだ「上程」前。すなわち、条例案が可決・条例制定されたわけでもなく、議会での審議はまだ始まっていない段階である。

11/19、ここではじめて条例案が上程された。

「議論が足りない」などとうたう反対運動は、条例案について議論する議会の開会前から行われているのである。条例案についての議論をするのは、市議会であり、その前に議論もなにもない。

むしろ、半年以上かけて、上程前から各会派の意見、市民アンケート等実施してきており、上程後にしかほぼ議論されない(あるいは上程されてもほぼ議論されない)ものが多い中では、事前からよく検討されているとすらいえる。

何せ、市議会は議会民主制である。

議会民主制は、議会での審議(議論)こそが重要である。住民投票条例案を「議論が尽くされていない」とする国会議員がいるが、上程段階でこの指摘は的外れそのものである。議論が尽くされていない、というのは審議をすぐに辞めて、強行採決に踏み切るような場合をいう。「議論」の場=議会はこれからなのだから、この指摘がいかに不適当かは明らかである。

反対する議員は、理論的に他議員を説得し、廃案にする/修正案を可決させればいい。議会が立法府であり、議会はその立法(条例案作成)こそが主たる役割なのだから。

6-1. 2021/11/11からの深田貴美子前市議による反対運動の違和感

2021/11/11夜の、前記産経新聞のニュースを引用する形で、この条例案に否定的なことをツイートした深田貴美子前市議。12日以降、長島昭久議員などともにその活動を活発化させる。

ただ、この深田氏は、あくまで外国人の投票権について否定はしない、としている(骨子案に対するツイートより)。

他方で、条例案についてのプロセスを「市民不在」などと問題視し、実質的に外国人の投票権について反対している。

この深田元市議、市長選出馬にあたり、9月議会をもって市議を辞職している。しかし、それまでは市議として活動しており、このツイートからもわかるように、9月の時点で骨子案が作成され、それが上程目前の状態であったことは何より本人がよくわかっていたはずである。当然、市民アンケート等についても把握していたはずだ。

にもかかわらず、突然この条例が降ってきたかのように印象付け、何のプロセスの瑕疵もない本件条例案の「上程」そのものを問題視している。

6-2. 「市長選非争点化」は反対派のブーメラン

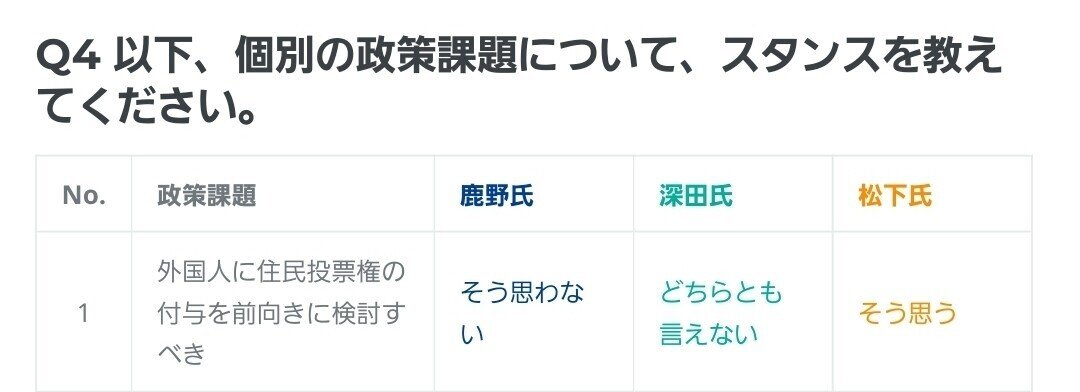

また、深田氏に限らず反対派の多くが、自身が松下玲子市長に敗北した市長選で、松下氏が条例案について何も語っていない、騙し討ちだという趣旨の発言を繰り返している。しかし、深田氏こそ、市長選において外国人の投票権についてあいまいな態度を示していた(令和3年武蔵野市長選挙アンケート)。

そもそも、骨子案・素案の作成、住民アンケート等は市長選前に行われており、現職の松下氏は、語らずとも外国人の住民投票権について前向きであることはわかる(し、アンケートでもそう答えている)。反対の立場の候補者が、それに反対の意思を示して戦うことは考えられるが、現職にとっては今やっていることを継続する=賛成なのは当たり前である。まして一人(深田氏)は「どちらともいえない」というものについて、争点化云々いうのはもはや意味不明である。

深田氏こそ、問題視して市長選を戦うこともできたはずであるのにしなかったわけであるから、市長選での「非争点化」を問題視するのであれば、その責任は深田氏にあろう。

7. これから&まとめ

深田貴美子前市議や長島昭久衆議院議員による、外国人の住民投票権付与反対運動。一応建前では、条例案の制定過程(といってもまだ議会の審議前)を問題視しているが、結局のところ外国人の投票権に反対しているだけである。そして、その建前の条例案の制定過程にも問題がないことは、ここまでみれば明らかであろう。

十分な市民アンケートが存在するにもかかわらず、「市民不在」といったり、審議前なのに「議論不足」などといってしまう反対運動展開者たちこそ、問題である。それはすなわち、(統計的にみて)7割の賛成する「市民」を「不在」とし、また、議会民主制を否定することになるからである。

騙し討ちでも、市民不在でもないのである。

類似の条文をもつ逗子市住民投票条例において問題にならなかったように、本来この条例に問題はない。憲法上の問題がないことも以前の3記事(以下「参考」に掲載)で繰り返しのべてきた。

「保守層」へのアピールなのか、売名なのか。深田貴美子前市議や長島昭久衆院議員の論理の破綻は果てしない。

参考:住民投票権条例についてのこれまでの記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?