【特別公開】濱田美枝子「「女人短歌」とは何だったのか?」(「ねむらない樹」vol.7 より)

濱田美枝子『『女人短歌』 小さなるものの芽生えを、女性から奪うことなかれ』の刊行を記念して、「ねむらない樹」vol.7の「特集:葛原妙子」より濱田さんの寄稿した「「女人短歌」とは何だったのか?」を期間限定で全文公開中です。

**********

「女人短歌」とは何だったのか? 濱田美枝子

(「ねむらない樹」vol.7 特集:葛原妙子 より)

季刊歌誌「女人短歌」(女人短歌会、一九四九年九月~一九九七年十二月)は、一九一号を以て終刊するまで、四八年に亘って女性のために女性自身の手によって編まれた歌誌である。その功績は、特に次の二点にある。

一つは、結社を超えて女歌人たちが結集し、歌歴の軽重に関わりなく意欲的に「女歌人の自己啓発と作品発表の場を確保」してきた点である。二つには、「女人短歌叢書歌集」発刊を推進して女歌人たちに歌集刊行の気運を浸透させた点である。

「女人短歌」の誕生は、社会の趨勢に先駆けていち早く女性の解放や自由の機運を牽引した画期的なムーブメントであった。戦後の女歌人の興隆に多大な貢献をした点で、その意義は大きい。

かつて銃後を守る女性、母性賞揚という国策による母や妻としての役割を担わされてきた女性たちの環境は、戦後、婦人参政権の成立(一九四五年十二月)や翌年十一月に成立した日本国憲法での男女平等の保障など、民主化によって大きく転換した。

歌壇では、言論の統制から解放された歌人たちが競って活動を再開した。

例えば一九四五年十月には「新日本歌人協会」(機関誌「人民短歌」)が、翌年には「東京歌話会」(機関誌「短歌季刊」)が発足し、「短歌研究」や「八雲」等が復刊するなど、歌人たちの活動の場は広がり、勢いづいた。一方では、一九四六年には、「短歌への訣別」(臼井吉見「展望」『展望』、筑摩書房)や「第二芸術―現代俳句について―」(桑原武夫「世界」、岩波書店)等、戦時中の短歌への反省や否定による論が発表され、歌人たちに動揺が走った時期でもある。しかしこれらの混乱は、新時代の短歌の黎明をも意味している。この時代の気運に敏感に反応して自己変革・自己啓発を求めた女歌人たちによって、「女人短歌」は誕生したのである。

「女人短歌会」立ち上げの準備には川上小夜子・五島美代子・長沢美津・北見志保子らが奔走したが、特に五島の考えが会の根幹に大きく影響を与えた。

五島は、夫石槫(五島)茂が立ちあげた昭和初期の歌壇変革を志す「新興歌人連盟」への参加や、歌誌「立春」(立春短歌会)を主宰して活躍した。戦後は、朝日歌壇選者として、生活者の視点から新しい「新聞短歌」の分野に貢献した。さらに美智子妃の御婚約時に和歌指導役の任を拝した。専修大学教授の側面も有する。

口腹の慾にも勝てぬ身一つを|灼《や》くものありて辞書は手ずれぬ

のびのびとかく蒼空にうたひ上げしうた一つなくて吾ら敗れぬ

右の歌は一九四八年作である。どんなひもじさの中でも絶えることのない真摯で強烈な〈学びへの希求〉が窺える。後者の歌では悔恨と共に、戦時下がいかに思想やことばが拘束された不毛の時代であったかを鋭く突いている。五島は戦時中の精神の渇望を埋めるように逞しく新時代に立ち向かった。このように、戦後いち早く男性に伍して活躍していた五島は、新しい短歌会が「女だけの」ということに躊躇もあった。しかし、多くの認められない女歌人のためにと迫る長沢の直向(ひた む)きさに気圧されて加わった。

五島は、新時代を迎えて女性の歌誌を創刊するからには〈女歌人自身が時代を批評し、主体的に行動し得る力を持たねばならない〉という視点を「女人短歌」の基盤に据え、男性の好む意識に追従せず、〈自己のあるがままの姿を歌に詠むこと〉を会員たちに求めた。また今迄の惰性を排して新顔を大いに活用することを希望した美代子は、阿部静枝、生方たつゑ、山田あきの参加を条件に、推進役を引き受けた。

阿部は、社会民衆婦人同盟に参加して社会的活動を行うなど、社会的批評眼を備えた歌人であった。生方は、作歌についての方法論の構築を試みていた新進の歌人であった。後に「浅紅」を主宰、「毎日歌壇」(毎日新聞)の選者や日本歌人クラブ代表幹事などを歴任した。評論や随筆にも優れている。山田は、戦時下で治安維持法違反による二度の検挙にかかわらず、プロレタリア歌人としての信念を貫き、戦後も社会的弱者と共に戦った歌人である。

五島が三者を〈男性優位の既成歌壇と戦える創作力や教養や批判精神を備えた歌人〉たち、と認めていたからこその人選と見て取れる。「女人短歌」の発展継続を見据えた重要な視点であろう。

第一回総会(出席六十四名、一九四九年四月二十五日)で北見(編集発行代表者)・阿部・五島・川上・生方が編集、長沢が庶務会計担当に選出された。この五人の力の結集が、初期「女人短歌」の礎となった。とりわけ長沢と生方は一五〇号まで会の運営に深く携わった。両者の責任感と牽引力が、「女人短歌」の存続を可能にした。

創刊号の巻頭に、たおやかな女性の横顔を描いた三岸節子(三岸は創刊以来終刊迄表紙絵を描いた)の挿絵と共に、次の四文を持つ「女人短歌宣言」が掲載されている。女性自らを主体として新しい短歌世界を拓こうとする意思の宣言である。

・短歌創作の中に人間性を探求し、女性の自由と文化を確立しよう

・女性の裡にある特質を生かして、新鮮で豊潤な歌を作らう

・伝統と歴史の中に生きてゐる女性美に、新時代を積み重ねて成長しよう

・同時代の女歌人の相互研鑽と新人の発見に努めよう

創刊時、入会金一〇〇円、年会費三〇〇円、一冊九〇円(八〇頁)であった。当時の白米一〇㎏三九三円、味噌一㎏二五円四七銭という物価に鑑(かんが)みるなら決して安くはない。それでも新しい時代を自ら拓こうとする女性たちの心を激しく揺さぶったに違いない。子連れで馳せ参じた女性たちもいる第一回総会の記念写真には、会員たちの創刊への期待と勢いが象徴的に表れている。二六三名の会員登録があった。北見は創刊号「感想」で、「今迄なしえなかった女性のあらゆる文化面の、運動に動きを持ちたいと思ひあふことから始まりました」と記した。創刊号に山田の次の歌群が掲載されたことに編集者たちの誌面作りへの心意気が見て取れる。

多喜二の母金二が母とにほんのははのなみだはいつ笑ひ澄む

をんなにはふかいかなしい希ひがある鼻つきだして梅雨の香をかぐ

それでは、創刊当時、歌壇での評価はいかがであっただろうか。

一九四八年十一月十八日、東京歌話会で五島・川上が女人短歌会の立ち上げを報告したところ、男性側からは「男性に対立的なものでなければよろし」(長沢美津「女人短歌と折口信夫―発刊の頃まで―」『女歌人小論』)という反応があったという。土岐善麿は創刊号を「どうも和気アイアイ過ぎるように思う」(「歌よむ女人」「女人短歌」、第二号)と評した。高尾亮一は、創刊号掲載の北見の「感想」を挙げ、北見の掲げた理想と情熱に対しての理解は示さず、「変な中途半端な主張などもたずに、サロンから盛り上がってくるものを育てるのがよかろう」(「女人短歌批判」「女人短歌」、第九巻第三〇号)と述べた。

このように、当時の歌壇の意識はまだまだ男性中心、女性蔑視的であったことが窺える。だからこそ、女性たちにとって「女人短歌」のような自由に発言・発表できる場が必要だったのである。

こうした中で、折口信夫(釈迢空)は「女人短歌」の活動に理解を示した。北見の提案で「女人短歌叢書歌集」を毎月一冊ずつ同規格で刊行することになり、まず、第一陣の七冊が刊行された時点で、委員六人が折口邸を訪問した。川上や長沢がかしこまっている中で、阿部と五島は、今さら何を聞くの、といぶかしげであった。この時に折口の語ったことが、第二巻第四号に「女人短歌序説」として掲載された。折口は古くからの女歌の歴史を辿り、明治になって「新詩社にはロマンチックな歌があふれ、鉄幹を中心とする女流歌人の時代となつた」が、「アララギの盛時には、女性は無力なものとなつた」と指摘し、「長い埋没の歴史をはねのけて、今女流短歌が興らうとしてゐるらしい」とエールを送ったのである。抒情詩としての短歌の復活を期待しての言辞であろうか。

ちなみに、七冊中の一冊である『風』(一九五〇年十月)は、五島の第四歌集で、東京大学文学部在学中であった長女ひとみの自死から八ヶ月後に刊行された。〈娘の死〉に直面した母の慟哭と悔恨、喪失が核となった珠玉の挽歌の書として歌壇で評価された。

また同じ第一陣で生方の第三歌集『浅紅』も刊行された。次の歌は明快かつ知的観察眼が光り新歌風への兆しが表出している。

痛きまで痺るる手をとりあへりためらひもなく人がこほしも

けだものは骨くはへきて草に置く奪ひきて何のためらひもなく

長沢の第一歌集『雲を呼ぶ』には迢空の歌に通じる風情がある。

征き斃れ戦ひ斃れし馬の碑と火の見櫓並ぶ畑中

形なき人の言葉がかさなりていくらかは真相にちかきか

「女人短歌叢書歌集」が次々と刊行されたことで、歌壇では女歌人の働きの力が徐々に認知され高められていった。

「女人短歌」は、第二号以降、短歌のみならず評論や研究論文、短歌の展望についての座談会などを積極的に掲載した。こうした活動を支えた評者の一人に創立からの会員である葛原妙子がいる。

葛原は第三十二号から編集委員に加わったが、すでに創刊号から随筆をはじめ、表現の場を広げていった。そして、「女人短歌叢書歌集」を母体に第一歌集『橙黃』を皮切りとして次々と歌集を刊行し、自己の歌風を深化させていった。

とり落さば火焰とならむてのひらのひとつ柘榴の重みにし耐ふ

晝の視力まぶしむしばし 紫陽花の球に白き嬰兒ゐる

口中に一粒の葡萄を潰したりすなはちわが目ふと暗きかも

葛原は、現実の生活を歌にするという状況から脱して、現実に感じる自己の確かな感覚によって現実の奥にある真実を歌に詠むという独自の歌風を獲得した歌人である。真実は美しい。幻想と見える世界も、葛原にとっては多くが現実の確かな自己の感覚から出発している。葛原には、球体への執着が見られる。また、表現形式においても破調や句空けなどを取り入れた新しいスタイルを模索した。前衛短歌の先駆けとして戦後の歌壇に特異な存在であり、西脇順三郎の世界観を理解し得る歌人であると見て取れる。

「女人短歌」での出会いをきっかけに葛原と生涯切磋琢磨する友となった森岡も、一九五三年第一歌集『白蛾』を刊行し、女歌人の存在が注目された。終戦後帰還したにもかかわらず、戦傷がもとで翌年逝去した夫への挽歌や、残された息子との間を繫ぐ甘やかな感情が流れる独特の歌集である。ふと、五島の歌集かと思うほど、ある種の共通する心象が感じられたりする。

死顏に触るるばかりに頰よすればさはつては駄目といひて子は泣く

月光にうづくまりをるわがなかのけものよ風に髪毛そよめかす

六二四冊の「女人短歌叢書歌集」の誕生は、戦後の女性歌人興隆の金字塔である。

「女人短歌」は、「アララギ」終刊と時を同じくして、一九九七年十二月に終刊した。森岡は終刊号で「昭和二十四年発足以来、流派にこだわらず女流歌人たちが集まり、女歌について発言もし、新しい風を巻き起こしました。しかし現在は女歌人だけの横のつながりというよりは男性に伍して、女性も互いに活動していくのであって、当初の目的は充分に達成したと思います」と終刊の辞を述べた。女性歌人が自立してそれぞれの活路を開いていることを見とどけた希望ある安堵の終刊であることを示している。

**********

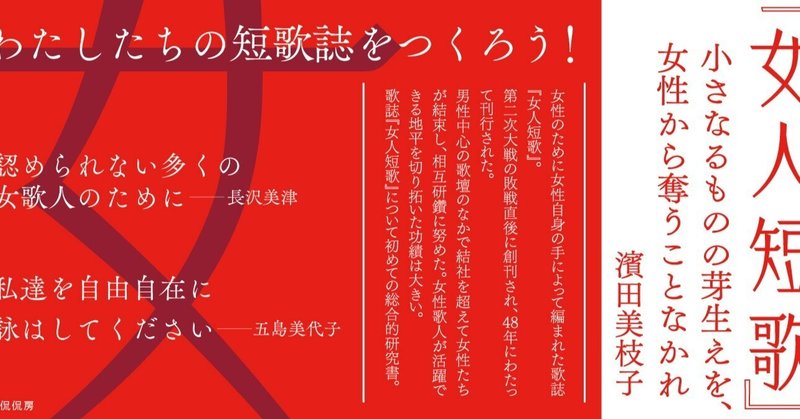

『『女人短歌』 小さなるものの芽生えを、女性から奪うことなかれ』

濱田美枝子

http://www.kankanbou.com/books/tanka/0583

四六判/並製/320ページ

定価:本体2,200円+税

ISBN978-4-86385-581-6 C0095

装丁 成原亜美(成原デザイン事務所)

わたしたちの短歌誌をつくろう!

女性のために女性自身の手によって編まれた歌誌『女人短歌』。第二次大戦の敗戦直後に創刊され、48年にわたって刊行された。

男性中心の歌壇のなかで結社を超えて女性たちが結束し、相互研鑽に努めた。女性歌人が活躍できる地平を切り拓いた功績は大きい。

五島美代子、長沢美津、生方たつゑ、阿部静枝、山田あき、葛原妙子、中城ふみ子、森岡貞香ら、『女人短歌』に集った歌人たちの熱き魂のリレーを追う。

歌誌『女人短歌』について初めての総合的研究書。

【著者プロフィール】

濱田美枝子(はまだ・みえこ)

1947年富山県生まれ。1973年日本女子大学修士課程修了後、私立フェリス女学院中学高等学校国語科教諭。在勤中、聴講生、客員研究員として二度母校に内地留学。2020年日本女子大学博士課程後期単位修得満期退学。同年4月より日本女子大学学術研究員として現在に至る。共著『祈り──上皇后・美智子さまと歌人・五島美代子』(藤原書店)など。

**********

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?