【試し読み】ローラ・カプラン『ジェーンの物語 伝説のフェミニスト中絶サービス地下組織』(塚原久美訳)より(「プロローグ」)

プロローグ

一九七三年にアメリカの連邦最高裁判所は、ロー対ウェイド訴訟の判決によってアメリカ国内での中絶を合法化した。それまでの四年間に、一万人を超える女たちが〈ジェーン〉に電話をかけた。〈ジェーン〉とは、正式には「女性解放の中絶カウンセリング・サービス」として知られるシカゴ[イリノイ州]のグループが、連絡用に使ったコードネームである。毎週、毎週、あらゆる階級、あらゆる人種、あらゆる民族の女たちが、切羽詰まって〈ジェーン〉に電話をかけてきた。夫や恋人に避妊を禁じられていた女たち、あらゆる避妊法を使っていたのに妊娠してしまった女たち、あるいは避妊をしなかった女たちだった。自分はもう妊娠しないと思い込んでいた年のいった女たちもいれば、生殖のしくみすらわかっていない若い女たちもいた。子どもを育てられない女たちもいれば、子どもをほしくない女たちもいた。決断するのに苦悩する女たちもいれば、何の迷いもない女たちもいた。 それぞれが、産むかどうかに関して、その時点で最善の決断をしようとしていた。

一九六九年に結成された〈ジェーン〉は、当初は女たちの相談に乗り、裏社会の中絶医に斡旋していた。その頃、全国各地で同じように究極の支援を提供するグループが形成されていた。しかし、〈ジェーン〉は独自の発展を遂げた。初めの頃、〈ジェーン〉のメンバーは、どの中絶医なら腕がよく信頼できるかを見極めることに専念していた。ところが、ほどなく〈ジェーン〉は、違法の施術者に依存している限り、女たちは実質的に無力であることに気づかされた。メンバーたちは、中絶の過程を自分たちで制御(コントロール)することで、〈ジェーン〉を頼って来る女たちも自己コントロール感を得られるようにしようと決意した。まもなくグループは、自分たちと緊密に協力してくれる医者を見つけた。その医者が自称していたとおりの〈正規の医師〉ではなかったことが判明すると、〈ジェーン〉のメンバーは大胆な行動に出た。「彼にできるなら、私たちにもできる」。やがて〈ジェーン〉のメンバーは、彼から中絶に必要な技術(スキル)を学んだ。

女性解放運動の実践者でもあった〈ジェーン〉のメンバーは、生殖を自己コントロールすることこそ女の自由の根源だと考えていた。行動する力は、一人ひとりの女が手に握っているべきだ。中絶を受けるという彼女の決断は、彼女自身の人生における積極的な選択として強調されねばならなかった。そして〈ジェーン〉は、どの女にも中絶を求めるのは自分の人生を自分でコントロールすることなのだと理解してもらいたかったので、女たちが自分の中絶をコントロールしているのは、彼女自身だと感じられるようにしたかった。〈ジェーン〉のメンバーは、女が自分の中絶をコントロールできるようになる唯一の方法は、自分たち〈ジェーン〉が中絶のプロセス全体をコントロールできるようになることだと気づいた。グループは、中絶のことを気にかけるメンバーが、中絶を手がける人物になるべきだと結論した。

〈ジェーン〉を立ち上げた時、まさか自分たちで中絶を手がけることになるとはメンバーの誰一人も思っていなかった。彼女たちが意図していたのは、あるメンバーが「切実なニーズ」と呼んだものに応じることだけだった。そのニーズのために、しだいに彼女たちは過激な行動に導かれていった。メンバーたちの活動は医療モデルに従ったものではなく、彼女たち自身がどう扱われたいかという実感に基づいていた。中絶を求めて〈ジェーン〉を訪れた女が経験するのは、標準的な医療現場で遭遇することとはまったく別物だった。彼女は招き入れられた。彼女がその場をコントロールしていた。彼女は受動的な対象や患者になるのではなく、参加者になることを期待されていた。〈ジェーン〉は言った。「私たちがしてあげるんじゃなくて、一緒にするのよ」。中絶を行っている最中と回復期に何が起こるかを事前に知らせておいて、中絶そのものを行う際にも、彼女と話しながら一歩一歩進め、グループのメンバーは、たいていの女が無力さを痛感させられる状況の中で、個々の女に彼女自身の力(パワー)を実感させようとした。〈ジェーン〉は、女が自分のからだを取り戻していくのと同時に、人生をも取り戻していけるような環境を作ろうとした。私が〈ジェーン〉に参加した頃には、このグループは女たちに心理的な落ち着き(コントロール)を取り戻させるだけでなく、違法の中絶医たちから要求されていた金銭的な脅威からも解放させることに成功していた。〈ジェーン〉が請求したのは、医療品と管理費をまかなうのに必要な金額だけだった。そして、支払いができないことを理由に追い返される女は一人もいなかった。

個人が自らの暮らしぶりを改善できるツールやスキルを手に入れることは、常にその人をエンパワーする。私たちが、他の女たちを変革させる力を秘めていると信じたことは、私たち自身にも変化をもたらした。責任を引き受けることで、私たちは信頼される存在になった。私たちのほとんどは、より強くなり、確信を深め、自分自身の能力に自信を持つようになった。自らの解放のツール―私たちの場合は医療器具―を手にすることで、私たちは強大なタブーを打ち破った。それは恐るべき行為だったが、同時に爽快でもあった。他の女たちに感じてほしいと願っていたのとまったく同じ力強さを、私たち自身が感じていた。私たちは、社会にある様々な問題は権力(パワー)の不均衡から―誰かが他の誰かを、教師が生徒を、医者が患者を権力で支配していることから―生じているのだと理解するようになった。権威や専門家に重みがあるのは根本的にその地位に備わったものであり、その地位を占めているのが誰であるのかには関わりない。〈ジェーン〉はグループの実践を通じて、制度化されてきた権威に挑戦し、従来の権力の不均衡を正そうとした。

しかし、私たちが世の中に対してはっきりと認識していた権力の政治性(パワー・ポリティクス)は、皮肉なことに、グループ内部の力学にも反映されていた。〈ジェーン〉は中絶を必要とする女たちに自分の好きなように(コントロール)させることに成功したが、グループのメンバー間で権力を分かち合うことにはあまり成功していなかった。中絶の技術や重要な問題や重大な決定に関する知識の格差が生じ、知識の階層構造が形成されていった。知識を隠し持っていた人々は、自分たちの行動を正当化するために、グループの秘密を守るためだと繰り返し主張した。中絶に関する情報を提供するだけで犯罪行為とされた時代には、これは正当な主張であった。それでも、用心深くしなければならないことだけが唯一の理由ではなかった。私たちは、立ち現れる社会の秩序構造の多くに挑戦してきたにも関わらず、社会を形成している秩序構造がグループ内でも再生産されていくことに抵抗するのが、いかに難しいかを思い知らされた。個人をエンパワーしようとする私たちの決意が固いのは、私たちに助けを求めてくる女たちとの関わりの中だけであるように思われた。私たちは女たちに対して、からだのしくみや自分自身の健康を大切にするために自分でできることについて、できる限りの情報を与えるようにしていた。

医学的権威に対してつべこべ言わずに従うことが原則だった時代の空気の中で、〈ジェーン〉はぐんぐん力をつけていった。当時は患者の代弁者もいなければ、病院を監督する制度も医療消費者と呼ばれる存在もなかった。自分の生殖のしくみを理解している女はほとんどいなかったし、どこで必要な情報を手に入れられるのか見当もつかなかった。医者しか知らない特殊な知識は、素人には理解できない言葉で表現され、意図的にアクセスできないようにされていた。私たちにはそれを知る権利がなかったのだ。

一九七〇年後半になって、ようやく自己啓発的な健康本の第一弾である『からだ・私たち自身』[この本は何度も改版されており、一九八四年版を邦訳したものがウィメンズブックストア松香堂から一九八八年に刊行され、現在、NPO法人WANが運営するウェブサイトの「WANミニコミ図書館」で公開されている](『からだ・私たち自身』日本語版翻訳グループ編訳)が出版された。今でこそ私たちの多くは、図書館や書店で必要な医療情報を手に入れられることを知っているが、二五年前には考えられなかったことだ。だが今もなお、十分な内容で手頃な料金であるだけでなく、自分を尊重してくれる医療を見つけることは、私たちの多くにとって苦難の連続である。

一九六〇年代後半、女性解放運動以外の人々も中絶にまつわる法律を変えようと努力していた。法学者たちやその団体であるニューヨークの中絶研究協会[一九六五年に結成、一九七七年に解散した]、ZPG(Zero Population Growth「ゼロ人口増加」を意味する)[一九六八年に様々な専攻の学者が設立し二〇〇二年までこの名で活動し、後にポピュレーション・コネクションに変更]のような人口抑制団体、NARAL(The National Association for Repeal of Abortion Laws当時は「中絶法廃止全国協会」[一九六九年にローレンス・レイダーとベティ・フリーダンが共同代表として設立。その後、「全国中絶とリプロダクティブ・ライツ・アクション・リーグ」(略称はNARALのまま)に改名し、二〇二三年には「リプロダクティブ・フリーダム・フォー・オール」に改名した])は法改正を支持し、裁判所で中絶法の合憲性に異議を唱えた。これらの団体は、すでに権限の付与されている各組織に対して、既存のルートを使って働きかけていたが、その成果はわずかなものにとどまっていた。女性解放運動が全国の女たちを動員して初めて、女たちの怒りによって闘争は加速化された。

女性解放グループは、個々の女たちが自ら経験した違法の中絶について証言するスピークアウトを実行した。女たちはデモを行い、女を排除して行われる中絶に関する立法府の公聴会を妨害した。女たちは中絶に関する真の専門家である自分たちの声に耳を傾け、それを認めてほしいと要求した。彼女たちは、秘密と恥に包まれていた中絶を公然の課題にしたのである。

しかし、女性解放運動は、中絶を公の議論の場に持ち出す以上のことを行った。中絶は性関係に関するプライバシーの問題ではなく、選択といった中立的な言葉でもなく、女が自らの運命を決定する自由という観点から、第三者の定義に従うのではなく、女自身が定義すべきものだとして、一連の問題の枠組みを再提示したのである。中絶はその試金石だった。強制不妊手術や不必要な子宮摘出手術からの解放も含み、女が自らのからだをコントロールする権利を持たなければ、他の領域で何を獲得しても意味はない。この問題は、政治的な観点からだけでなく、道徳的な観点からも取り上げられた。女が望まない妊娠の継続を強要されたり、危険な違法処置に追いやられたりすることは、道徳的に許されないことだとされた。自分自身の道徳的な決断に基づいて行動する能力を否定されたために、死に追いやられていく女たちが現に存在していた。

公的な闘争が進行しているあいだも、中絶を受けられるところを見つけようとする女たちは、日々、命を危険にさらしていた。彼女たちの苦しみを無視することはできなかった。こうした女たちの差し迫ったニーズを満たすために、女性グループや聖職者のネットワークが組織された。道徳的な要請に基づいて、バプテスト派の牧師であったハワード・ムーディーは、最初の聖職者グループである「中絶に関するニューヨーク聖職者相談サービス」を設立した。彼は全米の聖職者に、女性たちが安全な中絶を受けられるようにするために、同様のネットワークを立ち上げるようにと呼びかけた。これらの聖職者団体は、宗教組織の道徳的地位を背景に、新聞で自分たちの活動を公表し、道徳的な言葉で問題の枠組みを提示して法改正を提唱するなど、公の場で役割を果たした。

聖職者グループも女性解放グループも、有能な中絶医を探し、値段の交渉をし、中絶費用を捻出し、何万人もの取り乱した女たちのカウンセリングを行った。こうしたグループは女たちを助けただけでなく、法律をあえて破ることによって法の力を弱体化させた。彼らは、かつて存在した別の不道徳な法律―逃亡奴隷法―をあえて無視し、動産奴隷制度の弱体化に貢献した「地下鉄道」[一九世紀アメリカの黒人奴隷たちが、奴隷制が認められていた南部諸州から、奴隷制の廃止されていた北部諸州、ときにはカナダまで亡命することを手助けした奴隷制廃止論者等の市民組織]の伝統に従った。地下鉄道に参加した数多くの人々のように、中絶の斡旋サービスに参加した人々の物語は、私たちの隠された歴史の一部である。

一九七三年のローレンス・レイダーの『中絶Ⅱ:革命を起こす』Abortion II: Making the Revolution(日本語版は未刊)から始まったリプロダクティブ・ライツを求める闘いの歴史は、立法と法廷闘争の視点から記されてきた。フェミニストや中絶地下組織を作った人々の草の根の努力を記録したものはほとんどない。

数年前、私は教員資格を取得してから教育学修士課程に進学した大学院一年目の学生に講義するよう頼まれた。教授は、〈ジェーン〉の事例が学生たちにエンパワーメントという概念を理解させるために役立つことを期待していた。私が話してから、いくつかの話し合いの小グループに分かれた。私は若い教員たちに、女性解放運動以前の女の立場を説明しようとした。かつて女たちが受け取っていたメッセージは、女は男よりも知性も能力も価値も劣っているというものだった。女はヒーローではなかった。女はヒーローに救われる存在だった。女の生活に直結する問題の枠組みを決めるのも女たちではなく、議会や教会といった男たちが独占していた制度や権威が決めていた。

グループのある若い男子学生は、驚いた様子でこう尋ねた。「女性運動は、女性の選択肢に取り組んでいたのであって、女性が弁護士になることに取り組んでいたのではないのですね?」

若い世代はそんなふうに考えているのか、と私は思った。どこでそんな情報を得ているのだろう? 誰が私たちの歴史を定義しているのだろう? 直接関わってきた私たちが声を挙げなければ、私たちが闘ってきたものは消えてしまう。

一九六〇年代に成人した私たちにとって、性の自由を求める議論は今もなお新鮮だ。それ以降に生まれた人々にとっては、すべてが古い歴史のように思えるかもしれない。しかし、最高裁が避妊具を入手する権利を認めたのは一九六五年のことで、それも既婚者に限られていた[グリズウォルド対コネチカット判決、六五頁参照]。それまでは、アンソニー・コムストックが一九世紀に行った「道徳的純潔」キャンペーンを継承した避妊具の販売や配布を禁止する法律がいくつもの州に残っていたのだ。最高裁がアイゼンシュタット対ベアード判決[グリズウォルド対コネチカット判決を拡大して、未婚者にも避妊具を使うことを認めた連邦最高裁判決]で避妊の権利を独身者にも拡大したのは、[中絶の権利を認めた]ロー対ウェイド判決が下されるわずか一年前の一九七二年のことである。それ以前は、未婚者が避妊具を手に入れられるかどうかは、場所によって、あるいは医者によって、まちまちだった。ファイヴ&ダイムの雑貨店で安物の結婚指輪を買い、医者に既婚者であるように見せかける女もいた。私の知人は結婚式の直前に避妊薬をもらいに医者に行った。医者は彼女に、新婚旅行が終わったらまた来るようにと言った。

一九六〇年代の若い女にとって、からだのコントロールと性のコントロールは主要な関心事だった。当時は、一九五〇年代の文化的・政治的抑圧から社会の一部が脱却しつつあった時代である。公民権運動、学生運動、反戦運動は、当たり前とされていた規範や権威に挑戦した。そうした動乱の中から、新しい女性運動が生まれた。

大学を卒業して二年後の一九七一年にシカゴに戻った時、私は女性解放運動に参加したいと思っていたが、中絶は私の主たる関心事ではなかった。ニューヨーク州では一九七〇年に、妊娠二四週までの医者による中絶を合法化するという、全米で最もリベラルな中絶改革法が制定された。立法府の勝利は劇的だった。評決が発表されようとしたまさにその時、カトリックの多い北部地区を地盤とするジョージ・マイケルズ下院議員が、政治家としてのキャリアを台無しにすると承知しつつも、高まる良心に屈してノーからイエスに票を変えたのだ。彼の一票によって法案は可決された。当時の私は、一票の差で女の命が守られたことの意味に気づいてもいなかったし、ニューヨークの法案が浮き彫りにした改革派と急進派の現在進行形の闘いのことも知らなかった。

一九六九年と一九七〇年にニューヨーク州議会が中絶の合法化について議論していた時、急進派のフェミニストたちは、自分たちが理想とする中絶法のコピーと称して白紙を配って回った。彼女たちは全廃を要求し、全廃とは中絶に関する法律をすべてなくすことを意味していた。どんなにリベラルな改革法であっても、女のからだを法律で管理(コントロール)する州の権利を維持している限り、私たちにとっては敗北なのだと、彼女たちは主張した。リベラルだとされるニューヨーク州法がまさにそうであるように、いったん規制が成文化されれば、さらに規制を強める道が開かれる。急進派の彼女たちは、たとえ中絶が合法化されても、女にとって以前と変わらずアクセスしにくいものになる時代が来ることを正しくも予見していた。

一九七三年に連邦最高裁が下したロー対ウェイド判決は、妊娠初期から中期までの中絶は、女とその担当医が共に行う医学的決定であるとした。その四年後、連邦議会は連邦政府のメディケイドを中絶に使うことを禁止するハイド修正条項を可決した。低所得の女たちの中絶に公的補助を行っているのは、わずか一七州のみである。アメリカの郡(カウンティ)の八〇%には中絶サービスがない。医学部の半数は、医学生に中絶技術を教えていない。中絶反対勢力による嫌がらせや脅迫のために、中絶を進んで行おうとする医者はめったにいない。ミズーリ州で提起され、連邦最高裁で争われたウェブスター対リプロダクティブ・ヘルス・サービス裁判の判決(一九八九年)は、中絶のために公的資金と公立病院を使用することを禁止するなど、ミズーリ州法による数々の制限を認めた。ウェブスター判決は、一部で予想されていたようにロー対ウェイド裁判を覆しはしなかったが、州ごとに州裁判所が中絶に関する様々な制限を検討することを許してしまった。ロー対ウェイド裁判の判決文を書いたハリー・ブラックマン判事は、ウェブスター判決の反対意見の中で、前途は不吉であり「冷たい風が吹く」ようだと述べていた。急進派の予見的な警告は、まさに現実になってしまったように思われた。

ロー対ウェイド判決以前の様子を記憶している私たちは、いくら中絶を制限しても中絶はなくならないことを知っている。どの女にとっても、中絶するという決意は理論に基づく抽象論ではなく、彼女の人生の具体的な状況に根ざしている。彼女は自分の決断を天秤にかけ、その結果に基づいて行動しようとする。法律がどうあろうとも、自分の命を危険にさらすことさえいとわずに、女たちが常に行ってきたことである。一九八八年、親への告知を義務づけているインディアナ州で、自分が妊娠していることをどうしても親には言えなかった一〇代のベッキー・ベルは、違法の中絶によって死亡した。一九七七年、テキサス州で合法的な中絶を受けるための金がなかったロージー・ヒメネスは、違法の中絶によって死亡した。今でも新聞は、自分がしなければならないと思うことをするために、追い詰められていった女たちの物語を報じ続けている。

中絶を求める闘いに参加した私たちにとって、自らのからだをコントロールする女の権利に対する脅威が増していくことは、冷たい風が吹くどころではない話である。公的な議論において、胎児の地位は生きている人間と変わらないところまで昇格されている。女たちはますます子どもの敵とみなされ、発育途上の子どもを女から守るために州の介入が必要だとされている。だが実際は、女たちは依然として子どもを妊娠し、胎内で育て、出産し、そしてほとんどの場合、子どもの主たる養育者になっている。女たちはまたしても、全責任を負わされながらも何の権力(パワー)も持てず、未来世代の保育器に格下げされようとしている。それは、女性運動が異議を唱えようとしてきたのと同じ抑圧的な見方である。中絶だけでなく、女たちが自らの運命をコントロールする力(パワー)が危機にさらされているのだ。

一九六〇年代後半のフェミニストにとって、問題は明確だった。当時の私たちは胎児イメージを用いた偽りの感情論に振り回されることはなかった。「未生(アンボーン)」の存在は、まだ生まれてなく、まだ人間ではない、ただそれだけの存在だった。いつ妊娠し、いつ産むのかという決断は、たった一人の人間、妊娠している女だけのものだった。その道徳的な決断は、まさに彼女のものでなければならなかった。その結果を背負うのは彼女だからだ。それは、女たちが獲得しようとしていた自由の根幹に関わる問題だった。中絶医を斡旋していたグループは、自分たちの活動を個々の女の意志決定力を強めるものだと見ていた。

友人のIUD(Intrauterine Device子宮内避妊具)[子宮内に入れておくことで着床を妨げる道具]の失敗がきっかけで〈ジェーン〉に出会えたことを、私は幸運に思っている。中絶後、彼女は私に会いに来て、違法の中絶が医学的に安全だっただけではなく、前向きで教育的な経験でもあったことに驚き、興奮していた。私はシカゴに戻ったばかりで、この運動に参加する方法を探しはじめた。ここに具体的な活動をしているグループが存在していて、しかも危険で、大胆で、秘密主義的であることのすべてが私にとっては魅力的だった。私は参加することに決めた。

一九七一年秋に私が参加した時のグループは、すでにメンバー自らが中絶を手がけるまでに進化していた。〈ジェーン〉は組織として確立されており、手順も決まっていたし、実績も積んでいた。私はまずカウンセラーとして活動を始め、その後、事務や医療的な仕事も担当し、合法的な中絶クリニックが初めて開設された一九七三年の春まで、このグループで働いた。

〈ジェーン〉が私に教えてくれたのは、中絶や女性解放以上のことだった。〈ジェーン〉の歴史は、人々が何かを行うために組織を作った時に何が起こるのか、人々が自らの行動によってどのように変化するのかに関して興味深い実例を示している。〈ジェーン〉で活動を始めた時以来、私は個人のパワーを理解する鍵として〈ジェーン〉で経験したことを引き合いに出してきた。〈ジェーン〉での私たちは幸運にも、差し迫った重要なニーズを満たすプロジェクトを立ち上げることができたし、それと同時に、望ましい世界のあり方に関する自分たちのビジョンを実現することもできたのだ。

私にとって〈ジェーン〉は、これまで参加する機会に恵まれた中で、最も大きな自己変革をもたらしてくれたプロジェクトだった。私はこのプロジェクトについて客観的であるふりはできないし、あまりに親密に関わった歴史について客観的に語ることなど不可能だとも思う。語り手の視点やバイアスが入り込まずにはいられないからだ。私は観察者ではなく、現場における実践者だった。私はいろいろな仕事を引き受け、協力関係を結び、自分だけの具体的な歴史や人間性を通じて、そこで起こった出来事を解釈してきた。そして私の真実そのものも、いくつもの層を成している。

〈ジェーン〉の歴史をひもとくこと自体が挑戦である。グループは意図的に記録をほとんど残していない。私たちが行っていたことは違法だったので、個々の女に関する詳細は極秘にされていた。捜査の手が入った場合に備えて、記録は最小限にとどめておく必要があった。ミーティングの議事録は残さず、自分たちの行っていることも書き残さなかった。この歴史を構築するために、私が主な情報源にしたのはメンバーたちの回想である。二〇年後の記憶はどれほど正確なのだろうか? 実際、私がカウンセリングした数百人、中絶の際に手を握った千人もの女たちのうち、私の記憶に残っているのは問題の生じた数人だけにすぎない。しかし、まだ二〇年程度しかたっていなかったとしても、〈ジェーン〉におけるそれぞれの立場やそれ以外の人生で経験してきたことに影響を受けている私たちが当時について下す評価は、どれほど正確なのだろうか?

私が書いたものは、集合的回想録とでも呼べるものかもしれない。この本は、様々な時点で〈ジェーン〉のメンバーとして関わった一〇〇人を超える女たちのうち、三分の一以上、半数未満の女たちとの何百時間にも及ぶインタビューによって編纂されている。また、社会学者ポーリン・バートが社会学雑誌にいくつかの論文として発表した一九七〇年代半ばに行われたグループのメンバーたちへのインタビューと、一九七三年の夏から秋にかけてシカゴの地元新聞に〈ジェーン〉が書いた連載も参考にさせていただいた。ある元メンバーは、自分の体験について書いた未発表のエピソードを引用させてくれた。グループに参加していた女たちだけでなく、彼女たちと一緒に暮らしていた男たち数人や、サポートしてくれた何人かの医者にもインタビューした。さらに、〈ジェーン〉を通じて中絶を受けた女たちも探し出した。

自分が行ったインタビュー記録を読み返してみて、誰もがとてもオープンに話してくれたことに驚いた。もちろん、彼女たちの多くは私と一緒に仕事をしたことがあり、私のことを個人的に知っており、信頼もしてくれていた。一方、当時の私を知らなかった人たちも協力的だった。私たちの共通理解が、彼女たちの記憶を豊かにした。私たちが行ったことについて、誰にも話したことがなかった人もいた。私たちのほとんどは、ずっと連絡を取り合ってこなかった。

自分にバイアスがかかっていないとは言わないが、私は公平であろうと努めた。又聞きの逸話やうわさは抜き、実際に参加していた人たちの記憶を信頼して、出来事や解釈の裏付けを取るように努めた。この本が〈ジェーン〉についての真の姿を現しているとは言えないが、これはただ私たちがどのように記憶しているか、いや、むしろ私たちが記憶していることを、私がどのように描くことにしたかの結果なのである。

この集合的な回想録のために、私は自分を含む〈ジェーン〉のメンバー全員と、〈ジェーン〉と直接接触したすべての人に仮名をつけた。本名を名乗ることに抵抗がない人々もいたが、プライバシーを守るために身元を明かしたがらなかった人々もいたので、一貫性を持たせるために全員を仮名にした。しかし、自分自身にまで仮名を使うことにしたのには別の理由がある。本書は、〈ジェーン〉というコードネームで匿名化された女性グループに関するものである。それはあるグループの物語であり、そのグループがどのように生まれ、どのように進化したかに関する物語である。これは個人の解剖学を超えたものであり、グループの解剖学なのだ。

〈ジェーン〉のメンバーであった私たちが、女のニーズを指針として行動することを選んだのはまさに注目に値する。そうすることで、私たちは違法の中絶を危険で陰惨な体験から、生命を肯定する力強い体験へと変容させた。その過程で、私たち自身も変容した。本書はそのグループの歴史であり、弱さと強さを併せ持つ普通の女たちが、なすべきことを見いだし、それを実行したグループの歴史である。それが〈ジェーン〉の物語なのだ。

※本文中で訳註は[]内に表記している。※一九六〇年代末の女性解放運動で活動していた〈ジェーン〉のメンバーと、彼女たちが仲間とみなした人々については「女(たち)」と表現する。※「中絶」としているものは、「人工妊娠中絶」を指している。

(つづきは本編で)

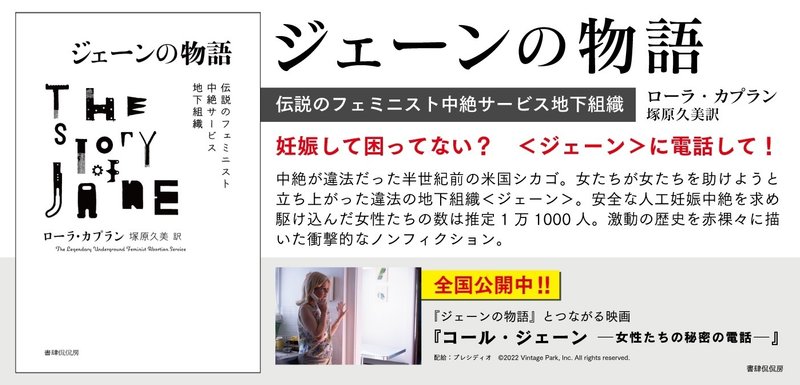

『ジェーンの物語 伝説のフェミニスト中絶サービス地下組織』(ローラ・カプラン/塚原久美訳)

http://www.kankanbou.com/books/kaigai/kaigai_essay/0623

四六判、並製、376ページ

定価:本体2,500円+税 ISBN978-4-86385-623-3 C0098

装幀 緒方修一

【著者プロフィール】

ローラ・カプラン

米国シカゴの中絶サービス地下組織〈ジェーン〉で活動。エマ・ゴールドマン女性健康センターの創設メンバー。ナショナル・ウィメンズ・ヘルス・ネットワークの理事を務め、様々な地域プロジェクトに携わっている。

【訳者プロフィール】

塚原久美(つかはら・くみ)

中絶問題研究家、博士(学術)、公認心理師、中絶ケアカウンセラー。著書『日本の中絶』、『中絶技術とリプロダクティヴ・ライツ』、訳書『中絶がわかる本』ほか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?