【試し読み】加藤有佳織「ともだちのともだち──ジェニファー・クレイグ『ポット始めました』とシークリット・ヌーネス『友だち』」(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)

加藤有佳織「ともだちのともだち──ジェニファー・クレイグ『ポット始めました』とシークリット・ヌーネス『友だち』」

(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)

*****

意外なともだち

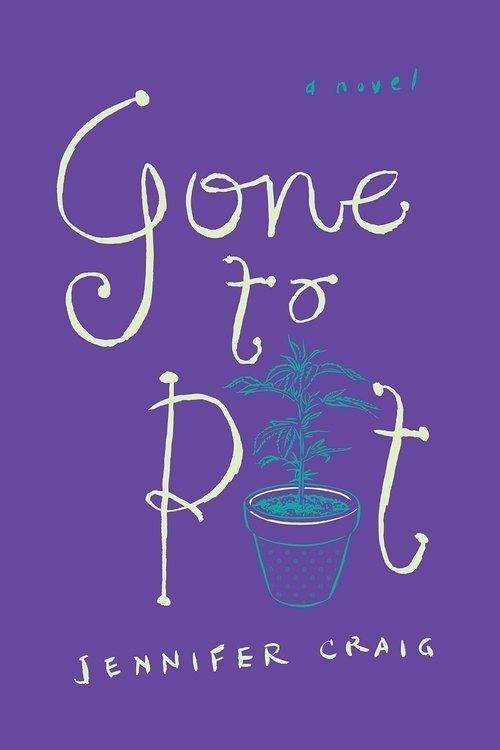

パンクガールとおばあさんは、意外なともだちの定番だろうか。ジェニファー・クレイグ(Jennifer Craig;1934年生まれ)の小説『ポット始めました』(Gone to Pot;2018年;日本語未訳)は、そんな二人の素敵な関係を描いている。

舞台は、カナダのブリティッシュコロンビア州、ネルソン。アルバイト先のカフェが火事に見舞われて仕事を失ったうえに、息子ジェイソンにすすめられた投資が泡と消え、ジェスの目の前に突然、貧困という問題が立ちはだかる。新しいアルバイトを探すものの、立ち仕事は大変ですからなどと親切そうな理由で断られたり、講習費用を払えずあきらめたり、どうにもままならない。実直に働き倹しく暮らしてきた挙句にほとんど一文なしにならなくてはならないことに、それを許す社会構造に、そしてきちんとした対策をとらない政府に、静かに怒るジェス。老齢の母を案じて、近くに暮らしている息子夫婦は同居を提案する。ところが、大切な財産である家を手放し、息子たちと同居して「ビルトイン・ベビーシッター」になるという道は、ジェイソンのやさしさが骨身に染みても、地下室を改装した個室を用意すると言われても、孫がどれほど愛おしくても、ジェスは選びたくない。かといって、今日の食べものを買うお金もない。途方に暮れつつ街を歩いていると、同僚だったスワンにひょっこり出くわし、「どうしてる?(howzit going?)」と尋ねられる。「もうひっちゃかめっちゃかよ(Everything's gone to pot.)」と応じると、「え、まじ?かっけぇ(Really? Awsome.)」と意外な言葉が返ってくる(Kindle版、第6章)。たくさんのピアスをして、カラフルな髪の毛を逆立てているスワンの使う言葉は、今までも大して理解できなかったけれど、今日もまた意味不明である。スワンは、“pot” を鍋ではなくマリファナだとおもったのだ。

ひとは見かけによらない

どこからどう見てもやさしいおばあさんが大麻を栽培しているなんて誰もおもわないというスワンの一言に勇気(?)を得て、ジェスは大麻栽培の道を選ぶ。犯罪に手を染めることへの道義的ためらい、いつか摘発されるのではないかという恐怖、家族に迷惑をかけてしまう可能性、いろいろと案じる一方で、差し迫ったお金の問題と盛り上がる好奇心のために、手探りの大麻栽培生活が始まる。スワンの知り合いマーカスが初期設備から苗や資材の手配を請け負い、ジェスの自宅地下室は大麻農園と化す。剪定の方法を間違えてしまったり、害虫に悩まされたり、最初の収穫は振るわない。それでも、植木店やネット情報を頼りに工夫し、地下室農園を軌道に乗せていく。家族や婦人会「ババズ(The Crones)」の愉快な仲間たちの前では今までどおりの自分がいるけれども、改造された自宅地下室では新しい仲間のスワンやマーカスとともに大それた冒険に乗り出すというドタバタの二重生活は、ジェスに不安とともに充実感をもたらす。やがて、男性用精力剤を特別処方したジェスの大麻は、別の品種かとおもうほどに見事に育ち、とてつもない高額で売れる。初期費用の返済を終え、ジェスはもう一つの冒険に乗り出す。ババズを中心に、紅茶と手作りお菓子のカフェ「おばあの庭(Granny’s Garden)」をオープンする。

ジェスは、見かけほどお人よしではなく、どこからどう見てもやさしいおばあさん、というわけでもない。にっこり微笑みながら心のなかで舌打ちすることもあるし、悪態もつくし、どうしても上手に折り合えない相手もいる(とくにジェイソンの妻エイミーとはことごとくかみ合わず、取り澄ました顔をぶん殴りたくなったり、飛び蹴りしたいほど苛立ったりする)。そして、分別なくスワンとケンカすることもある。使用済みの鉢と土を処分するため、ジェスとスワンは廃棄場へやって来る。係員の女性に家庭ごみか尋ねられたジェスは、「いいえ、ハッパ関係(No. Pot plants.)」と応じる(第18章)。緊張していると、ふさわしくないジョークを口走ってしまうことがあるのだ。係員は大笑いして、家庭ごみのコンテナを指差すので、運んできたゴミ袋を放り込む。ところが、スワンはものすごく怒っている。大麻栽培はそもそも違法で、わざわざばれるようなことはするべきではないし、かりにジョークだとしてもぜんぜん笑えない、と責めたてる。アメリカ人のスワンは、もし捕まれば送還されるため、ジェスとはまた別の緊張感を抱いていたのである。にもかかわらず、緊張の裏返しの軽薄さと動揺が入り混じったジェスは、捕まるのが嫌ならそんな格好をしなければいいじゃないと、スワンの見かけをからかう。

廃棄場でのケンカ以来、スワンと連絡が取れず、大切なともだちを失ってしまうのだろうかとジェスは気をもむ。数週間ぶりに顔を見せたスワンは、カリフォルニアの両親に呼ばれていたのだと言う。暴言を謝るジェスに、スワンは「ジェスはおかあさんみたいな感じで、しかも小言なし。最高だよ(You’ve been like a Mom to me, minus the bitching. It’s cool.)」と答える(第20章)。はつらつとしたスワンの姿に、自分こそ彼女を知ろうとせず、「見かけで判断していた(I was the one who had taken her at face value.)」ことに気づいたジェスは、この若いともだちをあらためて好ましくおもう(第20章)。そして、ジェスの特別な大麻の収穫を数回手伝ったあと、大学入学のためにカリフォルニアへとスワンは帰って行く。数か月して、多くの人々で賑わう「おばあの庭」にスワンが訪ねてきたとき、再会のうれしさにジェスの目はうるんでしまう。見違えるほど洗練されたスワンは、やはりいつものスワンであった。

ジェスたちの笑い声が響き渡る『ポット始めました』は、ジェニファー・クレイグにとって二冊目の小説となる。イギリスのヨークシャー出身のクレイグは、高校卒業後に看護師・助産師として働き、1961年にカナダへ移住した。看護師として働きながら夫とともに二人の子を育て、マギル大学で医学教育の博士号を取得。その後はブリティッシュコロンビア大学にて医学教育プログラムを作り上げ、1994年に『ポット始めました』の舞台であるネルソンへ移住したのを機に、創作を学び始める。2002年に回想録『はい先輩、いいえ先輩――1950年代、リーズで看護師を育成する』(Yes Sister, No Sister: Nursing a Leeds Nurse in the 1950s;日本語未訳)で作家としてデビューする。看護研修生のクレイグが生き生きとユーモラスに、1950年代のヨークシャーの医療・病院事情(と、ときどき驚く裏話)を語り、2010年にイギリスで第二版(一部改題Yes Sister, No Sister: My Life as a Trainee Nurse in 1950s Yorkshire)が出版されると16万部のベストセラーとなった。医療・医学に関する著作もある一方で、2014年に小説『メアリ・ルーのたくらみ』(Mary Lou’s Brew;日本語未訳)では実に愉快そうに大学を諷刺してみせた。第二小説『ポット始めました』は、おばあさんが大麻を育てるというファンキーな設定にその魅力が縮約されていると言ってよい作品だ。そしてその設定を支えているのは、ジェスの独立心と博愛精神である。目的は決して手段を正当化しない。けれども、ジェスの地下室大麻農園も「おばあの庭」も、社会が困っている人を救済しないのなら、そして自分たちに活動のチャンスと居場所を与えないのなら、いっそのこと自力でどうにかしてしまおうというDIY活動でもある。スワンやマーカスが「最高だよ」とジェスを慕うのは、そこのところなのだ。

恋人以上のともだち

シークリット・ヌーネス(Sigrid Nunez;1951年生まれ)の著作は、1995年のデビュー作『神の息に吹かれる羽根』(A Feather on the Breath of God ;杉浦悦子 訳;水声社、2008年)と1998年の第三作『ミッツ――ヴァージニア・ウルフのマーモセット』(Mitz: The Marmoset of Bloomsbury;杉浦悦子訳;水声社、2008年)を日本語で読むことができる。中国系パナマ人の父とドイツ人の母を持つ自身の体験をもとにしたデビュー作から、ある既婚女性の教養物語ともいえる第二作『はだかで眠る人』(Naked Sleeper;1996年;日本語未訳)、レナード&ヴァージニア・ウルフ夫妻のペットであったマーモセットの伝記という体裁の第三作などなど、多彩な作品がある。そんなヌーネスの最新作であり、2018年全米図書賞受賞作である『友だち』(The Friend;2018年;日本語未訳)では、自死を選んだ友人へ、作家の「わたし」が語りかける。創作科の学生であった語り手が、人気教員でもあり人気作家でもあった「あなた」と出会ってから数十年、親密なともだちであり続けた二人のあいだにあったものを語り尽くすことはできない。全米図書賞受賞に際して『友』はその思索的語りが高く評価され、実際、語り手は友人の不在があまりに大きいことを、さまざまな著作に言及しながら(たとえば「あなた」の好きな小説はJ・M・クッツェーの『恥辱』だったりする)、そっと語る。

1980年代カリフォルニアでは、目が見えないと訴えるカンボジアの女性たちが多くいた、と始まる。クメール・ルージュ支配下のカンボジアで暴行され、家族を奪われ、逃れてきた女性たちである。精密検査の結果は、身体的要因のない心理的な視覚喪失であることを示していた。これが、語り手が生前の友人と話した最後のことがらだった。そのあと受け取った、役に立ちそうな本のリストを挙げる友人のメールは、よいお年を、と結ばれていた。語り手はそして、葬儀では「あなた」が喜びそうな話があったと、聞こえてきた会話を紹介する――「『心から祈れたらいいのに』『どうして祈れないの?』『だって彼だから』(I wish I could pray. / What’s stopping you? / He is.)」(太字は原文イタリクス;Kindle版、2ページ)。それから、泣きすぎて痛む頭を抱えて窓の外を見ると、いつもより視界がぼやけていたことがあったと言う。でも、なぜ泣いていたのかは教えてくれない。

このようにして、語り手は長年の友人へ語りかける。ときに断片的になり、ゆるやかな連想を生み出しながら、「あなた」との関係を綴る。「いかにしてフラヌールとなるか」という論考のなかで、女性は散歩者にはなれないと述べて批判されたけれども、女性が散歩者になれないという友人の指摘はたぶん間違ってはいないとおもうと語り手は言う。ただし、「あなた」が女性と言うとき、それはほんとうは若い女性を意味していたのだと付け加える。教え子たちとも関係を持つような教師だった「あなた」と語り手の関係は「どこか普通ではなくて、他の人には理解されないこともあるもの(a somewhat unusual one, not always easy for others to grasp)」(11ページ)だった。「あなた」が誰かと結婚してからも、「二人の友情は続いた(our friendship grew.)」し(21ページ)、語り手の存在を受け入れられない妻もいた。恋人ではないけれども、「あなたが恋に落ちたという知らせに傷つかないことはなかったし、誰かと別れるかもしれないと聞くたびにわき立つうれしさを抑え込むこともできなかった(I never heard the news that you’d fallen in love without experiencing a pang, nor could I suppress a surge of joy each time I heard you were breaking up with someone.)」ほどに、語り手は「あなた」と近かった。

ある日、友人の三人目の妻から連絡がはいる。友人が残した老いたグレート・デーンを引き取ってほしいと言う。アポロという名の老犬はあまりに大きく、そして「あなた」だけを待っているかのように心を閉ざしている。ペット禁止のマンションに住んでいるからと断るけれども、誰かほかに引き取り手が見つかるまででもよいからと押し切られ、アポロと語り手のぎこちない同居生活が始まる。はじめは困惑し警戒していた一人と一頭だったが、「あなた」を亡くしたもの同士、少しずつお互いの存在に慣れていく。そして、退去勧告を受け取っても、どこか頑なに、どこか献身的に、アポロとの同居生活を手離そうとしない。「あなた」との関係においても、「あなた」が残したアポロとの関係においても、語り手は親密なともだちであろうとするけれども、傍の者はそこに恋情を読み込む誘惑に駆られてしまう。カウンセラーは、友人に友情以上の感情を抱いていたのではないかという憶測を捨てきれず(21ページ)、見ず知らずの女性は、くすくす笑いとともに「犬に恋しちゃった人ってあなたね(Aren’t you the one who’s in love with a dog?)」と言う(175ページ)。そのように言われた、とだけ記す語り手がほんとうの気持ちはわからない。ただ、彼らの言葉は、ともだち以上恋人未満という表現の不思議さを考えさせる。そして語り手自身、「問題は、いまもなお、自分が彼に恋をしていたのかどうかはっきり言えないことなのだ(The thing is, even now, I still can’t say for certain whether or not I was in love with him.)」と告白する(210ページ)。

あなたについて

第十一部、「どのように物語は終わるのだろう?今のところはこんな風に終わるんじゃないかとおもっている(How should the story end? For some time now I have imagined it ending like this.)」と語り手が切り出すのは、自殺未遂をしたある男性作家を友人の女性作家が見舞う場面である(181ページ)。「あなた」と語り手をおもわせる二人はやがて、創作について話し始める。男性がすすめた題材について、女性は作品を書くことが出来ないと打ち明ける。目を蔽いたくなるような悲惨な性暴力の被害者たちの姿を、あえて小説に書く意味を見失ってしまったのである。男性は、誰かの人生を素材にして創作することは作家の役割であり使命だと応じ、書くのを止めたのはとても残念だと言う。これに対して女性は、実は別の作品を書き始めたと、もう一つの告白をする。それは「あなたについて(About you)」の小説で、男性の自殺が未遂に終わらなかったらどうなるのかを描いていると話す女性に、男性はショックの色を隠せない(194ページ)。女性は続けて、男性はイギリス人作家となり、男性の愛犬ダックスフントのジップはグレート・デーンのアポロに変えていると説明する。ついさっきまで主張していた作家の天命的役割に、自分が供される素材となったとき、男性は「裏切られた気分だ(it feels like a betrayal)」と動揺し、「なんてやつなんだ、それでもともだちなのか。言葉はあんたを見捨てるはずだ。よくのこのこと会いに来られたものだよ(What kind of friend—oh shame on you. Words fail you, I see. I’m amazed that you can even look me in the face.)」(197ページ)とさえ言う。したり顔でレクチャーしていた男性作家の狼狽は滑稽であるけれども、彼の抗議に女性が何と答えたのかは書かれていない(これは『友』のひとつの特徴で、語り手もこの女性も投げられた言葉を記しただけで沈黙する)。続くのは「白紙に負けるな!(DEFEAT THE BLANK PAGE!)」と書かれた1ページだけで、女性が書きあぐねていることが伝えられ、第十一部は終わる(198ページ)。この女性が書いている小説こそ、ここまで読者が読み進めてきたものにほかならない。

煙に巻かれたままページをめくると、第十二部では、語り手がアポロとともに海辺でくつろいでいる。第十一部の女性がライターズブロックを乗り越えて書き進めた小説のなかにいるのか。それとも、そんな女性作家の物語をとおして、誰かを素材にする作家としての自分自身さえ素材にする語り手の現実へ戻ってきたのか。どういうことなのだろうと迷いながら先へ行くと、「あなた」と呼びかけられているのはアポロであることに気づかされる。語り手は、食欲が落ちて静かに休んでいるアポロに語りかけるが、「あなたに話しかけているのだろうか。それとも自分に話しているのか。どっちなのかあやふやになってしまった(Am I talking to you, or to myself? I confess the line has gotten blurred.)」(205ページ)と告白する。いつからあやふやになってしまったのだろう。「わたし」が語りかけてきたのは、ともだちの向こうの自分だったのだろうか。

『友だち』は、書くとは何か、文学とは何か、大切な存在を失くすとは何か、丁寧に思索をめぐらせる。亡き友「あなた」と、別れの近づく「あなた」への言葉は、語り手の愛でずっしりと重い。同時に、第十一部と第十二部の凝り様は、そのうちどこかからひょっこりとあの女性作家が現れて、読んでくれてありがとう、この小説どうだった?、とウィンクするのではないかという気にさせる(のだけれども、気のせいかもしれない)。あの女性作家にせよ、語り手にせよ、大切なともだちへの深々とした情と一緒に、飄々とした油断のならなさをまとっている。小説も見かけによらない。

執筆者紹介

加藤有佳織(かとう・ゆかり)

慶應義塾大学文学部助教。アメリカやカナダの文学、世界各地のカッパ(的な存在)に関心がある。翻訳にトミー・オレンジ『ゼアゼア』(五月書房新社、2020年、近刊)。

*****

この記事の収録書籍

『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』

青木耕平、加藤有佳織、佐々木楓、里内克巳、日野原慶、藤井光、矢倉喬士、吉田恭子

A5判、並製、376ページ 定価:本体1,800円+税

ISBN 978-4-86385-431-4 C0095 2020年12月刊行

文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版。座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。

http://www.kankanbou.com/books/essay/0431