【試し読み】加藤有佳織「こわかわいい創造の物語──モナ・アワド『バニー』」(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)

加藤有佳織「こわかわいい創造の物語──モナ・アワド『バニー』」

(『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』より)

*****

モナ・アワド(Mona Awad, 1978年-)の最新作『バニー(Bunny)』(日本語未訳、2019年)の舞台は、ニューイングランドにあるウォレン大学(“warren”には養兎場の意味もある)の創作科。その物語コースに通う25歳の大学院生サマンサ・ヘザー・マッキー(ヘザーは『へザーズ——ベロニカの熱い日』から。ウィノナ・ライダー!)が主人公である。彼女は強靭な翼のある想像力の持ち主で、子どもの頃から物語をつくるのが好きで、とくにホラーを愛している。ところが今はライターズブロックに苦しみ、文字通り一言も書けない。大学の雰囲気が、なんと言うか、合わないのである。裕福な家庭出身の学生が多く、美容師の母が亡くなってからずっと父と暮らしてきた彼女は、どこか疎外感を抱いている。エイヴァという素敵にとんがった女性と、詩・韻文コースに通うジョナというふんわりやさしい男性のほかには、友だちと呼べる(呼びたい)人はいない。同期の大学院生たちは異様に仲が良く、お互いをバニーと呼び合い、サマンサの目には獰猛にも映るハグをする。修了創作のためのワークショップでも彼女たちは、サマンサに言わせれば陳腐で薄っぺらくて既視感のある作品をご丁寧に褒め合っている。『バニー』は、一言で表すなら、バニーたちとサマンサの対決の物語である。

女たちのケンカ譚としてもおもしろく、映画や音楽や文学作品への言及もたくさんあって楽しいのだけれど、『バニー』の魅力というか魔力はそれだけではない。親友エイヴァを捨て、苦々しくも憧れていたバニーたちの一員になったサマンサに起こるドラマには、ちょっとした仕掛けが用意されている。その仕掛けが分かる前と後、物語をつくるのが好きな主人公サマンサを信じるかどうかによって、『バニー』は見事に表情を変えるのだ。だから今回は、その仕掛けを明かさないように気をつけながら、アワドのかわいくてこわい不思議な物語を紹介してみたい。

ワンピースと斧

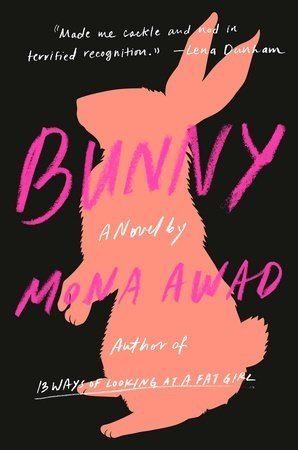

モナ・アワドの小説作品で書籍化されているものは、日野原さんが以前紹介してくださった短篇集『ファット・ガールをめぐる13の物語(13 Ways of Looking at a Fat Girl)』と長篇小説『バニー』のふたつ。また、2005年には、モントリオールの季刊誌『メゾンヌーヴ(Maisonneuve: A Quarterly of Arts, Opinion & Ideas)』にヴェロニカ・タートリー(Veronica Tartley)名義でコラムを寄せていて、すべてオンラインで読むことができる(こちらからどうぞ)。

最初の長篇小説となる『バニー』は、すでにAMCネットワークによるTVドラマ化も決定していて(“AMC To Adapt Mona Awad’s ‘Bunny’ Novel For TV; Megan Mostyn-Brown To Pen Pilot”より。デンヴァー大学の卒業生ニュースにも掲載)、どんな風に実写化されるのかけっこう楽しみ。さておき、『バニー』のこわかわいい世界を覗くために、まずはアワド自身が登場するブックトレイラーをどうぞ。

アワドのワンピースかわいい。でも斧?

群れからはぐれた女性

女性を意地悪く見つめる女性を描くとき、アワドの筆致はとにかく生き生きとする。『ファット・ガールをめぐる13の物語』で、アワドは女性たちの意地悪を丁寧かつユーモラスに描き出しているし、『バニー』ではどこか楽しそうですらある。

サマンサは、お互いをバニーと呼び合い、過剰なほどの親密さを発揮する同期の女性たちを忌々しそうに見つめている。力強いハグでお互い破裂してしまえばいいのにと願い、鼻や頬をくっつけ、こめかみを合わせる姿に「ボノボが唇を擦り合わせる姿やホラー映画のうつくしい殺人鬼の子どものテレパシー(the labial rubbing of the bonobo or the telepathy of beautiful, murderous children in horror films)」を連想し、「甘い草原のような香水でみんな窒息すればいいのに(they would choke on each other’s blandly grassy perfume)」と望む(Mona Awad, Bunny, Viking, 2019; 3-4ページ)。けれども、彼女たちはサマンサという「同期の大学院生が向ける軽蔑をまったく感じることがない(Completely immune to the disdain of their fellow graduate student)」(4ページ)。サマンサの絶妙なとげとげしさには、彼女の孤独感もにじむ。裕福で取り澄ました学生ばかりの大学の雰囲気になじめないサマンサは、彼女たちの獰猛な親密さに嫌悪感を抱くとともに、憧れてもいる。

群れる女性たちと、そこからはぐれた女性の視線は、Los Angels Review of Books Quarterly 13号に掲載されている 「なだれる女(“Woman Causes Avalanche”)」(サイト掲載は2017年3月26日付)にも現れる。ガーリー(Girly)という女性が、知人と友人のあいだくらいの親しさであるエキゾティックな美女たち(girlies)とともに、宇宙と一体化するために山男たちとセックスしようと雪山へ出かける物語には、一体になって群れる女性たちを観察する一節がある——「ガーリーと二人の美女たちは山道を登る。狭い道であったため、ガーリーが前を歩いたり、他のふたりの後ろを歩いたりする。ふたりはいつも並んで歩き、ガーリーにはほとんどぴったり一致しているように見える。二人は均整のとれた同じ歩幅で、かかととつま先は同じリズムを刻み、ブレスレットをした腕をからませ、レズビアンぽさを醸し出す。ガーリーにはこういう友だちはいない。同じように腕をふり、同じ歩調で歩く友だちはいない。とりあえず今は気にしないでおく。(Girly and the girlies make their way up the street, a narrow sidewalk so Girly walks sometimes ahead, sometimes behind the other two, who always walk side by side, practically in unison it seems to her, with the same measured steps, the same heel-toe cadence, slinging braceleted arms with each other like they’re committed faux lesbians. Girly has no friend like this, with whom to swing arms, with whom to walk in step. Forget about this for now. )」

アワドは、一心同体となる女性たちを揶揄するとき、彼女たちに意地悪でありつつ真っ当な批評的視線を向ける者の孤独感も描き出す。そしてその孤独感に、「なだれる女」と『バニー』は異なる展開をもたらす。ガーリーはガーリーたち(あぁややこしい!)と別行動をし、山男気取りではなく熊(そう、熊!この件についてはまたいつか書いてみたい)と「ひとつになる(Now they are One)」のだけれど、サマンサはバニーの群れにおそるおそる加わるのである。

バニーとうさぎ男

バニーたちが自宅で行っている特別なワークショップへ招待されたサマンサは、あまり美味しくはなさそうなオリジナルカクテルでもてなされて酔いも回ったところで、不可解な叫び声を耳にする。二回目のワークショップでは、17歳のときに好きだったロブ・バレンシアが何故か現れ、そしてその頭が爆発するのを見る。これは一体何なのだろう?

バニーたちのワークショップでは、物語とうさぎから、うさぎ男が創り出されている。うさぎの頭部を持ち、首から下はきれいなスーツに身を包み、革の手袋はいびつな手を隠しているうさぎ男たち。彼らはバニーたちに熱っぽく甘い言葉を捧げるが、何か不足があれば容赦なくその身に斧が振り下ろされる。ロブの頭部爆発を見て大混乱するサマンサに、バニーたちは「それはあなたが見たとおもってることなの。いい?(That’s what you think you saw, okay?)」と説得のような脅迫のような説明をするが、サマンサは「見た(saw)」から「物を切断する銀色の目の立った刃(the silver, toothy blade that cut things)」を連想する(96ページ)。彼女の混乱とホラー愛をうかがわせる言葉あそびは、「物事は見た目とはいつだってちがってるでしょ?(Things aren’t always what they seem, are they?)」というバニーの言葉に共鳴し(97ページ)、サマンサがワークショップで何を見たのか、ワークショップで何が行なわれているのかうやむやにしたまま、禍々しさと不可解さだけは鮮やかに印象づけてくれる。

それからアワドは、サマンサが「わたし」ではなく「わたしたち」を使い始め(123ページ)、嫌悪していたはずのバニーの一員になっていく様子を描く。バニーらしい装いと物腰を身に着け、修了創作のための授業も彼女たちと協力して切り抜ける。そして、何回目かのワークショップで初めて、サマンサはうさぎ男を創り出すことになる(166-70ページ)。

おとぎ話リミックス

『バニー』に関するいくつかのインタビューのなかで、アワドは「うさぎの花嫁(The Hare’s Tale)」に着想を得た部分があると明かしている(“Mona Awad, Author of “Bunny,” Is Kind of Terrified f Bunnies”など)。もともとおとぎ話には関心と愛着があったアワドは(エディンバラ大学ではおとぎ話における恐怖についての論文で修士号を取得している)、不思議な後味の「うさぎの花嫁」は、アメリカのポップカルチャーにおけるうさぎの両義性とともに(“Time to Kill the Rabbit?”)、『バニー』の源泉になったと語る。

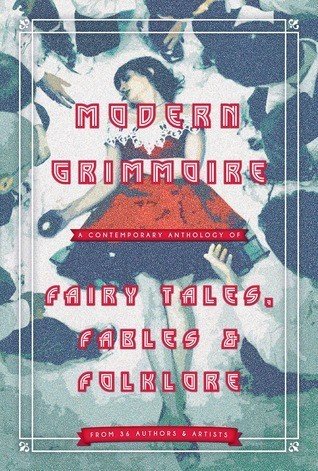

アワドがおとぎ話をアレンジするのは、『バニー』が最初ではない。『モダン・グリモワール——現代のおとぎ話と寓話と民話(Modern Grimmoire: A Contemporary Anthology of Fairy Tales, Fables & Folklore)』(2013年;ISBN=9780982833025)に「狼男のあたらしい仕事(The Wolfman’s New Gig)」という短篇を寄せている。狼男と赤ずきんを思い起こさせる作品で、ロックスターの夢半ばというか破れ、おばけ屋敷で狼男を演じている中年男性フロイド・アッカーマンが主人公。ある夜、お客の少女を驚かせすぎて、怪我をさせてしまう。彼は少女を病院へ運び、マニュアル通りの対応をする。ところが、狼を愛する少女は彼に、狼男として自分を怖がらせるという仕事を依頼する。フロイドは少女の風変りな依頼に戸惑いつつも、高額の謝礼に惹かれて指示されたとおり業務に邁進する。おばけ屋敷を辞め、少女専属の狼男を演じるが、やがてマンネリ化していく。飽きている少女と失いそうな仕事をつなぎとめるべく、彼は少女が祖母と暮らす大邸宅に忍びこみ、驚かそうとするが……気づけば脚を撃たれ、目の前にはライフルを構えた祖母と、狼のドキュメンタリー番組に夢中でこちらには無関心な少女の姿があった。かわいい者が見せる残虐さは、なかなかおそろしい。

「狼男のあたらしい仕事」の始まりはとてもコミカルだった。少女の治療を待つあいだ、フロイドは狼男のマスクを外そうとするものの、しっかり接着されているため簡単には外せない。そこで仕方なく待合室の「ピープル」誌で顔を隠しながら少女の治療が終わるのを待つ(151ページ)。フロイドの分別と保身をよく描き出すちょっと意地悪なユーモアはいつのまにか転調する。少女の奇妙な申し出に直観的な恐怖を抱いたフロイド。嫌な予感を打ち消しながら少女の仕事を引き受けた彼は、けっきょく妻アンバーに逃げられ、謎だらけの大邸宅で少女に見捨てられ、老婦人に勝ち誇ったような笑顔と銃口を向けられることになる。フロイドにしてみれば踏んだり蹴ったり撃たれたりである。

愉快そうな見かけから血まみれの暴力譚に変容する。この手つきは『バニー』にも見出される。作品冒頭は群れる女性たちを揶揄する辛辣なユーモアを味わわせてくれるが、可愛らしい優等生のバニーたちの輪に加わると、そこには忌まわしき暴力と恍惚の世界が広がっている。「うさぎの花嫁」の少女は、藁人形で自分の死を擬装してうさぎとの婚姻を免れた一方、『バニー』の女性たちはむしろ従順なる花婿候補たちを創り出し、いとも簡単に殺してしまう。そして『バニー』は、大学構内での連続殺人事件にもさらりと言及し、彼女たちのワークショップの謎はおとぎ話と現実のあいだに宙づりにされる。

創造/想像されたもの

『バニー』におけるおとぎ話の翻案には、もうひとひねり加えられている。物語とうさぎからうさぎ男を創り出しては殺していくワークショップ。そこから逃げ出したのが、サマンサの中途半端な物語とうさぎによって創造されたうさぎ男であった。森と血の匂いを漂わせるその男はマックスと名乗り、サマンサの周辺に出没する。エイヴァのアパートに間借りするだけでなく恋人となり、バニーたちの(うさぎ男ではなく、創作科における)創作についてアドバイスしながら、彼女たちの連帯を脆くも崩壊させる。そしてバニーたちの悪意はエイヴァにまで及び……。パフォーマンスアーティストだと言う彼の狙いは不可解なまま、物語は結末へとなだれ込む。マックスはほんとうにサマンサの創り出したうさぎ男なのか? その正体が何であれ、創造/想像されたものが、意志と欲望を持って目の前に現れたときの顛末を描く『バニー』は、創作科の戯画という意味においてだけではなく、物語を創ることをめぐる物語なのである。だいじょうぶ、ネタバレはしていません。

執筆者紹介

加藤有佳織(かとう・ゆかり)

慶應義塾大学文学部助教。アメリカやカナダの文学、世界各地のカッパ(的な存在)に関心がある。翻訳にトミー・オレンジ『ゼアゼア』(五月書房新社、2020年、近刊)。

*****

この記事の収録書籍

『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』

青木耕平、加藤有佳織、佐々木楓、里内克巳、日野原慶、藤井光、矢倉喬士、吉田恭子

A5判、並製、376ページ 定価:本体1,800円+税

ISBN 978-4-86385-431-4 C0095 2020年12月刊行

文学からアメリカのいまが見えてくる。更新され続けるアメリカ文学の最前線! 「web侃づめ」の人気連載ついに書籍化。ブラック・ライブズ・マター(BLM)、ノーベル文学賞を受賞したばかりの詩人ルイーズ・グリュックなど最新の動向についても大幅に増補した決定版。座談会「正しさの時代の文学はどうなるか?」(ゲスト:柴田元幸さん)を収録。

http://www.kankanbou.com/books/essay/0431

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?