初心者を脱出しDTMを上達する練習法-耳コピの手順を解説します-

耳コピと聞いて、音楽的才能のある人の特殊な技術だと思っていませんか?

実際、僕は、DTM初心者の頃、耳コピのやり方が分からず、自分には難しいと思っていました。

しかし、きちんと手順に沿ってやったら耳コピができるようになり、それをきっかけに曲を完成できるようになりました。

そして耳コピできるようになったことで、作曲力、アレンジ力がぐっと上がり、曲作りに自信が持てるようになりました。

そこで、今回は、具体的に、耳コピの手順を解説していきます。

この記事を読めば、今まで耳コピをやったことがない人でも、耳コピができる手順が理解でき、全体像を掴むことができるはずです。

また、ページの最後にはコピーした楽曲の音声ファイルを聞けるようにしてあるので、ぜひ最後までお読みください。

それではいってみましょう!

前回記事↓(譜面コピーの方法)

耳コピとはなにか?

まず、当noteでの耳コピについて定義しておきます。

耳コピとは、「曲を繰り返し再生しながら、音を聴き取り、MIDIキーボードやマウスで打ち込むことで、曲を再現していく方法」です。

楽器の熟練者の中には、曲を一聴しただけで、そっくりに演奏できる方もいますが、それは膨大な経験があってできることです。

初心者がいきなりその境地を目指すのはハードルが高すぎるので、もう少し現実的なところを目指していきます。

音感がある方でも、耳コピは難しいという方も多いです。

しかし、それは、やり方を知らないから、という理由も大きいと考えています。

耳コピは慣れの部分が大きいです。まずはどのような手順で行うのか、その全体像を把握しておくだけでも、ぐっと可能性が高まります。

この通りに手順を踏んでいくことで、DAW上で楽曲の耳コピができるようになりますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

耳コピの手順

耳コピ手順は以下のような感じです。

下準備

1.コピーしたい楽曲のデータ(2mix)を入手する

2.DAWソフト上に、上記の音声データを取り込む

3.音声データのテンポ(BPM)を設定する。

4.音声データの拍の頭と、DAWのピアノロールのグリッドを揃える

耳コピ作業

5.各楽器の音を、例えばドラムの音、ベースの音など、好きな楽器から音を作る

6.曲を繰り返し再生しながら、ピアノロールに音程と音の長さを打ち込んでいく

7 各楽器の音量を調整する 等

※ちなみに、各楽器のボリュームを、お手本曲の各楽器の音と揃えると、雰囲気が合わせやすい。

少し詳しく解説します。

1.楽曲データの入手(購入)

まず音声データを以下のような音楽配信サイトから購入します。なお、音声はDAWソフト上に取り込む必要があるため、ダウンロードできるサイトで買うことが必要です。

上記のような音楽配信サイトから、音声ファイルを購入します。

このサイトでは、ハイレゾで楽曲データが販売されており、m4aという形式になっています。

2.DAWソフト上に、上記の音声データを取り込む

次に、購入したこのファイルを、DAW上に取り込みます。

最近のDAWなら、このファイルをDAW上にドロップアンドドラッグすれば、

取り込まれるようになっています。

3.音声データのテンポ(BPM)を設定する。

次に、楽曲のテンポ(BPM)を入力します。

BPMの調べ方を2紹介しておきます。

1つが、インターネット上で調べる方法です。

例えば次のサイトで調べることができます。

2つ目が、プラグインを使う方法です。

Logic pro Xであれば、測定系プラグイン中に、BPMカウンターというプラグインがあります。

テンポを測定したいファイルのエフェクター欄に、BPMカウンターをインサートし、曲を再生してしばらくすると、曲のBPMを読み取ってくれる、というすぐれものです。

この曲の場合は125ということが分かりました

その他、自分でメトロノームを操作して、BPMをあわせる、という方法もあります。自分の好きな方法でやってみてください。

その後、この曲のBPMは125だと判明しましたので曲のプロジェクトファイルのBPMを125に設定します。

4.音声データの拍の頭と、DAWのピアノロールのグリッドを揃える

BPMの設定ができたら、曲の拍を合わせる作業です。

拍を合わせるとは?

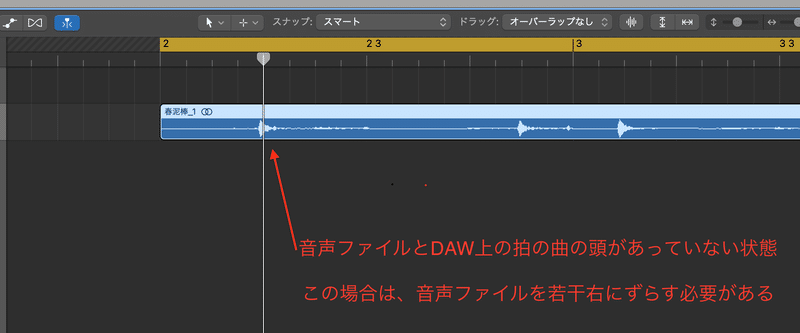

一般に音声ファイルには、曲が始まるまでに無音の時間があります。

その無音の時間は曲によってまちまちであるため、普通にDAWに取り込んだだけでは、DAWのカウントと、曲のカウントがずれるため、耳コピをするときにカウントとの違いが問題になります。

そこで、曲の拍の頭を、DAWに同期させるために、DAWの拍とサウンドファイルのタイミングを合わせることを、ここでは、拍を合わせると言っています。

音声ファイルの開始位置をずらすのですが、実はここが結構難所になります。

具体的には、音声ファイルの波形を見ながら、グリッドと言われるマス目状に泊の頭を示したものと、頭を合わせていく作業です。

上記の場合なら、音声ファイルがグリッドに対して早い位置からスタートしていますので、音声ファイルの位置をほんの僅か後ろにずらす作業を行います。

どのくらい動かすのか、については、目で見ながら微調整して合わせることになります。

目で見てタイミングが合っていても、聞くとずれていることもよくあります。そこで、クリックを流しながら曲を再生して、拍の頭に違和感がないところまでサウンドファイルの開始位置の調整を繰り返します。

実はここが最初の難所になりますが、慣れるとそこまで苦労せずにできるようになりますので、諦めずに微調整してみてください。

ここまでできたら、いよいよ楽器の耳コピに入っていきます。

5.各楽器の耳コピ ードラム編ー

ここでは、まずドラムからやっていきます。

なお、曲全体のコピーをすると時間がかかるので、ここではサビの1フレーズのみとします。

ドラムをコピーするにあたり、まず最初に決めるのは、音源です。

ここでは、DAW付属のドラム音源を選択します。

あなたのお手持ちの音源を選んでいただければと思いますが、最初は付属音源でも十分です。

原曲のBPMが125とミディアムバラードであること、16ビートのポップスであることから、ここではdrum kitの中から、bluebird kitを選択しました。

まず、コピーしたい曲のドラムに神経を集中します。

ドラムの基本となるのが、バスドラムです。

そこでバスドラムから音を拾っていきます。バスドラムの音に集中して、どのタイミングで音が鳴っているかを探ります。

この曲の場合は、サビのドラムの入り方として、1拍目、2拍目、3拍目、3拍目の裏、4拍目の裏でバスドラムの「ドッ」という音が聞こえたので、そこでkickの音を鳴らしています。

次に、同じタイミングで、金属系のシャーンという音が聞こえました。通常このような場合は、クラッシュシンバルが使われることが多いです。

そこで、バスドラムと同じタイミングで、クラッシュシンバルを打ち込みます。

その後、4拍目では、音階のある太鼓の音が聞こえたので、ミッドタムとロータムを同時に打ち込みます

このあたりはある程度ドラムの各楽器の知識やパターンが頭に入ってくるとやりやすくなってくると思います。

これで、1小節目を入力できました。

そのまま続けてドラムの音を打ち込んでいきます。

お手本曲は、16ビートの曲なのですが、随所にキメと言われるアクセントを入れたドラムパターンなのでかなり難しいです。

最初はできるだけ難易度のあまり高くない曲を選ぶのが良いと思います。

ドラムパターン例

6.各楽器の耳コピ ーベース編ー

ドラムに続いて比較的聞き取りやすいベースの耳コピをしていきます。

まずベースのサウンド音源を選択します。

ここでは、通常ロックやポップスに使われる頻度の高いベースの指弾きと想定し、fingerstyle bassを選択しました。

まあ、JPOPの場合はだいたいこれを使っておけば、問題ないと思います。

続いて、ピアノロールに音を打ち込んでいきます。

曲を再生してベースの音を聞きながら、同じ音が出る音の高さを探します。

サビの1小節目は、盛り上がりを出すために、ベースの音はラドレーと上昇しているので、タイミングを曲を合わせながら、ラドレーの音を配置します。

この曲の場合は、レの音が、レ・レ・レレーというタイミングで鳴っているので、背景のグリッドを見ながら、曲と同じタイミングになるように音を打ち込んでいきます。

その後、2小節目以降も、曲を聞きながらベースの音を入力していきます。

2小節目、3小節目まで入力しました。

つづいて、サビの4小節目以降も入力していきます。

ベースをコピーするコツは、まずは、基本となるリズムパターンを把握することです。この曲の場合は、以下のパターンが基本となっています。

上記のような同じリズムパターンが繰り返されているので、こういうところをまずはコピーするのがポイントとなります。

一通りベースをコピーしたのが以下となります。

ベースの音を聞き取るのが難しい、という場合もあると思います。

そういう時の対処方法については、別のnoteで解説したいと思います。

7 コード楽器 -ピアノ編-

次にその他の楽器についてもコピーしていきます。

次に重要になるのが、曲に彩りを与えるコード楽器です。

この曲は、春の切ない雰囲気を表現するため、繊細なピアノとアコースティックギターによる演奏がメインです。

ピアノは単音を弾き、ギターはコードを弾いています。

よってピアノのほうがコピーしやすいと考え、先にピアノをコピーすることにしました。

ピアノの音はベースよりも繊細な音ですので、ベースに比べて聴き取り難易度は高くなります。

ただ、よく聞いてみると、同じフレーズを繰り返していることが分かります。

上記のような、同じフレーズを繰り返すことは、リフと呼ばれます。ギターによくあるのですが、ピアノでもよく使われる手法です。

この場合、このリフのパターンをコピーできれば、半分ぐらい終わったようなものです。

実際、リフ以外は正直あまり聞こえないため、正確にコピーしようと思うと時間がかかりますし、難易度が上がります。

曲を繰り返し再生しながら、時には、スロー再生をして、同じタイミングで同じ音がでるように打ち込みをしていきます。

初心者の頃は、完璧な耳コピは目指さなくていいです。

成長するにつれ、聞き取ることができる範囲が大きくなります。まずはできる範囲でやってみることが続ける秘訣だと思います。

以下の画像がピアノの耳コピ結果です。

8 コード楽器 -ギター編-

次はいよいよアコースティックギター編です。

なお前提として、コードストローク主体のアコギ演奏を耳コピするのはなかなか難しいです。

また正直、ギターは打ち込みの難易度が高く、打ち込みを練習するよりもギターを練習したほうが早い、と言われるほどです。

ただし、今回は比較的簡単にコピーする方法が見つかったので紹介します。

Logic proを所有する人限定になりますが、付属のサンプラーの音源の中に、acoustic guitarというものがあり、それにはコードの音がしゅうろくされていますのでそれを使います。

(楽器の場所は下記画像を参照してください)

その中の低音部C-1からD1の鍵盤には、複数の音が同時になる、コードストローク音が割り当てられています。

タイミングとコードの音の2つの要素がポイントとなります。

コピー元の曲のギターと音の聞こえ方があう鍵盤を押さえることで、ギターのストロークを表現します。

このあたりは、感覚的に音が合うところを探るほうが早いと思います。

以下の画像がその耳コピ結果です。

以上で、ギターのコピーができました。

9-ボーカルの耳コピ-

最後に、曲の顔であるボーカルを打ち込んで行きます。

ボーカルの音は、楽器よりも目立つ場合がほとんどですので聞き取りやすいと思います。

なお、このnoteでは、ボーカルの耳コピ順番を最後のお楽しみとして取って置きましたが、モチベをなくさないように、ベースの次に打ち込むこともあります。そのへんはご自由にお願いします。

ボーカルの耳コピも、今までの楽器と同じく、原曲を再生しながら、発声のタイミングと音程があうように、グリッドを見ながら配置していきます。

ボーカルメロディの音作りについては、自分の好きな音を作っておくと良いですね。

僕はピアノで最初やっていましたがピアノは持続音が表現できないので、今はLogic pro付属のシンセサイザーES2で音を作って使っています。

以下のボーカルメロディの打ち込み結果を示します。

10 まとめ

↓上記の手順を踏み、ボリューム調整等を行って整えた音声ファイル

↓さらに、上記にエレキギターやその他楽器を加え、MIXを施した音声ファイル

以上、耳コピの手順を示してきました。複雑な作業に思うかもしれませんが、まとめると、耳コピの手順は単純です。

原曲のデータを入手する

DAWに貼り付ける

原曲とDAWのタイミングを合わせる

耳で一つ一つの楽器の音を聴き取る

各楽器の音を選ぶ

打ち込んでいく

一つ一つの音を手探りで入力するという作業ですので、正直、時間と労力はかかりますが、すべての楽器を重ねて曲を再生する経験は相当楽しいと思います。

ぜひ挑戦してみてください!

*********************

最後まで読んでいただき、

ありがとうございます!

少しでもあなたのお役に立てたら嬉しいです!

スキ、いいね、フォローをポチッっとしていただけたら、今後の活力になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?