月刊『島民』 ~ノリと愛着で進み続けた12年~

大阪府大阪市北区、堂島川と土佐堀川に挟まれた小さな島がある。東西約3km、面積約50haの中之島だ。江戸時代から行政・経済・文化の集積地であり、「天下の台所」と呼ばれたように蔵屋敷が集まり、米を中心にさまざまなものが売買された場所である。現在は、大企業のビルに高層マンション、そして大阪市中央公会堂、中之島図書館、国立国際美術館や大阪中之島美術館などの文化・芸術施設が立ち並んでいる。さらに、水辺を一望できるカフェや夜の中之島を眺められるクルーズ船もある。オフィスが点在する仕事の場としてだけでなく、芸術や文化、飲食、居住の場として機能するのが、中之島の特徴だ。

かつて、この中之島にはコミュニティマガジンがあった。月刊『島民』と呼ばれるその雑誌は、約12年間にわたって中之島で生活する島民や、外から見える島の様子を紹介し続けた。現在は廃刊となったこの雑誌は、どういうものだったのだろうか。

月刊『島民』のはじまりと特徴

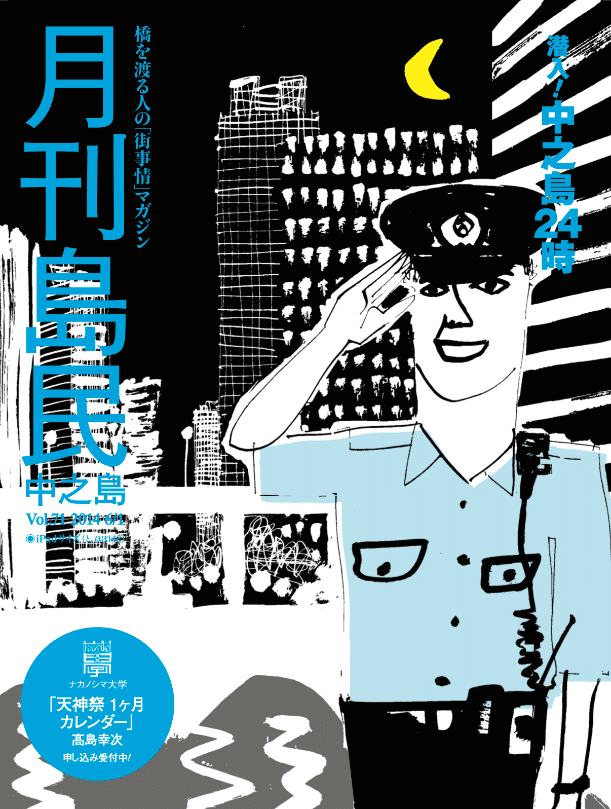

月刊『島民』は、2008年8月に月刊島民プレスによって創刊されたコミュニティマガジンである。同月に開業した京阪電車中之島線のPRを目的として、クライアントの京阪電車から依頼されたことがきっかけだった。2020年3月の廃刊までの約12年間で全136号が発行され、多い月には月刊で約45,000部が中之島のみならず全国各地の書店などに配布された。実際に月刊『島民』を手に取ってみると、B5サイズで、20ページを超えるボリュームである。さらに、全面フルカラーで、表紙のデザインは専属のイラストレーターによって描かれるなどフリーペーパーらしからぬ構成だ。

創刊から廃刊までの12年間について、元発行・編集責任者の大迫力さんは「創刊当初は2009年3月までの半年限定で発行する予定だった」と振り返る。コミュニティマガジンの歴史を紐解いても、ローカルメディアかつフリーペーパーで濃度の高い情報を12年にわたって発信し続けたものは数少ない。モデルにした雑誌について伺うと、自身も特集取材に関わっていた、尼崎南部地域の情報紙『南部再生』を挙げた。「ここにしかない」というローカルな視点を養ったことに加えて、洗練されたコンテンツを提供するだけでなく、フットワークを軽く現場で話を聞き、新たに取材するといった考え方も同雑誌から学んだという。

一般的に雑誌の編集といえば、特集記事や掲載内容について編集会議や企画会議を繰り返し、原稿作成、校閲を行った後にデザインや校正を行うなど、段階が多い。これに対して、大迫さんが所属していた月刊島民プレスは企画・取材・編集までに至るほとんどの過程を2、3人のスタッフで行っていた。月刊誌であるため、中之島に関する企画をコンスタントに出し続けることは難しいが、「独自の観点で誌面を作り、独自の方針で編集をすることに対してスポンサードする京阪電車側がフリーハンドを与えてくれた」と大迫さんはいう。

月刊『島民』のユニークさを象徴するものは何といっても特集テーマだ。例えば、中之島ダイビルや大阪市立科学館など施設を一点に取り上げるミクロなテーマから、中之島に拠点を置く企業の社史に基づいて中之島の発展を辿るマクロなテーマまで、幅が広い。

特集テーマを組む上で何よりも必要とされるのは読者との距離感だった。読者の中之島に対するイメージと前提知識の量を推し量ることによって、その距離感はおおよそ理解することができる。例えば、あるテーマが読者の持つ中之島イメージに含まれているのか、そうではないのか。また、テーマについて前提となる知識をどの程度持っているのか。これらを掛け合わせて着地点を探ることで初めて面白い誌面作りができる。そこにコンセプトとして掲げた「島民」の視点を加えていく。言い換えると、あるテーマについて中之島に住む人々がどのように感じ、どのくらい身近なのかという体感が必要なのだ。ローカルメディアである以上、誰もが知ることを取り上げても、逆に無理にマニアックな内容を取り上げてもつまらない。

月刊『島民』ならではの企画

月刊『島民』のバックナンバーには、数々の興味深い特集テーマが並んでいる。例えば、Vol.122「大阪市中央公会堂」では、竣工から100周年を迎えた2018年9月に特集が組まれた。建築家の髙岡伸一氏と建築史家の倉方俊輔氏による対談を中心に、中央公会堂の100年史が紹介されていた。また、気になったことをいち早く企画にして特集テーマが組まれたものにVol.96「中之島インバウンド」がある。これは主に外国人観光客の増加をテーマに「中之島を訪れた外国人は何をしているのか」を直撃したものだ。中之島公園、大阪城、大阪城天守閣で出会った外国人観光客は国籍もさまざま。読んでいて旅気分を味わえる内容だった。

これ以外にも「意外と…」「そういえば」といった視点を設けることで、さらに違った中之島の楽しみ方を読者に提供することができる。例えば、2014年発行のVol.71「潜入!中之島24時」では、中之島の昼間人口が35,000人なのに対して、真夜中に限った夜間人口はわずか750人と昼夜の人口差が極端に大きいことが紹介されていた。巻頭では中之島を陰から支える警察官を特集した、斬新な内容だ。紙面では主に交番勤務が取り上げられ、午前9時からの1昼夜勤務を基本として、3グループが交代して活動していること。間隙が生じないよう、取扱事案や管内情勢の引き継ぎには特に注意していること。交番内には仮眠施設を備えているものの、体力勝負な側面が大きいことなど交番勤務の警察官の実態について具体的に述べられていた。「取材許可を取ることは困難を極めたのではないか」と当時の状況について大迫さんに伺ったところ「警察署の代表の方に取材の許可を電話で申し込んだら、意外とOKが出た」という。さらに、取材を進める上でのNGはなかったのか尋ねると、国家の秩序を守る立場上、笑顔で写真に写ることが禁止されたという。中之島の知られざる意外な側面に迫った島民に寄り添う内容だった。

また100号を祝したVol.100の「中之島100の入口。」では、水辺編・歴史編・建物編・鉄道編・スポット編と複数の切り口から中之島を楽しむ100のメソッドについて解説されている。ここで大迫さんが強調していたのが、「あくまでも我々が注力するのは中之島の魅力そのものではなく、中之島の魅力の探し方を提案することにある」という姿勢だ。先に述べたように、中之島はオフィスだけでなく、大阪市中央公会堂や中之島図書館のようなレトロ建築が立ち並ぶ魅力ある街である。しかし、読者がイメージしやすい中之島だけを紹介しても、コミュニティマガジンとしての役割は果たせない。例えば、「大阪市中央公会堂はレトロ建築の代表的建物で内装が綺麗で魅力的だ」ということを書いても、真にそこを紹介したことにはならない。「6月にレストランがリニューアルし、中之島ソーシャルイートアウェイクがオープン。また9月には念願だった公会堂SHOPもできた」というようなタイムリーな話題を読者に提供して初めて魅力の探し方を提案することができるのだ。取材を通じて感じた興味をぶつけ、読者の好みに関わらず編集者の裁量で「こんなのどうですか?」と魅力の探し方を推し続けてきた月刊『島民』ならではの企画だった。

編集者独自の視点

誌面作成や企画立案などさまざまな困難があったが、やはり切っても切り離せないのが締め切りとの戦いだった。月刊『島民』では毎月25日前後に原稿の締め切りが設定された。取材期間は短く、前月30日から月をまたいだ15日まで、2週間しかない。さらに、取材と並行して次号の構成案も提出しなければならない。また、月の半ばの15日から18日にかけてはクライアントチェックが行われるため、取材と編集のスパンが短い月刊誌制作は苦労した。

「やっぱり」「気になる」「意外と…」「そういえば」の4類型で読者の興味をそそる特集を月刊『島民』は取り上げ続けた。「例えば、天王寺と中之島に同じ飲食店ができたとして、なぜそれが中之島にできたのか、地域的な視点から対象を紐解くことで、そのうえ面白いネタがあればそれを載せて読者に提供する」。多い月は45,000部も発行されていた月刊『島民』を手がけた大迫さんの視点は幅広い。いつも読者のことを第一に考え客観的な視点を持つこと。さらに、特集テーマの選別では、島民に身近でありながらマニアックなことも伝えるというローカルメディアならではの戦略を持っていた。

月刊『島民』と中之島の変化

月刊『島民』が廃刊となってしまった背景には、新型コロナ感染拡大による影響があった。京阪電車の収入減によって、雑誌発行の打ち切りが突如として突きつけられた。しかし、大迫さんは月刊『島民』の廃刊について、「クライアントワークという性質上京阪電車側に裁量があるが、フリーハンドに編集を任せてくれたことには感謝しかない」と貴重な経験に誇りを持っていた。

中之島は月刊『島民』が刊行されていた12年間で大きく変わった。オシャレなカフェやチェーン店が軒を連ね、若者向けの飲食店が急増したのだ。大阪の中心地で北に位置する梅田や南のなんばでも、若者がとっつきやすいレストランやパブが多いが、中之島には水辺と都市が混合した美しい景観がある。月刊『島民』を通して中之島の変化を間近に見てきた大迫さんに言わせると、中之島の敷居の高さがだんだんなくなり、いわゆる「中之島のストリート化」は世代を超えた関心を呼ぶことができた。月刊『島民』が中之島だけでなく、全国各地で根強い人気があった背景には、大迫さんの中之島の変化に敏感な姿勢とユニークな企画を出し続ける豊かな想像力が関わっていたのだ。

月刊『島民』は廃刊となっているものの、全てのバックナンバーをナカノシマ大学(https://nakanoshima-daigaku.net)で閲覧できる。月刊『島民』の幕は閉じたが、変化し続ける現在の中之島と比較して初めて気づくこともあるかもしれない。月刊『島民』で取り上げられていない中之島の魅力を見つけよう。(緒方夏来)